業界動向

Access Accepted第715回:クラウドファンディング「Kickstarter」の現状

|

日本でもしっかりと定着した感のある“クラウドファンディング”という事業モデルだが,その最大手でもあるKickstarterでは,毎年400本前後のゲームプロジェクトのキャンペーンが行われ,独立系スタジオや開発者の企画実現や雇用を生み出すことに貢献している。2021年度もゲームビジネスのオプションの1つとして安定感を見せているが,その最新動向についてまとめておきたい。

広く認知されるようになったクラウドファンディング

当連載で初めて“クラウドファンディング”という仕組みについて言及したのは,今からちょうど10年前の2012年2月に掲載した「第334回:ゲームの開発資金をファンから集める時代」(関連記事)でのことだ。今では,日本の地方都市の活性化など一般のニュースでも度々取り上げられるようになり,しっかりと定着した感のあるクラウドファンディングは,一般から少額の出資を募ることで,元手の少ないプロジェクトを離陸させるというシステムだ。10年前には日本国内どころか世界的にもまだまだ知られていないコンセプトだったと思われるが,筆者自身もわかっていたのかどうか,当該の連載記事には“クラウドファンディング” というキーワードそのものさえ出てきてはおらず,いま読み返すと失笑モノではある。

|

上記の記事でも触れたように,ゲーム業界においては2012年に,Double Fine Productionsがゲームの開発資金を集めるために行った「Double Fine Adventure」のクラウドファンディングで1日に100万ドルを集め大きく注目されたが,それも当時は何の投資を得ることもなく「Minecraft」を大ヒットさせていたマルクス・ペルソン(Markus Person)氏が,Twitterでゲームのクラウドファンディングについて呟いたことでゲーマーの知るところになったという経緯がある。

Double Fine Adventureは,2014年に「Broken Age」というタイトルになってリリースされたが,下火になっていたクラシカルなスタイルのアドベンチャーゲームにも需要があることを,このクラウドファンディングで証明してみせたと言えるだろう。

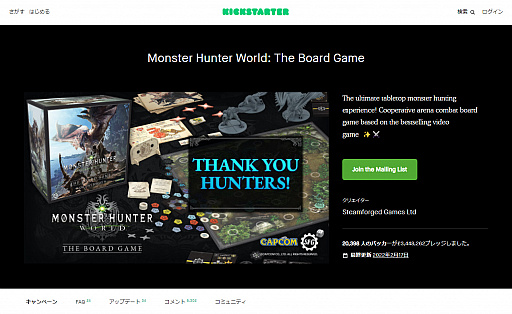

今月,イギリスのリサーチ企業ICO PartnersのCEOでアナリストでもあるトマス・ビダウ(Thomas Bidaux)氏が,「Kickstarter & Games in 2021」(関連リンク)というタイトルで,2021年度のKickstarterの動向をゲーム関連に絞ってまとめている。その前半では「テーブルトップ」カテゴリーにフォーカスし,Kickstarterでの開発資金入手額が2020年度に+33%,2021年度にも+13%という成長を続けるボードゲームの関連プロジェクトにおいて,Kickstarterが重要なエンジンとなっていることが紹介されているのは,本誌的には注目できるところだ。

|

2020年には,2017年にリリースされたファンタジー小説をボードゲーム化した「Frosthaven」(関連リンク)が,約1300万ドル(約15億円)という,目標額の25倍を超える資金を獲得したことでも話題になっており,COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の余波で,家族や近しい友人とじっくりボードゲームを楽しむファン層が増えていることが見て取れるだろう。

ブロックチェーン化へ反発する出資者と,手探りの次世代クラウドファンディング プラットフォーム

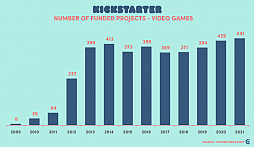

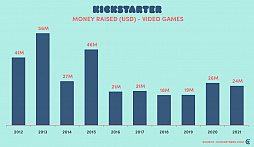

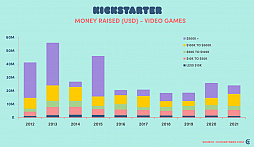

2021年度のKickstarterの「ビデオゲーム」カテゴリーにおいては,当初話題になった2012年から2015年ごろまでの活気はなく,前年度比でも獲得総額は下がってしまっている。今ではテーブルトップ系プロジェクトの獲得総額の10分の1ほどに甘んじているが,実際にはビデオゲーム系のプロジェクトは目標額が5万ドル以下の,どちらかと言うとプレオーダー代わりの広報戦略的に活用されることが昔から一定数あり,実際にライセンス料から生産,アイテム送料までを含めて1からプロジェクト化されることの多いテーブルトップと状況は異なっている。

もっとも,相対的に見ればビデオゲーム系プロジェクトのクラウドファンディングは過去最高となる441作品がキャンペーンに成功しており,ゲーム開発のオプションとして,しっかりと消費者の間で認知されている様子はうかがえる。年間で1万作品もの新作がSteamでリリースされる昨今のゲーム業界では,数年かけてゲームを開発しても借金だけが残って他業界に移らざるを得ないというようなケースも増えるが,クラウドファンディングで自分たちのアイデアを先に消費者に吟味してもらうという,Proof of Concept(概念実証,もしくはゲーム開発においては“企画”実証)として役立てることができると同時に,コアなコミュニティを獲得できるというメリットもある。キャンペーンに成功することでパブリッシャとの提携に成功し,リリース時により露出を多くすることもあるだろう。

|

|

また,ビダウ氏によって「2021年度で最も特徴的なトレンド」と指摘されているのが,前年まで最も獲得件数の多かった最高層である「50万ドル以上」が減り,「10万から50万ドルまで」のキャンペーンの成功比率が4年ぶりに最大となったことだ。件数は51件のプロジェクトにおよび,これは2014年の記録をも上回るものであるとのことで,ビダウ氏は「ビデオゲーム・カテゴリーの安定」と説いている。ゲーム開発におけるオプションの1つとして,クラウドファンディングは定着していると言ってしまっていい状況かもしれない。

面白いことに,Kickstarterでは日本発のプロジェクトが人気であり,最も開発資金を得たのは「シェンムー 3」(2018年 / 633万ドル),「Bloodstained: Ritual of the Night」(2015年 / 555万ドル),そして昨年度の「百英雄伝 - HUNDRED HEROES」(2021年 / 482万ドル)と,過去トップ3を独占している(年表記はキャンペーン実施年)。

日本のゲーム業界では,伝統的に大学や専門学校を卒業したばかりの新米デベロッパがいきなりスタジオを設立するのではなく,長くゲーム企業に属したベテランが独立してキャンペーンを展開するパターンが多い。その意味では,日本からのキャンペーンには開発チームの経歴とファン層に裏打ちされた安心感があり,国内・国外の投資希望者の支持を得やすいのだろう。

|

|

Kickstarterは2021年末,プラットフォームのブロックチェーン化への移行をアナウンス(関連リンク)した。「分散化」(Decentralization)を推進することで,より安全に投資できる環境にしていくことを表明していたものの,「すでにうまく回っているシステムを改悪する必要はない」と利用者からの反発を受けた。Kickstarterは,消費電力の少ない「Celo」を選んだと表明していたものの,それなら環境負荷の面から「私の地産地消型レストランのアイデアで,ブロックチェーンによるクラウドファンディングなど使いたくない」という利用者がいてもおかしくはない。

|

そうした批判を受けてか,その1週間後には「我々はコミュニティとしっかり協議を進めていく必要性を学び,専門家によるカウンシルを結成してゆっくりとテクノロジーを吟味していく」と急速なブロックチェーン化は行わないことを言明。「IndieGoGo」,「Patreon」,「GoFundMe」などライバルも多いクラウドファンディングサイトだけに,しっかりと説明を続けて利用者離れを何としても食い止めたいところだろうが,「ブロックチェーン化をやめる」とは言っていないわけで,このあたりにどのような打算があるのかにも注目しつつ,今後の変化に注目しておきたいところだ。

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

- この記事のURL: