業界動向

Access Accepted第733回:イギリスでPlayStationへの提訴。ソニーは販売手数料によって不当な価格吊り上げを行っているのか

|

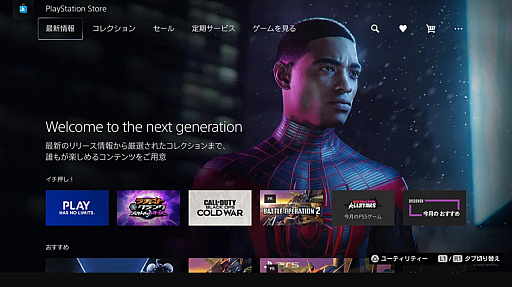

イギリスにおいて,およそ8000億円にも及ぶ賠償を求めたソニーに対する集団訴訟が提起された。PlayStationストアにおいて唯一の販売者であるという独占的な立場を利用して,ゲームパブリッシャやデベロッパに対し30%という手数料を課すことにより,不当に価格が吊り上げられたという主張であり,ゲーム業界内外で注目を集めている。今回は,そうした懸案について紹介しつつ,ゲーム業界の現状を踏まえて考察してみよう。

PlayStationストアの価格は不当に釣り上げられている?

BBC (関連リンク)やSky News(関連リンク)などイギリス系メディアが現地時間の8月22日に伝えたところによると,同国において50億ポンド(約8000億円)にも及ぶ賠償を求めたソニーに対する集団訴訟が提起されたことが明らかになった。ソニーがPlayStationストアにおいて独占的な地位を濫用し,消費者にとって不当な値段に吊り上げる形で販売を続けてきたという主張だ。

この訴訟はCompetition Appeal Tribunal (英国公正取引委員会)に登録されたことで明らかになったもので,原告は消費者擁護の活動家として長年活動してきたというアレックス・ニール(Alex Neill)氏だ。少なくとも2016年8月19日以降から現在までに「PlayStation 4」及び「PlayStation 5」を利用していたイギリス国内消費者の推定890万人が対象とされており,一人当たり67ポンドから562ポンドまでの賠償金額になるとされている。

|

訴訟の内容や詳細については,ニール氏が用意した消費者向けのクレーム専用サイト(関連リンク)でも明らかにされているが,ソニーはPlayStation エコシステム全体をコントロールすることで,PlayStationハードウェア向けにリリースされるデジタルゲームやDLCなどゲーム内コンテンツに対し,不当に高額な料金を請求しているという主張だ。現時点で,ソニーはサードパーティパブリッシャやデベロッパに対し30%の手数料を徴収しており,その負担が価格の釣り上げという形となって,知らず知らずのうちに消費者は高額でのコンテンツ購入を強いられている,としている。

巣ごもり需要を受けた2020年度には,全世界で54億ドル(約7兆3710億ドル)という巨大なエンターテイメント産業に成長したと言われるゲームビジネス。「ゲームは子供のオモチャ」というイメージは過去のものとなり,イギリスでも成人の60%以上が日常的にゲームを楽しんでいるという。ニール氏は,訴訟の動機について「ゲームは現在,テレビ,ビデオ,音楽を抜いて,英国で最大のエンターテイメント産業です。また,心に平穏を求める人々の多くは,コミュニティとのつながりをゲームに依存していますが,ソニーは生活費の危機と消費者の財布がかつてないほどひっ迫している昨今において,ゲームを買う余裕のない何百万人もの人々に犠牲を強いています。」と,公開したプレスリリースの中で述べている。

|

ニール氏は,上記のサイトにて「補償を求めるのは後日のことです。私は,PlayStationストアを展開するソニーに対して,デジタルゲームとゲーム内コンテンツに関連する過度の価格設定について説明を求める訴訟を起こしているのです」と述べているが,これは「和解できなければ訴訟は長引く」という意図を含んでいるとも捉えることができる。彼女は自らを「消費者の擁護人」(Consumer Champion)と称し,2019年にResolver Groupを起業して以降,ITやテレコム企業を中心に幾つもの集団訴訟を起こしている,同国ではよく知られた人物のようだ。

|

ゲーム業界が直面する「手数料30%問題」

ゲーム業界で以前から話題になることの多い「手数料30%問題」については,当連載を読んでいるゲーマーの皆さんなら良く知るところであろう。2018年12月にEpic Gamesがローンチした「Epic Games Store」は,当初のキャンペーンで「88%の取り分,12%の手数料」を謳い,当時からゲーム業界の慣習であった「70/30」を今なお続けるValveの「Steam」を突き上げた。これに対して「GoG.com」を運営するCD Projektは,「なぜそんなに中途半端なのか? いっそのこと90/10にしてしまおう」という声明を出し,即日で実際に手数料を減額している。

30%の手数料とはざっくり言うと,消費者が1,000円のゲームをデジタル販売サイトで購入した場合には,その利益の70%(700円)がゲームパブリッシャ/デベロッパに還元され,PlayStationストアやSteamのようなプラットフォームの運営元は30%(300円)を受け取るということだ。PCゲームの場合は,ゲームの販売価格が同じであっても,「Steamの安心感」を優先するか,それとも「Epic GamesやGoG.comの開発者優先主義」を重視するかというユーザー側の選択肢はあるが,ニール氏の主張は「PlayStationプラットフォームでは,他に選択肢はない」ということになると思われる。ゲーマーなら,「PlayStationは数あるゲーム用プラットフォームのうちの1つ」と考えるだろうが,実際に判決がどうなるのか今後の見通しは不鮮明だ。

|

というのも,この30%がゲーム業界の慣例になっていること自体が,そもそもあやふやなものだからだ。これについては,「Access Accepted 第657回:Apple対Epic Games:「フォートナイト」のプレイヤーを巻き込んだ戦いの幕開け」(関連記事)でも紹介しているとおり,2001年にAppleが「iTunes」の運営を開始した際に,例えば99セントという額で販売される楽曲は1ダウンロードごとに,メジャーレーベルなら72セント,インディーズなら62セントが著作権者に支払われる(=Appleがそれぞれ27セント,37セントを受け取る)という設定が基準となり,App Storeに適応されたようだ。

それ以前にパッケージ販売に頼っていたゲーム業界は,実際にパッケージを小売店に届けるまでの運搬や,限定的な物量しか陳列できない棚のスペースの購入,もしくは予約やクレーム対応などの業務を換算して,「60/40」もしくは「50/50」が一般的だった時代もあった。しかし,デジタル販売がメインストリームとなった今は配信サービスの運用やサーバーのメンテナンス,顧客情報やプレイデータの管理,さらにはツールの無料配信やストアページの各言語翻訳代行といったものまで考えられるものの,それもストリームライン化が進められており,30%が適正なのかどうかは一般の消費者にはわかりづらいままで,ソニーは「30%の妥当性」を裁判なりで明らかにしていく必要に迫られるだろう。

ゲーム市場における競争原理の根幹

Apple対Epic Gamesの訴訟については,2021年9月に判決が下されている(関連記事)。結果としてAppleが独占禁止法に違反しているというEpic Games側の主張は認められなかったものの,同時にAppleに対しても是正勧告が行われ,現在のApp Storeでは「手数料15%」という新方針が打ち出されている(関連記事)。ゲーム専用のプラットフォームホルダーたちは,明らかにサードパーティがゲームを売るためのさまざまな手助けをしており,同列で比べることはできないものの,当然ながらこうした波は現時点でも30%という慣習を維持しているソニーだけでなく,Microsoft,Valve,さらには任天堂にも何らかの影響を与えていくはずで,その1つが今回のイギリスではじまった集団訴訟であると言えるかもしれない。

こう書くと,どこか今回の集団訴訟の原告側を代弁しているように読めてしまうかもしれないが,筆者個人としてはやはり上記したようにPlayStationは「数あるゲーム用プラットフォームのうちの1つ」でしかなく,独占的な立場を濫用しているとは考えていない。

|

プラットフォームホルダーがゲームの価格決定を強制しているわけではないし,手数料が高いと判断するなら別のプラットフォームをターゲットに開発すればよい。そもそも他のプラットフォームでも,同時リリースされた同じゲームタイトルはほぼ同じ価格で販売されているのは誰もが知るところだろう。

ゲームは生活必需品ではない“エンターテイメント”である以上,消費者がもし,提示された価格は不当であると考えるのなら,ソフトを買わないとかハードウェアごと売ってしまうという選択もある。その上,今は安価なサブスクリプションサービスや基本プレイ料金無料のライブ型ゲームの登場によって,追加コストなくさまざまなゲームをプレイするというオプションもある時代なのだ。

特に,プラットフォームホルダー側の利益が減ることによって,これまでのサービスを拡張したり維持したりできなくなるのは,ゲーマーたちが最も嫌うことであろうし,それが消費者の不利益にもつながってしまいかねない。つまるところ,何が妥当なのかは訴訟による強制で決めるものではなく,本来なら技術革新や企業努力などの自然な競争原理によって適正価格が決められていくべきなのだ。とは言ったものの,横暴に感じられる今回の集団訴訟が,ゲーム業界の今後を大きく左右する可能性もある。訴訟の行方には否応なしに注目しておく必要があるだろう。

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

- この記事のURL: