ニュース

国内未発表のゲーマー向けマイクやRyzen搭載OBS専用機など,ゲーマーにも気になるアイテムをInter BEE 2021&DCEXPOでチェックしてきた

|

まずはInter BEE 2021で見かけたゲーマー向けアイテムを紹介していこう。

Inter BEE 2021で見かけたゲーム実況に関わるソリューション

ケンコー・トキナーが国内代理店を務めるオーディオブランドのMIRFAK Audioは,2021年12月に発表および発売を予定しているゲーマー向けマイク「TU10」を展示していた。世界市場向けには発表済みだが,国内ではInter BEE 2021での展示が初披露とのこと。価格は2万2000円前後になる予定とのことだ。

|

見た目は角張ったデザインで,外装の多くに金属部材を採用している。他社のゲーマー向けマイク製品に比べると,やたら無骨なデザインがまずもってのポイントになるだろう。

PCとの接続はUSBを用いており,サンプリング周波数と量子化ビット数は96KHz/24bitに対応するほか,極性(指向性)パターンを双方向,全方向,カーディオイド,ステレオの4種類に切り替えられる。指向性切り替えは,ゲーマー向けマイクはお馴染みの機能であるから,その種のマイクを使ったことのある人なら,使い勝手はイメージしやすいだろう。

そのほかのスペックを見ると,感度は45±3dBで,周波数特性50Hz〜20KHz,最大音圧レベル110dBとのこと。また,モニター用のヘッドフォン出力も備えていて,インピーダンスが32Ω,周波数特性20Hz〜20KHz,S/N比85dB,ビットレート48KHz/16bitとなっている。

ゲーマー向け製品の例によってカラーLEDイルミネーションを搭載しており,グリーン,イエロー,オレンジ,ピンク,ブルー,消灯を,マイク本体下側にあるタッチパネルの長押しで切り換えられる。上記の発光色を順次切り替えて光るカラーシンフォニーモードもある。

「レッドはどうした?」と思った人もいるだろうが,レッドはマイクミュート状態のステータス表示に割り当てられており,入力ゲインの調整ダイヤルを押し込むとマイクミュートにできる仕様だ。

|

|

|

MIRFAK AudioのTU10製品情報ページ

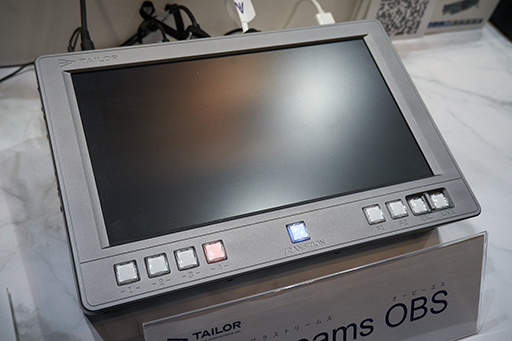

メルコグループで映像関連機器を手がけるバイオスのブースでテイラーイノベーションズが展示していた「Blastreams OBS」は,OBSでの配信のみを考えた弁当箱風の外観が,一部諸兄らのハートをもぎ取るPCだ。

|

Blastreams OBSは,LinuxベースのPCで,電源を入れると数秒でOBSが起動し,本体にある「REC」ボタン,もしくは「LIVE」ボタンを押すだけで録画,配信が行えることを目指したライブプロダクションシステムになる。発表以降,教育方面から問い合わせが多いそうで,初期設定を済ませてしまえばシンプルにボタンを押すだけでスタートできる点が受けているようだ。

想定価格は50万円前後とのことで,ゲーマー向けではない。ただ,SoC(System-on-a-Chip)として「Ryzen Embedded V1605B」を搭載するハードは尖ったもので,紹介した次第だ。

|

|

|

テイラーイノベーションズのBlastreams OBS製品情報ページ

バイオスのブースではもうひとつ,ちょっと便利そうな周辺機器を見つけた。「Xencelabs Quick Keys」(以下,Quick Keys)という入力装置で,いわゆる左手用キーパッド的デバイスである。Amazon.co.jpでの販売価格(Amazonアソシエイト)は9980円だ。

|

Quick Keysは,ダイヤルの下に並んだ8つのキーそれぞれにショートカットや操作を割り当てられ,切り替えボタンを使用して各キーに5つの機能を割り当てることも可能だ。上側のジョグダイヤルも,切り替えボタンで操作を変更できる。バイオスブースでは,Blastreams OBSの操作デモに使用されていた。

XencelabsのQuick Keys製品情報ページ

システムファイブが取り扱うYoloLiv製「YoloBox Pro」も紹介しておこう。

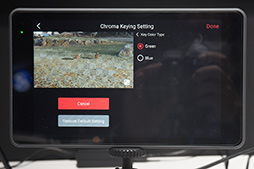

YoloBox Proは,Blastreams OBSと同じく,ライブプロダクションシステムになるが,こちらはAndroidベースで8インチサイズというコンパクト路線の機器だ。

|

YoloBox Proは8インチサイズの液晶パネルと容量10000mAhのバッテリー,4G LTE対応の通信機能とSIMカードスロットを備えた配信機材だ。場所を選ばずに使えるシステムであるとアピールしていた。

本体内には,映像の上に載せるロゴや透かし,キャプション,テロップなどのオーバーレイ機能が用意されており,SDカードリーダーを介してユーザーが素材を追加することもできる。操作はタッチ操作で,スマートフォンやタブレット端末そのままの感覚で扱える。

|

|

|

実勢価格は16万円前後とのこと。昨今のPCパーツにおける価格の値上がりを考慮すると,配信専用機としては手頃な値段と感じる人もいるだろう。

システムファイブのYoloBox Pro製品情報ページ

ゲーマーにも関係する技術として,「インカメラVFX」(バーチャルプロダクションとも言う)のデモも面白い。

すでに,一部のeスポーツ大会で採用実績があるほか,直近ではNetflixやソニーPCLが,撮影所である東宝スタジオにインカメラVFXを用いたバーチャルプロダクションを立ち上げている。

インカメラVFXを簡単に説明すると,巨大なLEDディスプレイを映像の背景に置いたり,背景そのものを構成する技術だ。背景映像の生成には,お馴染みのゲームエンジン「Unreal Engine」などが使われており,ビデオカメラの動きにほぼリアルタイムで映像が追従できるので,従来の撮影と同じように映像を収録できるうえ,セットを組んだり,現地まで行かったりしなくても済む。

さらに,撮影後の映像処理を収録時点で済ましてしまうことも可能だ。発展途上の技術となるが,デモブースには人だかりができていた。

|

|

DCEXPO 2021の尖った展示をチェック

Inter BEE 2021内で開催となったDCEXPO 2021は,例年よりも規模こそ小さくなっていたものの,尖った展示が目立っていた。将来的にはゲーマーと縁ができそうな技術の展示や,本稿を読んだすぐあとにでも試せそうなサービスを紹介しよう。

まずは,Spacialが展示していた空中立体結像装置「Spacial」だ。昨今,目にする機会が増えてきたホログラム的な表示装置の一種である。

|

過去には,東京ゲームショウでLEDを高速回転させるタイプのシステムが出展されたこともあり,覚えている読者もいるだろう。ただ,Spacialは,それとは異なり,触れることも可能な立体像を表示する装置だ。デモでは「バーチャルヒューマンSaya」というキャラクターが表示されており,写真では分かりにくいのだが,きちんと立体的に見えていた。

|

当面は法人向けでの展開となるが,量産や小型化が進めば,一般消費者向けにも展開したいとのこと。高垣 楓さんやアグネスタキオンが同システムで動いたりすると筆者にはクリティカルヒットなので,普及を楽しみにしたい。

|

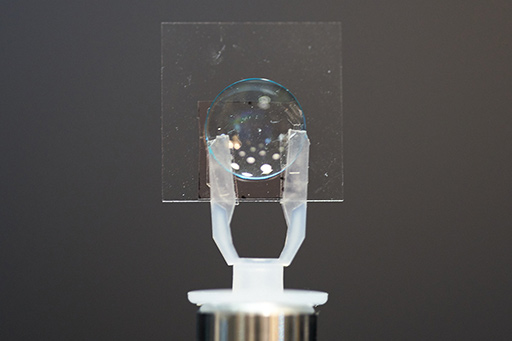

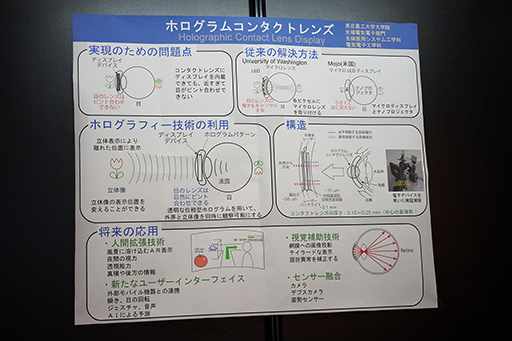

ホログラム関連でもうひとつ。東京農工大学院が出展していた「ホログラムコンタクトレンズ」も紹介したい。AR表示を狙った技術で,デモ機では赤色の文字が空中に浮かぶ様子を確認できた。

|

応用例として,視覚補助や外部モバイル機器との連携,瞬きや眼球の動きを利用したジェスチャーなどが提案されていた。実用化のためには,コンタクトレンズへの表示装置の組み込みや,電源の確保といった課題はあるが,メガネのレンズに対しても同じようことは可能であるため,コンタクトレンズとして登場する前段として,メガネタイプの製品が登場するかもしれない。

|

東京大学工学部の村本剛毅氏が開発した瞼内映像投影装置「Imagraph」は,閉じた目に像を投影する装置になる。何はともあれ,デモの写真を見てほしい。

|

強烈な見た目の装置だ。1本の光ファイバーが1ピクセルのように扱われるため,写真のように無数の光ファイバーで構成されるわけだ。

実際に試してみたところ,細かい絵が表示されるのではなく,カラフルなグラデーションが目を閉じているのに見えるという不思議な体験ができた。人よっては横顔が見えたり,誰かの顔が見えたりと,瞑想に近い状態になったケースもあるそうだ。筆者は「アムロ・レイとララァ・スンが話していたあの空間っぽいなぁ」と楽しんでいた。

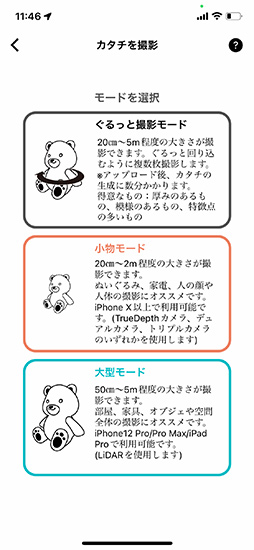

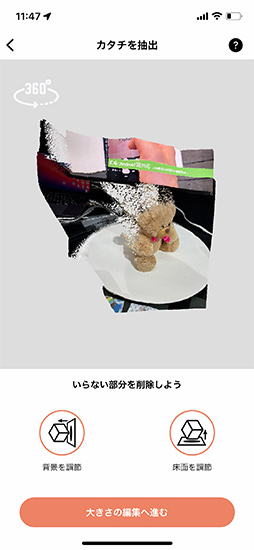

最後に紹介するのは,カシカが展開するARサービス「カタチスペース」だ。

ゲーマー同士で,周辺機器の話題をやり取りすることは多いと思う。そんなときに,伝えにくいのがサイズ感だ。カタチスペースは,スマートフォンのカメラで撮影したデータから3Dモデルを生成し,ARで実寸表示できるというiOS向けアプリとサービスで,気になるものを実際に設置したときの様子が分かりやすい。

|

|

|

サービスはすでに提供を開始しており,作成した3Dモデルをユーザー同士で共有することも可能だ。本稿執筆時点ではiOS版のみで,TrueDepthセンサーもしくはLiDAR搭載端末であることが条件と制約もあるが,ゲーマー向け周辺機器を机の上に置けるかどうか,買う前に試してみるのに役立つのではないだろうか。

カタチスペース公式Webサイト

- この記事のURL: