イベント

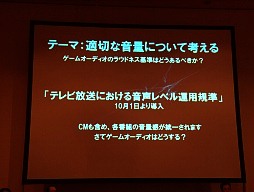

適切な音量について考える。ゲームサウンドの「ラウドネス基準」はどうあるべきか

|

開催からかなり時間が経ってしまったが,ここでは,ラウドネス基準とはなにか,それがゲーム業界にどういう意味を持っているのかなどを含めて紹介してみよう。

テレビ業界がラウドネス基準を定めたことでゲームにも影響が波及

以前と比較すると「圧倒的なNo.1」ではなくなったものの,音声関係の規格ではテレビ業界の影響力は依然として大きい。据え置き型のコンシューマゲーム機と接続されることの多いテレビも,本来は放送番組を見ることを前提に作られており,その画質や音質の話をする際もテレビ番組が基準となることが多い。

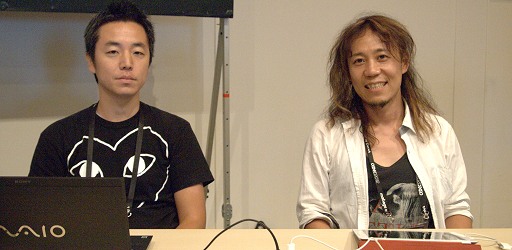

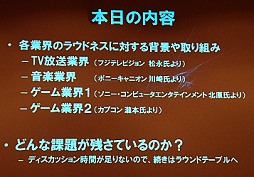

そのテレビ業界が意を決して「ラウドネス基準」を設定したのだが,このセッションでは,関連する各界を代表する4人のパネリストが登壇して,それぞれの業界での音量問題について語っていた。

|

なお,著作権の関係で一部の資料が写真撮影ができなかったことは,あらかじめご了承いただきたい。

|

|

とはいえ,事前情報なしではお手上げという人もいるだろうから,筆者から補足しておこう。

「ラウドネス(Loudness)」とは耳慣れない言葉かもしれないが,音楽や音響制作に関わる人の多くは「なんとなく」これを理解しているはずだ。平たくいうと「人間の耳で聞いたときの音量感」のことなのだが,なぜ「人間の耳」という言葉が付くかといえば,人間の耳は物理的な音量とは異なって聞こえるものだからだ。とくに「ラウドネス」といった場合,それは音量の違いによって,主に低域や高域の周波数帯域(音の高低)が実際より強く聞こえたり弱く聞こえたりする性質を含めた「音量感」を意味する。

例えば,夜中にステレオのボリュームを絞ると,ボーカルなど(いわゆる中域の音)は聞こえているのに,ベース音(低域の音)やシンバル,ハイハットなど(高域の音)が相対的に(つまり中域のボーカルと比べて)聞こえにくくなる。

あるいは,ジェット機の音がうるさい空港で,エンジンの「ゴー」という低域と「キーン」という高域がやたら大きく聞こえたという経験はないだろうか? 実際の音量が小さいとき,人間の耳には低域と高域が中域に比較して小さく聞こえ,音量が大きいときには,低域と高域が大きく聞こえるという性質があるのだ。

こうした音量感のことを専門用語でラウドネスといい,実際に鳴っている音の物理的な「音量」とは区別される。言い換えると,「実際に鳴っている音のエネルギー量と人間の耳に聞こえている主観的な音量は,多くの場合異なる」ことを意味している。

この,実際の音と人間が聞く音の違いを明らかにするのが音響心理学といわれるものだが,いわゆる普通の「心理学」とは異なり,物理学や数学に近い理系の学問になっている。人間の耳では音量差(=ダイナミクス)と周波数特性を分けて考えることはできず,互いに密接な関係があるのだ。

……といった基礎知識を踏まえつつ,セッションをレポートしよう。もしかしたら日常生活で出合う謎が解けることがあるかもしれない。

国際標準に準拠したラウドネス基準を業界全体で策定するテレビ業界

海外のラウドネス基準策定がきっかけ

|

以下,各業界からの代表者が順に講演を行っていった。

|

松永氏はまず,誰でも経験したことのあるはずの事柄を問いかけた。

「テレビを見ていて,突然音が大きくなったり,チャネルを変えたら小さくて聞こえなかったりしたことはありませんか? 現状,そういう場合は視聴者自身に音量調整をしてもらっていますが,ラウドネス基準とは,これをなんとかしようとするものです」

|

|

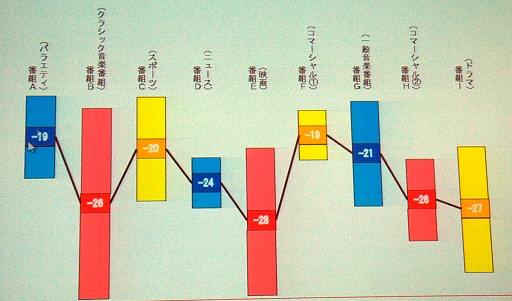

誰の耳にも結果は明白で「音量感はバラバラ」と感じるほど,コンテンツごとの音量差は顕著だった。「現状はこのとおり。これを,ある程度コントロールして放送しています」とのことで,これを図にして示していた。

|

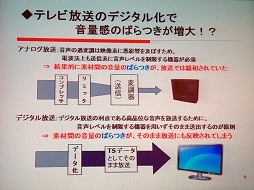

松永氏によれば,こういったことが起こる原因の一つにアナログ放送の終了が挙げられるという。従来のアナログ放送では,映像に悪影響を及ぼさないよう,電波法上,送信側がコンプレッサやリミッタなどダイナミックレンジを圧縮する機器を使用してレベル制限を行わなければならない取り決めになっていた。本来の目的は違うが,結果としてこういう処理が必須であったため,たとえ素材(放送前のコンテンツ)の音量がばらついていても,放送時にはある程度緩和されていたわけだ。

ところが,デジタル放送に一本化されると,デジタル放送はそもそもCD-DA品質(16bit/44.1kHz)以上の品質で伝送できる仕様であるため,レベル制限など行わず(そのまま)伝送しようということになった。

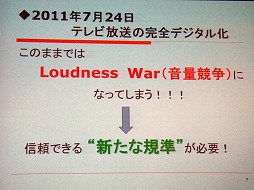

結果として,素材の音量のばらつきが,そのまま放送されてしまうことになり,業界内に「このままでは“Loudness War”(音量戦争)になってしまう」という懸念が高まって,なんらかの基準なり規制が必要であろうという共通認識に至ったわけだ。

|

|

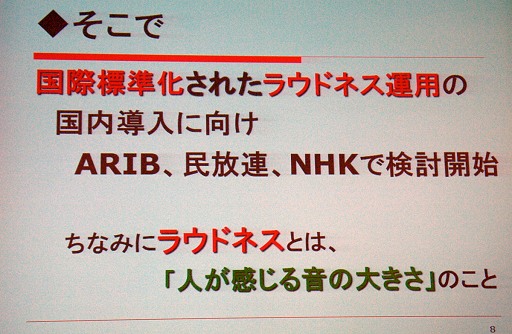

そうして,総務省の下部組織であり,国内の放送・通信などの基準を定めているARIB(Association of Radio Industories and Businesses:電波産業界),松永氏の所属する民放連,そしてNHKの三者による検討が始まったとのこと。松永氏をはじめとする関係者は当初,国際標準化されたラウドネス基準を国内に導入しようと考えていたそうである。

|

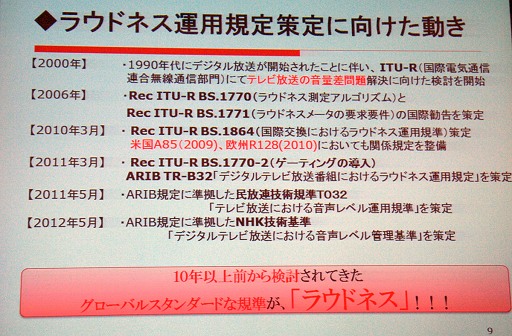

デジタル放送は1990年代後半から各国でスタートしたが,デジタル化に伴って,上記の音圧問題が発生したため,2000年,国際連合の下部組織でスイスに本部があるITUの無線通信部門がテレビの音量差問題を解決するための検討を開始した。

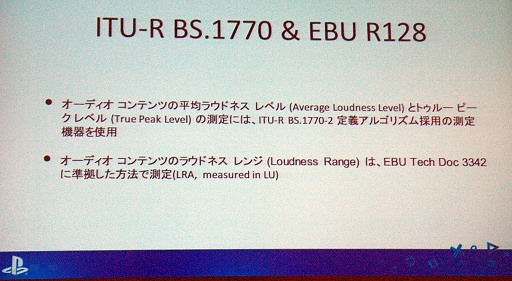

そして,その6年後となる2006年,ITUから「BS.1770」および「BS.1771」という勧告が出された。BS.1770はどういうアルゴリズムでラウドネスを測定すればいいのか,またBS.1771はラウドネスメーターをどのように作成するのかの要件を記したもので,これらの勧告が今回策定された国内基準のベースとなっている。さらにBS.1770に沿った「運用ルール」が2010年に「BS.1864」として出され,これらBS.1770/1771/1864の3つが現在,最も基本的な国際勧告になっている。

ちなみに,これをベースにした「A/85」という運用ルールが米国で作られ,米国内では実際に運用が始まっている。また,同様にヨーロッパでは「R128」が作られ,これも各国で順次運用が開始される予定になっている。

ここで一つ補足しておくと,BS.1770ではコンテンツに無音の区間があった場合,それも計算に入れる仕様になっていたため,音のない時間が長いほど測定値が下がるという問題が指摘された。これを解消するため,「ゲーティング」(Gating)を導入した「BS.1770-2」が2001年3月に策定されている。なおゲーティングとは,「あらかじめ設定したレベル以下の無音を含む小音量は,ラウドネス計測の勘定に加えない」という処理である。

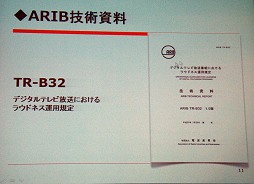

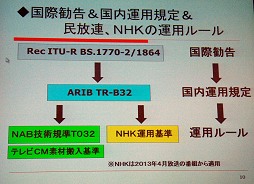

日本国内では2010年8月頃からARIBでラウドネス基準の検討が開始され,国際的な状況を見ながら国内の運用ルールとなる「ARIB TR-B32」が定められていった。このARIB TR-B32をベースに民放連は「T032」,NHKは「NHK技術基準」という運用ルールを策定し,日本国内で運用されていくこととなった次第だ。

|

以上が国際的な流れと国内の動向だが,これを図式化したのが次のスライドで,大もとになっているのが国際勧告のITUの基準であり,これが基となってARIB TR-B32という国内運用規定が決められ,さらにそれに沿ってNHKと民放連がそれぞれ運用を開始するということになる。

|

|

では,大本となるTR-B32はどんなものなのか。

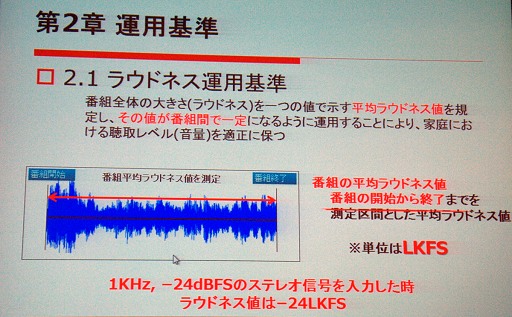

TR-B32で一番重要な点は,ラウドネスの運用基準で,「番組全体の大きさを一つの値で示す平均ラウドネス値を規定して,その値が番組内で一定に収まるように運用することで,家庭における聴取レベルを一定に保つこと」になっている。

テレビ番組の場合,1番組ごとに放送開始から放送終了までを測定するが,平均ラウドネス値の単位はLKFS(Loudness K Weghted Full Scale)だ。ラウドネスメーターの機種によってはLUFS(Loudness Unit Referred to Full Scale)と表示されているものもあるが,ほぼ同義だと考えてもらって差し支えない。

ちなみに,1kHz,−24dBFSのステレオ信号をラウドネスメーターに入力したとき,ラウドネス値は−24LKFSとなり,−20dBFSで入力すると,ラウドネス値は−20LKFSとなる。

|

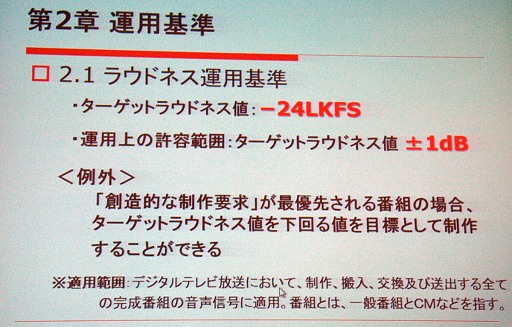

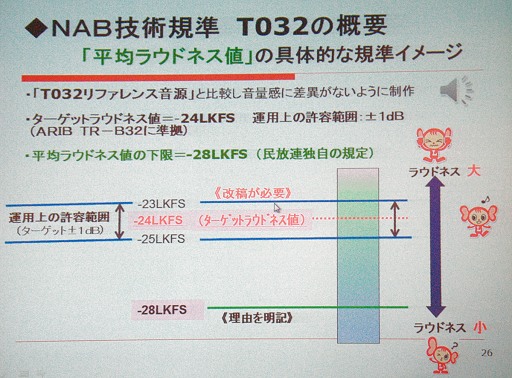

現在の運用ルールとしては,−24LKFSを目標値として番組を制作しよう,ということになっている。

もっとも,実際に−24LKFSですべてを収めるのは難しいため,許容範囲が設けられており,−24LKFSから±1dBに収まればよいとされている。

例外規定もあり,例えば,単純に音楽が流れているだけ番組では,−24LKFSをターゲットを適用するとかなりうるさくなってしまうため,本来は−24LKFSより低いラウドネス値で制作することが望ましい。なので,こういう番組の場合は,目標値を下回る値で制作しても構わないことになっている。

ラウドネス値の適用範囲は,「デジタルテレビ放送において,制作,搬入,交換および創出するすべての完成番組の音声信号に適用」とされる。

ここでいう「完成番組」とは放送するため作り上げられた番組のことであり,素材レベルが問題になることはない。また「番組」とは一般番組(つまり番組本編)とコマーシャルのことを指している。

|

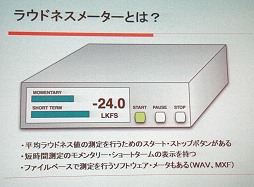

続いて,ラウドネスメーターのアルゴリズムの簡単な説明が行われた。これは,騒音測定で使用される等価騒音レベルの測定法を応用したアルゴリズムで,5チャネルの入力を持ち,モノラルから5.1chのサラウンドまで測定が可能になっている。

5.1chについては,LFE(Low Frequency Effect)成分は測定に含まれないということになっているそうだ(5.0chでの入力となる)。モノラル/ステレオ/マルチチャネルといった音声モードに関わらず,ラウドネス値は一つの値として算出される。

特徴的なのは,「K特性フィルタ」と呼ばれる,人間の耳で聴く状態に近い周波数補正フィルタが各チャネルに用意されていることだ。フィルタを通ったあとで演算が行われ,さらにそのあと前述のゲーティングによって無音または小さな音量の信号が除去されるというアルゴリズムが採用されており,これによって,人間の感覚に近い数値が得られるものになっているという。

ラウドネスメーターはITU勧告に準拠して作られており,3つの計測方法が存在するという。

1つは前述した,番組の開始から終了まで番組の全体を計測して平均値を求める「インテグレーテッド」という方法。もう1つは,400msごとに計測する「モメンタリー」で,最後は3sの区間を計測する「ショートターム」となる。最後の1つは「リアルタイム測定」とも呼ばれており,とくに生放送などで有効な測定方法だ。

|

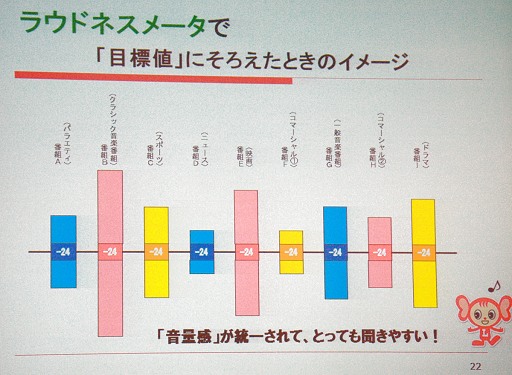

ここで,先ほどと同じ放送素材を,ラウドネスメーターを使用して−24.0LKFSに揃えたバージョンが公開された。完全に同じような音量感で聞こえたわけではないものの,大多数の来場者が,リモコンのボリュームを操作しなくても音量差が気にならない程度には音量感が揃っていると感じられたはずだ。

|

ちなみに,サンプルで使われたコマーシャル曲のうちに,2つほど必要以上に小さい音に聞こえた素材があったのだが,これには理由がある。

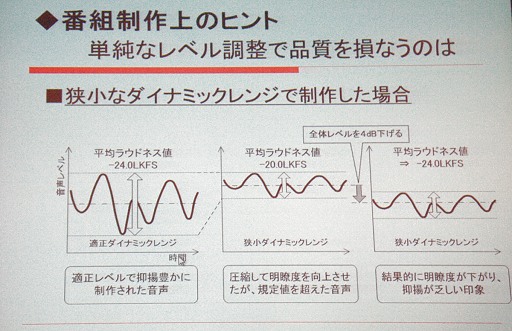

これらの素材は,コマーシャル用ということもあって,もともと音圧を高くする(≒音量感を増す)ため,かなりダイナミックレンジを圧縮しつつ,平均音圧レベルが高くなるように編集されていたのだ。こういったものの場合,素材の音量感を下げると,ピークレベルが圧縮されるため,予想以上に小さく聞こえることがある。

これは非常に重要な点なのだが,音圧レベルをとにかく高くするため,ピークレベルを片っ端からつぶした素材をラウドネスメーターにかけて−24LKFSに合わせると,圧縮していない素材と比べて音量感がなくなったように聞こえてしまうのだ。

|

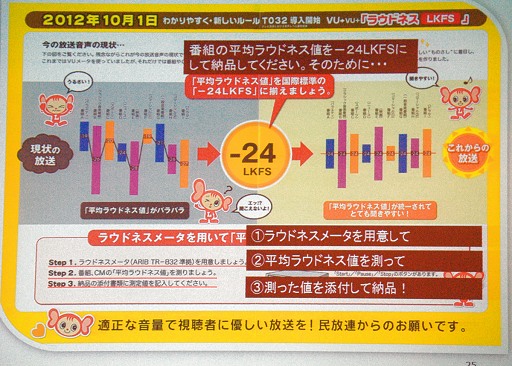

民放連では,ARIB TR-B32に準拠してこの−24LKFS基準を採用しており,平均ラウドネス値を−24LKFSに揃えるため,ラウドネスメーターで計測を行いながら編集を行うことになっている。−28LKFSより低い場合,理由を明記しなければならないし,また,−23LKFSを超えた場合,リテイク(やり直し)が発生するといった厳しいものだ。

|

|

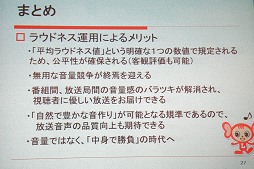

ラウドネス基準値を設定したメリットだが,松永氏は「これまでVUメーターでなんとかしようと各社が試行錯誤してきましたが,うまくいきませんでした。今回,平均ラウドネス基準値という明確な数字が用意されたことで公平性が保たれ,客観化も可能になりました。これまでの,無用な音圧競争に終止符が打たれることで,結果的に番組間,放送局間のバラツキが解消され,視聴者に優しい放送を届けられるようになります。さらに『自然で豊かな音作り』が可能になるので,放送音声の品質向上も期待できます。これからは音量ではなく『中身で勝負』できる時代になるのではないでしょうか」と語っている。

現在は音圧競争のまっただ中にあり,ダイナミックレンジを圧縮しないほうがよい素材までも,過度に圧縮を加えて平均音圧を上げる手法が主流になっている。氏はこういう音圧を上げる――音量感を増すために本来の音の品質を犠牲にする――ようなことを,平均ラウドネス基準値を定めることで解消できると考えているようだ。

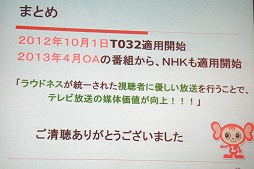

ラウドネス基準の適用は,民放では2012年10月1日にオンエアされる番組から開始され,NHKは2013年4月の番組から開始される予定になっている。松永氏は「現在テレビに元気がありませんが,この運用によって少しはテレビ放送の媒体価値が向上すればいいと考えています」と説明を終えた。

|

|

音楽業界のラウドネス活用事例

|

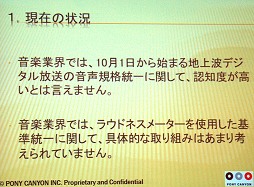

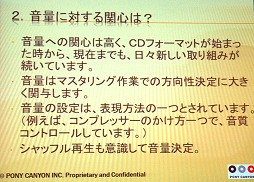

ただ,音量に対する関心についていえば,デジタル化とマスタリング技術の向上によって,音を大きくしたままパッケージできるようになったため,1990年代初めから「なるべく大きく,迫力のある音がいい」という形で,松永氏が述べた「音量戦争」とでもいうべき状態が現在まで続いているという。

以前は音量を稼ぎすぎると音が歪んで聞こえたものだが,現在ではデジタルレコーディングとデジタルプロセッサが進歩したことで,音量は大きいのに自然に聞かせることが当たり前にできるようになってきた。そのため,より音量を上げる方向で音楽CDが作られているという。

|

|

氏は次に,具体的な例を挙げた。

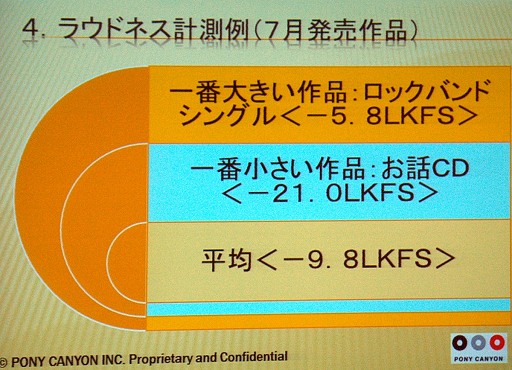

下のスライドはポニーキャニオンが2012年7月に発売したCD作品をラウドネス計測した結果だそうだ。一番大きいのはロックバンドの−5.8LKFSだが,人の会話を収めたCDでも−21.0LKFSと,テレビ業界の基準である−24LKFSよりまだ高い。全作品の平均LKFSは−9.8LKFSと,ロックバンドのCDに近い結果となっている。

|

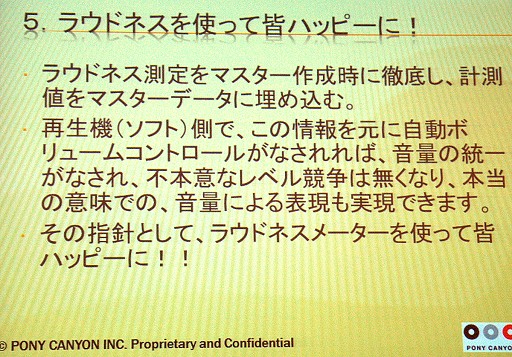

とはいえ,音楽業界がテレビ業界が定めた基準とまったく無縁というわけではなく,ラウドネス測定の基準が見事なアルゴリズムでできているため,これを使って何かができないかと川崎氏は考えているという。

一例として,マスタリング時にラウドネス測定結果をマスターデータに埋め込み,音圧レベル自体は規制せず,埋め込んだ値を再生機器もしくはソフト側で読み取って,ボリュームをコントロールするという例が挙げられた。そういうことができれば,ラウドネス基準という考え方も有効に活用でき,リスナーが好きな音楽をよい環境で聴けるのではないかと考えているそうだ。

|

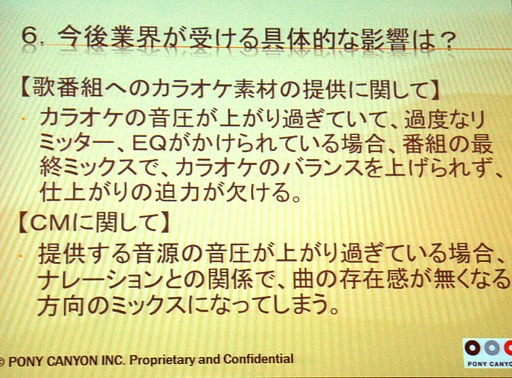

テレビ業界の音声規格統一によって音楽業界が受ける具体的な影響については,可能性として以下のような例が挙げられた。

歌番組ではカラオケ素材も放送局に納品するのだが,通常,歌入りの状態でマスタリングを終えたあと,そのまま歌なしのカラオケバージョンを同時に作成する。そのため,カラオケは歌入りバージョンと同様に,非常に音圧の高い状態になっている。なので,テレビ業界のラウドネス基準に適合させるためには,ダイナミックレンジが過度に圧縮された状態のカラオケデータを,かなりボリュームを下げて調整しなければならない。

そうすると,ダイナミックレンジの狭いカラオケ曲になり,その上に歌が乗ったときに,「抑揚のある歌」と「(ダイナミック)レンジのないカラオケ」という,非常に合わせづらいものになってしまう。つまり,「オケがしょぼくて歌が大きいミックスになってしまう」懸念があるというわけだ。

そのため,カラオケデータの納品時には,マスタリング前のトラックダウンミックスを少し編集したレベルのものが望ましいのではないかと川崎氏は語る。

コマーシャルに提供する素材も同じで,「元素材の段階で音圧を上げすぎると,仕上がりがしょぼくなるのではないか」とのことだった。

|

|

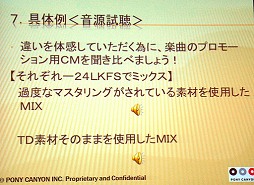

大多数の来場者の耳にも明らかだったと思うのだが,同じ基準で作られた同じ曲でありながら,はっきりと音の違いが感じられた。「この−24LKFSは(好みの問題はさておき),これだけのレンジを表現できる基準であり,音楽業界にとってもいいものではないでしょうか」(川崎氏)。

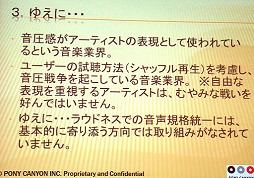

音楽ソフトの作り方という観点から,音楽業界が音量統一という方向に動くことはないというのが氏の考えだ。ただ,ライブ作品など,テレビで視聴するパッケージが,「ライブコンサートのビデオをBlu-ray Discで再生したら,(平均ラウドネス基準値が−24LKFSに下がっている放送用コンテンツと比べて)ものすごく音量が上がってしまった」という状態になってしまうのは望ましくない。これはおそらくゲーム業界も同じだが,テレビを使用するという点でラウドネス基準を無視することはできず,今後,社内で啓蒙を行っていく必要を感じているとのことだ。

|

SCE Worldwide Studiosのラウドネスへの取り組み

|

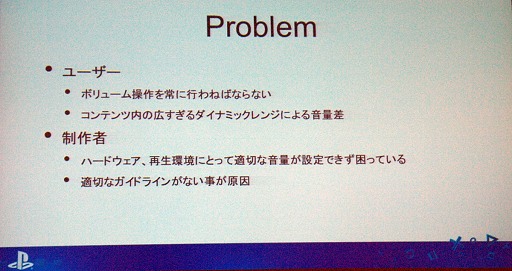

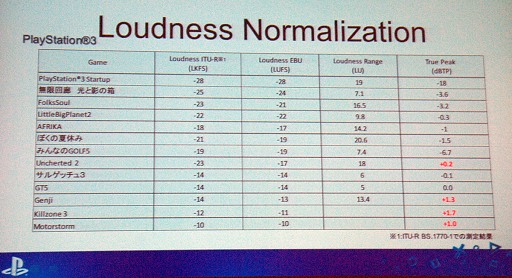

SCEのWorldwide Studiosは,日本,アメリカ,ヨーロッパと,世界各地でゲームを制作しているが,現状,各リージョンで作られたタイトルのサウンドにばらつきが出ていると,北原氏は述べている。ここ数年,日本以外のリージョンとの業務提携が多くなってきたため,音量が話題にのぼることも増えているそうだ。ゲームは,CDやDVD,Blu-rayなど,PlayStation 3で再生できるゲーム以外のコンテンツと比べて音量のバラツキが大きく,問題視されているという。

そのため,ユーザーは常にリモコンを手に,ゲームを変えたときや録画を見るときなど,そのたびにボリューム操作をしている状況ではないかと予想されている。しかし,制作側では,どのような音量で制作すればいいのか適切なガイドラインが存在しないので,困っている状態とのことだ。

|

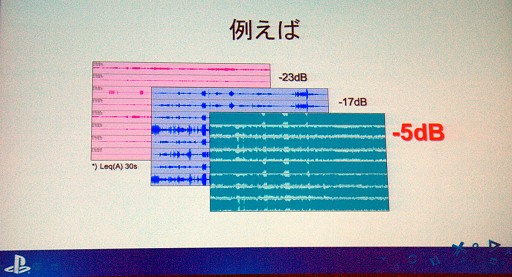

今回のセッションでは,あるゲームの7.1chサウンドを30秒間録音して,サウンド波形として見た結果がスライドで示されたのだが,平均音圧レベル(RMS)は−23dBだったのに対し,別のタイトルは−17dB,さらにもう1つは−5dBになっていた。

|

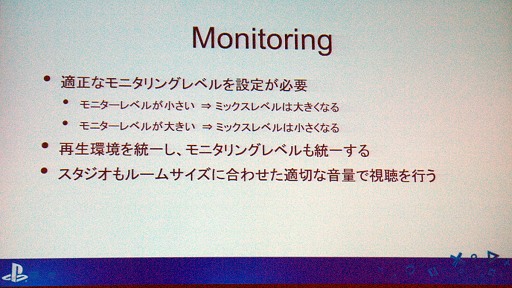

こうした状況を回避するため,やはり「適切なモニタリングレベル」を設定しようという結論に至ったと,北原氏は述べる。世界規模で再生環境を統一するのは困難だが,せめて各リージョン単位で環境を統一しようと決め,同じモニタリングレベルを設定したり,ルームサイズに合わせた適切な音量で試聴を行ったりという取り組みを現在行っているとのことだ。

|

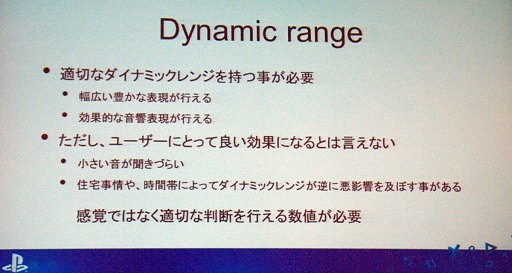

また,音量だけでなくダイナミックレンジも重要だ。ダイナミックレンジを広く持つことで,効果的な音響表現が可能になるのだが,ユーザーにとって,必ずしもそれがいい方向に出るとは限らない。とくに日本では,住宅事情などが原因で,広いダイナミックレンジが逆に悪い結果をもたらすことがあるとのことだった。

|

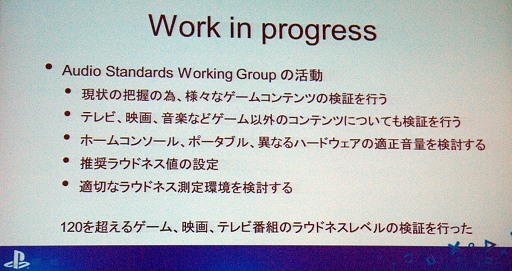

ゲーム開発において,各作業者にVUメーターを用意することはなかなかできないが,何かしらダイナミックレンジを適切に測定できるものがないか検討していると北原氏。最終的にはユーザーが音量操作から解放され,一定の音量でコンテンツを楽しめるような方向でオーサリングができるべきだとして,SCEでは2011年の4月にワーキンググループを作り,ラウドネス基準による管理を検討し始めたそうだ。

|

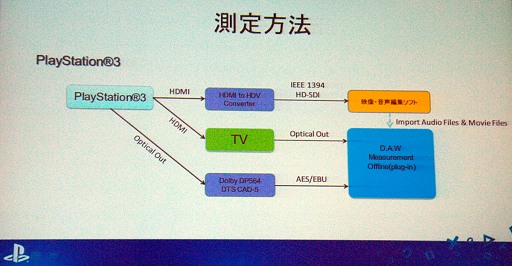

発足当時はサウンドデザイナーとミキサーの計4人しかいなかったが,現在はツールやライブラリ関係のプログラマを含めて活動を行っている。内容としては,現状のゲーム,テレビ,映画などのラウドネス状況を把握したり,PlayStation 3やPS Vitaの適正音量を検討したり,推奨の適切なラウドネス測定環境を検討したりしている。現在,120タイトルほどについてラウドネスの検証を終え,データとして持っているという。

|

|

|

SCEとしては,ゲームプレイ全体にわたってラウドネスを計測しても,プレイヤーのプレイスタイルがそれぞれ違うことから,必ずしも必要な結果が得られるわけではないとしている。そのため,ある程度の範囲に分けて測定し,状況を判断しながら検討を進めているのだという。

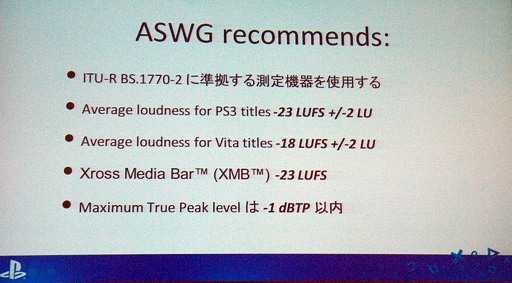

ラウドネス基準としては,PlayStation 3の場合−23LUFSと決めたが,PS Vitaの場合,スピーカーが小さいことや,屋外での使用などがあるため,少し大きめの−18LUFSが設定された。さらに,意図しない発音が発生することも多々あるので,許容範囲は±2LUに設定しているとのこと。

|

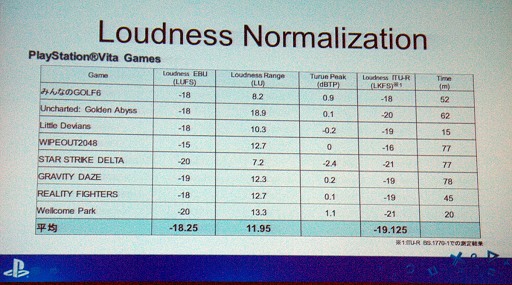

下の表は,PlayStation Vitaのローンチタイトルを計測した結果だが,左のLUFS値は−18.25LFUSと,ほぼ意図したラウドネス基準に収まっていることが分かる。

ラウドネス調整は,ゲームの主要な部分を一時間くらいずつ何度か測定し,その平均値をまとめて行っているそうだ。それらを全ステージ足したところでまたラウドネスを計測し,−18LUFSになるよう調整を行っているという。

|

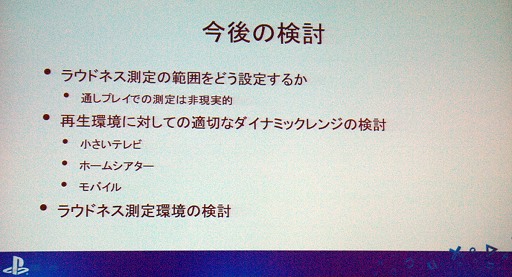

今後の検討課題としては,「ラウドネスの測定範囲をどう捉えていくのか」が挙げられた。つまり,測定方法に加えて,測定結果からどのように目標値を作っていくのか,ダイナミックレンジをどうするべきかということだ。

さらに,メタデータを埋め込んで接続先のテレビやホームシアターセットを認識させ,ダイナミックレンジコンプレッションなどの処理を行うのか,といったことも検討材料になっているという。

ゲームはインタラクティブなメディアなので,測定範囲などもユーザーによって変わってしまうし,同じ人が同じステージをプレイしたとしても,たとえばマルチエンディングにになっていた場合などは結果が異なる。したがって,ラウドネスの測定方法はさらに詳細に考えておかなければならず,そのためデザイナーやプログラマなどと相談をしながら,ツールの検討を進めているところだそうだ。

|

|

ラウドネスメーターを活用したインタラクティブミックスとは

|

なお,「インタラクティブミックス」というのは,あらかじめ音が出るタイミングが決まっておらず,リアルタイムに状況が変化するようなもの,つまりゲームサウンドなどをまとめ上げるための手法のことだ。

|

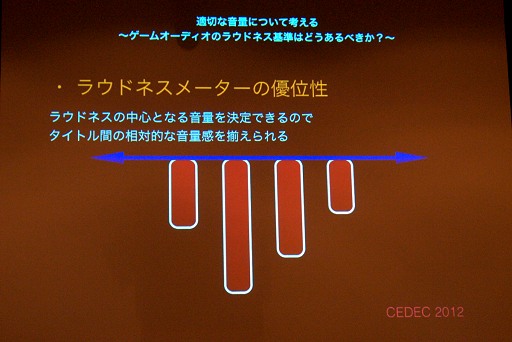

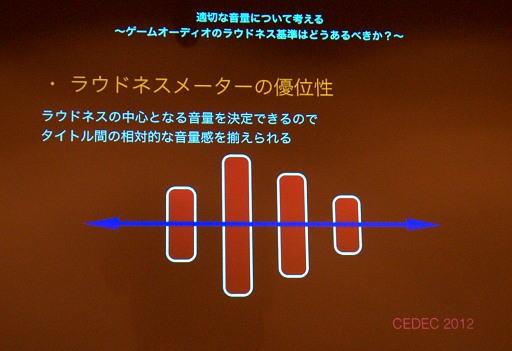

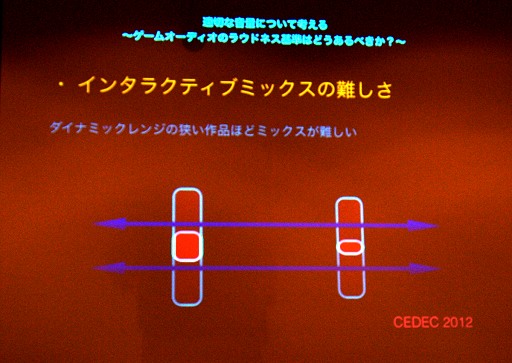

現状のゲームのイメージは,下のスライドのような感じだ。縦に伸びているのがダイナミックレンジで,実際の音量は青い横線となる。コンプレッサなどを使って意図的に音圧を上げると,ダイナミックレンジを狭めていくことになる。一方で,ダイナミックレンジの広い作品は下へ下へと伸びていく。つまり,ダイナミックレンジの狭い作品ほど平均値が下がっていくことになる。

|

それが基準値を定めることで,真ん中で揃うようになる。

|

ただし,瀧本氏は,ダイナミックレンジが「狭い」素材(=ダイナミックレンジが大きく圧縮されている)の場合,これが難しいと付け加えた。

「従来は“天井に押しつける”(=デジタルオーディオの世界で,最大値となる0dBに常に近づけること)形で制作していたので,どんどん押しつけることでなんとかしていたが,平均化した状態の音量で,きちっとした音を聴かせながらダイナミックレンジを狭めなければならなくなる」と,独特の難しさがあるとのことである。

|

ダイナミックレンジを広げることで得られる表現の自由度は確かに存在するが,その一方,スマートフォンや携帯ゲーム機といった内蔵スピーカーのサイズに制限のあるプラットフォームの場合,ダイナミックレンジをおいそれと広げるわけにもいかない。「こういった『機種に依存する難しさ』がついて回るのではないか」と瀧本氏は予測していた。

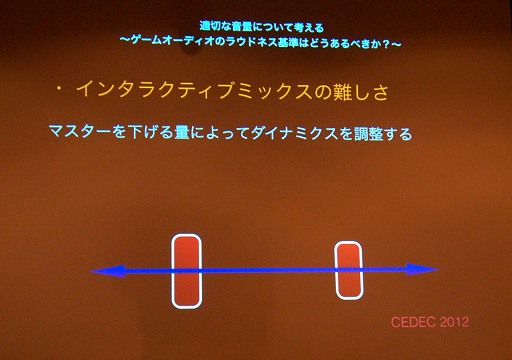

では,インタラクティブミックスでダイナミクスの小さいものを平均化するにはどうするべきか。マスターリミッターがないと想定するなら,天井に押しつけていったミックスをマスターで下げて合わせていくというやり方が想定される。

|

これを従来の方法で行っていると,押し上げていたから意外と「いい感じ」で聞こえていたものが,下げていくことによってスケールが落ちてしまうという危険性を伴う。なので「縮めるなら縮めるで,その準備が必要」なのではないかと瀧本氏は語る。従来どおり,ダイナミックレンジを大きく圧縮した素材を,出力レベルで下げると物足りなく感じたり,いい音質に聞こえなくなったりするので,素材を圧縮する際にも気をつけなければいけないということだ。

実際,マスターを下げて調整するとスライドのようなイメージになり,ダイナミックレンジの広い素材はそのまま,狭い素材ほどマスターレベルで下げる,という感じになる。

|

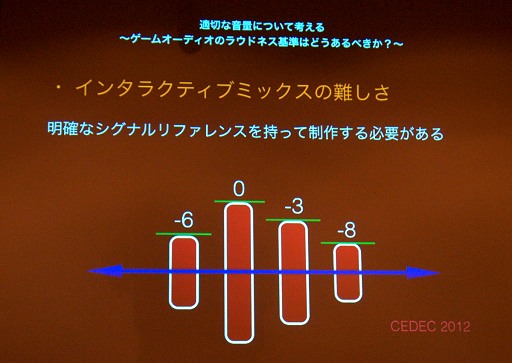

これを行うためには,基準となるオーディオ信号レベル(シグナルリファレンス)そのものを明確に設定し,それを基準として制作を行わなければならないと瀧本氏は感じているという。例えばゲームの最終アウトプット自体が下がっている状態でリファレンスが取れている(=基準レベルになっている)ものがゲーム機から再生されると想定しよう。制作に使用しているデジタルサウンドワークステーションやシーケンサから,低いままの基準で出力されてしまっている場合,そのダイナミックレンジや周波数レンジは実際にゲーム機から出てくる音のダイナミックレンジなどが等しくならない可能性が出てくる。

そうすると,個々の素材を作って実機に仕込んでいくので,結果的に随分とオーバーしたものを作ってしまったうえで,天井にぶち当てて止めるようなイメージになる。つまり,どれくらい下げればそのターゲットに入るのかを推定するのが非常に困難になるのだ。

狭いレンジのインタラクティブミックスを想定した場合,素材レベルでシグナルリファレンスが明確になっていなければ,調整が非常に困難になる。

|

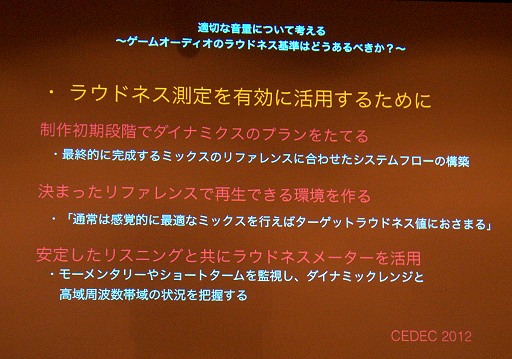

ここで,インタラクティブミックスの制作において,注意しなければならない事柄が列挙された。

まず,早い段階でダイナミクスをどの程度にするのかというプランが立っていなければ,ミックスに入るのがそもそも難しい。例えばカットシーンのミックスを行っている場合,プリミックスからファイナルダビングへ何事もなく進んで行ければよいのだが,ゲームの制作はなかなかそうはいかず,何度もやり直すことになる。

一人で作業するわけではないことを考慮すると,責任者が早い段階でプランを立てておく必要があるだろう。瀧本氏は,これが結果的に制作のシステムフローにつながっていくべきだと述べていた。

ゲームで出力されているマージンと,デジタルサウンドワークステーションやシーケンサで出力されているマージンがまったく異なる状態でミックスを行っていると,当然,仕込んだ素材とミックスされた結果が異なるものになってしまう。だからこそ,プランの早期立案が必須だ。

また,北原氏の解説にもあったとおり,決まったリファレンスで再生できる環境を整えることも重要だ。スピーカー再生ももちろんだが,シグナル再生も同じで,決まった状態で再生し続けられる環境を整える必要がある。これは,大金を投じてスタジオを作ることだけがそれに該当するわけではなく,ホームシアターのようなものでもいいので,計測機器を使って,きちんとした再生を行える場所を作るということだ。

「ラウドネスメーターを使うとき,『いい感じで』ミックスすれば,自然とターゲットに収まります」ということを,瀧本氏は人から言われたそうだ。氏はこれを「“そういう風”に聞こえる環境で音を聞くこと」と理解しているという。ムラがある環境で聞いていると,ミックスもぶれてしまうので,安定して聞ける場所を確保することが必須というわけだ。

安定したリスニング環境とともに,ラウドネスメーターをその環境に用意することで,例えば,ダイナミックレンジならモメンタリーやショートタームの動きに注目して,かなり追い込めるし,VUメーターの数値も,より分かりやすくなるのではないかと氏は述べていた。

「数字を合わせるためにミックスを行うのではなく,ミックスを行った結果がその数字(=基準値など)につながっていくのが基本であり,そのためにリスニング環境を整備することが非常に大事です」(瀧本氏)

|

ラウドネス基準に関する議論は始まったばかり

ラウドネス基準に関する議論は,始まったばかりだ。今後,ラウドネス基準を適用するテレビ業界を中心に,音楽,ゲーム業界の議論が続いていくだろうと思われた。

もちろん,「そんな面倒なことやらなければいい」という意見もあると思われるが,その結果が現在の「リモコンが手放せない奇妙なリスニング環境」になっていることを忘れてはいけない。

基本的に“お上のお達しで”決まったラウドネス基準だが,今回に限って言えば「制作側が努力をして,視聴者の視聴環境を改善する」という目的があり,我々の利益になると筆者は理解している。

お上のお達しがなければ,こういう案件で業界が動くことはあまりないものだし,とくにテレビ業界は電波法をはじめとするさまざまな規制のもとにある業界なので,かえってこうした意思決定がしやすい。一方の音楽業界やゲーム業界では,なかなか自発的にこういう基準を策定するのは難しい。

各プレゼンテーターの話で興味深かったのは,テレビ業界と音楽業界はもっぱら制作の話に終始し,ゲーム業界はどちらかというと,リスニング環境の話が多かったという点だろう。テレビ放送や音楽制作サイドは実は再生機器についてあまり考慮しない。基本的に「最高のシステムで再生すると最高に聞こえる」ように作り,あとは再生機器にお任せというスタンスだ。もちろん,別にそれが悪いわけではない。

一方ゲーム業界の場合,プラットフォームの数が限られるためか,必ず「実機でどう聞こえるか」を重視する。

このあたりの温度差は当然なのだが,現実問題として再生機器は今後,テレビ業界や音楽業界を苦しめるかもしれない。とくに薄型テレビと薄くなる一方のスマートフォンは従来式の「重い,大きい,高価な」スピーカーではカバーできず,製品によっては「音を大きくすると歪むし,普通の音量にすると聞こえない」ものも出現している。

この時期に基準値を設けて実質平均音圧レベルを下げる方向に放送が変われば,混乱も予測されるところだ。

瀧本氏の話と関連するが,筆者は個人的に,今後制作される新規タイトル,新番組または新規パッケージでは,策定されたテレビ業界向けの基準値に近い,幅広いダイナミックレンジで作り,機器ごとにダイナミックレンジや周波数を補正するサウンドプロセッサで最適化を行う」のがベターだと考えている(※テレビ放送も同様の処理を端末ごとに行う)。

携帯ゲーム機はサウンドプロセッサを内蔵しているので,例えばPlayStation 3向けに幅広いレンジで作られたタイトルをPlayStation Vitaに移植する場合は,プロセッサ側でできるだけ最適化する,という方向性がいいのではないだろうか。でなければ,ただでさえ時間や予算に縛られる制作側に,さらなるしわ寄せがきて,結局お手上げになってしまうだろう。

北原氏のゲームプレットフォームでラウドネス基準を揃えようという取り組みは素晴らしいが,実作業を想像すると正直恐ろしい。あくまで検証として行われており,同じことを全タイトルで実施するのは,同氏も述べていたとおり,ほぼ不可能だろう。

また,基準値を設けて(というか実質,平均音圧レベルを下げて)ミックスを行うというのには個人的には大賛成だ。黎明期のゲーム開発で,むしろ音圧レベルをどんどん上げる方向に進めた筆者がこういうことを言うのもどうかと思うが,やはり近年の音圧競争は行き過ぎだと思う。

瀧本氏のいう「リファレンスとなるリスニング環境」を構築し,そこでいろいろな音楽を聞くと,レンジが適切に(というか広めに)取られている作品は間違いなく素晴らしい。ただし,「リスニング」は自分で実際に体験しないと良さが実感できないことであり,数値化が難しい分野でもある。正直,疑問を感じる品質のサウンド再生機器(または映像機器)が山のように存在するなか,この取り組みがはたしてどういう方向に向かうのかに注視したい。

- この記事のURL: