イベント

VR時代に向けたゲーム開発での本当の課題とは? 「サマーレッスン」チームが語るVRキャラクターづくりのコツ

|

すでにお伝えしているように,Exciting Visual Academyは,仮想現実(以下,VR)に関するイベントだが,VRデモ展示とカンファレンスを同時に展開していた。そのうちの展示部分のレポート記事についてはこちらを参照していただきたい。今回は遅ればせながらカンファレンスの模様をお伝えしてみたいと思う。

VR HMDの使用を前提に作られた「サマーレッスン」

そのキーワードは「体験」

講演の内容は,同社が作成しているVRデモ「サマーレッスン」開発にまつわる話題が中心だった。まず,原田氏はサマーレッスンの概要を紹介し,サマーレッスンでのキャラクターとの接し方が,ほかのゲームとどう違うかという点について話を進めた。

|

原田氏はこれについて,部屋で行う面接や親しい人との会話など,プレイヤーの過去の経験に基づいた感覚が再現されているためではないかと推測していた。

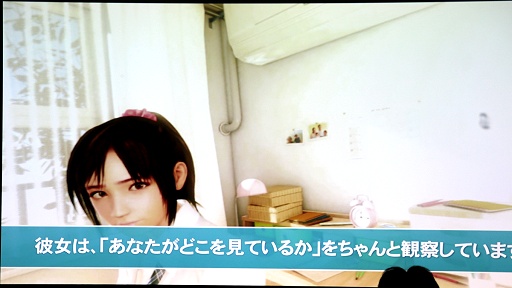

それを踏まえて,サマーレッスンではさまざまな試みを導入したそうだが,キャラクターがプレイヤーを「認識しているかのように見える仕掛け」が最も大きな効果を挙げているという。

ゲームキャラクターがプレイヤーに目線を向けるという仕掛けはさほど珍しいものではない。しかし,VR HMDでは,プレイヤーの目線をキャラクターが察知できる。つまり,どこを見られているかによって,キャラクターが反応を変える仕掛けを導入できるのだ。これは,従来のゲームではありえないものだと原田氏は語っていた。

|

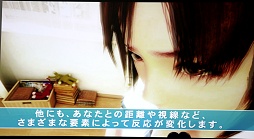

続いて挙げられたのが,パーソナルスペースの導入だ。これは人と人の物理的な位置関係に関するもので,心理学上,親しくない人が侵入すると不快に感じる距離などがあるとされている。サマーレッスンでは,プレイヤーがあまり近付きすぎるとキャラクターが避けたり,不快な表情を浮かべたりするのだ。

このために導入されている技術の一つに姿勢制御機能があり,歩いていたり,アニメーションの途中だったりしてもきちんと避けるようになっている。

そのほか,眼球運動や3Dアニメーションでも多くの知見が得られたという。

さて,こういったものを導入したデモの成果はどうだったろうか。SCEが主催しバンダイナムコが「サマーレッスン」を出展した体験会は,一般参加者700人,業界関係者300人以上という大規模な開催実績を残している。原田氏はずっとブースに張り付いて見ていたそうなのだが,ここでも非常に面白い知見が得られたようだ。

通常,こういったゲームの先行試遊会となると,ゲームの細かい部分までくまなく探ろうとする人が多く集まるのだそうだが,サマーレッスンではおそらく85%以上の人が初見から3回くらいのプレイでは「緊張してまったくなにもできなかった」のだという。本物の人間と接したときの経験が想起され,キャラクターに嫌われたくないという意識が出てきているらしい。MMORPGなど,「中に人がいる」ことが分かっているゲームでさえ傍若無人に振る舞う人が多いなかで,ほとんどの人がこのような対応になるのは,脳が相手を実在の人間のように誤解しているからだろうと原田氏は分析していた。VRキャラクターなのに,挨拶されるとほとんどの人が無意識に会釈を返してしまうそうだ。

個人的にサマーレッスンを試遊したときの経験から言うと,まったく新しいものなので「最初は普通に」という気持ちが強かったように思うが,実際にデモが始まってしまうと,あまり変なことができる雰囲気ではなかったのも事実だ。そのような“雰囲気”があること自体,従来のゲームではありえなかったことではある。

|

氏は,以前から,キャラクターを置いて視線を使ってといった仕掛けに関するアイデアを持っており,これまでもいろいろ実験を行ってきたという。しかし,どうしても没入感や緊張感が出ないケースがあり,それはなぜなのかと考えていたのだそうだ。

それに対して原田氏が出した答えは,“提供される体験が経験に基づくか否か”が大きく関係するというものだった。現実に近い環境では,プレイヤー自体のさまざまな体験が想起されてリアリティを感じるといったものである。サマーレッスンでは,その仮説をもとに,質感・形状・生活習慣が,現実を想起させやすいもので視界を覆っているのだそうだ。

E3 2015版はなぜ日本家屋だったのか?

ところで,先日行われたE3ではサマーレッスンの海外版が公開されて,金髪美少女が話題を呼んだ(関連記事)。かねてより,海外版では外国人を使うようなことは言われいていたわけだが(関連記事),驚いたことに周囲の風景は海外のものではなく,日本の,しかも最近ではあまり見かけないような和風住宅のものとなっていたのである。今回の講演では,見慣れたものを配置することでリアリティを強化できるとされていたのに,これはどういうことだろうか?

ということで,新しいデモの意図について原田氏に追加質問をしたところ,回答をもらうことができたので,以下に掲載しておきたい。句読点と,最小限の文字校正以外はほぼ原文ママだ。

ポイントは二つあります。

一つは,我々が前回のデモを作製した際の仮説であった「臨場感を出すには,極力スケール感や空間把握のしやすいよう壁で仕切られた部屋で構成する」というものに対し,自ら新しい挑戦をするというのがありました。つまり,基本的に前方に広がる光景を思いっきりオープンにして遠景を見えるようにしてみること。

自らの仮説をある程度崩せるかの挑戦でしたが,これはうまくいったと思います。

次に,上記の挑戦を行うにあたり,当然「HMDによるVRは,体験者が経験に基づいた反応をするので,できるだけ馴染みのあるもので周囲を囲う」という点は押さえようとしています。

今回は日本の家屋,というキーワードだけを見れば「海外のプレイヤーに馴染みはないのでは?」と思われるかもしれませんが,まずゲーム開始直後に体験者の目の前に広がるのは夏の青空と広がる海と水平線です。そして,周囲にある植物は雑草とひまわりですね。

この時点で視界の多くは,ほとんどの体験者が知っている風景であるはずです。

これが,得体のしれない,地球外や他銀河の違う惑星の謎文明によって築かれた建築物の中,であれば体験者の脳内経験をうまく利用できないので状況理解に時間を要したり,スケール感を把握できなかったり,さまざま疑問が解消されず臨場感を損なっていたでしょう。

そういう意味で,実は今回も視界を覆っていたものは多くの人が知っている風景だったり,想像できる日本の風景の一部(それが仮に日本でなくても)を切り取った形で実現されています。

例えば,日本人でハワイなど南国の島に行ったことはない人であっても,南国といえば広がる青い空と海とヤシの木だというのは大いに想像できます,つまり何らかの映像体験としての記憶を持っているか,類推できるだけの情報を,これまでの経験で得てきています。

アジアンテイストな建物や置物を見たときに,それがアジアンテイストである,と理解できるのは何らかの経験に基づいているからです。

ですので,今回は欧米の体験者でも想起できる風景にしていますし,日本に少し憧れのある人ならばよりしっくりくる,という置物も,少し興味をもって能動的に見渡せば見える場所に配置してあります。

そういう意味では論法として大きく変わっているわけではありません。

加えて講義でも少し触れましたが,うまく一般に普及したサイエンスフィクションは,宇宙船の作りであったり,装備であったり,環境設定が人々が「未来として予想・類推できる」「信じられる」範囲でうまくとどめているケースが多いです。つまり,現実に体験できない未来を描くにあたっても,基本的にはそのスケール感であったり,質感であったり,科学の進歩の延長線上で起きうる,などなど,人々の経験に基づいたものから設定されることが多いわけです。

なので,ときおりそこから大きく逸脱した表現のものは多くの人に受け入れられないということになってしまいます。

例えば,よく見るグレイ型のエイリアンなどは,人々が理解しやすい造形です。基本的に人間の姿や子供の姿を想起させますし,このデザインが世のあらゆるメディアで扱われるようになって長い時間が経過しているため,多くの人の映像経験として残っています。ですので,グレイ型のエイリアンはその「実物」を見たことがなくとも,映像コンテンツの中で登場させても,多くの人々は経験上それを把握できるはずです。

スケール感,質感など,人々の経験から類推しにくいもの,把握しにくい場面を切り取って扱うのは,臨場感を感じさせる前に状況把握に時間がかかり,結果体験が削がれるという点に注意しなければならない,より身近なものなら(ちょっとした小物製品など配置物も)よりよいでしょう,という点に変わりはありません。(原田氏)

人はなにをもってキャラクターを人格あるものと認識しているのか

|

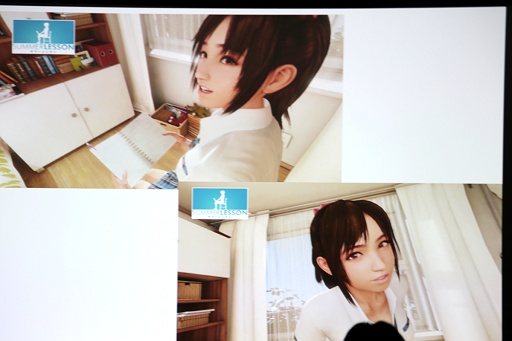

まず,サマーレッスンは,最初からあのようなキャラのコンセプトがあったわけではないと玉置氏は語る。試行錯誤の末に,ああいうキャラクターになったのだという。

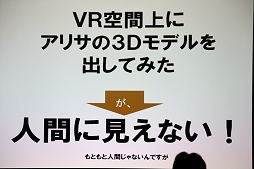

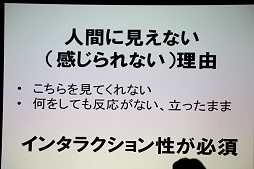

氏が最初にVR HMDで試したのは「鉄拳6」のアリサだったらしいのだが,ゲームのキャラクターを持ってきて単に表示しただけでは,まったく人間らしく見えず,とにかく,全然会話ができそうな気がしなかったのだそうだ。

|

|

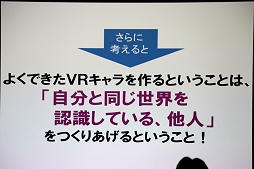

大学で現象学(現代ドイツ哲学のひとつ)を専攻したという玉置氏は,「よくできたVRキャラを作るということは,自分と同じ世界を共有している他人を作ることである」と,このとき理解したのだという。

|

|

まず,人間は「なにをもって他人を認識するのか」という問題に対し(ここでいう「他人」は,自分以外の人格といった意味だと思っておけばよいようだ),現象学的にその決め手になるのは,相手が「自分と同じように世界を認識しているような様子に見えるかどうか」だという。

|

そういったことを踏まえて,よくできたVRキャラを作るためにはなにをすべきか。「プレイヤーを認識して見てくれる」「プレイヤーが近付くと距離をとる」「プレイヤーが見ている場所次第では怒る」「しつこいと文句を言う」「同じものを見ると反応する」「話題を共有する」など,玉置氏はサマーレッスンに実装された要素を例として挙げていた。

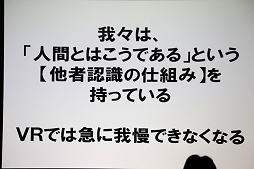

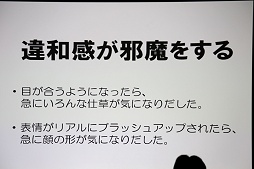

こういった要素は,最初から箇条書きにして実装したというわけではないという。普通のゲームであれば,突っ立ったままでゲームに関係する情報以外はしゃべらないNPCとか,プレイヤーを避けないNPCがいてもそれほど不自然ではない。少なくとも,その部分で大きな苦情がくるようなことはないだろう。しかしVRではまったく事情が異なり,どうにも我慢できずにいろいろと追加していったのだそうだ。

玉置氏によると,人間には他人を認識する仕組みがあって,そこに引っかかるのだそうだ。普通のゲーム内では許容できるものが,VRで見ると急に我慢できなくなるというのは,不気味の谷と同じような効果なのだろうか。

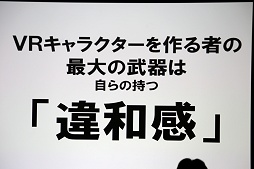

そして,そこで感じる「違和感」がVRキャラを作成するクリエイターにとっての武器でもあるという。人間だったらこうなるべきだといった部分を見つけて修正を加えていくことで,VRキャラをより人間らしくしていくわけだ。

|

|

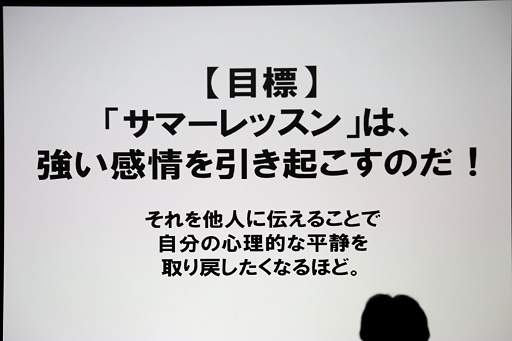

続いてはプロモーションの手法に関する話題に移った。

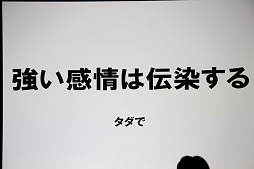

サマーレッスンは技術デモなので,プロモーション予算はまったくなかったという。まあ,当然だろう。それでも話題を集めたかったとのことで,「鉄拳チーム原田氏」のネームバリューに頼った展開を当初から予定してはいたようなのだが,それ以外に意識していたというのがホラー映画の「ブレア・ウイッチ・プロジェクト」のような展開だったと玉置氏は語っていた。

|

つまり,非常に強い感情を引き起こすことができれば,あとは勝手に宣伝してもらえるわけだ。

|

サマーレッスンでプレイヤーに強い感情をもたらすために重視したことは,徹頭徹尾「近い」であったという。それ以外の要素は捨てて,「キャラクターが近い」という感覚に集中したデモ作りが行われている。これまでのVRデモで「キャラクターの近さ」をウリにしたものは存在せず,見事,サマーレッスンが大いに話題になったのはご存じのとおりだ。このプロモーション戦略は成功したといっていいのではないだろうか。

|

開発にまつわる苦労話では,表情がなかなか良くならなくて大変だったということが語られた。

そもそもプロジェクトの開始時に,キャラクターをアニメ風にするかリアル風にするかでかなり揉めたらしいというのは,以前に紹介したインタビューでも語られていたとおり。

「日本で最初に『キャラものVRコンテンツ』に反応するのは,絶対,アニメやマンガのファン」だと,ユーザー層を想定して企画を詰めようとする玉置氏に対し,前述のように原田氏は,現実に近いものを提示することで実在感を補強しようとしていたので,話がまとまるわけもない。

結果的に,リアル系に寄ったキャラになったのだが,それについては玉置氏もそれなりに納得しているようで,逆に「アニメ系のキャラをVRに持ち込んだときの問題点」を3点挙げていた。

まず,等身。頭が大きく手足が細いアニメ調のキャラクターは,回り込んで後頭部を横から見た場合などに違和感が大きくなるという。次に目の描き方。VRでは立体視を活用しているため,テクスチャ1枚の目だと,本来は目のあたりにあるはずの凹凸感が感じられず,着ぐるみキャラのように見えてしまうとのこと。

最後に挙げられたのは情報量だ。映像にリアリティをもたらすために情報量を増やす必要があるというのは古くから語られていることではあるが,VRでもただの白い壁などではリアリティが薄く,ちょっと染みがあったり模様があったほうが,格段にリアリティが増すのだという。その点,アニメキャラはトゥーンシェーディングなどで情報量が削られているため,そのままではVRには向いていないという話になる。VRでキャラクターの実在感(≒リアリティ)を追求しているときに,その第一弾の題材として,もともとのリアリティが薄いアニメキャラを選ぶのは適切でなかったということだろう。

もっとも玉置氏は「いろいろやりようはある」と,将来的にアニメ調のキャラクターをVR世界へもたらす意気込みも語っていたので,アニメ超のグラフィックスを好む人は期待しておこう。

ちなみに,身長と等身については,かなりの試行錯誤を繰り返したという。座ったときに目の高さがどれくらいになるかなどだけで,8回くらい作り直しをしているとのこと。

開発時は,修正してはVR HMDで検証し,気になったらまた修正と改善を繰り返していったとのことだが,それでもキャラクターがなかなか魅力的にならず,この点は等身などよりさらに深刻な問題だったようだ。

ではどうやって可愛らしくしたのかというと,一つは表情の改善だという。この手のゲームでは表情が非常に重要というのは最初から理解していたので,ひたすら地道な改善をしていったようだ。よく,キャラクターが生き生きしているかどうかが「目」の表現で決まると言われることが多いようなのだが,玉置氏は,目よりも顔全体の表情のほうが重要なのだとしていた。

|

|

具体的にどのようなことが行われたかについては,個々の部分のコツもあるのだろうが,改善作業のポイントは,最終的には「人(クリエイター)」に帰着すると玉置氏は語っていた。クリエイターがそれぞれ自分で,表情に対しての違和感を感じたら,ひたすらそれを修正していくという作業の繰り返しだったようだ。

普通のゲームだとさらりと流されるようなものでも,VRになると気になる,気持ち悪いと感じることがある。もっと人間らしくするにはどうすればよいか,キャラクターをもっと魅力的にするにはどうすればよいか。そういったことは最終的にはデザイナーの感覚頼りになるわけだ。

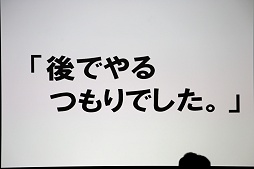

さて,そんなこんなで試行錯誤を繰り返して開発は進んでいたのだが,ある日,キャラが突然可愛くなっていたのだそうだ。しかし,表情などを見てもなにが変わったのか分からない。アートディレクターに尋ねたところ,前の晩にテクスチャが,すっぴんから化粧入りのものに差し替えられたことが判明した。つまり,現実の女の子と同じで,化粧一つで驚くほど可愛く化けるわけである。そのほか,現実の人間を魅力的に見せる手法のほとんどがVRでも使えると分かり,これも一つの発見だったようだ。

ちなみに,講演後に行われたQ&Aセッションでも,「VRでこういうのはどうしたらいいか」という質問に対して「現実なら○○ですから,同じようにするのがいいんじゃないですか」といったやりとりがいくつか行われていた。VRコンテンツを開発するには,現実を範とすべしということで,VR時代にはゲーム開発者に要求されるノウハウも少し変わってくるのかもしれない。

|

実のところ,このようなアイコンタクトを取るとか,前述の化粧を入れるとかいったことは,既存のゲームでも当たり前に行われていることなのだという。それをやれば効果があること自体は,クリエイター達はとっくに知っていたことだというのだ。ただ,普通のゲームでは,さほど大きな効果が出るわけでもなく,開発の終盤にリファイン要素として入れるようなものだったようだ。

|

そのあたりについては,まだ確立した段取りはできておらず,今後の課題ということになるが,人間らしく見せることへの知見などはかなり蓄積されているという。また,大規模なユーザーテストなどでは,プレイヤーの視線や行動を調べており「こういう環境を与えたら,プレイヤーはこういう風に反応するのだな」といったデータも集まりつつあるとのことだ。それらについても今後紹介していく予定だと玉置氏は語っていた。

VRコンテンツ開発者に立ちはだかる壁とは

ここで再び原田氏が登壇し,玉置氏のような理詰めで考える若い世代のクリエイターと,直感で動く古い世代のクリエイターがすり合わせを行う必要があったことなども,サマーレッスンで得た成果として報告していた。互いの方法論を理解することで考え方が広がっていったのであろう。

|

曰く,VR市場の規模は今後間違いなく拡大し,どこかでブレイクスルーが起き,「一般化」も達成されるだろう。技術革新も並行して起き,現在のような光学レンズを使ったVR HMDから,網膜照射型と視線トラッキングを組み合わせたものに移行するだろうというのが氏の予測だ。

網膜照射型であれば目の中に実際に映像を映し出すため,光学系を使った際に発生するスケール感の狂いなどもない,真のVRが達成できるという考えだ。現状の網膜照射は,目が正面を見ているときしか有効でないので,視線トラッキングで目の動きに対応する製品の登場に期待しているという意味であろう。

原田氏はまた,現状でVRの話題になるのはもっぱらハードウェアであり,各種のデバイスを代表するようなソフトが出てきていないことを問題視していた。

この壁を突破するには,各社がかなり力を入れなければならないのだが,ゲーム業界ではすでに収益の方法論が確立されてしまっているため,新規デバイスなどはリスクでしかなくなってきている。かつては新技術に対して,マーケティング用語でいうところの「イノベーター」として取り組んできたことが現在の日本を作り上げてきたのだが,VRに関しては,1年後くらいから取り組んでも「レイトマジョリティ」にすぎず,ブルーオーシャンは望めない。

そんなこんなで夢をつぶされることが多いと原田氏は述べつつも,新しいデバイスの登場は新しいIPを立ち上げるチャンスでもあるので,それは忘れないでほしいと語りかけてていた。

次に指摘したのが3D酔いの問題だ。情報量やフレームレートが低いデモで無茶な動きをしているのを見て,「案外酔わないじゃん」と思っていると痛い目を見ると原田氏は警告していた。

情報量が上がるほど,絵がリアルになるほど酔いも強くなるので,3D酔いには細心の注意が必要だとのこと。一度ひどい3D酔いを体験した人は,そのゲームを忌避するだけでなく,VR自体が自分に合わないと思い込む傾向にあると,VRゲームを目指す業界関係者に警鐘を鳴らしていた。

ちなみに,Exciting Visual Academyは一企業のプライベートなイベントにしては,ゲーム業界の主だったところは軒並み来場しており,世相をうかがわせるイベントとなっていたので,日本でそうそう変なモノは出てこないと信じたいところだ。

|

最後に,個人的な話をすると,3D酔いしやすいということでは人後に劣らないと自覚している私だが,それでもVRについては非常に肯定的である。

どうもVR関係を追いかけていろいろ試しているうちに没入体質になったようで,どんなデモでもすぐに没入感が得られるのはいいのだが,それだけに三半規管が現実との齟齬で大暴れすることも多く,実際,かなりひどいデモもたさん経験してきている。それでもVRを追いかける理由は非常に明快で,最初に「ちゃんとしたVR」に出合っているからだ。それは20年ほど前に見たオリンパス光学工業製のHMDのデモだったのだが,それが凄かった。よいVRに出合うと世界が変わるのである。

ちなみにそのHMD用のデモコンテンツ制作は当時のナムコが行っていたものだった。ようやく普及に向けて動き出したVR HMD市場だが,現実的に考えると粗悪なコンテンツが出てくることは防ぎようがないかもしれない。せめてそれらより先にバンダイナムコから,体験者の世界を変えるような作品が届いてくることを祈りたい。

- 関連タイトル:

サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)

サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム(基本ゲームパック)

- この記事のURL:

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.