紹介記事

舞台で生きていく――「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の舞台少女たちが高らかに響かせた独立宣言

|

そんな軽い気持ちの私を,劇場版スタァライトと9人の舞台少女は完膚なきまでに叩きのめした。まるで少年誌のバトル漫画のように,私は映画館の椅子から吹っ飛び,バルト9の壁を破壊して外に放り出され,新宿御苑の宙を舞い,NTTドコモ代々木ビルに激突した。

……いや,もちろん無事にバルト9の出口から家に帰ってきたのだが,私の心境はそれくらい興奮しすぎて放心状態だった。

正直なところ,どうしてそんなに打ちのめされていたのか……あまり覚えていない。「よく分からなかったが,すごかった」としか言いようがなく,これまでに見たことのない作品だった。

|

あまりにも衝撃的だったので,何らかの思い違いをしたのか,はたまた鑑賞後に新宿三丁目のバーで飲んだマルガリータが悪さをしたのだと思い,翌日には立川の映画館へと向かった。すると,やはり「よくわからなかったが,すごかった」と思った。

|

|

カジノで散財し,その負けを取り戻そうと再びカジノに赴く,破産寸前の博徒のように,その後も私は数日おきに映画館に足を運んだ。そして10回目の鑑賞を終えた時,ついに私は悟った。

|

|

|

※以下,「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の物語のネタバレが含まれています。ご注意ください。

劇場版スタァライトの“あらすじ”は,実にシンプルだ。舞台は都内有数の演劇女学校,聖翔音楽学園。その99期生,なかでも上位9人の生徒はかつて(つまり,TVアニメ版において),トップスタァの座をかけた「オーディション」で争った仲だったが,3年生となり,進路の選択を迫られていた。彼女たちは同期のライバルたちとの「レヴュー」(ミュージカル調での戦い)を介して,自分たちの進路を決めていく。

|

実のところ,TVアニメ版の終了後に,「卒業」をテーマにした劇場版が制作されることは珍しくない。これは物語のすべてに言えることだが,ある虚構に生きる人間が語られなくなった時,それは事実上の死である。少なくとも終わってしまった物語の続きにおいて,私たちが愛した彼ら彼女らのその後の人生を,私たちが知ることはない。どんなに美しいアニメ作品を毎週視聴していても,それが最終話のエンディングを迎えた瞬間,虚構への門は閉ざされ,彼ら彼女らとの接点は失われる。

|

しかし,この喪失に私たちがどうしても耐えられない時,語り部たちは渾身の創造をもって,今一度,彼ら彼女らをスクリーン上に蘇らせることがある。それこそがTVアニメ版の終了後の劇場版であり,なかでも卒業式というモチーフは,彼ら彼女らが虚構の果てに旅立つ,最後の瞬間に対して私たちに事前に告知する意図がある。そう,私は考えている。

|

それゆえ,劇場版と銘打った作品で「卒業」をテーマにしている場合,ただ学校を卒業して終わり,にはならない。

卒業によって,「学校」という舞台から降りる登場人物は――少なくとも観客である私たちにとって――物語の結末を迎え,また「事実上の死」を迎える。もちろん,画面の向こう側では生き続けているのだが,私たちはその姿を見られない。断片的にグッズやコラボ企画,パチンコ台で垣間見ることがあっても,本質的な物語として“大人”になった以降の物語が描かれることはごくまれだ。

|

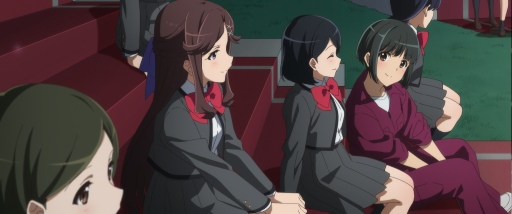

だから,劇場版スタァライトの冒頭,舞台少女たちが後輩たちを先導し,その一方で教員から進路指導を受けているシーンを初めて見た時,私は「彼女たちは,これから死ぬのだ」と思った。とくに「自分はこれから高名な劇団へ進みたい」と,高らかに進路について打ち明けるシーンでは,不謹慎ながら生前葬であるかのように感じた。

しかし,こうしたつまらないオタク的な見立ては,ものの20分で完全に砕け散った。なんということはない。彼女たちは終盤の卒業式で死ぬのではなく,舞台少女である大場ななによって,先んじて殺されてしまうのだ。

|

これでは意味不明かもしれない。だが,私の記憶と解釈によれば事実である。

舞台少女たちは,進路を考えるために国立劇場の公演を見るという名目で,地下鉄に乗っていた。いつもの9人が他愛のない雑談を楽しんでいる。純那と呼ばれた生徒が「あなたは一般大学に入ってしまうのか。あなたは天堂真矢を超える才能があるのに」と言われるが(天堂真矢という名前からして,極めて優秀な舞台少女に違いない),それに対して「今はあなたたちに敵わないもの……でも,今は,よ」とかなり無理のある作り笑いで答えた時だ。

|

前述の大場なな……彼女は心底キレた。突然,地下鉄の車両がロボットのように変形すると,そこは鋼鉄の舞台となった。その先頭車両に大場ななが立ちはだかると,「皆殺しのレヴュー」というタイトルがスクリーンに浮かぶ。生徒たちはどよめき,何が起きたのか分からないという顔をしている。私だけなく,観客も無論そうだっただろう。

|

しかし,あっという間に,大場ななは二振りの日本刀による殺陣で,その場にいる者を斬り伏せる。そして,彼女は歌う。

「キラめきがどうした 退屈だ その程度か 口ほどにもないな」

「逃げの言い訳には どれもこれもならない ならない」

「ねぇ本気出そうよ」

矛先を向けられた一人の少女――星見純那は当然の疑問(観客も同じ思いを抱いただろう)を口にした。

純那の目線,つまり彼女の一人称視点に切り替わると,画面は真っ赤な鮮血に染まる。血で何も見えなくなる。血に溺れる。ほとんどの死が予告なく訪れるように,純那は殺された。彼女だけではない。名前をまだ知らない女の子たちも殺されてしまったらしい。

|

まったく意味が分からなかった。そもそも私はTVアニメ版を見ないまま,劇場に飛び込んだ野次馬だった。けれども,それなりの数のアニメを見てきたという薄っぺらな自負心によって,「いつもの感じだろうな」と思っていたのだ。TVアニメ版で迎えたであろう幸福な結末に続くように,己の人格を摩耗し続ける過酷な現実に別れを告げて,ある種の楽園へ旅立っていくのだろうと。

しかし,そんな浅はかな憶測はあっけなく,大場ななによって真っ二つにされた。「舞台少女」と呼ばれる,彼女たちがどれほどの研鑽と努力を重ねたか。その時の私は想像することしかできなかったが,彼女たちは大場ななに殺されることで,物語と運命による自明の死を拒絶したのである。

言い換えるなら,大場ななは彼女たちが迎えようとする「卒業」の真実を悟っていたからこそ,このような強行手段に出たのだとも解釈できる。観客の思いを見透かしたうえで,彼女は緩慢な死を塗り替える“激昂の虐殺”を実行した。

|

大場ななの殺陣を目の当たりにして,私は肝が冷えた。どんなホラー映画のジャンプスケア表現より,悪寒が走った。大場ななは間違いなく「生きている」。スクリーンに映る人間に対し「魂が宿る」という表現があるが,それでも「彼女が観客を斬り捨てることも可能である」と思い込まされるほど,鬼気迫るアニメーションと演技だったからだ。

かくして,大場ななの手によって絶命した舞台少女たち。もし彼女たちが「少女」であれば,物語はここで終わっていただろう。しかし,彼女たちは全員,舞台少女だった。「殺された」という事実を前にして,死んではいられなかったのだろう。再び車両の上で,自分の死体を前に各々が心情を吐露する。

「舞台に上がれ,もう一度」

「斬られて,傷つき,血を流しても」

「ケリをつけろ」

「甘かった今までの自分に」

「……ケリをつけるって,何に?」

「貪欲に,獰猛に,舞台で演じ続けるために」

そして,舞台少女たちは舞台へ上がる。

|

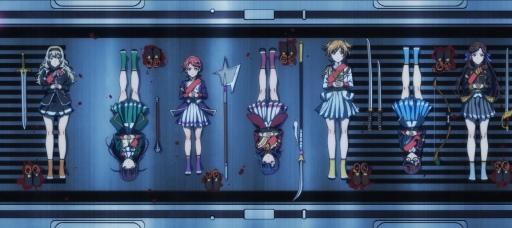

ここからの物語はさらにシンプルだ。9人の舞台少女による,5つのレヴューが展開される。その演目は以下のとおり。

- 怨みのレヴュー

- 競演のレヴュー

- 狩りのレヴュー

- 魂のレヴュー

- 最後のセリフ

さて,誠に残念であるが,本稿ではたった1つのレヴューについて語るに留まる。5つのレヴューにはそれぞれ,一般的な映像作品1本分に相当するような情報量が詰め込まれているためだ(最初の鑑賞において,筆者の思考がフリーズしたのはやむを得ないことだった)。

今回は筆者が最も胸を打たれたレヴューである,露崎まひると神楽ひかりによる「競演のレヴュー」を取り上げたい。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の物語には,明確なカップリング構造が存在する。例えば,共依存する幼馴染としての花柳香子と石動双葉。あるいは,挑戦者と王者としての西條クロディーヌと天堂真矢。愛憎で結ばれながらも切磋琢磨をする2人の関係性が,TVアニメ版では各話のメインテーマとなっていた(一方,劇場版は“死”の間際に,その関係性を切断していく物語が描かれるのだが,本稿では割愛する)。

|

そう考えると「舞台少女が9人」という設定は,すわりが悪い。カップリング(2人組)を作るなら,主要な登場人物は偶数であるべきだからだ。だが,現実は9人であり,1人余る。そして,それは露崎まひるだった。

彼女は不運な舞台少女である。一見,朗らかで優しい,包容力に溢れている少女だが,幼少期より祖母の期待を一心に背負って過酷な練習に耐え,はるばる北海道から東京の聖翔音楽学園に進学している。「誰かの期待に応えたい」という思いは誠実なものではあるが,しかし己の野望のために舞台を渇望する舞台少女たちを前に,露崎まひるが萎縮するのは無理もないことだった。

そんな彼女が惹かれたのが,「みんなをスタァライトする」という野望に燃え,周囲にキラめきを届け続ける,名実ともに“主人公”の愛城華恋だった。

しかし,愛城華恋は幼少期,神楽ひかりとの間に「同じ舞台に立つ」約束を交わしていた。露崎まひるはTVアニメ版の第1話にして,愛城華恋と神楽ひかりの関係性によって弾き出されてしまう。それ以降,TVアニメ版では愛城華恋と神楽ひかりが運命を成就するまでの道筋にスポットライトが当てられ,露崎まひるは2人をひっそりと支える脇役に徹する(ただ,愛城華恋から「まひるは,すでにキラめいている」という事実を伝えられたことで,露崎まひるは再び生を受けている)。

|

あえて俗な表現をするが,露崎まひるは典型的な「負けヒロイン」である。大抵,負けヒロインと言えば,正当なヒロインがいかに正当であるか,主人公が正当さを前に揺らがないことを証明する“リトマス紙”の役割を担う。そして役割を果たしたら,スポットライトが当たることはない。

ただ,「レヴュースタァライト」は極めて舞台少女たちに誠実であるから,こうした運命が決した後,いたずらに「負けヒロイン」と「ヒロイン」を天秤にかけて弄ぶといった露悪的な描写は一切ない。

愛城華恋は第1話において,神楽ひかりと筆舌に尽くしがたい運命の赤い糸で結ばれていることが描かれている。一方,露崎まひるは孤独な存在。筆者は劇場版の中盤まで,そのように身勝手な同情をしていた。

|

劇場版の冒頭に話を戻したい。舞台少女たちが担任の教師を前に,希望に満ちた進路を語るシーン。実はこの時,進路を打ち明けていない者がいる。それが,主人公である愛城華恋だ。

TVアニメ版において,愛城華恋は神楽ひかりと「スタァになる」夢を叶えた。露崎まひるとの決着を付けた後,オーディションで同期の生徒に勝利し,2人で戯曲「スタァライト」の主演を勝ち取っている。

しかし,劇場版の冒頭,神楽ひかりは驚くべき言葉を口にする。

「私たちは一緒にはいられない」

「この舞台は別れのための舞台」

崩壊していく鉄塔を背景に,神楽ひかりは一方的に別れを告げると,ロンドンへと旅立つ。愛城華恋は一人日本に残され,「どうして?」という疑問を口にしたまま,「空っぽ」な存在となってしまう。

|

少々唐突な展開ではあるが,前述の大場ななによる“皆殺し”を鑑みれば,そこまでおかしな話ではない。つまり,この物語の終幕である「卒業」を前にした彼女たちは,その先にある次の舞台に向けて旅立つ。その時,愛城華恋と神楽ひかりは,その思い出も関係性も清算しなければならない。過去に拘泥し続ける限り,その先へは進めないからだ。神楽ひかりの決断は,大場ななと同じく運命を悟ったうえでの苦渋の決断だと言える。

|

しかし,それでも神楽ひかりの言動はあまりにも突拍子のないものだった。とりわけ,唯一,真に切望する存在だった神楽ひかりを失った愛城華恋の悲しみは想像を絶する。

その後,愛城華恋が悲嘆に暮れていることを知った神楽ひかりは,ロンドンから駆けつけるのだが,そこに立ちはだかったのが露崎まひるだった。

露崎まひるにとって,神楽ひかりは因縁の相手だ。露崎まひるが心を惹かれた愛城華恋,その運命の相手が神楽ひかりであり,邪魔な存在でしかない。しかも,当然のように愛城華恋は神楽ひかりとの舞台を選んだのだ。露崎まひるが「負けヒロイン」を演じることになったのは,神楽ひかりが現れてから……傍目にはそう映る。

|

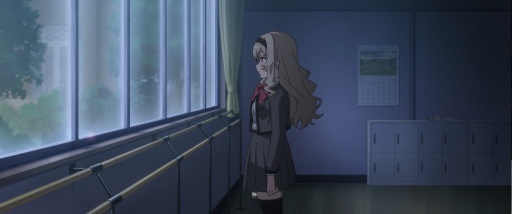

こうした背景があるのだから,ロンドンからはるばる駆けつけた神楽ひかりが,露崎まひるを前にして動揺するのは無理もない。まさに修羅場だ。ところが,露崎まひるはまったく動じない。笑顔のまま,ハリボテの競技場に立ち,選手を演じながら宣誓を行い,「競演のレヴュー」が幕を開ける。

「宣誓!

私は 舞台に立つ喜びを歌い

舞台に立つ覚悟を踊り

強く 愛しく 美しく

演じ続けることを誓います

99期生 露崎まひる

夢咲く舞台に 輝け 私!」

|

先に「皆殺しのレヴュー」を紹介しているため,誤解を招いたかもしれないが,レヴューとは本来,キラめきを賭けた正々堂々の決闘である。つまり,露崎まひるは過去の因縁などは一切持ち出さず,ただ純粋に神楽ひかりを同じ舞台少女のライバルと見なし,公平な決闘を申し込んだのだ。

しかし,神楽ひかりは依然として,露崎まひるへの負い目を隠し切れないのか,「華恋はどこ?」と弱々しく尋ねるばかりで演じようとしない。一方,露崎まひるは2人の陰にいた時が想像できないほど,華麗なアニメーションかつ大胆な演技でスクリーンを舞う。彼女がいかに壮絶な努力を積み重ねてきたのかが,その動きの一つ一つににじみ出る。

|

かくして,露崎まひるは圧倒的な実力でもって,神楽ひかりを打ち倒す。自分が負けたことが信じられないといった表情で立ち尽くす相手に対して,露崎まひるは普段の振る舞いからは想像もつかない言葉を口にする。

「どうして,演技しないの?」

「だいっきらいだった。神楽ひかり,あなたが」

何をされても怒らない,朗らかな笑みを常に浮かべ,眉はいつも少し垂れ下がって無害そのもの。そんな表情しか見せず,常に周囲に気を配り続けた露崎まひるが,明確な敵意を向けたのである。

|

ここで舞台は暗転し,さながらホラー映画のように暗黒の回廊を神楽ひかりは逃げるように走る。

露崎まひるは自分に割り振られた「役」への怒りをぶつけているわけではない。まひるは対等に,真正面から神楽ひかりと向き合った。しかし,劇場版における神楽ひかりの行動に対し,同じ舞台少女として,愛城華恋の親友として,痛烈に批判する。

「嘘つき」

「下手くそ」

「もっとちゃんと演じてよ」

「もっと感情を込めてよ」

「もっと……もっと……もっと……もっと……!」

なぜ,神楽ひかりは愛城華恋の元から去ったのか。

なぜ,神楽ひかりは露崎まひると競演しないのか。

|

「怖かったの」

「だから,逃げたの」

神楽ひかりは吐露する。それに対し,露崎まひるは事前に用意していたかのように,一言だけ答える。

「一緒だね」

怖い――。

神楽ひかりは,怖かった。

愛城華恋が,怖かった。同じ目標に向かって進み続けた仲間が,いつか自分を追い越すのではないか。自分に向かってまっすぐ飛び込んでくる「主人公」が,実は誰よりも役者として類稀な才能を持つことを,ほかならぬ同じ役者だからこそ理解していた。だから,怖かった。だから,逃げた。

|

露崎まひるもまた,本心を口にする。怖かった。舞台に立つこと,それ自体が,怖かった。今まさにこの舞台に立っている瞬間も,スクリーンに映し出されている瞬間も恐怖に満ちている。何かに挑むこと,何かを表すこと,それがどれほど恐ろしいことであり,だからこそ「恐れている」と悟られてはならないのだと。

結局のところ,神楽ひかりは自分自身をも騙していた。卒業を迎え,愛城華恋の元から去る。それこそが,華恋の成長にもなり,自分も過去を清算できる。私たち観客,そして愛城華恋でさえ,そんな神楽ひかりの建前と演技に騙されてしまった。

しかし,それも露崎まひるの痛烈な一撃によって看破される。本当はただ怖くて,逃げ出しただけだ。それは何の清算にもならない。「卒業」じゃない。神楽ひかりにとって,愛城華恋にとって,今必要なことは「もう1度出会うこと」。そして,2人がこれまで絶対にしようとしなかった「レヴューをすること」。

|

「まひるは,どうして舞台に立てたの?」

「決めたから。舞台で生きていくって」

私は涙が止まらなかった。露崎まひるの言葉は,私が今年聞いたセリフの中で最も重かった。

舞台。舞台少女にとって舞台とは,単にスポットライトに照らされた空間を指すのではない。本作における「レヴュー」が一定の場所に留まらないように,彼女たちにとって舞台とは,動画用紙に描かれるすべてであり,スクリーンに映る映像であり,それらを通じて介在する私たちの感情である。そのすべての世界が,舞台少女にとっての舞台なのだ。

その舞台で生きていくとは,どういうことか。9人の舞台少女,そのただ1人,孤独になる役。自らの想いが叶わない「負けヒロイン」という役。それにさえ,逃げずに向き合うということだ。いや,現実と向き合ってきたからこそ,彼女は決して負けていないし,ヒロインともちょっと違う。

舞台で輝く,ただ1人の人間。すなわち,“舞台人”そのものなのだ。

|

かつて,愛城華恋と神楽ひかりの「運命」を前に敗れた露崎まひるが,「走れ,神楽ひかり!」と告げる。かくして,自分が為すべきことを知った神楽ひかりは,愛城華恋の元に向かって走り出す。その背中をまひるは,演じきった喜びのまま見送った。この先の物語は,ぜひ自身の目で見届けてほしい。

|

おおむね察せられると思うが,「レヴュースタァライト」は多くの場面にメタフィクショナルな性質を備えている。そもそも,本作には役者が役者を演じているという前提があり,メタファー(アイロニーを含む)の上にメタファーが重ねられている。ある種,魔術的リアリズムのようでもある(事実,劇中には愛城華恋が“観客”の存在を明確に認識するシーンがある)。

前述の「皆殺しのレヴュー」についても,本来ならば「劇場版」によって物語を閉じる(つまり,登場人物に事実上の死が訪れる)ことを,大場ななが「不可避の死を逆説的に拒絶する」という痛快なシーケンスだった。

|

また,「競演のレヴュー」では劇中,最も不憫な(少なくとも観客にそのように評価されかねない)役を割り当てられた露崎まひるが,「舞台で生きていく」ことを覚悟したうえで,主人公として推進力を得た愛城華恋に恐怖する神楽ひかりを奮起させる。

もちろん,このシーンには,純粋に夢を追う少女たちのビルドゥングスロマンとして十分な訴求力がある。それと同時に,彼女たちは自らを舞台少女であること,つまりアニメーションの一部である自覚,不可避の“死”,過酷な役の存在を承知したうえで,一人の人間であることを際限なく作品に反映させており,まさにタイトルどおりの“歌劇”で観客の情緒へ飛び込んでいく。この点が圧巻というほかない。

本作は舞台少女にとって,ただ誰かに描かれ,そして誰かに費やされるだけでは決してなく,物語において当然である,魂を勝ち得た存在としての,明確な独立宣言になっている。

|

そして何より,彼女たちがまさに舞台少女としてのメタ的な自覚を取り戻すことで,最も救われるのは,ほかならぬ観客(筆者を含む)だった。

4Gamer読者であれば,きっと無数の物語,無数の虚構世界,無数のディスプレイ上で生きる人々と出会い,そして別れてきた経験を持っているだろう。それは,創作に対しての理解を持たない人からすれば,不毛であり,変態的であり,落伍者のようにさえ映るかもしれない。「現実がうまくいかないから,仕方なく“それら”で妥協しているのだろう」と(まったく余計なお世話だ)。

|

ところが,自分たちの死を悟り,それでも誇り高く死を拒絶し,舞台に生きる喜びを全身で表現し,やがてビジネス的な都合さえも裏切るかのような舞台少女たち。「レヴュースタァライト」における彼女たちが,自分らしく生きる卒業後の「未来」を前にした時,私たちが何度も出会い,そして別れていった愛おしい人々への想い,そして彼ら彼女らの存在が決して“作り物”ではなかったと知るだろう。

|

今後,虚構と現実の境界はますます薄れ,そして無用のものとなっていくはずだ。私たちはすでにインターネット上で肉体なき人格を得ており,今や物語は現実の出来事さえも凌駕して人々の生活と密接に結びついている。そのような未来において,誰よりも何よりも「演じること」を肯定し,アニメーションとして表現した劇場版スタァライトは不朽の名作として語り継がれていくと思う。

|

(C)Project Revue Starlight

- 関連タイトル:

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

- 関連タイトル:

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

- この記事のURL:

キーワード

- iPhone/iPad:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

- アニメ/コミック

- ブシロード

- 日本

- Android:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-

- OTHERS

- ライター:Jini

- 紹介記事

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.