ニュース

Intel,新型Atomこと「Bay Trail-T」で実現された高速化の仕組みを明らかに。タブレットの発熱を細かく制御する「DPTF」も初公開

|

説明会が始まる前には,「Atom Z3000でタブレット市場も頑張ります!」というだけの話かなと思っていたのだが,さにあらず。同社モバイル&コミュニケーション事業部のエンジニアである平井友和氏により,Atom Z3000シリーズと,そのベースであるCPUマイクロアーキテクチャ「Silvermont」(シルバーモント,開発コードネーム)に関する技術的な詳細や,搭載製品の発熱制御に使われる「Intel Dynamic Platform&Thermal Fra

なお,Atom Z3000シリーズとSilvermontマイクロアーキテクチャについては,以下の記事でも詳しく解説しているので,そちらも参照してほしい。

Silvermontマイクロアーキテクチャを実現する鍵は

「22nm SoCプロセス技術」にあり

|

Atom Z3000シリーズが発表されたときの記事にもあるので,詳しくはそちらを参照してほしいが,ここでもかいつまんで説明しておこう。

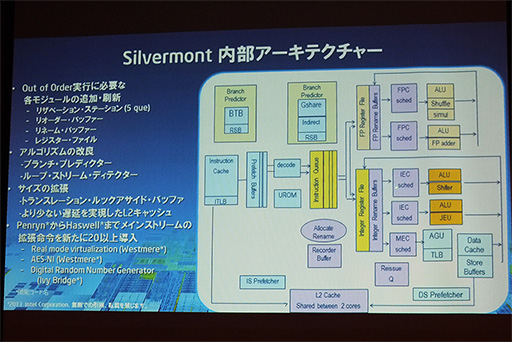

従来のAtomプロセッサは,低消費電力の実現が至上命題だったため,プログラムを構成する命令を,順番どおりに実行するという「インオーダー実行」という仕組みを採用して,シンプルな構造のCPUコアを実現していた。これによって消費電力は低くできた半面,命令の実行効率には問題があり,高い処理性能を発揮しにくかった。

それに対してSilvermontマイクロアーキテクチャでは,CPUが命令の実行順を適宜入れ替えて処理する「アウトオブオーダー実行」という仕組みを取り入れることで,CPUコアの処理能力を向上させた。

アウトオブオーダー実行を実現しようとすると,CPUコアの仕組みが複雑化するので,その分の消費電力も増えてしまう。PC用のCPUならまだしも,タブレットやスマートフォンをターゲットにしたAtomではやっかいな問題だ。

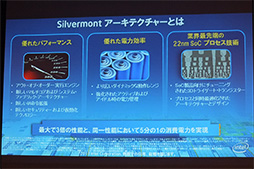

低消費電力を維持したまま,アウトオブオーダー実行を導入して性能向上を実現する「影の立て役者」となったのが,22nm SoCプロセス技術であると平井氏は述べた。これは,第3世代Coreプロセッサこと「Ivy Bridge」で導入された22nmプロセスを「SoC製品向けにチューニングした」ものであり,これにより「複雑なスケジューラを実装しても,大幅に電力が増えることはなくなった」(平井氏)ことで,Silvermontマイクロアーキテクチャが実現されたというわけだ。

|

そのほかにも,CPUコアの内部バスが拡張されたことや,今までのAtomではサポートされなかった20以上の拡張命令を導入したことなどにより,Atom Z3000シリーズはAtom Z2000シリーズと比べて,「約3倍の性能,同一性能なら消費電力は5分の1」を実現し得たと,平井氏は主張している。

さらに平井氏は,3要素の残る1つである「優れた電力効率」についても触れている。氏によると,Silvermontマイクロアーキテクチャでは「C6ステート※1から2.4GHzまで,20段階の細かな電力制御を行うことによって,高性能と(長い)バッテリーライフを実現している」とのことだ。

※1 コアクロック,クロック生成回路「PLL」,L1/L2キャッシュをオフにした低消費電力の動作モードのこと。

Bay Trailの改良点はCPUコアだけにあらず

さて,ここまではSilvermontマイクロアーキテクチャの改良点であるが,Atom Z3000シリーズではCPUコアそのもの以外にも,さまざまな改良点があることを平井氏は説明した。

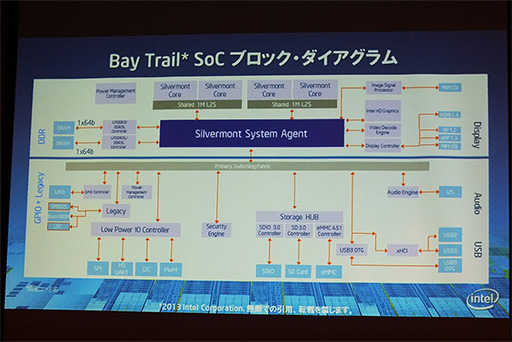

改良点の中でも重要なものが,CPUコアとメモリコントローラや統合型グラフィックス機能(以下,統合型GPU)を結ぶ,内部バスの変更だ。従来のAtomでは,CPUコア同士やメモリコントローラとの接続に,「フロントサイドバス」(FSB)と呼ばれる内部バスを使っていた。古くからのPCユーザーなら聞き覚えがあるだろう,「Pentium II」時代に導入された,CPUコアとチップセット(当時の呼び方ではNorth Bridge)を結ぶバスのことだ。

Bay Trailではこの内部バスが,「Silvermont System Agent」と呼ばれる「非同期の内部バス」(平井氏)に変更された。Atom Z3700シリーズの場合,2基のCPUコアと容量1MBのL2キャッシュをセットにしたモジュールを2基分(4 CPUコア)と,メモリコントローラおよび統合型GPUが,Silvermont System Agentに接続される構造だ。

ちなみに,下位モデルの「Atom Z3600」シリーズでは,CPUモジュールが1基(2 CPUコア)だけに減らされている。一方,サーバー向けの「Atom C2000」では4基(8 CPUコア)のCPUモジュールを搭載するといった具合で,同じマイクロアーキテクチャでも,対象とする製品分野に合わせて柔軟な構成を選択できるのが,Silvermontマイクロアーキテクチャの重要な特徴といえよう。

|

Bay Trailのブロック図では下半分にあたるチップセット側にも,性能向上につながるさまざまな改良が加えられている。とくに「Storage HUB」と書かれているストレージコントローラ機能の強化は,Bay Trail採用タブレットの性能向上に寄与するものだ。また,USB 3.0に対応したことも,PCや周辺機器との接続を考えれば,重要な強化点といえるだろう。

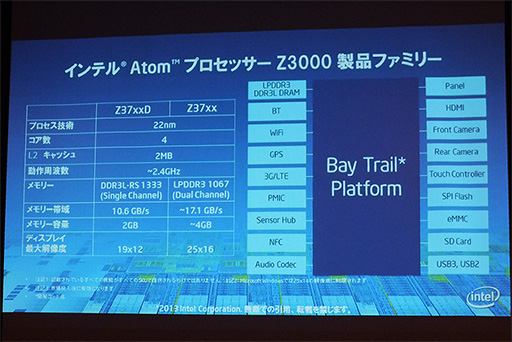

ところで,現在国内で販売,あるいは発表されている製品に採用されたAtom Z3700シリーズには,Lenovoのタブレット端末「Miix 2 8」が採用する「Atom Z3740」と,Dellの「Venue 8 Pro」が採用する「Atom Z3740D」の2種類がある。この「D」ありとなしの違いは,対応するメモリ関連と,統合型GPUの最大表示解像度にある。

DのないAtom Z3740は,デュアルチャネルのLPDDR3-1067※2に対応し,最大メモリ容量は4GBとなる。一方Atom Z3740Dは,シングルチャネルのDDR3L-RS-1333※3に対応しており,最大メモリ容量は2GBどまりだ。スペック的にはAtom Z3740のほうが優れているわけだが,これを搭載したタブレット製品は,いずれもメインメモリ容量が2GBしかない。せっかくのスペック差が性能に表れているかというと微妙なところであり,ちょっともったいない気はする。

※2 LPDDR3:Low Power DDR3の略。LPDDR2をベースに,データ転送速度を引き上げたメモリ規格

※3 DDR3L-RS:Double Data Rate 3 Low voltage Reduced Standbyの略。1.35Vで駆動するDDR3Lをベースに,さらに消費電力を低減したメモリ規格

|

CPU性能を引き出しつつ放熱を押さえる

Intel Dynamic Playform&Thermal Framework

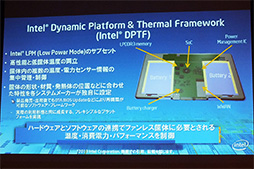

さて,平井氏による説明の中でも,とくに興味深かった話題が,冒頭でも触れたIntel Dynamic Playform&Thermal Framework(以下,DPTF)に関する解説だ。実のところ,DPTF自体はAtom Z2000シリーズから利用されてはいたものの,報道関係者向けに説明したことはなかったという。

|

|

熱設計の要素と聞けば,真っ先に思い浮かぶのがSoCだろう。だが,当然それだけではない。液晶パネルはバックライトが熱を発するし,バッテリーや電源回路のコンデンサ,内蔵する無線通信モジュールなども,動作状況次第ではかなりの熱を発するデバイスだ。しかもタブレット端末は,これらが薄い筐体に密集している。だから,これらのコンポーネントが発熱してその熱が筐体内に溜まってしまうことで,SoCが動作クロックを上げて動こうとしても,それ以上温度を上げる余裕がなくて高速動作できない,ということもありえるわけだ。

そのうえ,筐体の材質によっても放熱の傾向は変わってくるので,ノートPC開発で経験を積んだエンジニアであっても,タブレット端末の設計には別の困難があると,平井氏は説明した。

|

|

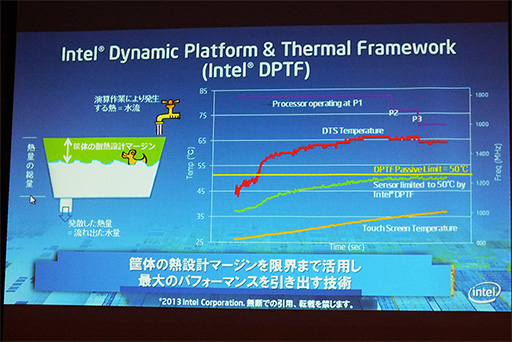

DPTFによるデバイスの制御は,なかなか面白い。まず,DPTFのしきい値を50℃に設定しておくとしよう。タブレット端末が使われて,端末全体の温度がしきい値に近づいてくると,SoCの動作クロックを落として,SoCによる発熱を減らす。これくらいならノートPCでもやっていることだが,DPTFでは他のデバイスも制御される。

DPTF対応タブレット端末であれば,充電によって電源ICが発熱し,全体の熱量が上がっているのを検知すると,SoCの動作クロックを落としたり,液晶パネルのバックライト輝度を落としたりすることで,しきい値を超えないように制御できる。あるいは,SoCの処理速度(=発熱)を優先して,充電速度を落とすといった制御も可能だという。

しきい値を超えない範囲で,各デバイスの動作状況を細かく制御することで,処理性能を高めたり,充電時間を短くしたりといった具合に,「筐体の熱設計マージンを最大に引き出す立役者」がDPTFの役割であると,平井氏はまとめた。

DPTFに対応したタブレット端末を設計する際には,Intelのエンジニアが端末の設計図や回路図をチェックし,「処理性能を重視するのか,バッテリー駆動時間を重視するのか」といった端末のコンセプトを確認したうえで,温度センサーの位置から最適なパラメータを,メーカー側に伝えるといった開発支援が行われるとのことだ。

ただし,これを実現するには,どんな設計でもいいとか,どのデバイスメーカーの部品でもいいというわけではなく,基本的にはIntelがリファレンスとした仕様に準拠した設計に合わせる必要があるとのことだ。

また,例に挙げられたのはWindowsでの事例であったが,Androidタブレット端末向けにも同様の仕組みが提供されているとのことだった。

最後に1つ,ゲームにも関わるかもしれない話をしておこう。DPTFによる制御は,「どんなアプリケーションが動いているか」によって変えることもできるという。そのため,Atom Z3000シリーズを採用したタブレットでよく利用される人気のアプリケーションに合わせて,後から調整をすることも可能だそうだ。実際にユーザーの要望に応じて,タブレット端末の挙動を後から調整したという事例は,Atom Z2000世代の製品でもあったと聞いているので,あながちあり得ないことではない。

平井氏は,「Twitterで“特定のアプリ”についてつぶやくと,何か変わるかもしれません」と述べて笑いを誘っていたが,Atom Z3000シリーズ搭載タブレットで,「艦隊これくしょん」のような比較的処理負荷の高いゲームをプレイしていて,「もうちょっと処理性能を優先してくれないものか……」と思った提督達は,その旨をツイートしておくと,もしかしたらそれに合わせた調整が入る,なんてこともあるかもしれない。

- 関連タイトル:

Atom

Atom

- この記事のURL:

(C)Intel Corporation