イベント

あらためて確認する「DisplayHDR」と「DSC」。「DisplayPortのいま」には要注意のポイント多し!?

|

そもそもの話として,「伝送可能な映像フォーマット」をHDMIとDisplayPortで比較すると,高解像度および高色深度の面でDisplayPortのほうが優れていた。

たとえばRGB 888の24bitカラーにおける4K解像度60Hzだと,HDMIは2013年発表のHDMI 2.0で18Gbps伝送に対応するのを待つ必要があったわけだが,DisplayPortなら2009年のバージョン1.2で17.28Gbps伝送モードがあり,これで対応できていたといった具合だ。

ただ,ここに来て逆転現象が起き始めている。

1月19日掲載の記事でお伝えしたとおり,2019年に本格運用の始まるHDMI 2.1では48Gbps伝送に対応し,後述する「DSC」圧縮技術を組み合わせると8K解像度の120Hz伝送に対応できる。

それに対してDisplayPortはというと,現行の最新版となるDisplayPort 1.4でも25.92Gbps伝送に留まる。よって,DSCを組み合わせても8K解像度で60Hzまでのサポートしか行えない。付け加えると,51.84Gbpsまでサポートすると見られる次世代DisplayPort(1.5?)は2018年1月に行われたCES 2018の時点で「向こう18か月以内に正式発表」ということになっていたのだが,CES 2019では予告すらなかった。

なら,CES 2019のDisplayPortブースには何があったかというと,答えは簡単で,既存のDisplayPort関連技術展示がメインだ。おそらくは「いまある最新のDisplayPort関連技術をより深く広く知ってもらう」狙いだったのだろう。

ブース内で最も面積を割いて展示されていたのは,2017年12月にVESAが策定したHDR映像規格「DisplayHDR」関連だった。

DisplayHDRは,HDR映像を表示できるPC用ディスプレイおよびテレビ(以下,総称するときは「ディスプレイデバイス」と表記)の「表示性能規格」に相当するものになる。「DisplayHDR規格は,ディスプレイデバイスのHDR映像品質グレードを規定するもの」と理解してもいいだろう。

DisplayHDR規格のラインナップとしては現在のところ,

- ハイクラスの「DisplayHDR 1000」(以下,HDR 1000)

- ミドルクラスの「DisplayHDR 600」(以下,HDR 600)

- エントリーミドルクラスの「DisplayHDR 500」(以下,HDR 500)

- HDR 500をベースとした「DisplayHDR 500 True Black」(以下,HDR 500 TB)

- エントリークラスの「DisplayHDR 400」(以下,HDR 400)

- HDR 400をベースとした「DisplayHDR 400 True Black」(以下,HDR 400 TB)

が存在する。基本的には数字の大きいほうが上位グレードとなるが,ならHDR 500 TBとHDR 400 TBは何かというと,それぞれ,HDR 500もしくはHDR 400に対して,より締まった黒を表現できる追加規格という位置づけだ。2019年1月に追加となったばかりの両者は主に有機ELパネル搭載ディスプレイデバイスがターゲットとなっている。

|

米CTA(Consumer Technology Association)が2015年に規格化し,2019年時点で主流のHDR規格となっている「HDR10」では,1万nitの輝度までを表現できることになっているが,実のところ,業務用ディスプレイや数百万円クラスの超ハイエンドテレビ製品でも最大輝度は4000nit程度が上限だ。一般的な民生向けテレビ製品になると液晶パネル搭載モデルで1500nit前後,有機ELパネル搭載モデルで1000nit前後といったところなので,DisplayHDR規格も,バージョン1.0となる現状ではHDR 1000までに留まっているというわけである。

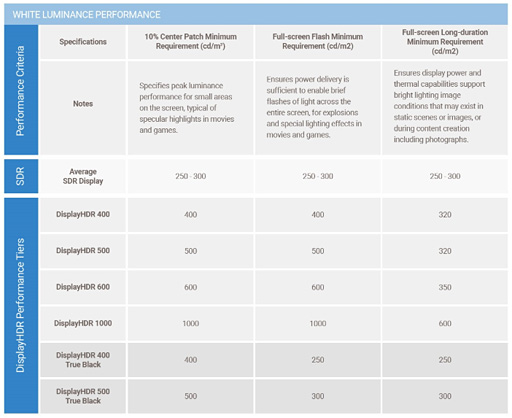

さて,DisplayHDR 1.0で規定されるHDR 1000とHDR 600,HDR 500,HDR 400の「1000」「600」「500」「400」という数字は,ディスプレイデバイスがHDR映像を表示するときの最大輝度(nit)値を表している。あくまでも「最大輝度性能」であり,常時その輝度で光るわけではない点に留意したい。

そもそも一般的なPC用ディスプレイだと輝度は200〜300nit程度,一般的なテレビだと400nit前後なので,1000nitや600nitというのは相当に明るかったりする。

長期的かつ継続的に光らせるときの要求最低輝度は以下のとおりだ。

- HDR 1000:600nit

- HDR 600:350nit

- HDR 500:320nit

- HDR 400:320nit

これらは「ディスプレイ装置の性能として,この輝度を維持できるくらいにしてください」という意味になる。

|

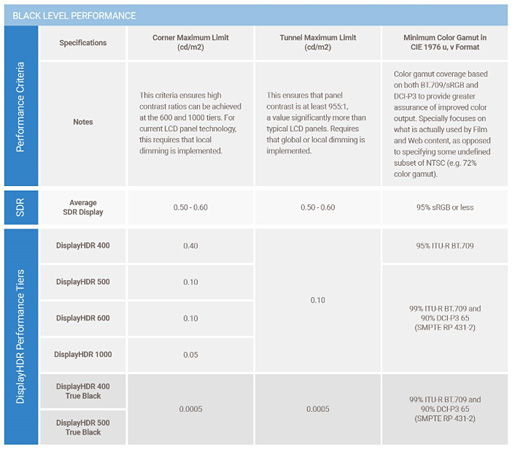

DisplayHDR 1.0では黒レベルも細かく規定してあるのも興味深い。DisplayHDRではディスプレイの四隅における最低輝度値を次のとおり定めている。

- HDR 1000:0.05nit

- HDR 600:0.1nit

- HDR 500:0.1nit

- HDR 400:0.4nit

さらに「全白対全黒の」のコントラスト比を955:1以上で保証し,そのとき黒の最低輝度値を0.1nit以下にしなければならない。付け加えると,HDR 500 TBとHDR 400 TBでは「True Black」(真の黒)を謳うだけあって,黒の最低輝度値は0.0005nit以下が要件だ,自発光の有機ELパネルであれば満たせるのだろう。

|

このスペック規定からして,エントリークラスのHDR 400であればエッジ型バックライトでもなんとかなりそうだが,HDR 1000にもなると,直下型バックライトシステム,そして,映像の明暗に合わせてバックライトの明暗分布を局所的に制御するエリア駆動は必須となりそうだ。中間のHDR 600とHDR 500では画面端付近における最低輝度の規定がHDR 400よりは厳しいものの,HDR 1000よりは緩いので,エッジ型バックライトシステムでも,帯状のエリア駆動ができれば要件をギリギリパスできそうではある。

いずれにせよ,DisplayHDR各規格への対応は,ディスプレイのHDR表示性能を端的に分かりやすく指し示すものになっている。

|

上で示した「DisplayHDR 1.0の規格概要より,黒レベルに関する項目」の表で右端を見てもらうと分かるのだが,DisplayHDR 1.0では色に関しても規定があり,HDR 500以上ではsRGB色空間カバー率99%かつDCI-P3色空間カバー率90%以上,HDR 400ではsRGB色空間カバー率99%が要件となっている。

意外なことに,BT.2020色空間についての言及はない。

|

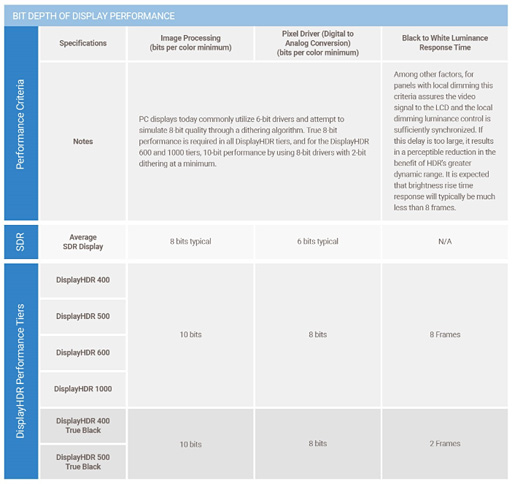

もう1つ,映像パネルそのものの潜在性能についても規定があるというのも,DisplayHDR 1.0のユニークなところと言える。映像処理は最低で10bit,映像パネルの画素駆動は最低でも8bitで行わねばならない。

知らない人も多いと思われるが,現行のディスプレイデバイスにおける映像パネル自体はネイティブ8bit駆動のものが圧倒的に多いため,規定のほうを「最低8bit」と緩いままにしているわけだが,いずれにせよ規定は存在する。

さらに,DisplayHDR 1.0では黒から白への輝度レスポンスを8フレーム以内で行うことも規定している。これはμ秒(マイクロ秒)で応答できる有機ELパネル搭載機やLEDバックライトシステムを採用した液晶パネル搭載機ではなんの苦労もなく実現可能だが,水銀ランプを採用したプロジェクタなどでは相応に厳しい要件だったりする。VESAは直視型ディスプレイだけをターゲットにしているわけではないので,こうした規定も盛り込んでいるというわけだ。

なお,HDR 500 TBとHDR 400 TBに限り,黒から白への輝度レスポンスは2フレーム以内という厳しい規定がある。

|

業界のDisplayHDRの対応は非常にスピーディで,2018年はPC向けディスプレイ製品を中心に数多くの対応製品がリリースされた。

CES 2019のDisplayPortブースではそうした製品の実機展示が多くあったわけだが,とくに人気だったのは,Modern Work Environment Lab(以下,MWE LAB)が開発した,独特なデザインの統合型ワーキングスペース「The Emperor Work Environment」(以下,The Emperor)である。

|

|

一見,アーケードゲーム筐体のような雰囲気だが,MWE LABによると,このThe Emperorシリーズは未来型のワーキングスペース(the future of high-end home and office computer work environments)だそうだ。

今回の展示で,頭上から前にぶら下がるオーバーヘッドアームに組み付けられていたのは,HDR 600準拠で49インチ湾曲型,解像度3840×1080ドットのSamsung Display Solutions製ゲーマー向け49インチディスプレイ「C49HG90」で,筐体内の椅子に座って,電動でディスプレイの上下位置を決められる。

|

光ファイバーDisplayPortケーブルの優位性を訴求するためのショウケースとして,わざわざ長尺の10m超級のケーブルを使っていたわけである。

次世代DSC技術の提案も!?

DisplayPortブースでは,本稿の冒頭で後述するとしたDSC(Display Stream Compression)技術に関する展示も大々的に行っていた。

DSCはVESAで規格化された,非可逆(lossy,ロッシー)の映像信号圧縮技術である。

ライセンスフリーということもあり,DisplayPort 1.4とHDMI 2.1の両規格で標準仕様となっている本技術は,DisplayPort 1.4の場合,DisplayPort 1.4で対応可能な25.92Gbpsを超えるレベルの帯域幅が必要になるときに使われる。

身近な映像フォーマットを具体例として挙げるなら,RGB 888の24bitカラーで4K解像度の120fps伝送を行うときには25.82Gbps,RGB 888の24bitカラーで8K解像度の30fps伝送を行うときには24.48Gbpsの帯域幅が必要で,これらであればDisplayPort 1.4の仕様で賄える。しかし,RGB 888の24bitカラーで8K解像度の60fps伝送を行う場合は49.65Gbpsが必要になるため,これをDisplayPort 1.4で行うときにはDSCの活用が必須となる,といった具合だ。

先ほど触れたとおり,DSCは非可逆圧縮なので,圧縮されたデータを復号する過程で,元データの完全再現は行えない。そのため,「視覚上は区別できないレベルで,データに誤差が生じる」ことになる。ネガティブに言い換えるなら,DSCプロセスを経ると,ビデオカメラが撮影したり,GPUが計算したりした「1ピクセル単位の色情報」に誤差が付与されてしまう。

映像のデジタル伝送系で映像が品質劣化すると聞くと少々違和感を覚える人もいると思うが,にも関わらず採用に至ったのはなぜか。簡単に言うと,DisplayPortやHDMIという技術にとって,「互換性の維持」と「さらなる高速伝送」という両命題を解決するためには,もはやDSCに頼らざるを得なくなるところまで来てしまったからである。

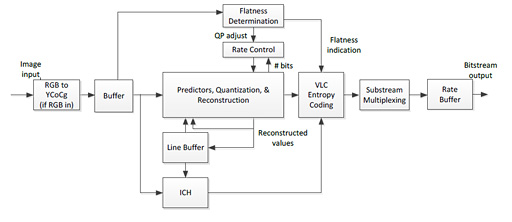

DSC自体はDPCM(Delta Pulse Code Modulation)とICH(Indexed Color History)をベースにした圧縮技術で,リアルタイム性に優れる。概念的には,GPUなどが採用している,ブロックベースのテクスチャ圧縮技術を一次元データ(=ストリームデータ)に適用する技術に近い。

|

いま「リアルタイム性に優れる」と述べたが,DSCで圧縮対象とするのは1ライン(走査線)分であって,直前の1ラインとの差分を取るので,必要なのは過去に伝送されてきたラインをバッファリングすることだけだ。いわゆるMPEG系圧縮のようなフレーム相関圧縮ではなく,ライン相関圧縮に留まるため,遅延は無視できるレベルで,問題ないとされる。

その代わり,圧縮率はフレーム相関圧縮の「数十分の1から数百分の1」と比べれば圧倒的に低く,最大でも3分の1程度に留まる。要するにDSCは,「低遅延重視」かつ「低圧縮率」な非可逆リアルタイム圧縮法なのだ。

ちなみに圧縮率を3分の1とすると,1ピクセルあたりRGB 888の24bitカラーをわずか8bit(8bpp,8 bits per pixel)で表現できることになる。

まとめると,限られたDisplayPort 1.4やHDMI 2.1の伝送帯域幅を活用して,より情報量の多い映像フォーマットを伝送するには,DSCはおあつらえ向きの圧縮法なのである。

CES 2019のDisplayPortブースでは,このDSC圧縮に関するデモを2つ見ることができた。

1つは,DSC圧縮したデータストリームを伝送する過程でノイズなどが混入したり,あるいは電気的損失でデータが化けたりした場合の対策についてで,この展示を行っていたのはDSCのIPコア,その名も「VESA DSC IP Core」を業界最速で提供した企業,Hardentである。

DisplayPort 1.4では,DSC圧縮されたデータにエラーが混入した場合には,復元メカニズム「Forward Error Correction」(FEC)を利用するよう規定しているが,Hardentは,このエラー耐性がどれほどのものか可視化できるデモを披露していた。

同社の担当者によると,エラー訂正符号化技術では定番の「リードソロモン符号」をVESA DSC IP Coreでは利用しているとのこと。DisplayPort伝送系の物理層では,8bitのデータを10bitのデータに変換して転送する「8b/10b」法を用いているが,Hardentのリードソロモン符号は,この10bit化したデータに対して適用しているそうだ。

|

FEC機能を無効化したうえで映像を伝送すると,少量のエラー混入でも画面の広範囲にランダムな模様が表れ,ひどい表示になってしまうが,FEC機能を有効化すると,あら不思議,何ごともなかったように正常な映像表示となる。

|

| FECを無効化してエラーが混入したまま映像表示を行うとこんな映像になる |

|

| FECを有効化するとエラーが訂正されて正しい映像表示が行えるようになった |

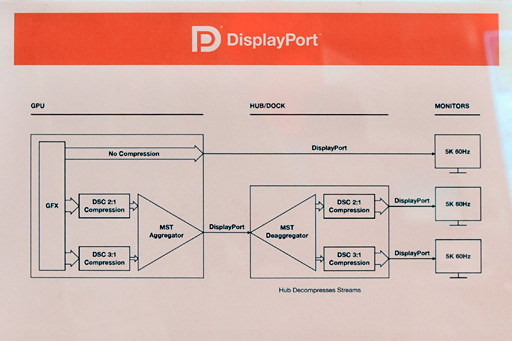

もう1つのデモは,「DSCを使ったマルチ画面出力」に関するものだ。

とはいえ,ちょっと複雑なデモだったので,この展示を一般来場者が見て「わーすごい」と思ったかどうかはけっこう怪しい。何とも理解難度の高いデモだったからである。

デモではまず,RGB 888の24bitカラー,解像度5K(5120×2880ドット),60fpsで1台のホストPCから3画面出力を行う。

ディスプレイのうち1台は,ホストPCのDisplayPort端子と直結して,無圧縮ロスレスで24bitカラーの5K解像度を60fpsで出力。あとの2台に対しては,DisplayPortのMST(Multi Stream Transport,1つのDisplayPort出力で独立した複数のビデオ信号を伝送する技術)を使い,ホストPC側のDisplayPort出力端子1系統から2台にデイジーチェーン接続して,24bitカラーの5K解像度を60fpsで出力しているのだ。

24bitカラーの5K解像度を60fpsで表示するには1画面分で22.18Gbpsの帯域幅を必要とするため,最大伝送帯域幅が25.92GbpsのDisplayPort 1.4では2画面分のMST伝送は行えない。そこでDSCの出番である。

|

デモでは,DSCの対象となる2台のディスプレイに対し,片方は2分の1圧縮モードで,もう1画面分は3分の1圧縮モードで圧縮し,これをアクティブタイプかつDSC対応のDisplayPort分配器を介して出力していた。

なお,5KディスプレイがDisplayPortのデイジーチェーン接続に対応していれば,分配器を使わない数珠つなぎ接続でも同様なことは行えたはずではある。

|

このデモで見えてくるのは「表向きのメリット」と「注意したいポイント」の2点だ。

「表向きのメリット」は「DisplayPortは1つのDisplayPort端子から超高解像度の映像を複数画面出力(=伝送)できます」というところ。これは,たくさんの接続端子を設けられないノートPCなどにおいて,単一のDisplayPort端子からマルチ画面出力を行いたいときに便利だと言える。

「注意したいポイント」は,接続先のディスプレイが高解像度の場合だと,ユーザーの知らないうちに画質が劣化するDSCが適用されてしまうということだ。DSCの圧縮率は基本方針として「自動設定」だそうなので,画質を重視していて,かつグラフィックスカード側に複数のDisplayPort端子がある場合は,無理にMSTを活用したり,デイジーチェーン接続を行ったりしないほうがいいということになる。

次世代DSC技術の展示も

前述のとおり,次世代DisplayPort規格は規格策定中だが,採用すべき要素技術の検討は進んでいる。

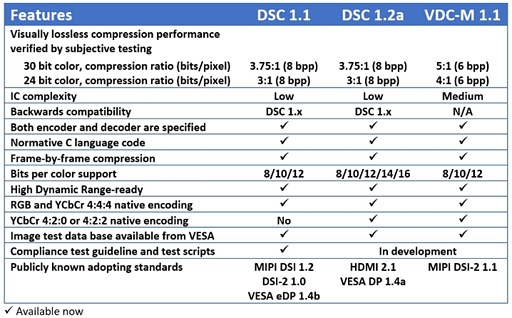

なかでも採用の有力候補となっているのが,次世代DSC技術ともいえる「VDC-M 1.1」だ。

ブースでは,前出のHardentが,このVDC-M 1.1によって圧縮した映像を表示する実動デモを披露していた。

|

|

「モバイルプラットフォーム向け」としているが,別にスマートフォンなどの携帯情報端末のためだけの技術ということではない。むしろ「モバイルプラットフォームにも利用できるほど,データの圧縮率を高めた新圧縮メソッド」という理解のほうが正しい。次世代DisplayPort技術に採用となった暁には,最終的な名称が「DSC 1.x」――1.2aまで規定されているので1.3か?――になる可能性もある。

さてこのVDC-M 1.1,アルゴリズム的にはDSCとよく似たものである。最大の相違点は,圧縮対象を2ライン化してあり,過去のライン履歴も多くバッファリングして処理するように,より複雑化,高度化しているところだ。遅延時間は2ライン分となるはずだが,遅延時間としては依然として無視できるレベルにあるとされており,リアルタイム性はDSCとほぼ同等と考えて構わない。

実現可能な圧縮率は4分の1から5分の1といった具合でDSCより上がっており,1ピクセルあたりRGB 888となる24ビットカラーの場合は,わずか6bitで表現可能になる。

|

VDC-M 1.1では,従来のように「限られた伝送帯域幅で高解像度の映像フォーマットを伝送する」という目的にも使えるが,新たな存在意義として「少ないデータ伝送量でハイフレームレートの映像伝送を実現する」ということも行えるという。

その分かりすい応用事例がVR対応ヘッドマウントディスプレイ(以下,VR HMD)である。

VR HMDでは今後,4K解像度の120fpsや8K解像度の120fps,あるいは10K(10240×5760ドット)の120fpsといった映像パネルを搭載する将来が見え始めている。そのとき,ホストPCあるいはスマートフォンなどの携帯情報端末から,そうした超高解像度の映像をハイフレームレートで伝送するのに,VDC-M 1.1は最適だというのだ。

VDC-M 1.1はDSC同様に非可逆の圧縮技法だが,ハイフレームレートで,かつ,映像がそれほど動かないケースだと,非可逆圧縮ならではの特性が気付かれることはほとんどない。

|

|

現在のところ,VR HMD接続用インタフェースとしてはUSB Type-CとDisplayPort Alternative Modeを組み合わせた「VirtualLink」規格が立ち上がっているが,おそらくこのVDC-M 1.1は,Virtual Link規格の将来においても期待されているはずである。

次世代DisplayPort規格の行方とともに,Virtual Link規格におけるVDC-M 1.1の採用の動向についても注視していく必要があるかもしれない。

地味ながらDisplayPortの将来が見えたCES 2019

DisplayPortブースはいつも地味な展示が多く,今回もご多分に漏れないほど地味であったが,展示の1つ1つはとても面白かった。

DisplayHDR規格は,今後はゲーマーがゲーム用途を前提にディスプレイを購入するときの目安の1つになると思われる。店頭などでは,「HDR 1000とHDR 400の違い」的な比較デモを店頭で見る機会も増えるだろう。DisplayHDRの各規格で何がどう異なるのかというのはDisplayPort陣営にとって重要なテーマとなり続けるはずなので,さまざまなアクションが出てくることに期待したい。

そして,マニアックテーマながらも押さえておきたいのがDSCだ。「DSC適用の有無は視覚上,区別できません」とはいっても,やはり非可逆圧縮というのはどうしても気になるという読者は少なくないだろう。

高価なハイエンドグラフィックカードで大量の電力を消費しつつレンダリングしたピクセルが,DisplayPortから出力された途端に誤差を含むというのは,エンスー視点では納得がいかないはず。DisplayPort 1.4以降でMSTを活用して高解像度,ハイフレームレート,あるいは高階調な映像フォーマットを伝送するときには,十分気を付けたいところである。

- この記事のURL: