連載

ビデオゲームの語り部たち 第13部:豊田信夫氏が駆け抜けた“ワイルドな時代”の北米ゲーム機戦争

|

ビデオゲームの開発秘話や,それに伴う歴史的な出来事を詳しく綴った日本独自の著作物は少ないと感じている。

筆者は1993年にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)に入社してゲーム業界へと足を踏み入れたのだが,その前に大下英治氏の著作「セガ・ゲームの王国」を読めたのは幸運だった。セガの成り立ちや歴史,仕事の方向性,求められている人物像などを把握できたのだ。

そんな筆者からすると,このところ出版されるビデオゲーム関連の書籍には,学術的な見地からのものが増えたように感じる。もちろんそれ自体には何の問題もないのだが,それよりも先に,ゲームの本質である娯楽性,娯楽としてのゲームを先に論じ,後世に残すべきではないかと思っているのだ。

今回の「ビデオゲームの語り部たち」は,2014年にアメリカで出版され,2017年に邦訳版が発売となった「セガvs.任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争」(ブレイク・J・ハリス著,仲 達志訳/早川書房)を読み,同じ時代に同じ組織のなかで生きた筆者も知り得なかった多くの事実に触れ,感銘を受けたことが発端となっている。

|

|

この書籍は,セガの米国法人であるセガ・オブ・アメリカ(以下,SoA)が,1990年代に任天堂やソニーと繰り広げた激しい競争の様子を伝えるものだ。

筆者はまさにこの時代,日本のセガ本社で宣伝活動などに携わっていたため,SoAが展開した数々のプロモーションやキャンペーンの情報にも自然と触れていた。日本のそれと比較すると,型破りで斬新なマーケティング活動だったと思う。

もちろん,セガにいた筆者でも,当時のSoAにおけるすべてを把握していたわけではない。混沌として,何かが始まる地殻変動のようなうねりを感じたあの時代は何だったのか,セガ関係者として解き明かしてみたいと感じたのだ。

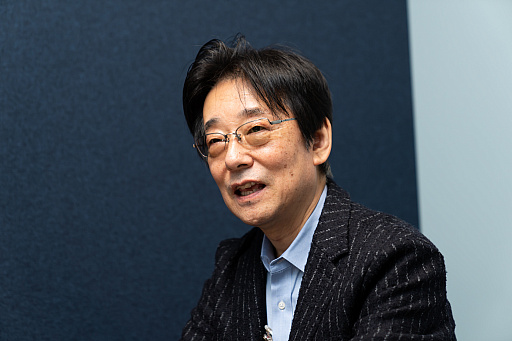

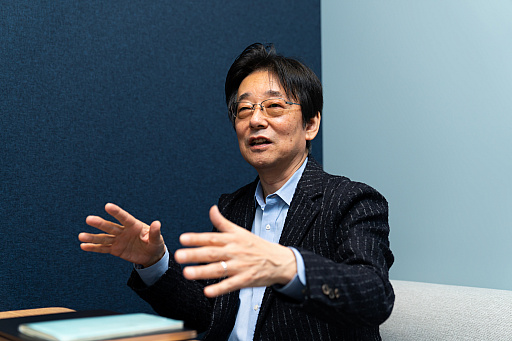

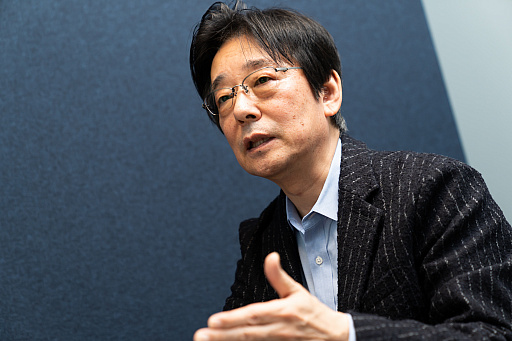

そこで,この書籍に登場するSoA関係者に直接話を聞こうと思い立った。当然ながら多くはアメリカ在住のはずだが,極めて重要な人物が日本にいる。かつてSoAの副社長を務め,現在はUnity Technologies Japanのカントリーマネージャーである豊田信夫(とよだしのぶ)氏だ。

|

ハリウッドが恐れた任天堂

「僕がワーナーブラザースに出向いて,『ルーニー・テューンズ』のゲーム向けライセンスをくださいとお願いしたら,彼らは『任天堂が怖いから嫌だ』って言うんですよ」

豊田氏はそう言って,回想を始めた。Nintendo Entertainment System(北米版のファミリーコンピュータ)が北米のゲーム市場を席巻していた時代のエピソードだ。

「あの頃の任天堂は,絶対的な力を持っていたんです。ハリウッドの映画会社で最大手のワーナーですら任天堂を怖がっていたわけですが,SoAはそんな状況を切り崩していったんです」

SoAは1989年に,北米版のメガドライブである「SEGA GENESIS」(以下,ジェネシス)を発売し,1991年に登場した北米版のスーパーファミコン「Super Nintendo Entertainment System」(以下,SNES)と互角以上の戦いを繰り広げた。

「任天堂と四つに組んだというか,取っ組み合いの大げんかをしたわけですよ。あの頃に比べると,今のビデオゲーム業界はなんて行儀が良くなったんだろうと思います」

|

「取っ組み合いの大げんか」の詳細は後述するとして,先に豊田氏がセガに入った経緯を紹介したい。

セガ入社前の豊田氏は,三菱商事の社員として,原子力発電所の設備機械や宇宙航空向け機器,軍事用ヘリコプターなどの取引に関わっていたという。ある合弁事業のためにアメリカへ派遣されているとき,三菱商事の大きな組織改編があり,日本への帰任指示を受けたが,アメリカで仕事を続ける意志が強かった豊田氏は転職を決意。「絶対に帰ってくるから」と家族をアメリカに残してひとまず単身帰国し,ヘッドハンターに履歴書を送るなどして転職活動を進めた。

|

それまでの豊田氏はゲームをプレイすることがなく,セガという会社自体も知らなかったが,「アメリカに残れる可能性があるなら」ということで,話を進めることにしたという。

セガの面接は豊田氏が帰国した直後に,東京港区にある会員制クラブ「アークヒルズ・クラブ」で行われた。

「行ってみたら,中山(隼雄)社長と中村(俊一)専務(当時)がいました。中山さんが開口一番『今日は30分しか時間がないから』と言いつつ,そこから20分も1人でとうとうと話したんですよ。今度ローンチする16bitのゲームマシンがいかに素晴らしいか,といったことを。いきなり『16bit』ですよ(笑)。当時の私にはなんのことやらです。全然訳が分からない」

社長から訳の分からない話を延々とされたら萎縮してしまいそうなものだが,豊田氏は負けていなかった。

「中山さんが20分使っちゃったから,残りの10分で私も言うことは言わなきゃと思って,『アメリカでビジネスの立ち上げをしたい,やっぱりアメリカは面白いし,社長になりたい』と言ったら合格したんですよ。

後で中山さんたちに聞いたら『面白い奴が来た』ということだったようです。中山さんの20分と,私の10分のスピーチで入社が決まったというわけです」

豊田氏は三菱商事を退社した翌日にセガへ入社し,ゲームセンターなどでの研修を1か月間受けた後,SoAへ赴任した。

前述した通り,その時代のコンシューマゲーム機は,強大な力を持つ任天堂との厳しい戦いを強いられたわけだが,アメリカのゲーム業界自体は,世間一般からの逆風からようやく抜け出そうとしている時期だった。

「アメリカではゲームメーカーのAtariが生まれてからビデオゲームが産業として栄えましたが,実際のところ,ビデオゲームは『Fad』と言われていたんですよ。はやりものという意味ですね。

業界関係者も,ゲーム産業が長く続くなんて思っていなかったでしょう。一時的な病だ,くらいのことを言われていましたから。Atariの『E.T.』の話もご存じでしょう」

Atariが1982年にリリースした「E.T.」は,その完成度の低さや過剰生産から膨大な不良在庫が発生した。北米のゲーム市場を一時的に衰退させる「アタリショック」を引き起こした原因の1つだとされている。

余談になるが,この不良在庫が埋め立て地に廃棄されたという噂の真相を追ったドキュメンタリー映像「ATARI GAME OVER」の日本版には,筆者も関わっている(関連記事)。

一時的な流行として消えてしまうかと思われたビデオゲームを復活させたのは,任天堂だった。それについては豊田氏も賞賛を惜しまない。

「任天堂はAtariの失敗を糧に,ビデオゲームに独自の審査基準と品質管理方法を導入して成功を収め,ビデオゲーム産業を再興させたんです。これは素晴らしいことですよ」

豊田氏が語ったように,任天堂による品質管理は,いわゆる「クソゲー」を排除することに大きく貢献した。これによってビデオゲーム市場の価値が見直されたわけだが,当然ながら魅力ある市場にはさまざまな企業が参入し,競争が激化する。任天堂とセガの争いは,そういった流れの中で行われたのだ。

ポーカーのように腹を探り合うEAとの交渉

筆者は,任天堂がビデオゲームで大成功した要因の多くを,アメリカでの事業展開が占めていると考えている。

任天堂本社の開発力や品質管理,営業努力があったことはもちろんだが,Nintendo of America(以下:NoA)の代表取締役だった荒川 實氏の力に依るところが大きいと感じるのだ。

荒川氏がNoAに着任したとき,倉庫にはアーケード筐体の在庫が山積みになっていたという。廃棄する選択もあったと思うが,荒川氏は義父である山内 溥社長(当時)と交渉し,ROMを書き換えて新しいタイトルとしてリリースするという策を取った。その結果「ドンキーコング」や「マリオブラザーズ」(これらの開発には宮本 茂氏や横井軍平氏らが関わっている)といったタイトルが生まれ,任天堂は北米という大きな市場に橋頭堡(きょうとうほ)を築いたのだ。

また,サードパーティタイトルの品質管理を徹底して行ったほか,流通面でも倉庫での在庫の一元管理や,出荷対応の迅速化などを図った。そして顧客へのサービスとブランディングを兼ねた「NINTENDO POWER」誌の発行など,日本でも行われなかった施策を打ち出した荒川氏の功績は大きく,その手腕は評価されるべきだろう。

さて,そんな任天堂に戦いを挑むにあたって,SoAはどんな戦略を立てたのだろうか。豊田氏はこう語った。

「社内では,『任天堂の顧客が低学年の子供中心なら,セガはそれより少し上の年齢層を取りに行かなきゃいけない』と話していました。そのために何をやればいいか? となったとき,まず出てきたのがスポーツジャンルで,EA(Electronic Arts)との交渉の結果,『一緒に任天堂と戦おう!』という話がまとまったんです」

そうして,人気アメリカンフットボール選手の名を冠した「ジョー・モンタナ・フットボール」がジェネシス独占タイトルとしてリリースされたが,この交渉過程では,セガとEAによるシビアな駆け引きが繰り広げられていた。ゲームマニアの間では比較的有名な話かもしれないが,触れておこう。

|

豊田氏はその場面を良く覚えているという。

「EA創設者のトリップ・ホーキンスさんとテーブルを挟んで,ジェネシス向けの年間販売タイトル数を協議していたら,トリップさんが『俺たちは自由にやるからね』って言い始めたんです。自分達だけでそのジェネシスを解析して,動作するソフトを開発できるようになったと」

ジェネシスに限らず,コンシューマゲーム機にはソフトの認証機能があって,ハードウェアメーカーの許諾を受けたものしか動かないようになっている。しかしこのときEAはジェネシスの権利保有者,つまりセガからの情報によらず,自分達だけでその機能を解析したと明かしたのだ。この手法を法的には「クリーンルーム設計」と言い,独自に得た技術として自由に使えるという解釈になるのだという。

だが,EAが本当に「自由にやる」つもりだったのであれば,わざわざセガに伝える必要はないと思われる。交渉を有利に進めるための材料として出してきたのではないだろうか。

これを聞いた豊田氏らセガ側も負けていなかった。

「まぁ,ポーカーゲームをやっているようなものなんです。こちらもトリップさんに『本当に大丈夫なの? もしクリーンルーム設計の規定に反しているところが見つかれば訴訟だよ?』ってブラフをかけるわけです。実際にはこちらのカード,つまり違反の確証なんてないんですけどね……(笑)。腹の探り合いですよ。

そうしたらトリップさんも譲歩してきて,サードパーティのリリースは通常年間4本までとなっていたところ,EAは特例として16本までという契約を結んだんです」

何ともしびれる話である。

「当時はそういうワイルドな時代だったんですよ。今はみんな会社が大きくなりすぎたからか,お行儀が良くなって,公正取引委員会だとかに訴える時代になりましたね」

社会問題に発展した「Night Trap」騒動

任天堂によって復活した北米のゲーム市場に,セガをはじめとした多数の企業が参入してきたことは前述の通りだが,技術が進化することで,より刺激性の強いゲームが作られるようになっていった。

その流れがある種の暴力性,残虐性などにつながるまで,そう時間はかからなかった。特にセガの場合は,ターゲットとなる年齢層を任天堂よりも高く設定していたこともあって,その問題により早く直面することになったのである。

豊田氏も,この問題を重く捉えていた。

「アメリカで巻きおこったビデオゲームのバイオレンス(暴力)にまつわる問題は,ビデオゲームにおける歴史的な出来事の1つだと思います」

この問題の原因を探っていくと,セガが1992年10月に北米で発売したSega CD(日本では1991年12月に発売されたメガCDの北米版)に行き着く。

Sega CDはその名前から分かるように,ジェネシス用CD-ROMドライブとでも言うべき周辺機器だ。

豊田氏は,Sega CD発売当時をこう振り返る。

「『メディアがROMカートリッジからCD-ROMになって,一体何が変わるんだ』とSoAで議論をして,『これからは動画と音楽だ』という結論になりました。それが正しいと思っていたんです。当時はソニーの米国法人も動画系のゲームに多大な投資をしていましたから」

このとき,ソニー・コンピュータエンタテインメント(現在のソニー・インタラクティブエンタテインメント)はまだ設立されていない。

「ただ,ソニーさんは投資をしたものの,回収の道がなくて困っていたんです。それで,セガとソニーさん共同で動画系のゲームを4本作り,2本はセガが引き取って発売するという契約を結びました。そのうち1本が,後に大きな議論を呼ぶ『Night Trap』だったんです」

|

詳しく知りたい人はこちらの記事を参照してほしい。

当時としては最先端の技術を取り入れた作品だったが,今となってはB級映画のような印象を受ける。そこは豊田氏も同じようだ。

「『Night Trap』は,今プレイするとおもしろおかしく笑えるような作品です(笑)。着ぐるみみたいなモンスターの侵入者が,シャワーを浴びている女の子に襲いかかってくるんですから。それでも当時は,シルエット演出で見せた殺戮シーンなどが問題視されたんですよ」

この「Night Trap」や「Mortal Kombat」などの暴力表現がきっかけとなって,ゲームに対する世論の反発が強まり,セガや任天堂がアメリカ議会の公聴会に出頭を命じられる事態にまで発展した。

これについて当時のアメリカではある噂が流れた。

「これは本当か嘘か分かりませんが,任天堂が『Night Trap』の刺激が強い部分だけを30秒くらいに編集したビデオテープを200本ほど作って,政府関係者やメディアに,『セガのゲームは公序良俗に反しているので規制せよ』という趣旨で配布したという噂があったんです。

そんな噂がまことしやかに語られるくらいに,当時のセガと任天堂の関係は緊張していたとは言えるでしょう」

そうして開かれた公聴会は,セガと任天堂がそれぞれの主張を戦わせるような構図になった。

「セガからは,任天堂のプロモーションチームからセガに転職したビル・ホワイトが参加して,『ゲームはもはや子供だけのものではなく,映画のように幅広い人達が楽しむものになっています。セガは半年以上前に,自主的にゲームのレーティングシステムを導入しました。そうやって子供たちを守っているのです』という主張をしたんです。

一方任天堂さんは,分かりやすく言うと『任天堂は子供向けのものを中心に作っているから,暴力表現には関りがない,健全だ』という趣旨の発言をしたわけですね。

それを聞いたビルが,机の下から,任天堂のバズーカ砲(SNES用の周辺機器「スーパースコープ」)を取り出して『あれ? これってどこの商品でしたっけ?』とやったんですよ(笑)」

戦いながらゲーム産業を作った

動画を活用したビデオゲームが良くも悪くも話題をさらったことは間違いないが,それも長くは続かなかった。当時の一般的なゲーム開発よりも予算を多く見積もる必要があったことに加え,インタラクティブ性が限られていたこともあって,楽しく遊べるゲームという評価にはつながらなかったようだ。

販売は振るわず,社会問題にもなった「Night Trap」だが,その一方でゲームの業界団体が発足するきっかけを作ったとも言われている。豊田氏によれば,その動きは公聴会の前からあったようだ。

「公聴会の直前,SoAの社長だったトム・カレンスキーが『表現の自由に政府を関与させてはいけない。セガと任天堂は厳しい戦いをしているが,ここは手を組んでやるしかない』と話して,『セガには独自のレーティング審査システムがあるから,これをベースにしたものを作り,ゲーム業界で自主規制をするという論陣を張って,政府を排除しよう』という手紙を荒川さんに送ったんです。カレンスキーと荒川さんは面識もなかったんですが,荒川さんも公聴会直後からすぐその話に乗ってくれました」

そこから生まれたのが,1994年設立のビデオゲーム業界団体であるIDSA(Interactive Digital Software Association)で,同団体は2003年にESA(Entertainment Software Association)と名称を変更し,現在に至っている。

「どこも予算がないから,任天堂さんとセガで,お互いに30万ドルを拠出して作ったんです。その後にメンバーを募って,カプコンさん,KONAMIさん,EAさんなども加盟してくれました。

レーティングシステムは,映画と同じように,知識人や教育関係者など,さまざまな分野の人達を集めて構成されたんです」

業界団体の発足は,あるイベントが誕生するきっかけにもなった。

「業界団体もできたことだし,いい機会だからCESの会場を間借りするのは卒業して,独自に展示会をやろうということなったんです。それがE3の始まりです」

豊田氏の話からも分かるように,1995年にE3が初開催となる前は,電子機器全般の見本市であるCESが北米ゲームメーカーの主な発表の場となっていた。

豊田氏もCESへの出展を経験している。

「あの頃は,まだゲーム産業が見下されていたように思います。ゲーム関連のブースはホールの半地下みたいなところにまとめられて,隣がポルノ映画とかのエリアだったんです。たまにポルノスターが来場してサイン会をするとか,そういう場所にされる扱いだったんですよ」

|

E3の開催は,そんな場所からの脱出も意味していたわけだ。関係者の感慨はひとしおだったろう。

アメリカで誕生したIDSAやレーティングシステムのESRB(Entertainment Software Rating Board)は,日本にも影響を与えている。日本のゲーム業界団体であるコンピュータエンターテインメント協会(CESA)が設立されたのは1996年,コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)の設立は2002年だが,そこに至る過程で,IDSAやESRBが参考にされたことは言うまでもない。豊田氏も関連資料をセガの本社に送ったという。

|

EAとの交渉を話したときに続いて,豊田氏はその時代を「ワイルド」と表現した。海外勤務が長かった豊田氏の言葉には英語が混ざるのでリズムがよく,話していると引き込まれてしまう。

「面白い時代だったと思います。ワイルドな時代ですよ。前例がなくて,あらゆるものが自分たちの歩いたあとに生まれたわけですからね。ワイルド・ワイルド・ウエストな開拓時代です。セガと任天堂は,戦いながらインダストリー(産業)を作っていったんだと思っています」

“ゴリアテ”の任天堂と“ダビデ”のセガ

豊田氏は,SoAが打った,ジェネシスとSNESを比較するテレビCMが印象に残っているという。

「ビデオゲームショップの店頭にテレビが2つあって,一方にはSNES(199ドル)の『スーパーマリオワールド』,もう1つにはジェネシス(149ドル)の『ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグ』が映っています。

店に入ってきたお客さんが,スーっとジェネシスの方へ行こうとすると,店員さんが『いやお客さんお客さん,SNESを買ったらどうですか?』って勧めるんですよ。でもお客さんは『安くてより良いゲームなんだから,こっちだよ』と言ってジェネシスを買って帰る,というものでした」

だが,このCMの放送前に,ある懸念が持ち上がった。

「すごく刺激の強いコマーシャルフィルムができたのはいいんですが,SoAの幹部が,『ところで,これは中山社長のOK取れるかな?』って言い出したんですよ。今もそうですが,日本ではダイレクトな比較広告が好まれませんでしたから,うーん……どうかな,もしかするとまずいかな……って考え始めたんです」

社内では「任天堂はどう反応してくるか,訴えてくるか」といった不安もあったようだが,それよりも先に日本のセガ本社をどう説得するかが問題だった。

どうしたものか悩む豊田氏に,カレンスキー社長はこう話したという。

「シノブ,オンエアするのは3日間でいいんだ,3日間だけコマーシャルが流れたら,そこで止めてもいい。その時点で既にインパクトは出ている」

それを聞いて,豊田氏は名案を思いついた。

「中山社長にこの話をするのは,CMの放送開始直前まで遅らせましょう,って提案したんです。もしNOだったら,『ご指示いただいた通り,急いで止めたんですけど,2〜3日流れちゃいました。すみません!』って言おうと(笑)」

カレンスキー社長もその案に乗ってくれた。

「今思えば若気の至りというか,よくやったなと思います。今だったら首が飛ぶんじゃないかと怖くてできないと思いますけどね」

CM放送開始の数日前,豊田氏は中山氏に電話をかけた。

|

中山氏の意外な反応には,理由があった。

「面白いことに,中山さんはちょうどその時期に出版されたジョン・スカリー(※)の自伝を気に入って,セガ本社の幹部に『読め』って配っていたらしいんです。そこに,スカリーがペプシコ時代に打った,コカ・コーラとの比較広告が書かれていたというわけです」

※アメリカの実業家。ペプシコーラのシェア拡大に貢献した後,スティーブ・ジョブズに請われて1983年にアップルの社長に就任するも,その後ジョブズを追いやったエピソードで知られる

このCMが流れた日からジェネシスの売り上げが急増し,任天堂の一強だった北米ゲーム市場に大きな変化が訪れることになった。

SoAは,携帯ゲーム機「ゲームギア」でも,任天堂「ゲームボーイ」との比較CMを流した。

「あれも高い効果があった広告の1つです。ゲームギアの画面はカラー,ゲームボーイはご承知のように白黒ですよね。それが分かるように置かれた2台を犬がクンクンして,どっちを選ぶ? みたいなものだったと思います。でもよく考えると,犬って色が識別できないんじゃなかったかな……(笑)」

筆者の印象に残っているのは,SoAが1996年頃に展開していたキャンペーンだ。

その年のE3では,展示会場に「WELCOME TO THE NEXT LEVEL」というメッセージが大きく掲げられていた。直訳すれば「ようこそ次世代レベルへ」。「次世代のエンタテインメントを提供するセガ」というアピールだった。

|

これと並行して,テレビCMではラストに「SEGA!」という叫び声を入れたものが放送されていた。「セガ・スクリーム」と呼ばれたこの声は,ゲームタイトルの内容に合わせて大人や子供など,さまざまなバージョンで展開された。当時としては斬新な試みだったと記憶している。

「とにかく新しいことをやっていました。アメリカ人が好きな聖書の『ダビデとゴリアテ』になぞらえて,巨人のゴリアテ(任天堂)に立ち向かう羊飼いの少年ダビデ(セガ)のような構図をイメージしていました。『小さなチャレンジャーですが,巨大な敵に負けないよう,頑張ります』ということですね」

広告に使える予算でも,セガと任天堂ではダビデとゴリアテのような差があったという。

「マーケティング費用は任天堂の半分しかない。それなら,任天堂が30秒コマーシャルを流すところ,うちは15秒で同じ内容を伝えればいいね……って笑いながら相談していました。比較広告などのさまざまな手法を駆使して,予算以上の効果をあげるんだと。社内にはそんなエネルギーが満ち溢れていました。

そんないい雰囲気の中で,カレンスキー社長が心配していたのは,『二番手で追いかけるのは楽なんだ。一番になった時が怖い』ということでした」

|

幻と消えたセガとソニーの共同開発ゲーム機

セガのジェネシスと任天堂のSNESが激しい市場争いを繰り広げるうちに時間は進み,次世代機への移行が近づいてきた。そのタイミングで,セガの新たなライバルが登場する。PlayStationを引っさげたソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)だ。

ソニーがゲーム市場に参入することになったきっかけは,任天堂と進めていたプレイステーション構想(スーパーファミコン用CD-ROMドライブをソニーが提供する計画)の破談であるということはよく知られている。だがそれに比べると,セガとソニーの間にも同様に共同開発に向けての話し合いがあったことを知る人は少ないだろう。

|

ソニーは最初任天堂と組んだけれど,折り合いがつかずに袂を分かちました。その後,相手憎しじゃないけど,ソニー自身でゲーム市場への参入を考え始めるわけですが,ソニーのアメリカ法人社長で,当時社内に大きな影響力を持っていたミッキー・シュルホフさんが,ソニー本社で開かれた役員会で『独自に次世代機を開発するんじゃなくて,セガをパートナーにするのがいいと思う。一緒にやってみたらどうだ?』って提案したそうです」

シェルホフ氏はなぜセガとのパートナーシップを推したのだろうか。それには,あのタイトルが絡んでいた。

「ソニーのアメリカ法人には,『Night Trap』などの動画系ゲームをセガと一緒に作った縁がありましたから」

B級扱いをされているタイトルが,ゲームにおける歴史の分岐点で度々顔を覗かせるのは実に興味深い。

「ソニー側は久夛良木さん,セガ側は技術責任者の佐藤秀樹さんを中心としたメンバーで,次世代ゲーム機開発の検討会に入ったんですが,残念ながら半年足らずで物別れに終わりました。

ソニー側は『これからのゲーム機は,3DCGをフルに活用できるものであるべき』,セガ側は『2D,スプライトのキャパシティも残しておくべき』と意見が割れてしまったんです」

このときソニーとセガが主張した設計コンセプトは,それぞれPlayStationとサターンにつながっている。1990年代後半に繰り広げられたゲーム機戦争の“火種”が,共同開発に向けた話し合いの場で生まれたというのは何とも皮肉な話だ。

パートナーになるはずだったソニーがいつしか強大なライバルとなり,やがてセガは打ち負かされてしまったわけだが,共同開発が実現しなかった理由を,豊田氏はこう分析している。

「セガはなまじ業界の事情に詳しく,佐藤さんにしても開発者の気持ちがよく分かっていただけに,一気に3Dゲームへと移行するのは厳しいという判断だったのでしょう。

ところが素人……と言っては失礼ですけれど,違う分野から参入してきたソニーさんは,怖いものなしで理想のビデオゲーム開発を追求できたのではないでしょうか」

思うような結果を残せなかったサターンについても,豊田氏は笑いながらあるエピソードを披露してくれた。

「セガサターンはワイルドなマシンでね(笑)。任天堂が64ビットマシン(NINTENDO 64)で市場に打って出てくるというのを知った中山さんから『何とかしろ』と命令が出て,みんなでいろいろと頭を捻った結果,32ビットチップを2つ積んでいるサターンを“64ビット級”と表現したんですよ(笑)」

任天堂とソニーを相手に繰り広げた,数世代にわたるゲーム機戦争を,豊田氏は感慨深げに振り返った。

「“一強”だった任天堂さんとやりあって,GENSISで優位に立つところまではいったんですが,任天堂さんも1994年11月リリースの『DONKY KONG COUNTRY』(邦題:スーパードンキーコング)で盛り返してきました。その次の世代では,ソニーさんのPlayStationにサターンがノックアウトを食らってしまったということになるのでしょう」

セガブランドの価値

SoAの奮闘はあったが,1990年代におけるセガのコンシューマゲーム事業は,継続してヒット作を生み出していたアーケードゲーム事業と比べると終始低調気味であった。

豊田氏は,当時のセガ社内の微妙な雰囲気を語ってくれた。

「言ってみれば,セガはアーケードゲーム事業で稼いだ利益をコンシューマーゲーム事業につぎ込んでいたわけです。なので,アーケードゲーム事業の社員の多くは,『俺たちが稼いだ金を,どうしてコンシューマゲームに使わないといけないのか』と感じていたと思います」

社員の反感がありながら,セガはなぜコンシューマゲームに注力したのか。豊田氏は,当時CSKグループを率いて,その一員であるセガの会長も務めていた大川 功氏のエピソードを明かしてくれた。

「大川さんはアメリカ出張のとき,『CSK社長の名刺を出しても,何の反応もない。ホテルのチェックインですらね。でもセガ会長の名刺出したら,オー! セガ! って言い出すんだ』と話していました」

グループ内の一企業であるセガの知名度にCSKが及ばないという事実は,大川氏に強烈な印象を残したのだろう。筆者も人伝えではあるが,大川氏が「アメリカに行ったらCSKよりセガの方が有名やで」と言っていたと聞いたことがある。

おそらく大川氏は,コンシューマゲーム機のヒットによって,セガブランドはアメリカで高い価値を得たと認識し,社長である中山氏にもコンシューマ事業の重要性を説いていたのではないだろうか。

日本人にとってのアメリカンドリーム

|

「SoAでの仕事は,日本人である私にとってのアメリカンドリームでした。アメリカでは,単に一生懸命やるということではなく,チャンスをものにしたうえでしっかりとやれば,大きく報われると思うんです。

また,同じ能力で同じ努力をした場合,より結果が出やすい国だとも常々思っていました。その点ではアメリカの良さを満喫できたと思います。大きなアップ・ダウンも経験しましたし」

企業が急成長するときは,その舵取りの重要性が増すと豊田氏は言う。

筆者も同じ時代にセガ本社にいたが,中山氏が打ち出す成長戦略には常に緊張感が伴っているように感じて,刺激を受けた。

これは伝聞だが,セガが株式上場を控えた時期に入ると,中山氏は「上場するまで自宅には帰らない」と家人に言い残して出社し,本当に上場まで帰ってこなかったそうだ。

また,「事業部の売り上げが100億円を超えないと,事業部としての価値を感じられない」と言い切ったこともあったという。

豊田氏も,そんな中山氏の姿勢には感銘を受けたようだ。

「僕が中山さんのすごさを感じたのは,週に1回,事業点検の会議を必ずやっていたことですね。何と言えばいいのか……執念かな。並の人間にできることじゃないですよ」

この会議には筆者も出席していた。部長・役員クラスが朝8時に集まって,週の売り上げを確認したうえで,予算必達に向けた方策を話し合うというものだったが,中山氏は多忙にもかかわらず,毎回姿を見せていたのだ。後で報告を受けてから指示を出すといったことをせず,直接報告を受け,その場で指示を出す中山氏に,豊田氏は“執念”を感じたのだろう。

|

今回の取材で筆者が気になっていたのは,あくまでもアメリカの企業であるSoAで,日本から来た日本人副社長である豊田氏が,どのように見られていたのかということだった。そのあたりは「セガvs.任天堂」でも少し触れられているのだが,豊田氏本人に確認してみたいと思った。

|

「SoAに派遣されたときは,やっぱり『日本からの回し者』という目で見られていたと思います。後々になって,カレンスキー社長もそう見ていたと教えてくれましたから」

そこからどのようにして信頼を勝ち取ったのだろうか。

「さきほど比較広告でのやりとりを話しましたが,日本のセガ本社とSoAの間では,さまざまな事件が日常茶飯事のように起こるんです。

例えるなら,本社からSoAに“矢”が飛んで来るわけですが,それをうまく自分なりに防いで,SoAのスタッフ達が思ったように仕事をできるようにすることが,日本で採用されてSoAにやってきた自分の役目だと思ったんです。

これはセガでなくても,海外に進出する日本企業はそうするべきですし,逆にアメリカの企業が日本に進出するときにも求められることだと思います」

豊田氏の主張には,長い海外勤務から導き出した理由がある。

「海外で成功している会社に必ずと言っていいほど共通しているのは,文化などの違いを本社に理解してもらったうえでやり遂げている,ということだと思います。つまりマーケティングのローカライズとでも言ったらいいんでしょうか。

日本で仕事をする時には日本に合わせたやり方でなければいけないのですが,逆もまた真なりということですね」

約30年前に始まっていたVR研究

2019年の今でこそ,バーチャルリアリティ(VR)は自宅でも体験できる身近なコンテンツになっているが,ここに至るまでには長い道のりがあった。

セガも1980年代後半にVRへの研究を開始し,1990年代に入るとその動きが加速した。豊田氏も,SoAで行われた研究のことを覚えていた。

「SoAでも『やっぱりこれからはVRだ』と,健康面も含めたVRの研究をしていました。確か600万ドルくらい使ったんですよ。

ただ,最終的な調査結果としては,『プレイヤーが期待しているレベルを今のCPUパワーで実現しようとすると,価格とのバランスが取れません』『やるべきでない』ということになりました。

それを聞いた中山さんが烈火のごとく……茹でタコじゃないけど(笑),『何億も使ってその答えか!』って怒ってましたね。

だけど,止めて良かったと思いますよ。あの頃のセガの勢いでそのまま進めていたら,何十億も損失を出していたと思います」

そんな経験をした豊田氏は,ここ数年のVRブームも,一歩下がって客観的に眺めているようだ。

「冷ややかで失礼なんだけど,今の状況はあの頃に少し似ていると感じます。『VR元年』とか言ってるけど,いつか来た道じゃないかと。

Unityとしては,VRに期待してしっかりサポートしているんですが,短期的には,産業分野での『HoloLens』のようなMR技術の利用が先行する可能性があると思っています」

もちろん,豊田氏はVRの可能性を否定しているわけではない。

「iモードゲームがスマホゲームになったり,『VRだ』『eスポーツだ』と,いろいろな話題が生まれたりするたびに,新しい会社が増えます。既存の会社が頑張るだけじゃなくて,そういう形で大きく元気なマーケットを作れるかどうかが重要だと思うんです。

ビデオゲームは,一度アタリショックで終わりだと言われたわけですが,そうやってずっと業界人が頑張ってゲームを作り続けています」

ソニックなくしてセガはなかった

豊田氏には,SoAでの仕事を振り返るうえで忘れられない人物がいる。

「中 裕司さんとの仕事は大変でしたが,私にとっては『会えて良かった』という人です。もし,たった1つ,何がセガを成功させたか? と言われたら,それはソニックだと思うんです。ソニックなくしてセガとSoAはなかったと思います」

「セガvs.任天堂」でも触れられているように,「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のリリース後,中氏が突如としてセガからの退職を決めるも,豊田氏らの説得によって,1991年にカリフォルニア州のパロアルトに設立されたSega Technical Institute(以下,STI)に移籍という形で残留するという事件があった。

「あれにはマーク・サーニーが絡んでいるんですよ。マークはセガのアーケードゲーム開発部署にいたんですが,事情があってアメリカに帰らなきゃいけなくなった。

それで当時の鈴木(久司)常務にかけあって,シリコンバレーにアーケードとコンシューマの開発チームを2つずつ作ろう』という話になったんですよ。それがSTIです。マークはゼネラルマネージャーで鈴木さんが社長,私が社長代理でした(笑)」

鈴木久司氏は,本連載の第11部で登場いただいている。

豊田氏らがSTI設立の準備をしているところに,中氏退職の連絡が入った。退職の理由は2つあり,1つは当時のセガに,ゲームのエンドクレジットなどで開発者の名前を出さない方針があったこと(これは他社への引き抜き防止が目的だった)。もう1つは給与だったという。

「それで,マークと私が中さんのところに行って『アメリカで働かないか』と誘いました。開発者の名前を出して,給与もアップしますよと伝えて。

もちろん,会社に黙って勝手にそんなことはできませんから,カレンスキー社長と本社の中山社長に相談しました。

中山さんは単に許してくれただけではなく,『(中氏の残留が)実現できるならば,中が好きなスタッフを10人連れて行っていい』と言ってくれたんです」

こうした説得の甲斐あって,中氏はセガに残ることを決めた。自由に選んでいいと言われた10人のメンバーは当初日本人とアメリカ人をミックスする予定だったそうだが,アメリカには中氏の眼鏡にかなうスタッフがおらず,日本人が中心になったという。そしてこのチームが「ソニック・ザ・ヘッジホッグ2」を開発することになったのだ。

|

なお,この1件で「開発者の名前を出さない」というセガのルールが変わったわけではない。中氏は特例であった。この数年後から,AM2研の鈴木 裕氏や三船 敏氏,名越稔洋氏らの名前がゲーム系メディアに出るようになる。手前味噌で恐縮だが,これは筆者が中山氏に直談判して実現させたものだ。

渋る中山氏を「辞める気持ちがある者は,引き抜きがなくても辞めます。むしろ名前を出すことで会社や自分の作品への思い入れが強まって,辞めづらくなると思います」と説得したのを覚えている。その結果,快諾ではなかったが,「部長や開発主要メンバーであればいい」と,許可をいただいた。

そこから約25年が過ぎた今,セガの開発者の露出は飛躍的に増えており,前述した名前以外にも,多くの開発者を挙げられる人は多いだろう。あの時代を知っている身からすると,感慨深いものがある。

さて,中氏が生んだ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」について,豊田氏は「ソニックなくしてセガとSoAはなかった」と表現したが,その理由を詳しく聞いてみた。

「ソニックというゲームがあったことで,自分たちができることの範囲が広がったんです。ゲームの内容が素晴らしかったから,任天堂との比較広告が打てて,『こんなすごいゲームがあるよ』って言えたわけだし」

続編となる「ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグ2」で,セガは思い切った施策を打った。

「ゲーム業界で初めて『ストリートデート』というキャンペーンを導入しました。これは全世界での一斉発売日(日本では1992年11月21日,北米では11月24日)を決めるというものなんです。これを実現するため,遅くとも発売の前日には,全米に8000あるゲームショップのすべてに商品が届くようにして,さらに発売日まで販売してはいけないという指示を出したんです。

さらにニューヨークでは大々的な発売イベント『Sonic Tuesday』を行うことにしました」

|

これを成功させるためには,スケジュール通りの開発完了が絶対条件になる。

「開発の締め切りは9月20日あたりだったんです。余裕がないのは分かっていたので,私はソニックチームの開発室に行って,メンバーにニューヨーク行きの航空券を手渡したんですよ。発売はこの日だよ,ってことです。

受け取った中さんは『あ! 本気なんだ』って言っていましたが(笑),それからというもの,彼らは寝食を惜しんで開発を進めてくれました。僕にできることは,お寿司を差し入れることくらいでしたが」

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ2」は予定通り発売されてまたしても大ヒットを記録し,中氏らはさらなる続編の開発に着手したが……。

「あるとき,開発中のゲームを見たら,ボリュームがめちゃくちゃ大きかったんです。それだと予定していた発売日に間に合わないのが分かったから,中さんに『申し訳ないけれど,ゲームを半分に切って,2本出してくれないか。1本目を予定通り出せたら,2本目はどれだけ時間をかけても構わない』とお願いしたんです」

こうして,開発されていたものは「ソニック・ザ・ヘッジホッグ3」(北米では1994年2月発売)と「ソニック&ナックルズ」(北米では1994年10月発売)に分けられてのリリースとなったのだが,後者にはある仕掛けが用意されていた。

「ソニック&ナックルズ」のカートリッジは,上部に別のカートリッジ用のスロットが設けられた「ロックオンカートリッジ」となっており,既発売のソニックシリーズソフトと組み合わせることによって,さまざまな遊び方ができるようになっていたのだ。

1本目は要望通りに開発を間に合わせ,2本目にユニークなシステムを取り入れるという意欲的なソニックチームの仕事ぶりには,豊田氏も賞賛を惜しまない。

「2本で1本のゲームになる,違った演出のゲームや,異なったキャラクターでプレイできるというシステムになったわけです。すごいゲームを作ってくれましたし,発売日の重要性もよく分かっていたのだと思います。

30年以上経っても色あせず,セガのメインキャラクターとして活躍しているソニックを生み出し,成長させたというのは素晴らしいことです。

あるとき中さんから『豊田さんとマークがアメリカに誘ってくれてよかった』といったような言葉を聞けたのは嬉しかったですね」

ワイルドな時代を生き抜いた豊田氏の行き先

ゲームとは無縁の業界から,アメリカで働きたいという一心でセガに入社し,自分なりのアメリカンドリームを実現した豊田氏は現在,記事冒頭で触れたようにUnity Technologies Japanのカントリーマネージャーを務めている。

4Gamer読者ならご存じの人も多いと思うが,Unityはスマートフォンからコンシューマゲーム機,PCと幅広いプラットフォームに対応し,個人開発者から大手デベロッパまで使用するゲームエンジンである。

2012年にUnityへ入社した豊田氏が,まず着手した仕事は,かつての宿敵だった任天堂へUnityの導入を提案することだった。

「やっぱりハートのどこかに,任天堂さんへ思いがあったんでしょう。もちろんUnityとしてはどのユーザーさんとも公平なお付き合いをしなければいけないわけですが,最初の瞬間に『任天堂さんへ提案しよう』と思ったのは,真剣勝負をしたからこそ生まれるリスペクトがあったからだと思います」

そして豊田氏は,ゲーム以外の分野におけるUnityの展開も見据えている。

「SoA退職後に,縁があってUnityに入社しました。Unityの汎用性は非常に高いのでツールとして幅広い分野で使ってもらえるように心がけています。子供向けのイベントを開いたり,自動車産業で活用してもらったり。

そのなかで1つ,すごいなと思ったのは,東京大学の脳外科の先生の活用例です。脳の手術って,従来は6000枚くらいの断層写真を撮って,それを見ながら腫瘍がどこにあるか,どこを切るかということを判断していたようなのですが,今はUnityを使って,3Dモデルを確認しながら手術の方法を決めているそうです」

汎用ゲームエンジンであるUnityは,開発費の削減という面で,経営者にとっては魅力的な存在だ。だが,その導入を推し進める立場の豊田氏は「経営者がクリエイティブな空気を作ることに意識とお金を投じるか」に注目しているという。エンターテイメントの分野では特に,効率や合理性に重きを置きすぎるのはよくないというわけだ。

かつてSoAでワイルドな時代を生きた豊田氏は,見違えるように洗練されたゲーム産業の中で,新たな歴史を作り続けている。

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: