連載

バンダイ・山科 誠伝 後編 ゲーム機での失敗とたまごっちの成功,幻となったセガバンダイ ビデオゲームの語り部たち:第24部

|

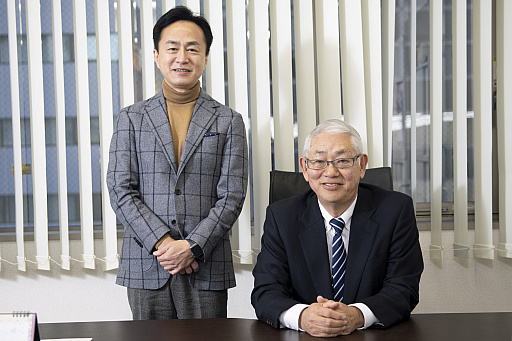

この連載「ビデオゲームの語り部たち」で,元バンダイ代表取締役社長の山科 誠氏の足跡を振り返る3回め,今回の後編が締めとなる。筆者が最初に書簡を送ってからの1年半,山科氏と会ってお話をいただく機会は何度もあったが,その度に意外な事実に触れたことは言うまでもない。

前編ではガンダムをはじめとするキャラクタービジネス,中編では映像事業における山科氏の奮闘ぶりを紹介した。いずれもそれまでの玩具メーカーの範囲を超えた挑戦だったわけだが,バンダイが総合エンターテイメント企業へと変貌を遂げることになった最も大きな要因は,デジタル領域の事業,言い換えればゲームであったと思う。

今回は,山科氏がゲームにかけた思いを語ってもらおう。

バンダイ・山科 誠伝 前編 キャラクター商品という“魔物”への賭け 「ビデオゲームの語り部たち」:第22部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回は,バンダイの元代表取締役社長である山科 誠氏に,同社を飛躍させたキャラクター商品への思いを語ってもらいました。

- キーワード:

- 連載

- OTHERS

- ライター:黒川文雄

- ビデオゲームの語り部たち

- カメラマン:佐々木秀二

バンダイ・山科 誠伝 中編 “世界のキタノ”や数々の名作映画を生んだのは“メジャー”への思い ビデオゲームの語り部たち:第23部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏が,ビデオゲームの歴史で記録・記憶しておくべき人々や場所などを振り返る連載「ビデオゲームの語り部たち」。元バンダイ社長の山科 誠氏の中編は,さまざまな名作を生み,バンダイが総合エンターテイメント企業へと成長するきっかけとなった映像事業を振り返ります。

- キーワード:

- 連載

- OTHERS

- ライター:黒川文雄

- ビデオゲームの語り部たち

- カメラマン:佐々木秀二

デジタル玩具は“種子島”

|

「マテルのLSIゲームを見てびっくりしたのが,デジタルとの出会いでした。デジタル玩具の出現は“種子島”(鉄砲伝来)に匹敵すると社員に言ったこともあります。ちょうど同じ時期にタイトーさんの『スペースインベーダー』がブームになって,これはすぐにエレクトロニクスの時代が来ると思いました。

『スペースインベーダー』は筐体(テーブル型)のゲームでしたが,次はオモチャになって各家庭に入ってくる……ということでバンダイもゲームビジネス,LSIゲームをやろうと思ったんです」

前編でも紹介したように,この時期のバンダイとマテルは業務提携の関係にあった。山科氏がLSIゲームで受けた衝撃を“種子島”になぞらえたのは,このあたりの関係性も影響していただろう。

LSIとは集積回路のことで,LSIゲーム(電子ゲームとも呼ばれる)は現在の言い方をすれば「携帯型ゲーム機」になる。ただし画面表示にはモノクロの液晶や蛍光表示管が使われており,遊べるゲームは1種類のみだった。

1976年にマテルから発売された「Mattel Auto Race」が世界初のLSIゲームとされており,バンダイもまず同社のライセンス商品を展開したという。

「本当はインベーダーのようなものを作りたかったんですけど……。バンダイには電子技術がありませんでしたし,ましてや電子ゲームなんてほとんど未知の分野だったので,最初はマテルのライセンス商品を日本で売ることにしました。そこで得たノウハウを生かして自社製品もやり始めたんですけど,その頃のLSIでは単純なゲームしかできなかったので,お客が飽きるのも早いと感じましたし,技術の進歩が速くて追いつくのが大変でしたね」

|

その前年の1977年に,バンダイは据え置き型ゲーム機の「TV-JACK」も発売している。

数種類のゲームを内蔵していたが,一部のチップにトミーの家庭用ゲーム機「TV-FUN」と同じものを使用していた関係で,ゲームにも両機種同じものがあったという。内蔵ゲームやコントローラが異なる複数のモデルで展開され,1978年には「TV-JACK アドオン5000」,1979年には「TV-JACK スーパービジョン8000」というカートリッジ交換型モデルも登場したが,結局2年足らずで撤退することとなった。

しかし山科氏はこれであきらめたわけではなかった。1980年にバンダイの社長に就任すると,デジタルをはじめとする新しい分野への傾倒をより強めていく。

そして1982年,バンダイは16ビットゲーム機「インテレビジョン」を発売した。これは1980年にマテルがアメリカで発売した「Intellivision」の国内版で,発売当初の価格は4万9800円。ビートたけしをCMに起用するなど,積極的な宣伝活動を行ったが,売れ行きは思わしくなかった。

バンダイはインテレビジョンと並行するようにして,1983年に「アルカディア」と「光速船」という2つのゲーム機を発売している。

アルカディアは世界各国で販売されていたゲーム機の互換機で,価格は1万9800円と比較的安価だった。バンダイ以外の企業からも内部的にはほぼ同じゲーム機が別の名称で国内販売されていたという。

光速船は縦長の9インチディスプレイを搭載した据え置き機で,アメリカのGeneral Consumer Electronicsが発売した「Vectrex(ベクトレックス)」を日本向けにカスタマイズしたもの。ほかのゲーム機で使われていたラスタースキャン(※1)ではなく,ベクタースキャン(※2)方式の描画を採用し,なめらかな線によるグラフィックスが特徴となっていた。アメリカでの販売価格が199ドルだったのに対し,日本では5万4800円と高めの価格設定だった。

※1 映像を水平方向に分解した走査線(ラスター)を垂直方向に並べて1枚の映像を表示する方式のこと。光を発する点が走査線上を水平に動いて映像の1ライン分を描き,描ききると下に下がってまた1ライン分を描く。これを画面全体を覆うまで繰り返すと1枚の映像になる

※2 光の線を表示装置の画面上に直接描いて映像を表示する方式のこと。ラスタースキャンとは異なり,光る点の連続で描く線は水平だけでなく任意の方向に描ける

しかし,アルカディアと光速船でも結果を残すことはできず,その後1983年に登場したファミリーコンピュータが日本と世界のゲーム市場を席巻した。

矢継ぎ早に3機種の家庭用ゲーム機を市場に投入したバンダイの戦略は,今振り返ると荒唐無稽で,無計画にも映る。しかし当時はゲームビジネスの黎明期であり,すべてが手探りのような状況だった。それを考えれば,これは山科氏の持っていたビデオゲームの将来に対する熱意の表れだと受け取るべきではないだろうか。

「あの頃のゲーム事業は,未来への布石でした。潤沢な資金も,人的なネットワークも,デジタルやビデオゲームビジネスについての十分な知識もない中で,後進国が先進国を真似するようにやるしかなかったんです」

任天堂への畏敬

前述したように,山科氏は1970年後半から80年代初頭にかけてビデオゲーム事業に注力したのだが,成功には至らなかった。それだけに,ゲーム市場で勝利を収めた任天堂,当時同社を率いていた山内 溥氏には,さまざまな思いがあるようだ。

任天堂がゲーム&ウオッチをリリースした1980年ごろ,山科氏はすでに同社の凄みを感じていたという。

「任天堂さんはもともと花札やカルタを作っていた会社で,ゲーム事業を始めたのも1970年代の中頃ですから,エレクトロニクスの技術やノウハウで他社を大きくリードしていたわけではなかったと思います。

任天堂,あるいは山内さん(当時の任天堂代表取締役社長の山内 溥氏)の凄いところは,組む相手,ハードウェアメーカーをしっかり選んだことと,ゲームソフト開発で力を入れるべきところを見極めていたところではないでしょうか。

ゲーム&ウオッチの液晶は,シャープさんから調達していました。ゲームでもシンプルな面白さ,つまり面白さの本質がどこにあるかを追求していたと思います。それに比べてしまうと,やっぱりバンダイは遊びの追求が浅かったですね」

シャープの液晶技術には,当時から定評があった。つまり任天堂はゲーム&ウオッチの開発で,液晶の描画に大きく関わるハードウェアのトップ企業と組んでいたわけだ。今で言うならNVIDIAやAMDと組んでゲーム機を開発するようなイメージだろう。

シャープはその後も任天堂ハードウェアの部品供給元や製造委託先となっており,両社の関係は深い。

「任天堂とシャープの関係は,共存共栄と言いますか,単なる発注者と下請けの関係じゃないと思うんです。

ゲーム&ウオッチでも,シャープは大量の液晶画面を生産する中でさらに技術を高めて,後の液晶テレビなどにつなげていったと聞きます。

あるとき,シャープの幹部の方に『任天堂さんとばっかりやらないで,バンダイも応援してくださいよ』と言ったら,『いやいや,それは』と断られたことがあったんですが,他人が入れない強い絆があると感じました」

山内氏は,ゲーム&ウオッチの後まで見据えて,シャープをパートナーに選んでいた。そんな気さえしてくるが,山科氏の言う通り,任天堂の“見極め”には独特なものがあると筆者も感じている。

「任天堂は“引き算”ができるんです。余計な部分をどんどん削ぎ落として,残った重要な部分に力を集中する。ゲーム&ウオッチや後のゲームボーイで画面をモノクロにしたのも,その結果でしょう」

ゲーム&ウオッチの競合製品には,蛍光表示管を使ったカラー表示のLSIゲームもあった。しかしゲームの面白さ,製品としての完成度や高級感では,明らかにゲーム&ウオッチが上回っていた記憶がある。

「任天堂だってもともとは花札やカルタを作っていたんだから,おもちゃを作っていたバンダイだってできるはずだ……という気持ちでした。でも,バンダイはそれまでさまざまな種類の商品で売り上げを立てていたこともあって,いろいろなことをやりすぎました。そのせいでいつも動きが遅くなって一点集中もできず,コストパフォーマンスも悪かったと思います」

バンダイが組んだマテルは,確かに世界的な玩具会社であり,世界初のLSIゲームを発売した会社ではあった。だが,今振り返ればパートナーと組む以外の選択肢があったかもしれない。そして,バンダイがさまざまな仕様のゲーム機のライセンスを受け,矢継ぎ早にリリースするのを横目に,自社開発のファミリーコンピュータでゲーム市場を手中に収めた任天堂は,山科氏の目にまぶしく映ったことだろう。

世界で最も売れなかったゲーム機・ピピンアットマーク

|

筆者が主催している黒川塾でも山科氏に語ってもらったことだが(関連記事),セガの中山隼雄氏,ソフトバンクの孫 正義氏と,ファミコンに対抗するゲーム機の計画を話し合ったこともあるという。

コンシューマゲームのビジネスにおいては,「いくら高性能・多機能のハードウェアでも,ソフトがリリースされなければ売れない」とはよく言われる。だが,よりよいソフトを開発するにはハードの性能や機能が大きく影響するのも事実で,それだけにプラットフォーマーは一定の数年で新型ゲーム機をリリースしている。

「鶏が先か卵が先か」のような話なのだが,山科氏はこの点について,「よいゲーム機ありき」だと考えているようだ。

「任天堂に対抗するチャンスを逃したとまでは言いませんが,3社連合を途中でギブアップせざるを得なかったのは悔やまれますね。僕としてはオリジナルのハードウェア,ゲーム機を作りたかった。そのゲーム機が良ければ,どこのソフトメーカーも『ゲーム作らせてくださいよ』っ言ってきますし。やっぱりゲーム機ありきなんですよ」

「アルカディア」「光速船」以降,バンダイから据え置き型ゲーム機のリリースはしばらくなかったが,山科氏はオリジナルのハードウェアを作りたいという思いを持ち続けていた。そしてバンダイは1994年9月に「プレイディア」を発売する。

「ファミコンやスーパーファミコンはROMカートリッジを採用していましたが,次のメディアはCDだということで,CD-ROMドライブ搭載マシンを作ろうと思ったんです。

その頃バンダイビジュアルでも,『機動警察パトレイバー』『ジャーニーマン・プロジェクト』といったCD-ROMソフトを数作出していました」

プレイディアはCD-ROMドライブに加えてMPEGデコーダチップを搭載するなど,動画再生を重視した仕様だった。標準のコントローラがワイヤレスだったのも,当時としてはユニークだった。

その一方でCPUは8ビットで,高性能なグラフィックスチップは搭載していなかった。ゲーム用のソフトもリリースされたが,それらは主に“分岐するストーリーをムービーで見せる”といったものだったようだ。

今見ればゲーム機とは違う方向を目指していることは明らかなのだが,プレイディアが発売された1994年はPlayStation,セガサターン,3DO REAL,PC-FXといった新型ゲーム機が次々とリリースされていた時期と重なっており,プレイディアも当然のように“次世代ゲーム機”という扱いをされてしまうこともあった。

当然ながら,ゲーム専用機としてほかと比較されてしまうとパワー不足は否めず,販売成績は振るわなかった。

|

「確か1995年の1月に,業務提携を目的としてアップルを訪問しました。当時の副社長(サジーブ・チャヒル氏)が,我々の考えているCD-ROMゲームのコンセプトをすごく気に入ってくれていたので」

参考までに,この時代のアップルCEOを務めていたのはギル・アメリオ氏。アップルの創業者で,一度社を追われていたスティーブ・ジョブズ氏が復帰するのは1997年のことだ。

アップルがバンダイの提案をすんなりと受け入れた理由の1つとして,アメリカでバンダイの知名度が高まっていたことがある。当時のアメリカでは「パワーレンジャー」(日本のスーパー戦隊シリーズのローカライズ版)のバンダイ製フィギュアが大ヒットしていた。

チャヒル氏は1990年代中盤から後半にかけて,アップルのマーケティング施策を推進した人物である。映画「ミッション:インポッシブル」(1996年公開)で,主演のトム・クルーズにPowerBookを使わせる“広告”を実現させたのもチャヒル氏とされている。そんな氏だけに,“パワーレンジャーのバンダイ”に敏感に反応したのかもしれない。

「アップルはずいぶんやる気になっていました。交渉を進めるうちにCD-ROMだけではダメだ,ピピンはインターネットとつながるハードウェアにするんだということになりました。青リンゴの1種から取ったピピンのネーミングを考えたのもアップルです」

こうしてピピンはモデムを標準搭載することになった。当時,ゲーム機がモデムを搭載するのは画期的だったが,ほかの仕様に目を向けると,CPUはPowerPC 603,MacのSystem 7.5と互換性のあるOSを採用するなど,Macの廉価版といった印象を受ける。実際,アップル側はその方向を目指していたようだ。

果たしてこれをどう売るべきか。販売戦略に苦慮したバンダイは,在庫は一部店舗にしか置かず,電話注文による販売方式を導入した。ただ,これによって店頭でのプロモーションが満足に行かなかったであろうことは想像に難くない。

ピピンは1996年3月28日に6万4800円(税別)で発売されたが,5月にはモデム非搭載のモデル(税別4万9800円)を発表。発売から約2か月で,“インターネットとつながるハードウェア”というコンセプトは崩れてしまった。

その後になって店頭販売も始めるなど,さまざまな手を打ったものの,発売から2年足らずの1998年2月28日に販売を終了。販売台数は4万2000台と言われており,“世界で最も売れなかったゲームハード”と称されることになった。

ゲーム機として見ると,販売動向を左右するキラーコンテンツがなかったことが大きな敗因のひとつだろう。Mac用ソフトの一部は動いたが,当時のゲーム市場をリードしていたPlayStationやセガサターンのタイトルラインナップと比べてしまうと,劣勢であったことは否めない。

ネット端末として見ても,不十分な点が多かった。そもそも当時のブラウン管テレビでは細かい文字の表示が難しかったうえ,急速に進化するインターネットの技術について行けていなかった感がある。

例えば,ピピンが搭載していたモデムの通信速度は14.4kbpsだったが,ピピン発売時には28.8kbpsのモデムが主流となっており,それも2〜3年のうちに33.6kbps,56kbpsと進化した。それに加えて,64kbpsのISDN(2回線の利用で128kbps)の普及も進んでいた。

また,当時はInternet ExplorerとNetscape NavigatorがPC向けブラウザの激しいシェア争いを繰り広げ,頻繁にバージョンアップを重ねていた時期だったが,ピピンのブラウザはNetscape Navigator(Ver1.12)をベースとしていたものの,“ブラウザ戦争”では蚊帳の外で,機能面でも遅れていた。

このあたりの事情を多少知っている人であれば,ネット端末としてのピピンにも魅力は感じなかっただろう。

山科氏はピピンの失敗をこう振り返っている。

「インターネットに接続するゲームがどういったものになるのか,まだ全然見えていなくて……。インターネットを理解している日本人も,まだ一割もいなかったですから」

平成10年(1998年)版の通信白書によると,日本におけるインターネットの世帯普及率はわずか6.4%。山科氏の言うように,インターネットを利用することのメリットを理解している人は,まだ少なかった。

山科氏が目指したのはネットとゲームの融合だったが,ピピンではそれを実現できなかった。“オンラインゲームの始祖”と呼ばれる「ウルティマ オンライン」がサービスを開始するのはピピン発売の翌年である1997年のことだ。

「ピピンは早すぎたとも思います。もうちょっと時間をかけてからでも遅くはなかったと思うんですよ」

NHKで放送された番組「神田伯山のこれがわが社の黒歴史」によれば,ピピンでのインターネット接続のためにバンダイが用意したサーバーは,後にiモードコンテンツの提供に使われたという。この例を含め,すべてが無駄になったわけではないのだが,ピピンによる巨額の損失が山科氏の将来構想やバンダイの経営状態に大きな悪影響を与えたことは事実だった。

ピピンはうまくいかなかったが,山科氏はアップルに強い感銘を受けたという。

「やっぱりすごい会社だと思いました。アップルへ見学に行ったとき,開発中のものをいろいろ見せてもらったんですけど,常に時代から10年ぐらい先のことをやっているという感じです。今だとライトニングケーブル1本あればアップルの商品が全部つなげられますけど,そんなものを当時から開発していたんです。

アップルと一緒に仕事ができたのは,僕にとっていい経験でしたね」

ワンダースワンで改めて感じた任天堂との違い

バンダイがリリースしたゲーム機では,「ワンダースワン」も忘れてはならないだろう。

筆者は「ビデオゲームの語り部たち」の第8部で,横井氏が立ち上げた会社コトを取材したときに,ワンダースワンについて「“横井さんが以前から温めていて,任天堂退職直後に始めた”というわけではないようです。コトを設立してから,山科さんとの接待の席で生まれた話だと聞いています」という証言を同社の代表取締役である窪田和弘氏から得ていた。

そのため,山科氏にはなぜ横井氏にオファーしたのか,横井氏とどんな話をしたのかなどを聞きたいと思っていたのだが,返ってきたのは意外な言葉だった,

「横井さんとの交渉は担当役員が行っていて,私は接点がないんですよ」

横井氏に開発協力を依頼したのも,この役員だったようだ。

|

「ワンダースワンは,任天堂に追いつき追い越せという方針でやっていました。けれども,あちらに一日の長があるんですよね。いざ商品になってみると,やはり任天堂とは何かが違うんです。

ゲーム&ウオッチも,ファミリーコンピュータも含めて,みんなそうです。我々も同じようなものをしっかり作ったはずなんです。だけどね,やっぱり開発の原点,発想が違うんですよ」

山科氏は,「任天堂を任天堂たらしめていたのは山内社長だった」と言う。

「任天堂に行ったときは,いつも山内さんと2人だけで話をしていました。あの人はマンツーマンでしか話さないですし,トップダウンのスタイルでしたからね。

山内さんからは『バンダイと競争しているんじゃないよ』といった印象を常に受けました。業界が違うという,アウトサイダーの意識があったのかもしれませんね。だから,任天堂は玩具業界に入ってこなかったし,ファミリーコンピュータも独自の販売ルートでやったでしょう」

任天堂はゲーム業界の中でも独自のポジションを取っている。分かりやすいところで言えば,コンピュータエンタテインメント協会(CESA)での立場も正会員ではなく特別賛助会員で,同協会が主催する東京ゲームショウにも参加してこなかった(ビジネスミーティングエリアには2018年と2019年に出展)。

「山内さんの時代から,外部とは関係なく自分たちのことは自分でやる,というポリシーを感じます。今も社風的にそうだと思うんですよ。重要なソフトは全て自社開発。全部自分たちでやるし,リスクも全部負う。安易な迎合はしませんよね。

成功しても失敗しても常に全力投球していましたし,いつも山内社長自身が小売店頭の情報を毎週こまめに見聞きしたうえで慎重に判断されていて,感心させられました」

セガとの合併発表と解消

話は少し前に戻る。1994年11月22日に発売されたセガサターンと,同年12月3日に発売されたPlayStationは,“ゲーム機戦争”と呼ばれるほどの激しい市場争いを繰り広げた。それに決着がついたのは,1996年1月にスクウェアが「ファイナルファンタジーVII」をPlayStation向けにリリースすると発表し,大々的な広告を打ったときだと言われている。

その「ファイナルファンタジーVII」の発売日(1997年1月31日)の8日前,1月23日に,セガとバンダイは同年10月に合併することで合意したと発表した。

当時筆者はセガを離れていたが,関係者に聞いたところによると,セガでは1997年1月の仕事始めに一部の社員が本社に集められ,中山氏と山科氏から合併に関する説明を受けたという。

セガサターンとピピンの敗色が濃厚になる中,ハード・ソフト両面で最先端の技術を持っていたセガと,多数の人気IPを持ち,玩具の商品開発と営業力に定評のあるバンダイが組めば新しい何かが生まれる……という考えだったようだ。

「中山さんはその前から『バンダイはハードをやったってうまくいかねえよ,俺(セガ)に任せろ』と言っていました。それもあって,一緒にやりましょうとなったんです」

山科氏には,特にセガのアーケードゲーム事業が魅力的に映っていたようだ。

「セガさんの関連会社にセガ・ヨネザワ(現在のセガトイズ)がありましたが,おもちゃでシナジーを生み出そうという考えはなくて,アーケードゲームで培われた最先端の技術を取り入れるのが一番の狙いでした。その頃は画期的,先進的なコンテンツがゲームセンターから出てきていたんです」

ただ,当時のセガでは,社長の中山氏の了解を取り付ければそれでいいわけではなかった。オーナー的な存在であるCSKの大川 功氏の説得には苦労したようだが,最終的に了承を得て発表に至ったという。合併合意の記者会見には山科氏,中山氏,大川氏が出席して,展望を語った。

だが,1997年5月28日の日本経済新聞によると,合併の提案が行われたバンダイの取締役会の時点で,一部の役員は反対を表明していたという。その動きは発表後にほかの社員へと広がっていった。理由としては,企業文化の違いや,セガが存続企業となることへの不安があったようだ。

だが,これまでにも社内の反対を押し切って新規事業を進めていた山科氏だけに,この反応は織り込み済みで,最終的には反対派を説得して合併を実現できる算段はあったようだ。

「セガとバンダイは社風も違うし,結婚して一緒になって,すぐに全部うまくいくはずもない。当然,欠点はお互いにありますからね。そんなことは百も承知でしたよ」

合併合意の発表から約2か月後,4月2日の日本経済新聞に掲載されたインタビューでは,山科氏が社員の処遇などについてのルール作りを進めていることを明かし,10月1日の合併にはこだわらないともコメント。また「反対がある人は合併準備作業にどんどん加わって疑問点をぶつけ,合併契約書に生かしてほしい」と呼びかけている。

山科氏の誤算は,父である創業者,山科直治氏から待ったがかかったことだろう。直治氏が反対を表明したことで,それに呼応する役員が増え,5月上旬には臨時取締役会で合併契約書の承認を延期することが決議された。さらには部長や次長といった現場クラスからの「合併再検討を求める嘆願書」も提出されるなど,雲行きが怪しくなっていく。

「ウチのオヤジ(直治氏)が『これ(セガとバンダイの合併)はどうなんだ?』って言いだしたんです。そこまでリスクを冒して会社を大きくする価値や意味があるのかって。オヤジも年のせいか,弱気になっていたときでした」

セガ側もこの事態を憂慮してか,5月下旬にCSKからバンダイへの出資案が提案された。合併は実質,この時点でなくなったことになる。いわば結婚ではなく兄弟になろうというわけだが,これはセガとバンダイの喧嘩別れを避けるための善後策と見るべきだろう。

結局,この提案も実現せず,最終的にはセガとバンダイが業務提携を結ぶこととなった。

「中山さんにしてみれば,バンダイにちゃぶ台をひっくり返されて『冗談じゃない』と思って当然だと思います。それは重々承知のうえでの決断でした。あの顛末については,こちらの責任です」

異例の合併解消会見は1997年5月27日,セガとバンダイそれぞれで行われた。その翌日の日本経済新聞によると,山科氏は会見で「社内をまとめきれなかった」「条件面でも(セガと)合意できない部分が残った」と理由を語り,「(最終的に)合併という形より業務提携のほうが相乗効果を出せると判断した」としている。

当時の報道を振り返って興味深いのは,「異業種間の合併失敗」と捉える向きが多かったことだ。つまり,“玩具メーカーのバンダイ”と“ゲームメーカーのセガ”の間には企業文化に大きな違いがあり,それが合併解消の原因の1つになったというわけだ。

“脱おもちゃ屋”を掲げて映像事業やゲーム事業を進めてきた山科氏が,こういった報道に歯がゆい思いをしたことは想像に難くない。だがそれは,客観で見た当時のバンダイはやはり玩具メーカーだったということでもある。

それは,山科氏の父である直治氏が作り上げた“玩具メーカー・バンダイ”がいかに大きいものであったかの証左でもあった。山科氏がそれを覆すにはまだ早すぎたということなのかもしれない。

合併解消の発表から2日後の5月29日に山科氏は代表取締役社長を退任し,会長となった。当時を振り返って蘇るのは,やはり直治氏への複雑な思いのようだ。

「やっぱり僕からするとオヤジに止めろ,止めてくれって言われたのが辛かったんです。それを押し切れなかった。父が喜んでくれないものを強硬に進めるのは心苦しかった」

思えば,山科氏が小学館を退職してバンダイに入社したのも,病床にあった直治氏の願いだった。

バンダイの重要な局面では,山科親子の関係がにじみ出てくる。

たまごっちの奇跡と軌跡

|

「『たまごっち』はホームランですよ。エンタテインメント事業の面白さは,何が当たるか分からないところなんです。やってみないと分からない。だって,『たまごっち』の企画が出されたとき,担当事業部長は却下しようと思ったそうですから。

担当者が企画したものは,私のところに上がってくる前にまず各事業部での判断があります。事業部長としては,『たまごっち』にはあまり前向きではなかったようです。『死』がテーマになっていることを不安視する声もありました。ちょっと残酷だって。

それでも事業部長がゴーサインを出したのは,この時期,自分がイケると思った企画のヒットが少なくなっていたからで,要するに“逆張り”したものなんです。

そんな経緯で始まったので,宣伝にはお金がかけられない。そこで社員が出版社にPRに行ったんですね。そうしたら,編集部の皆さんが面白い! って言ってくれて,女性誌とかに記事を載せてくれたんです。それで火がついたというか,ほかにも多くのメディアが興味を持ってくれたわけです」

「たまごっち」は非常にシンプルだが,リアルな面白さがある。任天堂のゲーム&ウオッチやファミリーコンピュータの粗いドットグラフィックスが,プレイを始めたとたんに命を吹き込まれたかのように躍動するのと通じるところがあるかもしれない。

「『たまごっち』はいつでもウォッチして,大切に育てないと死んじゃうよ……っていうシンプルなルールで,説明書もいらないわけです。操作もボタンは3つだけで,子どもたちもすぐに覚えられます。タマゴ型のデザインも画期的でした。タマゴ型って力学的に一番壊れにくい形らしいんですね。

海外でも売るときにも大きな宣伝費は使いませんでしたし,名前も変えませんでした。そんなオモチャは後にも先にも『たまごっち』だけです。北欧や東欧,イタリアなどでは「○○ッチ」という名前の方もいますよね。それもあって,世界のどこでも『たまごっち』で通じたんです。

結果から見れば,成功するべき合理的な理由が内包されていたのかもしれません」

「たまごっち」の成功は非常にまれなケースだが,ここにはエンタテイメントビジネスの面白さが詰まっていると山科氏は語る。

「いくらマーケティングしてもダメなときはダメ。1+1=2じゃないんです。それが分かる人,醍醐味だって感じられる人がエンタテイメントをやるべきなんです。

ガンダムもそうだったじゃないですか。最初は誰も当たると思っていなかった。

よく言うんですけど,10人全員が反対する商品はやはり当たりませんし,全員が賛成するものは,なかなかホームランにはなりません。10人のうち9人とか8人が反対しても,1人か2人が『面白い』と主張する,そういうものから『たまごっち』のような大ヒット商品が出てくることが多いですね。

つまり,オリジナリティがあって,これまで見たことがないものがいいんです。iPhoneだってそうじゃないですか。今はもう当たり前になったけど,当時は誰も見たことがない“電話”でしたよね。それまで世の中になかったから,みんなが興味を持った」

大ヒットを狙うなら,多くの人が望むものではなく誰も見たことがないものをという話はよく聞く。だが,誰も目にしていないものを作ることは難しい。

「エンタテインメント事業というものは,結局感性のビジネスで,当たるか当たらないか,分からないんです。バンダイ時代に幹事の証券会社とよくやり合いましたが,来季の予算案どころか,四半期先の業績でも予想できません,特に子供が相手ですから,こちらの思い通りに行くわけがない。

うまくいかなくても,それはそれで仕方がないんですよ。その失敗を反省して,良くしていくことで会社が前に進むんです。

エンタテインメント産業は,人間が生きていくうえで,別になくても困らないものだと思うんです。でも,あった方がより心豊かに楽しい人生を送れる」

バンダイはかつてキャラクター商品の当たり外れに翻弄されたが,それはゲームでも同じだった。社会現象となったたまごっちのブームは2年ほどで終わり,在庫が重くのしかかった。

「製造には,チップをはじめとした資材をだいたい半年,遅くとも3か月前には手配しておかなければなりません。たまごっちはとてつもない売れ行きだったので,工場や下請けをどんどん増やして,月産200万個ぐらいの体制に持っていったんです。ですが,そこで世界的に同じような類似商品が販売されて,急激に売り上げが落ちてしまった。

たまごっちの例は極端ですけれど,ブームは山が高ければ高いほど,落ちるのも早いんです。飽きるときは全員が一斉に飽きる。世界中で4000万個も売れるおもちゃなんて,あまりないですからね」

一大ブームを巻き起こした製品の在庫処分は,大きく報道された。

「数字だけ取り上げれば『そんなに残っちゃったのか!』となりますが,月に200万個製造するための資材を3か月前に手配しているわけですから,すぐに生産を止めても600万個の在庫になるわけです。マスコミに在庫の部分だけ面白おかしく取り上げられて,世界的なヒットという功績が薄められてしまったという思いはあります」

山科氏は1999年に会長職を辞し,取締役となった。

「いろいろなことがありすぎて,体力的にも限界でした。いい機会じゃないかと思って,取締役会長を退任したんです。あのまま続けていたら死んでいたかもしれない。今も割と健康でいられるのは,あのとき辞めたからだと思うこともあるんです」

このとき,代表取締役社長を務めていた茂木 隆氏も辞任している。

「茂木さんはもともとバンダイ玩具の販促を担当していて,私が社長の時,純玩具で苦労していたのを随分と助けてくれました。その後,映像事業を手伝ってくれて,バンダイビジュアルの社長として,事業を軌道に乗せてくれました。

私が進めた事業多角化の理解者で,陰で支えてくれた恩人でもありますので,私が社長を退任して会長になるときに,後任の社長をやってくれないかと頼みました。そのときは一緒にやっていくつもりでいたので,2人ともに辞任という結果になったのは残念でした」

山科氏が経営から離れた後のバンダイは,2006年にナムコと経営統合した。バンダイという会社は残っているが,バンダイナムコグループの玩具・模型会社といった位置づけであり,山科氏が事業の多角化を進める前の姿に戻ったようにも思える。

セガも2003年にサミーに買収され,現在はセガサミーグループの一員となっている。

バンダイとセガは,最終的に他社との合併という道を選んだ。ならばあのときセガバンダイが実現していたらどうなっていたか。そう思う人は多いだろう。

クールジャパンの礎石

「ビデオゲームの語り部たち」では3回にわたって,山科氏の証言をもとにバンダイの歴史を紐解いてきた。

父である山科直治氏が立ち上げたバンダイをただ引き継ぐだけでなく,映像事業,ゲーム事業と,先行きが見えない中でさまざまな挑戦や実験的な取り組みを行ってきたことは,ここまで読んでいただいた通りだ。そこから生まれた事業はバンダイナムコエンターテインメントやバンダイナムコアーツに受け継がれている。

取材の中で,山科氏がこう語ったこともあった。

「バンダイの主力をキャラクター玩具にすると決めたときも,映像事業に乗り出すときも,“保守派”からの抵抗がありましたが,バンダイの未来を描いて取り組んできました。失敗した事業も多くありましたが,何もないところから新しいことをクリエイトすることが,エンタテインメント会社の使命ですから。

あれから30年近くが経過した今思うのは,チャレンジ精神と,夢を実現させた時の感動の素晴らしさです。地位や金銭に執着することもなくなって,あの感動をまた味わいたいと思うんです。

役者は一度でも舞台で観客からスタンディングオベーションを受けると,役者を辞められなくなるといいますが,それと似ているかもしれません」

アニメやゲームが“クールジャパン”ともてはやされるようになって久しいが,山科氏が手がけたガンプラのヒットをきっかけに大きく成長したガンダムは,クールジャパンの代表的な存在になったと言っていいだろう。

だが,筆者が今称えたいのは,山科氏の“先進的な失敗”の方だ。デジタルエンジン構想が目指したアニメとデジタルの融合という方向性は間違っていなかったし,ピピンアットマークはオンライン対応ゲームマシンの先駆けである。当時は評価されずに歴史の中に埋もれることにはなったが,それらは“礎石”としてクールジャパンを支えているはずだ。目の前のことに気を取られるのではなく,時代の先を見据え,失敗を恐れずに挑戦する姿勢は,エンターテイメント業界に限らず,今の日本に欠けてしまったものではないだろうか。

山科氏への取材を進めているさなか,世界はCOVID-19の感染拡大によって大きく変わった。エンターテイメントも変革を迫られている。

常に挑戦を繰り返してきただけあって,山科氏はこの状況でも前を向くことが大事だと考えているようだ。

「コロナ禍はただの不況ではなく,明治維新や終戦に匹敵する変革を日本に強いると思います。歴史ある大企業が何割も売り上げを落とす中で,業績を伸ばしている若い企業もある。いいアイデアを持っている人には,逆に大きな飛躍の機会になると信じています」

取材で山科氏の自宅を訪ねたとき,氏は最寄り駅まで,トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」で迎えに来てくれた。MIRAIは酸素と水素を燃料電池に取り込んで作った電気でモーターを回して走るクルマで,CO2を排出しない「未来の自動車」である。

山科氏は,燃料電池車こそが地球環境にとって選択すべきクルマになると確信しており,水素ステーションスタンドの設置促進にもトライしているという。

|

また,氏は電子書籍にも可能性を感じていて,「茶屋二郎」のペンネームで小説を出版している。最新刊は渋沢栄一の青年期を描く「渋沢栄一 青淵の夢 青春編」だ。

76歳の山科氏は今なお未来へのチャレンジ精神にあふれ,夢を実現させた時の感動を追い求めている。

エンターテイメントに限らず,私たちが今享受している生活や文化は,過去の人々がまだ見ぬ分野に挑戦した結果だ。バトンを渡された我々も,さらなる未来を作り上げるべく,未知なる場所へと踏み出していく責務があると思う。

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: