イベント

誰もがゲーム開発に参加できる未来のために。 “ゲームジャム”における参加者のインクルージョンとアクセシビリティ

昔はビデオゲームは限られた人間しか作ることはできなかった。企業に所属するクリエイターや,エンジニアなどの専門職に就く人びとが,会社内のツールで作ることがほとんどだった。

だが時代は変わり,いまは誰でもゲームを作れるようになった。基本無料で使えるゲームエンジンやツールが数多く登場したし,開発したゲームを発表できる場所もたくさん生まれた。いわゆる“ゲーム開発の民主化”と呼ばれる流れが実現した。そこで企業だけがゲームを作るしかなかった,ゲーム開発への大きな参加障壁がひとつ取り払われたと言えるだろう。

そして,誰でも集団でゲーム開発に参加できる場所も増えた。そんな場所のひとつとして,ゲームジャムが挙げられるだろう。

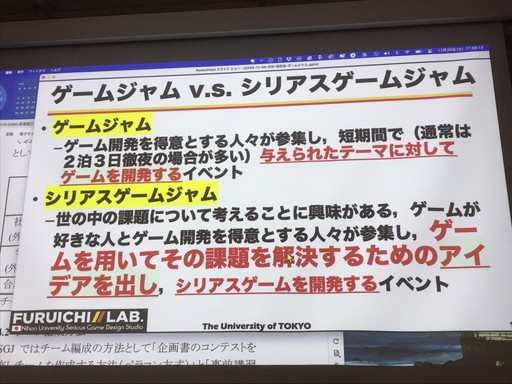

ゲームジャムとは,限られた日程のなかで,個人やチームでゲームをひとつ開発する試みである。現在,ゲームジャムには世界中で様々なコンセプトのものがあり,日々多くのクリエイターが参加している。筆者も2024年1月に,実際に奥多摩で開催されたゲームジャムに参加した模様を4Gamerに寄稿している。

まさに誰でもゲームを作る時代ならではの光景だが,ゲーム研究者の中ではそんなゲームジャムの現状に異議申し立てをする者もいる。「本当に誰でも参加できる状況なのか? 身体的なハンデやジェンダーアイデンティティのハンデのあるクリエイターは参加しにくい障壁があるのではないか?」という指摘だ。

そんな問題提起をした,東京大学ゲーム研究室での講演「ゲームジャムにおけるインクルージョン・アクセシビリティ」が2024年11月30日,東京大学本郷キャンパスにて行われた。ゲーム開発の民主化が達成されて以降の参加障壁とは何か? そしてその壁を無くしていくためには何ができるのだろうか?

日本におけるゲームジャムの拡大とその意義

|

東京大学ゲーム研究室とは,ゲーム研究者の吉田 寛氏が主催するトークイベントである。吉田氏はこれまでにさまざまなテーマによるイベントを行ってきた。第6回を迎えた今回は,ゲームジャムに関して知見が深い識者を数多く招聘し,ゲームジャム参加へのインクルージョンとアクセシビリティの問題について考える内容であった。

まず本講演の「ゲームジャムとは何か」という補助線として,東京国際工科専門職大学の講師を務めるゲーム研究者の山根信二氏が解説した。

山根氏によれば,「ゲームジャムとは,インディーゲームのムーブメントでもある」のだという。「大企業ではやれないことをやる,映画における『ドグマ95』のような,インディペンデント映画ムーブメントのゲーム版をやる」という側面もあるそうだ。

ゲームジャムが短期間で新作を1本作る文化であることの背景には,ゲーム産業の大手企業によるゲーム開発が数年以上もかかり,しかもシリーズの続編ばかり作られる問題に対するアンチテーゼという側面がある。

一方で,ゲームジャムの意義はそれだけではなく,教育面における効果も大きい。海外ではゲーム開発によって,大学で学位を取得できるため,ゲームジャムがその受け皿になる。日本ではゲーム開発を本格的に学びたい人のきっかけにもなるという。

|

小野氏は日本国内でゲームジャムの黎明期から拡大期に大きく関わっており,多様なコンセプトのゲームジャムについても取材してきた |

そんなゲームジャムは,いかに海外から伝わり,日本国内で広がっていったのだろうか。その歴史について,ゲーム教育ジャーナリストの小野憲史氏が解説した。

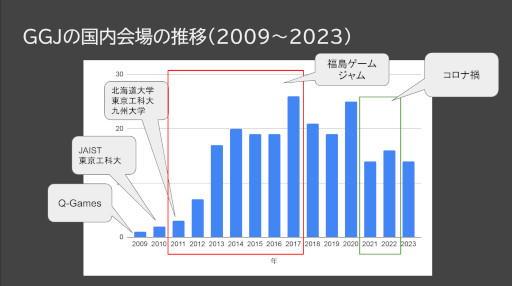

世界のゲームジャムの流れとして,2002年には「Indie Game Jam」や「Ludum Dare」といった現在も続くイベントが先行して開催されていた。2009年に世界各地で同時に開催する「Global Game Jam」(以下,GGJ)がスタート。日本ではQ-Gamesが主催する形で,GGJに参加。ここから十数年の間に日本でのゲームジャムが広がっていく。

古市昌一氏。シミュレーションの研究開発のほか,「ゲームの力で世の中をシアワセにする」をテーマにシリアスゲームの研究開発にも積極的に関わる |

古市氏が主催するシリアスゲームジャムでは,学生などに参加してもらい社会課題をテーマにしたゲーム開発を目的としている |

財津康輔氏。日本大学の生産工学部の助教として活動するほか,ボードゲームやカードゲームの教室である「サイコロ塾」を主催している |

財津氏は「親子ゲームジャム」という,名前の通り親と子供で一緒にアナログゲーム作りを行うゲームジャムを開催している。親子の仲がよくなるなどの効果が大きいそうだ |

日本でゲームジャムが拡大する過程で,多様なコンセプトのゲームジャムが開催されるようになった。社会課題を解決するゲームを開発する「シリアスゲームジャム」や,さらには子供と一緒にアナログゲーム作りを楽しむ「親子ゲームジャム」といった試みまで生まれた。

このように成人したクリエイターだけではなく,学生から子供まで参加できるゲームジャムが登場しているのを持って,よりゲーム開発の民主化は推し進められていったと言える。

ゲームジャムに参加する障壁について

ミハイル・フャドタウ氏 |

こうした日本の多彩なゲームジャムの紹介を聞くと,ゲーム開発の参加障壁はほとんどなくなっているかのようにも思える。

しかし,そこで問題提起するのがミハイル・フャドタウ氏だ。フャドタウ氏は所属先のエストニアのタリン大学や,客員研究員として滞在中の日本大学にてシリアスゲームやゲームデザインの研究を行うなかで,ゲームジャムに注目するようになったという。そこでフャドタウ氏が指摘するのが,今回のイベントのテーマでもあるインクルージョン(包摂)とアクセシビリティの観点である。

|

フャドタウ氏は,あらゆるバックグラウンドを持つ人が参加できるようにすることで,ゲームジャムがダイバーシティに満ちたイベントになれる可能性に注目していた。

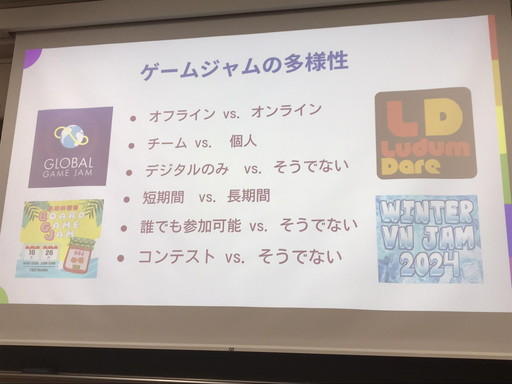

ゲームジャムそれ自体が「オフラインで行われるものと,オンラインで行われるもの」があったり,「デジタルゲームのジャムもあれば,アナログゲームのジャムもある」ものであったりと,ひとつの価値観で決まっておらず多様である。

そんな多様さを受け入れる土壌を推し進めていけば,ゲームジャムはより多様なアイデンティティを持つ人が参加する,より豊穣な文化になるのではないかと見込んでいるわけだ。

|

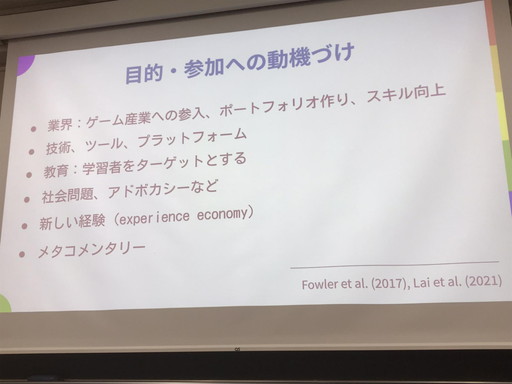

続いてフャドタウ氏は,クリエイターがゲームジャムに参加する動機づけについて説明した。

ゲームジャムに参加する動機はさまざまだ。たとえば,ゲーム産業で大企業に就職するためのポートフォリオ作りや,スキルアップのための参加というのは,シンプルで分かりやすいだろう。また,新しい技術やツール,プラットフォームでゲームを開発してみたいというのも明確な動機のひとつだ。

一方で多様なコンセプトのゲームジャムが開催されることで,参加への動機付けも広がっていく。たとえばシリアスゲームジャムのように,社会問題を考えたり,アドボカシー(社会的弱者の権利を保護したり,主張を代弁したりする仕組み)を考えるきっかけを掴むためのゲームジャムもある。

|

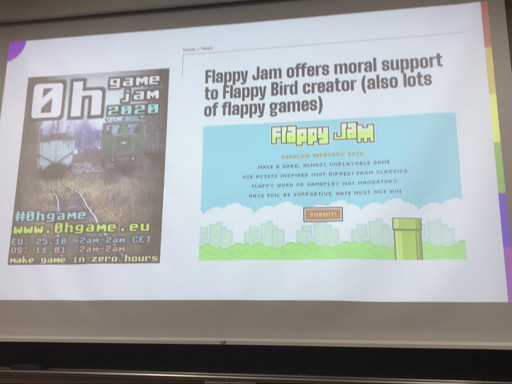

また,新しい体験を得るためのゲームジャムもある。こちらは普通のゲーム開発では出来ないことを経験するようなイベントだ。

フャドタウ氏は一例として,「JAM BIKE」というゲームジャムを紹介。これは,「自転車を二人乗りし,運転するメンバーがペダルを漕ぐ電力でPCを立ち上げ,その後ろに開発メンバーが乗りながら,運転メンバーが背負うPCでゲーム開発する」というとてつもないコンセプトのジャムだ。

もはやゲームジャム自体の面白さを上回るゲームを開発することが難しそうですらあるが,これも “新しい体験”をしたいという動機付けとしては納得できるだろう。

|

そのほかにも,ゲーム産業の構造について「そもそもゲームジャムとは何か」を問うような,批評的なコンセプトを持つゲームジャムも存在するなど,商業のゲーム開発の枠組みから大きく外れたものが多く開催されているという。

|

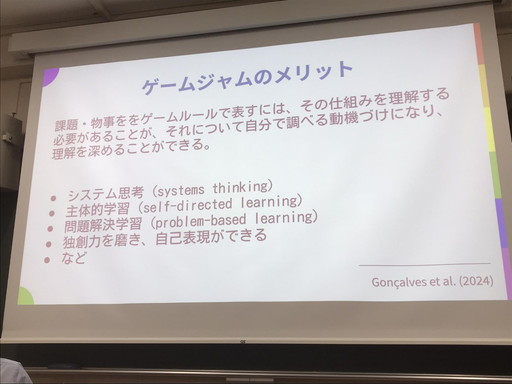

また,フャドタウ氏はゲームジャムがもたらす教育の効果に注目していた。ゲームジャムによって,ソフト開発スキルや,他人と協力して開発するコミュニケーションスキル,そして期間内にゲームを完成させるための制作進行を決め,実現していくスキルなどの向上が見込めるからだ。その教育効果は,科学や工学を総合的に学べるという、いわゆるSTEM教育がもたらす効果にも近いとのことである。

教育を目的に,学生向けに開催されたゲームジャムもある。教育と産業における構造的な障壁と不平等を無くす取り組みを行う,Code in the schoolによるゲームジャムは,学生たちにプログラミングのスキルを磨いてもらう意図で開催された |

|

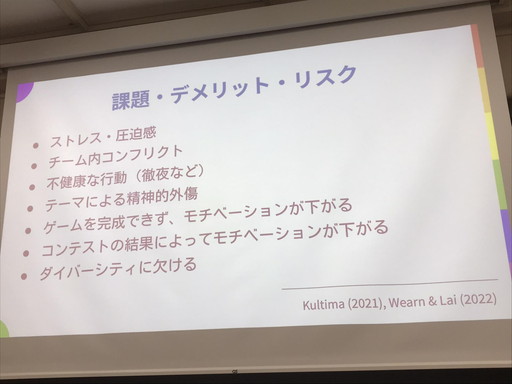

一方で,ゲームジャムへの参加はいいことばかりではない。デメリットもある。

そもそも参加者には,短期間でゲームを完成させなくてはいけないというストレスやプレッシャーがかかるものだ。完成させるために,睡眠時間を削って作業を続けるなど,決して健康にはよくない開発環境になってしまう。

このあたりは「クランチ」と呼ばれる,ゲーム産業でしばしば問題視される長時間労働の構図に近い。わずか3日間で開発するゲームジャムでも,大手企業のゲーム開発と相違ない経験がいくつかあるが,その問題点もまた近いものがある。

次にチーム内のコンフリクトである。やはり同じクリエイター同士で一つのゲームを作ると言っても,同じ方向を向いて作れるとは限らない。どこかで諍いが起きる場合も少なくないのだ。

今更ながら思い返してみると,筆者も奥多摩ゲームジャムに参加したとき,やはりチームで開発したいゲームの方針についてほかの参加者と言い合いになった。また,開発の過程でメンバー全員に役割が決まっても,全員が必ず活躍できるわけではなく,誰かが手持ち無沙汰になってしまうこともある。わだかまりが残る場合もなくはない。

また短期間での開発なので,ゲームが完成できないこともある。完成したとしても,ゲームジャム内でのコンテスト結果がよくないことだってある。これらはゲーム開発へのモチベーションが下がるリスクにもなる。

こうしたデメリットは,ゲームジャムに限らずゲーム開発すべての領域で語られる話かもしれない。さらにフャドタウ氏が新たに指摘するのが,「ダイバーシティに欠ける」という問題である。

多様性のあるゲームジャムの現状。それでも存在する参加障壁

|

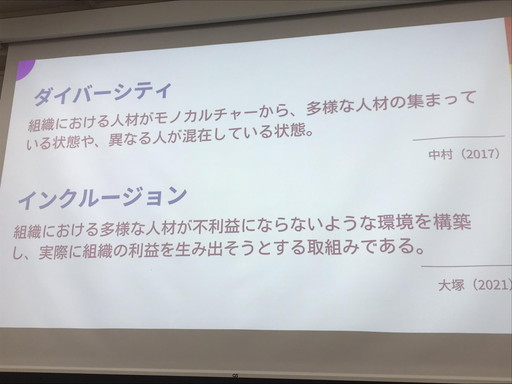

ゲームジャムのデメリットでもある,ダイバーシティの不足とはなんだろうか?

フャドタウ氏は「地球に生物多様性があるように,多様性に満ちた社会づくりを心がけるべき」と説明する。そしてビデオゲームもまた多様な背景を持つクリエイターに参加してもらい,ダイバーシティを実現していくことに価値があると述べている。

ただ,現段階では具体的にどう実現していくかは模索しているところだそうだ。専門家からさまざまな意見を集めている最中であり,どのようにゲーム産業を改善できるか調査しているという。 ゲームジャムには,これらの問題解決に関するヒントがいくつもあるのだ。

|

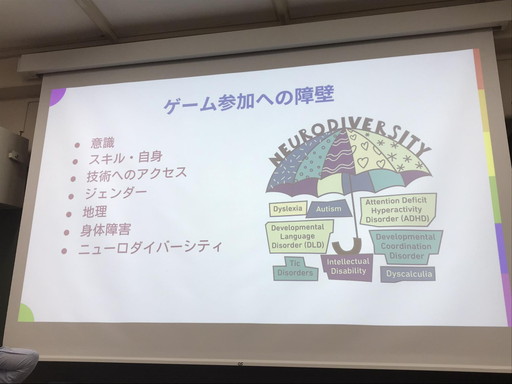

ここまでの講演で分かるように,すでに多様な要素があるゲームジャムだが,フャドタウ氏はそれでも多くの参加障壁が存在していると指摘する。

まず,誰でもゲームが作れるという「意識」の有無もひとつの壁だという。そもそもゲームジャムというイベントの存在を知ってもらい,みんながゲームを作れるという意識を広めていくことが,そうした壁をなくしていく方法のひとつだ。

続いて「スキル」の壁である。「ゲームジャムはICTの専門家などが参加するもの」というイメージが広まっている部分もあるため,やはり専門知識を持たないと参加しにくいと考えてしまう人も少なくない。また,「技術へのアクセス」という壁もある。失念しがちだが,誰もが必要なソフトが動くスペックのPCを持っているわけではないし,UnityやUnreal Engineといったツールにアクセスできる環境があるわけでもないのだ。

だからゲームジャム側が行うべきは,たとえプログラミングなどのスキルがなかったとしても,シナリオや絵が作れるなど,ほかの能力でも参加できるとイメージを変えていくことだ。また,PCやツールを使える環境を用意したり,ツールのワークショップを行ったりすることも重要になる。

そして「ジェンダー」の壁だ。国にもよるが,やはりゲームジャムの参加者は圧倒的に男性が多くなりやすい。どうすれば女性や,そのほかのジェンダーの人に参加してもらえるかも模索されている。

見過ごされがちだが,「地理」もまた壁になる。たとえば日本のゲームジャムでは首都圏や関西の都市部で開催されることが多く,地方に住む人が参加しにくい状況がある。ではオンラインでの開催なら問題が解決できるかというと,今度は先述した「技術へのアクセス」の壁があり,PCやツールなどの環境を持てない人が参加しにくくなってしまう。このことにより,地方でもゲームジャムを開催する必要性は十分にあるという。

「身体障害」も深刻な壁だろう。ここ数年は障害のあるユーザーでもビデオゲームがプレイできるよう,アクセシビリティに対応しているゲームは多い。しかしユーザー側へのフォローが積極的な一方,ゲーム開発におけるアクセシビリティの対応は十分ではない状況がある。ゲームジャムが対応する場合,たとえば会場がバリアフリー化されているかどうかなどの調整が求められる。

最後に「ニューロダイバーシティ」という,珍しい観点での壁が示された。これは「脳や神経の多様性」の壁を意味している。

具体的には,ADHD(注意欠如・多動症)の方やASD(自閉スペクトラム症)の方にゲームジャムに参加してもらえるようにするにはどうしたらいいか,というトピックだ。フャドタウ氏は,ADHD,ASDそれぞれの傾向を考慮した場の調整が必要になるのではないか,と問題提起する。例えば「ASD当事者にとってはスケジュールが細かく決まっている方が安心できるが,ADHD当事者にとっては細かいスケジュールに従うのが難しい」問題に触れ,「スケジュールに従ってもいいし,好きにしてもいい」形にすることで,参加しやすくできるのではないかと語った。

|

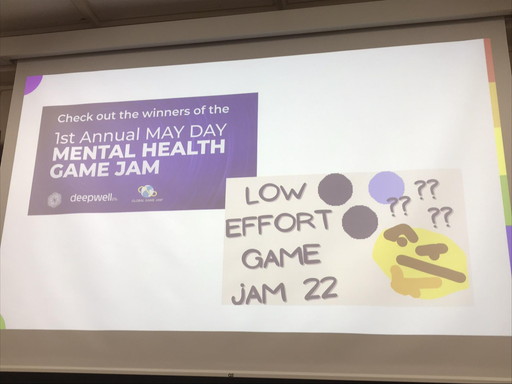

さらにフャドタウ氏は一例として,メンタルヘルスの教育や対処をテーマにしたゲームジャムであってもコンテスト形式で開催されてしまう場合がある問題を挙げた。社会生活で無理をしてしまうこと自体がメンタルヘルスの原因になり得るにもかかわらず,メンタルヘルスに関するゲームジャムで開発したゲームを競争させるケースがあるというのだ。

先述したゲーム完成のプレッシャー,そして完成したゲームがどう優れているかの競争が存在することもまた,ゲームジャムへの参加障壁になるだろう。

ではそうした競争をなくすことで,さらに参加障壁を減らしたゲームジャムはどうか。フャドタウ氏はそこで「Low Effort Game Jam」という試みを紹介。こちらは「ゲーム作りを頑張らなくていい。楽しむことが大事」というコンセプトで開催されている。そのハードルの低さから,多くのクリエイターに人気のあるゲームジャムだそうだ。

|

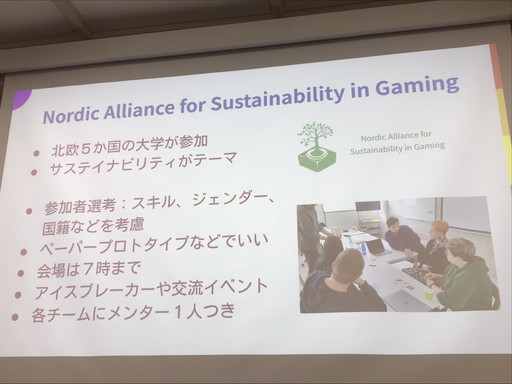

より具体的に多様なアイデンティティを持つクリエイターの参加を促すのが,「Nordic Alliance for Sustainability in Gaming」の事例である。北欧の5カ国の大学が参加し,文字通りサステナビリティを扱うゲームジャムだ。

こちらは地球環境の持続可能性を探るだけではなく,労働条件の改善といった社会環境の持続可能性もテーマの範疇に入っている。こうしたコンセプトによって,ゲーム産業の社会環境を考え直せるイベントにもなっているという。

実際にジャムの内容を見ると,ゲーム産業へ異議申し立てをするような要素が多い。参加者はスキルのほかに,ジェンダー,国籍といった背景を見て選考し,多様なアイデンティティを持つクリエイターが参加できるようにしている。

かつゲームを完成させるハードルは低めに設定されており,提出するゲームは紙に書いたプロトタイプ(ほぼ企画書のようなもの)でもOKとなっている。会場は夜7時に閉まるため,長時間のゲーム開発はできない仕様だ。

これらはゲーム産業が今後目指すべきダイバーシティの達成や,クランチを避けた適切な労働条件での開発ができるかどうかを提案していると言えるだろう。

海外では女性向けのゲームジャムとして「Woman Game Jam」が開催された。こちらは家庭を持つ女性も対象としており,会場では託児所も用意された。子供を預けながら,ゲームを開発できる環境を作っている |

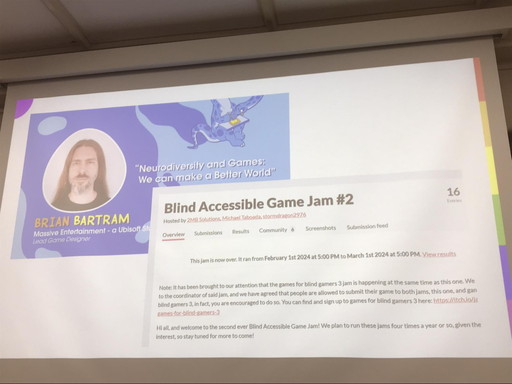

「Blind Accessible Game Jam」は視覚障害者でも使いやすいソフトウェアによって,同じく視覚障害者のプレイヤーでも遊べるゲームを開発するという,アクセシビリティを学ぶ目的のゲームジャム。現行のゲーム産業に対し,アクセシビリティのあるゲーム開発の方向を示すものでもある |

フャドタウ氏はそのほかに女性向けの「Woman Game Jam」や,視覚障害者向けの「Blind Accessible Game Jam」といった事例を紹介。これからのダイバーシティを実現するためのゲームジャムが,数多く登場していることをまとめている。

非常に興味深く,多様性を目指す未来にうってつけの講演だった……と言ってしまえば簡単だが,質疑応答ではこうした展望に異議を唱えるような質問が挙がった。簡単にフャドタウ氏の展望を肯定するようなものではなく,切り込んだ質問が飛び交った。

まず海外からの参加者からは「ゲームジャムで無理にダイバーシティを実現する必要があるのか。日本ではそもそも人種的な多様性は少なく,ならば必ずしもダイバーシティを実現する必要はないのではないか」という質問があった。

フャドタウ氏は「事情は違えども,どこの地域でもある程度の多様性はある。その社会において可能な限り,ゲームジャムにおけるダイバーシティを推進すべきだと思う」と回答。後日追加でフャドタウ氏から受け取ったコメントでは,その理由について「日本には昔から中国人,韓国・朝鮮人をはじめ,さまざまな出自の人びとが移住してきたうえ,現在は海外から移り住んだ方も増えている。つまり、『人種的な多様性』という概念が日本に当てはまらないとは私は思わない」との説明があった。

また一例に挙がった女性のゲームジャムについては,「女性だけのゲームジャムというのは,そもそも女性のみの参加者で固めることは果たしてダイバーシティの実現と言えるのか?」という質問も。フャドタウ氏は「複雑な背景がある質問だが,そもそも世の中に女性が安心して参加できるような場所が少ない問題がある。電車でも痴漢などの性犯罪に遭う可能性があるくらいだ。まず,女性が安心できる場所としてのゲームジャムが存在することに意味がある」と回答した。

それでも「女性のみのゲームジャムが登場することで,本当にダイバーシティの問題解決になるか?」と,回答に食い下がった追加質問が挙がる。フャドタウ氏は「社会自体が変わらない限り,ゲームジャムのレベルでは状況の改善に壁がある。ゲームジャムを運営する側はなるべくダイバーシティを実現したい」とまとめた。

ゲーム開発への参加障壁は,さまざまな環境変化のおかげで大部分がなくなったかに思える。しかし今回フャドタウ氏が説明したように,まだ参加障壁は多い。ゲーム開発における多様性の実現は未だに道の途中だ。誰もがゲーム開発に参加できる未来のために,やらなければならないことは多い。

- この記事のURL: