連載

理想を追求したゲームギア,時代の先端を行ったアーケード基板……セガのハードに込められた矢木 博氏の矜持 ビデオゲームの語り部たち:第21部

|

2020年10月6日,セガの携帯ゲーム機「ゲームギアミクロ」が発売となった。ちょうど30年前の1990年10月6日に発売された「ゲームギア」が約40%に縮小されたデザインの同機は,ゲームギアの発売30周年とセガの誕生60周年を記念する製品だ。

ゲームギアの全世界累計販売台数は1000万台以上。任天堂の携帯ゲーム機「ゲームボーイ」の数字にこそ届かなかったものの,ヒット商品であることに疑いの余地はなく,ゲーム史に名を刻んでいる。また,別売りのチューナーパックによって「携帯テレビ」として使えることも斬新だった。

|

そんなゲームギアは,どのようにして生まれたのか。今回の「ビデオゲームの語り部たち」では,セガで業務用ゲーム基板や,ゲームギアの開発に心血を注いだ矢木 博氏に話を聞いた。

|

今回のインタビューにあたって,矢木氏はセガに保管されていた自身の仕事に関わる資料を持参してくれた。その中には,実際にプレイ可能なゲームギア,ゲームギアの基板なども含まれている。

ゲーム会社では,1980年代から1990年代にかけての資料の廃棄や散逸が問題となっていると聞く。また,保存されているにしても,その状態が良好ではない場合もある。今回のようにまとまった資料が残っているケースは珍しいかもしれない。

「自分が手がけてきたプロジェクトに関連する書類,メモ,基板などは,セガのほうで管理してもらっています。最終的に残すか残さないかの判断はセガ側にありますが,今回のゲームギアに関するものはしっかり保存してありました。

機材類や基板図面,チューナーパック,ACアダプターなども残っていますね。おそらくゲームギアミクロの開発でも使われたんじゃないでしょうか」

資料がしっかり管理されているのは,セガだけでなく矢木氏によるところも大きいだろう。今回の取材が終わった後,矢木氏はどんな話をしたかなどをその場でノートにまとめていた。そんな丁寧な仕事ぶりは,本稿からも感じられるはずだ。

|

“近所の会社”だったセガに入社

矢木氏は1950年に東京都大田区の久が原で生まれた。

「東急池上線で蒲田駅から4つ目の駅です。同じ大田区の大鳥居にあったセガに行くには蒲田駅から京急蒲田駅まで徒歩で乗り換えが必要でしたが,近いんですよ。

中学生の頃にトランジスタラジオの組み立てなど,電気系の分野に興味を持つようになって,その後高校生になってからは,当時ブームになっていたアマチュア無線が趣味になりました」

|

|

|

|

その後,矢木氏は日本大学理工学部に進学。卒業後は電気系メーカーに就職しようと思っていたという。

「ですがオイルショック(原油の需給逼迫・価格高騰による経済の混乱)が起こって,電気系メーカーも先行きが不透明になりました。それで自分なりにいろいろと調べたら,セガ・エンタープライゼスというゲーム会社が自宅近くにある。面白そうだということで試験を受けて,1975年に入社しました」

|

|

|

この時期にセガへ入社した人の多くがそうであるように,矢木氏ももともとはセガ志望ではなかったわけだ。

「あの頃のセガに入社するハードルはそれほど高くなくて,新入社員は自分も含めて4,5人だったと思います。

デジタル系技術の夜明け前で,会社の事業には,いわゆるエレメカを中心とした業務用ゲームのほかに,ジュークボックス販売がありました。世の中がカラオケに切り替わる前のギリギリのタイミングだったと思います。ゲーム機やジュークボックスマシンのメンテ,補充用レコードの発送といった業務などを全国規模でやっていました」

現在のセガとはだいぶイメージが異なるかもしれないが,それでも当時の社員数は1000人もの規模だったという。

「ルートセールスマン,修理サービスマンなど,営業部だけでも600人以上いたのではないかと思います。またゲーム機械を製造していた製造部,パーツ管理,調達部でおよそ200人程度,ゲーム機械を販売していた販売部にも50人以上はいたと思います。それと人事,総務,労務,経理,財務,社長室などは合計すると100人程度ですね」

本連載の第19回で,吉本昌男氏は1987年当時のセガの社員数は1300人程度だったと話していた。その間にセガが「ハングオン」などの大ヒットアーケードタイトルや,家庭用ゲーム機事業への参入などで急成長したことを考えれば,12年で300人の増加は少ないようにも思える。

ここからは想像の域を出ないが,セガの業態がジュークボックス販売からゲームへとシフトしていく中で,人の出入りも相当に激しかったのではないだろうか。

|

|

「それ以前のフリッパーは,リレーやソレノイド,モーター,カム,歯車など,全部機械仕掛けで動いていました。ボールがターゲットに当たってアクションが起こるときに,トントンと音がするのは,ソレノイド,カム,歯車が中で動いていたからなんですよね。

ところが『ロデオ』では電子化されているんです。当時インテルの4040という4ビットプロセッサーが発売されて,それを搭載しました。

もちろん,当時のアーケードゲームの主流であったエレメカの仕事もあった。

「エレメカの製品不良,配線間違いなどを直しましたし,最終出荷するときも自分で配線などを見てチェックをしていました。デジタルとアナログの両方を経験できる,いい時代でした。

セガに入社する前は,『遊びの会社だから面白いんだろうな』ぐらいに思っていたんですが,実際に入ってみたら,デジタルによる変化のすごさを感じました。

自分でアナログ真空管を使ったアンプや,無線の受信機や送信機を作った経験はありましたけど,デジタル機器には100個とか200個とかいう数のICが使われていましたから」

ハードウェア開発とは“土俵作り”

矢木氏はその後,技術開発事業部の研究開発部に異動となり,ビデオゲームのハードウェア開発に関わることになる。

|

『ハングオン』が生まれるもっと前の時代ですから,当時のセガの代表作は,私の直属の上司だった佐藤秀樹さんが中心になって開発し,1976年2月にリリースされた『ロードレース』(※)です。CPUは使わず,TTLロジック(電子回路)だけで全体の制御をしていました」

※左右にカーブするコーナーをクリアしていく,アップライト型の1人用アーケードレースゲーム。近くのオブジェクトを大きく,遠くのオブジェクトを小さく描くことで遠近感を表現することに成功し,それまでのレースゲームの概念を覆した作品でもある。プレイ時間は70秒で,走行距離400キロ以上で延長されるシステムだった

矢木氏には,新人時代に上司だった人々が強く印象に残っている。今回の取材では,最初に配属された製造部の部長だった長谷川勝弘氏,生産本部の取締役で生産本部長の北村裕昭氏,研究開発部部長の高橋雅夫氏,取締役技術開発本部長の越智止戈之助氏などの名前が挙がった。

本連載の第11回に登場いただいた鈴木久司氏が,矢木氏の直属の上司だった時期もある。鈴木氏が新設の第二研究開発部部長に就任した際,研究開発部のメンバーは同部署に異動となり,佐藤氏が副部長,矢木氏は課長となった。後に鈴木氏はソフトの開発を行う第一研究開発部も監督するようになったという。

ビデオゲームの語り部たち 第11部:鈴木久司氏が魂を注いだセガのアーケードゲーム黄金時代

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏が,ビデオゲームの歴史で記録・記憶しておくべき人々や場所などを振り返る連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回登場いただくのは,セガのアーケードゲーム黄金時代を牽引した鈴木久司氏です。

- キーワード:

- 連載

- OTHERS

- ライター:黒川文雄

- ビデオゲームの語り部たち

そして,矢木氏が本格的にビデオゲームに関わったのは,のちにセガの代表取締役に就任する佐藤氏の下でだった。佐藤氏は業務用のゲーム開発からスタートし,セガの家庭用ゲーム機SG-1000,メガドライブ,セガサターンなどの開発責任者を務めた,当時のセガの中心的な人物である。

|

|

その後,佐藤さんはSG-1000とかSC-3000などの家庭用製品の開発に集中されるようになったんですが,同じ部署の上司と部下という関係は続きました」

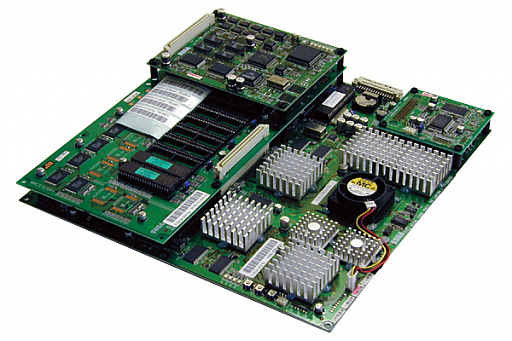

矢木氏はその後,「ワールドダービー」や「アウトラン」用の基板を開発。アウトランの基板を強化したXボードが「アフターバーナー」「GPライダー」に採用され,さらに画面回転機能を追加したYボードは「パワードリフト」などに使用された。

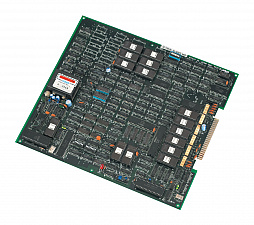

Xボード |

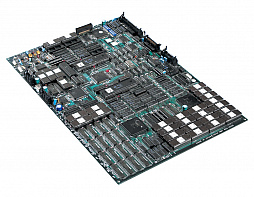

Yボード |

「Xボードは,スプライトの最大表示数が256で,各スプライトでズーム機能が使用できるようにしました。ダブル・フレームバッファ方式を採用したので,表示能力としては当時主流だったラインバッファ方式より表示の制限が少なくて自由度が高く,表示能力は3画面分程度あり,“最強”だったと思います。

表示解像度は320×224でした。CPUは10MHzのモトローラ MC68000を2個,サウンドは別基板になっていて,ヤマハの音源チップYM2151を搭載していました」

セガの名作アーケードゲームをハードウェア面で支えた矢木氏が社内で最も苦労したのは,常に最先端かつ最大のパフォーマンスを求める鈴木 裕氏との作業だったという。

「『アウトラン』『アフターバーナー』『バーチャレーシング』『バーチャファイター』などで,鈴木 裕さんとは侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論をしましたね(苦笑)。

私たちの仕事は,ゲーム開発のソフト側,開発者側がやりたいことの土俵を作ることなんです。土俵にはどんなものが必要かを考えてやっていました」

「アウトラン」 |

「アフターバーナー」 |

だが,作ろうと思ったものをすんなり作れるわけではない。

「ハードは,やるとなれば何でもできるんですが,何事にもコストが影響するわけです。例えば,ある作業の処理時間を半分にしようとすれば,単純に処理速度を2倍にしたり,並列処理化したりといった方法がありますが,結局は何かをトレードオフするということでクリアするしかないんですよ」

高速処理をするならより高価なプロセッサが,並列処理をするなら複数のプロセッサが必要になるといった具合だ。だが予算は限られているから,欲しいものを欲しいだけ使うわけにもいかない。

「Xボードやアウトランボードで使ったMC68000は,メーカーが推奨する動作周波数が8-10MHzくらいのものまでは安かったんですが,12.5MHzくらいから急に価格が高くなっていたんですよ。

その場合は安いものを使いつつ,電圧と温度条件を絞ったうえで,推奨以上の周波数で動かすんです。エクセプション(例外処理)と言うんですけど,そういう無理な使い方もしましたね。ものはやりようです。

CPUの許容電源電圧を,本来のプラスマイナス10%からプラス10%マイナス5%に調整するとか,ファンを使って温度が40度以上にならないようにするとか。そうすると,安いものでも12.5MHzで動くようになるんです。データを取って,その分布を見てメーカーと協議して,どうすれば動くようになるかを研究するのが仕事でした」

異業種への転身,そして再びセガへ

矢木氏には,一度セガを離れていた時期がある。

「1975年にセガに入って製造部と研究開発部の仕事をしたあと,1980年に一度退職したんですよ。

ゲームに関わっているうちにグラフィックスの仕事がしたくなって,辞めたんです。それで,1980年に本田技術研究所に入りました。

本田技術研究所と言えば,言わずと知れた本田技研工業のグループ会社であり,主に同社の研究開発を行う企業だが,自動車や二輪車関連でグラフィックスの仕事があったのだろうか。詳しく聞いてみると……。

「まあ,なんていうのかな……グラフィックスもやりたかったけど,クルマが好きだったからというのも大きいんですね。両方できるんじゃないかと思っていました」

残念ながら本田技術研究所でグラフィックスの仕事を手がけることはなかったようだ。また,同じ電子技術の仕事も,セガと本田技術研究所ではその内容が大きく違っていたという。

「あの頃のクルマは大規模な自動制御がなく,ワンチップ・マイコンくらいしか搭載していなかったので。そのワンチップ・マイコンを使ってABSやオ−トレベリングサスペンションが導入され始めました。ゲームですでに使用されていた電子技術が,クルマにも推進されてきたという感じです」

電子技術者から見れば,やはりセガの方が先を行っていてやりがいを感じたということなのか,矢木氏は1983年にセガへと再入社した。

「戻ってこられたのは,恩師である佐藤さんのおかげですよ。本当に良くしてもらいました。私から佐藤さんに『セガに戻りたいんです』と言ったら,『まぁ,ちゃんとやれよ』と言って,受け入れてくれました(笑)。

あの頃のセガはキャパシティがありましたね。ちょうど拡大基調で,株式公開のタイミングでもありました」

そして,念願の仕事を手がけることもできた。

「セガに戻ってからは,グラフィックスの仕事をやらせてもらいました。戻った頃はスプライトを使用した2Dのドット絵でしたけど,徐々に進化して3DCGになっていきましたね。その中で『アウトラン』『アフターバーナー』『デイトナUSA』などに関わりました」

グラフィックスの仕事は結局セガでしかできなかったのだが,一度セガを離れていなかったらどうだったのだろう。そもそも矢木氏がなぜグラフィックスを志したのかも,興味深いところだ。

「セガが買収したアメリカのグレムリン・インダストリーに出張したことがあるんですよ。そこでグラフィックスが面白いなあと思って,はまってしまったんです」

|

「『ヘッドオン』の開発手法を知って,なるほど,こういう風に作るんだと感銘を受けたんです。どういうことかというと,それまでのゲームにおけるグラフィックスというのは,いわばその都度『絵』を用意する,『絵』を描き変えることによって表現していたのですが,グレムリンがやっていたのは,ゲームの構成をライブラリ化して,最初から最後までのイベントを設定し,ゲームをやっていく中でイベントに合わせて『絵』を呼び出すといった方法でした。

今のゲーム開発では当然のことなんでしょうが,その当時『ヘッドオン』がやっていたことは斬新だったんですよ」

ゲームギアに影響を与えた意外な製品

そして矢木氏は1989年に,ゲームギアの開発に取りかかることになった。

同年に発売された,任天堂のゲームボーイとAtariのLynx(リンクス)に対抗する製品として開発されたことはよく知られるエピソードだが,矢木氏にはもう1つ,意識していた製品があった。

「ソニーさんのハンディカムはゲームギア開発の勉強になりました」

1989年6月に発売されたソニーのビデオカメラ「ハンディカム CCD-TR55」は,「パスポートサイズ」というキャッチコピーが付けられた小型サイズが反響を呼び,爆発的なヒット商品となった。

1979年発売のウォークマンで「音楽を携帯する」というスタイルを浸透させたソニーにすれば,音楽の次は映像デバイスという流れだったのかもしれない。だがソニーに限らず,1980年代はメーカー各社がデバイスの小型化に邁進した“軽薄短小”の時代だった。NTTが携帯電話サービスを開始したのも1987年のことだ。

ゲームギアの開発も,そんな時代を見据えたものとなる。

「ゲームギアの開発では,まず重さをどうするか検討して,人間が持ってちょうどいい重さは500グラムじゃないかということになりました。電池を含んだ重さは,ゲームボーイが約300グラム,Lynxは約700グラムでしたので,ちょうどその中間くらいの重さです。

Lynxよりも小ぶりにして,あと200グラムくらいの重さをどうやって削るかという問題になったんですが,これにはかなり苦労しました。

それまでやっていたアーケードゲーム基板の開発は,極端な話,大きな基板の上に電子部品を配置して,大きな筐体にガチャンと入れておしまいですから,まるで勝手が違いました」

ただ,矢木氏が以前手がけた仕事の中に,ヒントとなるものはあった。

「競馬ゲームの『ワールドダービー』や『ロイヤルアスコット』が参考になりましたね。

ゲームで走る馬の模型の下にあるキャリアには,2つのモーター,モーター制御部,通信部,電源などを小型化して収めていましたから」

そうやって始まったゲームギアの開発でまず問題となったのは,本体の形状だ。

|

目標の形状と重さを実現するため,ありとあらゆる部分でサイズダウンや軽量化が図られた。

「アーケードゲームなどで使用する基板の厚みは1.6ミリなのですが,ゲームギアは軽量化のために1.2ミリにしました。プリプレグ(樹脂シート)を減らしてこの厚さに調整したんです。そこに実装するチップやICなどの高さは平均2ミリ,最大でも5ミリくらいです。それまで使ったことのない表面実装部品も多かったですね。

透明なスケルトンの外装を作って,部品に干渉がないかを確認することもありました。外から見ながら,どうやって入れ込もうかとか,干渉しそうだから設計を変更しようとか,考えたんです。どこにどんな部品や配線を置くかといったことを検討するために,基板からの“等高線”も作ったんですよ」

だが,軽量化やサイズダウンは強度とトレードオフの関係にある。もちろん壊れやすいものにはできない。

「プレイヤーがゲームギアを持って,コントロールパッドのボタンを強く押すと,基板の両サイドに力がかかって,ストレスが発生するわけですよ。基板が湾曲すると,スルーホール(部品を挿入する基板の穴)と銅配線の接触不良が起きる可能性があるんです。

それに耐えるために,基板の銅箔は通常より倍の厚みを持たせて,スルーホールと銅配線間の接続部を強化しました。

また,コントロールパッドの裏側になる場所には部品を配置しないで,外装で支える構造にしたんです」

前述したように,基板全体では通常のものより薄くなっているのだが,銅箔は逆に厚くしているわけだ。あらゆる部分で軽量化やサイズダウンを図りつつも,強度には余裕を持たせる方針だったという。

「品質保証テストを繰り返して製品を仕上げて,実際に販売して強度が確保できていることが分かれば,そこからコストダウンすればいいんです。

セガとしては,お客さんに不良品,すぐ壊れるようなものを売って信頼を失ってはいけませんから」

小さなミスが大事件に

ゲームギアの開発では,はんだ付けにもさまざまな工夫が凝らされた。筆者も含め,中学時代にはんだごてを使ったことがある男子は多いだろうが,当然ながらそれとはかなり異なる。

「ゲームギア基板の製造には,フローはんだ(溶けているはんだで満たされた槽の上に基板を通す方法)と,リフローはんだ(部品にあらかじめクリーム状のはんだを付けて,熱風ではんだを溶かす方法)の2つを使っています。基板の表側の表面実装部品はリフローはんだ,基板の裏面のDIP部品(基板を貫通させて実装する部品)はフローはんだです」

だが,ここにある問題が起こった。

「本来は表面実装部品なのに,設計上基板の裏面に配置しなければならず,フローはんだで付けなければならなくなったものもありました。そのままはんだ槽に通すと内部の水分が膨張して爆発してしまうので,乾燥させるベーキング処理を行うことにしたんです。ほかにも,基板をはんだ槽を通す方向にも気を配るなどしました。部品にはんだが溜まったり,IC同士が干渉したりしないようにするんです」

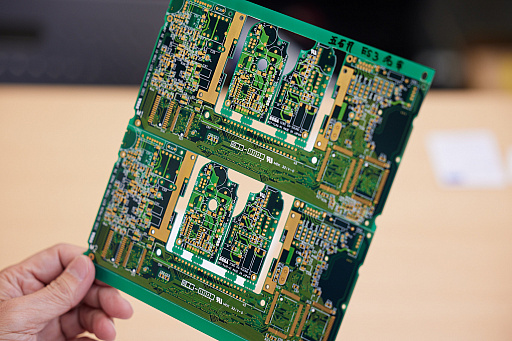

矢木氏が取材に持参したゲームギアの基板が,下の写真だ。本体のサイズより大きいのは,2台分のものだからである。

|

「基板も決まりごとがあります。大元となるものには1メートル×1メートルの定尺があって,それをエッチングマシン(回路をプリントするマシン)などに通すワーキングサイズに分割します。何枚取りにするかということです。ゲームギアの場合は16枚取りで,1枚が2台分でしたから,大元からは32台分の基板が作れました。

2台分が1枚になった状態でエッチングマシンや部品の自動マウンターに通し,はんだ処理などをして,基板が完成します」

1台のゲームギアには,大小計3枚の基板が入っている。写真を見て気づく人もいるかと思うが,中央部にある小さな2枚の基板を切り離して,本体に装着しているのだ。これも矢木氏の工夫だ。

「1台のゲームギアはメイン基板,サウンド基板,電源基板の3種類で構成されています。

サウンド基板や電源基板を別々に製造すると,工程管理が複雑になってコストも余分にかかります。そこでメイン基板と一緒に面付けし,一回の工程で終わるようにしたんです。サウンド基板と電源基板を切り離して空いた部分に,液晶がピタリとはまるようにしました」

もちろん外装にもミリ単位のこだわりがある。

「外装のプラスチック(ABS)の厚さは2ミリです。メガドライブなどの据え置き機は3ミリですが,それだと携帯ゲーム機としては重くなってしまうので,2ミリにしました。もちろん強度を落としてはいけないので,内部構造に“骨”を作り,補強しています。重さや強度など,すべてを考えてレイアウトしていました」

無駄を省きに省いて設計したものだけに,1つのミスが大事件になることもあった。

「1990年の6月頃,東京おもちゃショーに出展するデモ機を準備していたときのことなのですが,液晶端子の位置を間違えて基板を設計してしまいました。液晶表示器と基板をポリイミド材のフレキシブル基板(100本程度の信号線を帯状に並べたもの)ではんだ付けし,ケースに収めるときになって,初めて気づいたんです。いくらやっても液晶表示器がケースに収まらないので,さすがに青ざめました。

おもちゃショーは数日後に迫っていて,基板をいちから作り直す時間もない。そこで,フレキシブル基板をボンナイフで一本一本きれいに裂いて何とか収めて,液晶表示器と基板をねじ止めして出展しました。

開発部署のスタッフ総出で20台分のフレキシブル基板をそーっと短冊状に切ったので『短冊事件』と呼ばれてましたよ。やり終わった後は,ほっとしました」

矢木氏の目から見たゲームボーイ

前述したように,ゲームギアはゲームボーイに対抗する製品として開発された。矢木氏の目にゲームボーイはどう映っていたのだろうか。

「初めてゲームボーイを見たときは,『白黒は面白くないなぁ……』って思いました。ゲームを携帯して,いつでもどこでも遊べるのはいいと感じましたけど,自分ならもっといいものを作りたいと。

その後に上司の佐藤さんから『矢木,お前やれ』と言われてゲームギアの開発が始まったんです。やるからには絶対にゲームボーイに負けたくないと思って,新しいことに取り組みました。重さや持ち方が日本人に合ったもの……ゲームボーイとは決定的に違うもの……つまりゲームボーイが白黒だったので,ゲームギアはカラーだったということです」

ゲームギアでよく言われるのはバッテリー駆動時間の短さだが,これはあの時代にバックライト搭載のカラー画面を採用したゲームギアの宿命でもあった。矢木氏はその選択に後悔していない。

「電池の減りの早さは認識していたのですが,あれはしょうがないと思っていました。全体の消費電力が2.5ワット近くあるうちの1.5ワットがバックライトなんです。バックライトを暗くしたり,もしくは画面の輝度をもうすこし下げたりすれば多少は長くできたのですが,そうすると他製品との画質の比較で負け,カラーにする意味やインパクトがなくなって,チープなものになってしまったでしょう」

矢木氏の言葉からは,技術者としての誇りが伝わってくる。

「ソフトも含めたゲームギアの事業は成功ではなかったとか,任天堂に水をあけられたなどと言う人がいますが,それは任天堂のソフト開発力やマーケティング力がうまかったんだと思います。あとは画面を白黒にしたという割り切りです。

その割り切りに,残念ながらセガとしてはあまり追随できなかった部分があるかもしれませんが,画面のカラー化をはじめとして,当時できることは何でも盛り込みました。

ゲームギアは1000万台販売されたんですよ。金額にすれば2000億円のビジネスを作ったわけで,セガのハードとして十分な成功だったと思います」

ゲームギアがゲームボーイと決定的に異なる点は,カラー画面だけではない。

「ゲームギアは,生活の中でどこででも見ることができるものを目指したんです。いわば『パーソナルディスプレイ』ですね。

家庭でお子さんが好きなテレビ番組を見たい,ゲームをしたいと思っても,お父さんが野球中継を見ていたら無理じゃないですか。でもゲームギアは『パーソナルディスプレイ』だから,自分が好きな時間に好きなものを見られる。チューナーパックの存在価値はそこにあるんです」

|

「パーソナルディスプレイ」と同じように重要なキーワードがもう1つある。

「『アフターサムシング』も意識しました。ゲームギアは本当の意味でのメインマシンにはなり得ないんです。ゲームの楽しみを追求したいなら,大きい画面で据え置きゲーム機をプレイをしてもらったほうがいいですから。

なので,ゲームギアはちょっと暇なときに触るものだと考えていました。アフターゴルフとか,アフタースキーとか。何かをやったあとにちょっとだけ遊ぶものが,ゲームギアのコンセプトだったんです。ゲーム以外にも,例えばテレビを見たり,AV端子にビデオカメラをつなげて,撮ったばかりの映像を再生したりといったことです。当時のビデオカメラのビューファインダーは白黒でしたし。

セガとしては“土俵”を作って,あとはお客さんがどう遊んでくれるか,どう楽しんでくれるか……ということなんですよ」

このあたりは,セガの開発マインドと言っていいだろう。世の中にないものはセガが作る,セガが作るんだったら,その時代で最高のものを……という気概だ。

ゲームギアは矢木氏にとってまさに入魂の一作だった。それだけに,納得できない要求を突っぱねたこともある。

「当時SOA(セガオブアメリカ)から,『マスターシステムのカートリッジを挿せるようにしてほしい』という要求がありました。でも,そういうものになると自分の考えたものとはかけ離れた,Lynxのようなものになってしまうと思って,拒否したんです。SOAのマーケティングディレクターだったアル・ニルセン氏とは,いろいろやりあいました。

結果としてはSOAが,マスターシステム用の変換アダプターを作りました。両方のカ−トリッジの信号線はほとんど同じなので,変換アダプターを使うことでマスターシステムのROMカートリッジをゲームギアで動作させることができたんです」

|

|

|

|

数々の苦労を経て,ゲームギアは1990年10月6日に発売となった。

「自分が関わったものですから,発売された時も店舗を何軒か回りました。店頭に並んでいる在庫が少しずつ減っていくのを見て喜んだのを覚えています。それまではアーケードゲームばかりでしたから,新鮮な体験でした」

|

矢木氏自身が宣伝マンになったこともあるという。

「ゲームギアが発売されたあと,プロ野球の日本シリーズのチケットを買うために池袋まで行ったことがありました。今みたいに電子チケットなんてないので,池袋の販売所に徹夜で並んだんですが,そこにゲームギアを持っていったんですよ。

夜中の静かな行列の中で,いろいろとデモンストレーションをしました。ゲームをしたり,音を出してテレビを見たり……。暗い場所でのゲームは,バックライトを搭載しないゲームボーイでは難しかったですからね。

周りの人はゲームギアに興味深々の様子でした。さすがに『使わせてくれ』と言われることはありませんでしたが,便利そうでいいな思ってくださっていたようです」

全世界販売台数1000万,そしてゲーム以外の付加価値も備えたゲームギアだったが,後継機の話はなかったのだろうか。

「個人としては後継機を作りたい思いはありましたけど,セガとしてはなかったですね」

もし後継機を作ったとしたら,どのようなものになったのだろうか。

「ゲームギアは5ボルトで動いていましたが,それを3.3ボルトで動くようにすれば電池消耗が減らせます。あとディスプレイのバックライトを蛍光管からLEDにできれば,さらに長時間駆動ができたでしょう。

いろいろとやりたいことはありましたが,次のアーケードゲーム開発の仕事も控えていましたし,諦めました」

数多くのハードウェアに携わった矢木氏だが,やはりゲームギアには特別な思いがあるようだ。

「ゲームギアは自分が関わった最初のコンシューマーの製品で,自分の考えを製品に込めて開発しました。自分の息子みたいなものですよ」

アメリカ出張で得たもの

矢木氏がゲームギアから離れ,アーケードゲーム開発の仕事に戻った頃は,セガを中心にアーケードゲームにおける表現,ソフト内容が急速に高次元化していた。

それには,時代の変化がもたらしたテクノロジーのスピンアウトが関連していた。

1989年にベルリンの壁が崩壊し,アメリカとソビエト連邦の間で長く続いた冷戦が終結。それによって,軍需産業が自社の保有する技術を他業種に転換しようとする動きが活発化した。それがゲームの高次元化に貢献したのだ。

その一つが,セガに技術協力を申し出たGE(ゼネラル・エレクトリック社)である。トーマス・エジソンが創業した電機メ−カーだが,冷戦が終わる頃には原子力や宇宙工学にまで事業分野を広げていた。

セガとの接点は3DCGだった。おそらく軍事用を想定した戦闘機・戦車などのシミュレーション技術を民間用に転用したものだと思われる。

GEの子会社のひとつである,ゼネラル・エレクトリック・エアロスペース(後のマーティン・マリエッタ,ロッキード・マーティン)とセガが共同で開発したアーケードゲーム用基板が「MODEL2」「MODEL3」だ。

ここに「MODEL1」の名前がないことを不思議に思う読者もいるだろうが,実は今回の取材で,MODEL1はセガが単独で開発した基板だという証言を矢木氏から得た。

「MODEL1までの基板は全てセガの社内開発です。私は当初MODEL1の開発には関わっていませんでしたが,開発最終段階になってもバグが取れず動作が不安定だっため,急遽プロジェクトに参加しました。そして『バーチャレーシング』の出荷にこぎつけたんです」

その功績が認めれられてか,矢木氏はMODEL2からアーケード基板開発を担当することになる。

「私はMODEL2に始まって,MODEL3,NAOMI,CHIHIRO,TRIFORCE,SEGAHIKARU,LINDBERGHなど,たくさんの基板に関わりました。

MODEL1はテクスチャを使わないフラットシェーディングでしたが,その完成後にGEからテクスチャマッピング技術のオファーがありました。

そしてMODEL2ではセガが演算部分(ジオメトリー演算部),GEがレンダリング部分を開発し,製品化したという流れです。

MODEL3はより質の高いグラフィックスを実現するため,セガがシステムのコンセプトデザイン,GEがシステムの設計を担当しました。基板化と量産化はセガが行っています。MODEL3はシステム自体も高価でしたし,ライセンス料が含まれる関係で,高額になったんです。そのため,SEGAHIKARUがセガの社内で開発されました」

GEエアロスペースとの仕事はなかなかハードだったようだ。

「彼らのテクノロジーの勉強と意見交換のために,何度かアメリカへ出張しました。けっこう苦労もしましたね。彼らは東海岸の人たちだから,西海岸の人みたいに緩くなかったというのもあるかもしれませんが……(苦笑)

特にグラフィックスやコンピュータの専門用語が大変でした。日本語では知っていても,英語で何と言うかまでは分からなかったんです。彼らからすれば,セガのメンバーは英語もできないのに,何でこんなところに来ているんだ……という感じだったでしょうね」

だが,あるときはまったく逆の状況になったという。

「GEエアロスペースのスタッフは,ICの作り方や使い方に疎かったんですよ。ゲートアレイ(※)の使い方も分からなくて,実際やっていなかったようです。ある時,彼らのためにセミカスタムICを2週間くらいで作って,それをハンドキャリーで持って行ったら,『セガはマジカルだ』と驚いていました。彼らにすれば3か月かかると思っていたものが,2週間でできてきたわけですから。

セガとしては高度なCG技術の勉強ができて,GEエアロスペースも大規模回路を集積回路化する勉強ができた。双方にとってよかったことだったと思います」

※ICの製造方法の1種で,基本的な部分があらかじめ用意されているイージーオーダー的なもの

|

矢木氏はアメリカ出張中に,ある名作が誕生するきっかけに立ち会ったことがあるという。

「休日に現地スタッフが地元の観光ツアーに連れ出してくれて,クルマ好きの人にはおなじみのデイトナ・インターナショナル・スピードウェイに行ったんです。鈴木 裕さんも一緒だったと思います。コースを見学したり,デモ走行に同乗したりして,その後にチケットが手に入ったので,レースも観ました。そのレースの感動や印象が『デイトナUSA』につながっているんです」

|

この体験を今振り返って,矢木氏には思うところがあるようだ。

「今は新型コロナ感染症の危険があるので,自分からどこかに出向いたり,感じたり,触ったりといったことがままなりませんよね。オンライン会議ツールは便利ですけれど,ライブ性がないんです。もちろん本質的には言葉を交わして打ち合わせができればいいんですが,ライブ性には隠されたというか,オンラインでは気づけない要素があると思います。実際に会って話してみて,初めて分かる相手の強みとか特徴とかがあるんです。

だから,今はともかく,ライブ性は重視していたいんですね。“副産物”を得たいと思うなら,オンラインだけじゃだめだと思います」

ゲームセンターの醍醐味とは

MODEL2やMODEL3でリリースされたタイトルは,「バーチャファイター」「バーチャストライカー」「電脳戦機バーチャロン」「デイトナUSA」など,人気シリーズが目白押しだ。セガのアーケードゲーム黄金時代と言っていいだろう。

だがそれを過ぎると,アーケードゲーム基板の作り方も変わっていった。

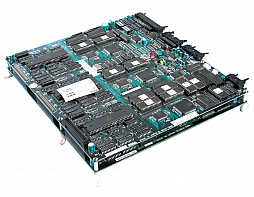

「家庭用ゲーム機のグラフィックスを,アーケードに流用できるようになってきたんです。それまでの家庭用ゲーム機は性能が足りなかったので,オリジナル基板を作っていたのですが,NAOMIやNAOMI2はドリームキャスト,CHIHIROはXbox,TRIFORCEはゲームキューブといったように,ゲーム機をベースとしたものになっていきました」

NAOMI |

CHIHIRO |

|

TRIFORCEは,セガ,任天堂,ナムコの3社が共同で開発した基板だ。セガが家庭用ゲーム機やアーケードゲームの市場で激しく争った任天堂やナムコと手を組むということが,時代の移り変わりを象徴していたと言えるだろう。

だが,そんな中で生まれたセガオリジナルの基板が,SEGAHIKARUだった。

「SEGAHIKARUは『消防士 BRAVE FIRE FIGHTERS』(1999年)などで使われた基板です。この基板は仕様策定から開発設計まで,全部セガで行いました。かなり苦労しましたね。100万ポリゴンを安定的に出せて,光の表現力が高いものにしようということで,当時一般的だったグローシェーディングではなく,フォンシェーディングを採用したんです」

|

|

「安定的に出せて」というのが,矢木氏のこだわりだ。

「当時,次世代機が100万ポリゴンを出せると話題になっていましたが,セガの考えていた100万ポリゴンは,それとまったく違うんです。

私たちアーケード基板開発チームは,責任者の鈴木久司常務から『あの家庭用ゲーム機でさえ100万ポリゴンを出しているのに,何でこんなに金がかかるんだ。お前らだめだなー!』と叱られたんですが,あちらはベストエフォート,こちらは最低保証で100万ポリゴンですから。全然スケールが違うんですよ。鈴木 裕さんからは『常に100万ポリゴンを出してくれ』って言われるんですからね(苦笑)」

セガオリジナルの基板は,SEGAHIKARUが最後となっている。ゲームセンターの衰退は続き,セガサミーホールディングスは2020年末にセガ エンタテインメントの株式をGENDAに譲渡して,セガはゲームセンター運営から撤退した。時代は大きく変わり,あの頃と違うセガがある。

「1人が1台スマホを持つ時代になったのが大きなターニングポイントでしょうね。ゲームセンターの醍醐味は,対戦者と顔を合わせて盛り上がれたり,同じ空間で和気藹々とした雰囲気や緊張感を楽しめたりすることだと思うんです。サッカーの応援だって,個人個人がテレビを見て応援するのと,スタジアムで一丸となるのは,まったく違う体験でしょう」

矢木氏は,全国のセガの直営と協力ゲームセンターをネットワークでつなぐサービス「ALL.Net」にも関わった。だが,ゲームセンターにとって本当に重要なのはライブ性だと考えているという。

「インターネットでつなぐことにより,通信対戦や全国ランキング,プレイデータの保存が可能になりました。

でも,実際にその場所で出会うこと,対戦すること,つまりライブの必要性がなくなればゲームセンターは不要になるんです。その点でコロナ渦の状況は厳しいですし,これからさらにその傾向が強まるでしょう」

今,セガに思うこと

矢木氏は2010年に60歳で定年を迎え,再雇用で2015年までセガで社内コンサルタントのような仕事に携わった後,2015年に退職した。

2020年10月に発売されたゲームギアミクロの感想を聞くと,矢木氏は顔をほころばせた。

|

矢木氏はゲームギアを「自分の息子みたいなもの」と表現した。だとすれば,ゲームギアミクロは孫のような存在になるのかもしれない。

そんなゲームギアミクロをリリースした今のセガを見て,矢木氏は何を思うのだろうか。

「今いるスタッフの能力をうまく活かしてほしいと思いますね。自分たちが上長だったころに新人だったメンバーが,大きく育って中堅どころになっているんです。彼らの知識や技術を活かしてほしいと思います」

矢木氏は70歳を迎えるが,毎日を活発に過ごしている。

「セガ退職後は,個人事業主としてデータベース関連の仕事を受けていました。また,セガのウインドサーフィン部時代から通っていた神奈川県の津久井浜に,ウインドサーフィンの用具を預かる艇庫を作って管理する仕事もやっています。津久井浜で余生を過ごそうと思って買った場所なんです(笑)。

|

矢木氏はそう言って相好を崩した。日焼けしたその顔は情熱に溢れ,年齢よりもかなり若々しく感じられた。

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

●参考資料

「セガ・ゲームの王国」(大下英二 著 / 講談社)

「アーケードTVゲームリスト 国内・海外編」(赤木真澄 編 / アミューズメント通信社)

「セガ・アーケード・ヒストリー」(エンターブレイン)

- この記事のURL: