連載

低価格の「SIMPLE」シリーズで業界の隙間を突いた,元D3パブリッシャー社長・伊藤裕二氏の生存戦略 ビデオゲームの語り部たち:第33部

|

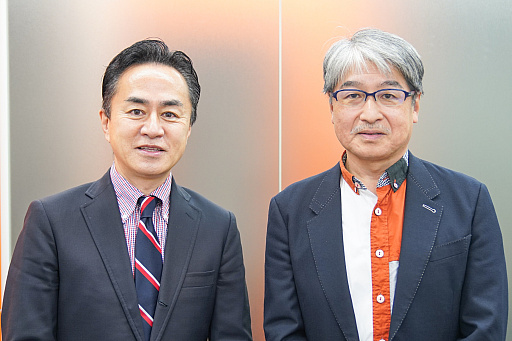

さまざまな業界に,“大手ではないがユニークな存在感があり,一目置かれる企業”がある。ゲーム業界で言えば,「地球防衛軍」シリーズで知られるディースリー・パブリッシャーがそれに当てはまるのではないだろうか。今回の「ビデオゲーム語り部たち」では,元ディースリー・パブリッシャー社長の伊藤裕二氏に登場いただく。

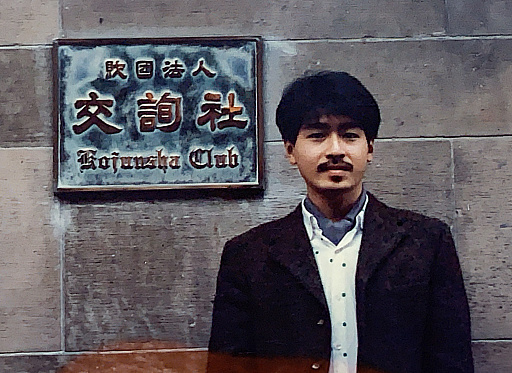

実を言うと筆者(黒川)と伊藤氏は旧知の間柄なのだが,最初の出会いは2人がゲーム業界に入る前のことだった。1990年代前半,筆者は映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)で,自社配給映画の宣伝を担当しており,TSUTAYAなどを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下,CCC)のグループ企業で,主にTSUTAYAの店内用フリーペーパー「WonderPress」の営業や編集を行っていた,AV生活総合研究所によく通っていた。そこで良く顔を会わせていたのが伊藤氏だったのだ。

当時の2人に“ゲーム”という共通点はなかったが,その後筆者はセガに入り,伊藤氏はディースリー・パブリッシャーを立ち上げ,ともにゲーム業界における激動の時代を生きることとなった。そして今回また顔を合わせたというわけで,不思議な縁を感じる。

伊藤氏は現在,ディースリー・パブリッシャーを離れているが,「SIMPLE」シリーズに代表される同社の斬新かつアグレッシブなコンテンツ開発と流通戦略が,それまでになかったゲームのカテゴリーをもたらし,業界の発展に寄与したことは間違いない。そんな伊藤氏に,これまでの歩みを語ってもらおう。

|

“イケイケ”のリクルートで,短い期間に多くを学ぶ

伊藤氏は1964年生まれで,高校卒業まで北海道の札幌で暮らしていた。東京に出るきっかけは慶應義塾大学への進学だが,同大学を熱心に志望していたわけではないようだ。

「進学先は,国立と私立の両方を考えていたんです。ただ,北海道にはあまり私立大学がないので,東京か関西の大学に行こうと。それで一番早く行われた慶応の指定校推薦にエントリーしたら,なぜか選出していただけたんです。仮に早稲田の指定校推薦が早かったら,そっちに行っていたかもしれない」

学部は法学部だったが,「法律の知識を付けておきたい」くらいの漠然とした理由で,とくに弁護士を目指していたわけではなかったという。そんな伊藤氏は大学卒業後の1987年にリクルートへ入社したが,これも“第一志望”ではなかった。

「本当は電通に入りたかったんですが,悠長に構えていたら出遅れてしまって。いろいろな会社を回る気もなかったんで,リクルートにいた先輩と,博報堂にいた知り合いの知り合いを訪ねて,その2社だけ面接を受けました。

両方内々定をもらったんですが,10月1日にどちらの内定式に行くかを決めることになります。それで迷ったんですが,リクルートは3年くらいでいろいろなことを学べそうだなと。博報堂は同じことを学ぶのに10年くらいかかりそうな雰囲気を感じたので,リクルートに決めて,正式な入社前からアルバイトとして働き始めました」

リクルートは社員の起業や独立を奨励する社風で知られ,さまざまな企業のトップを輩出している。伊藤氏によると,当時からリクルートに「ここに骨を埋めよう」と思って入社する者は少なく,ほとんどは転職や独立を視野に入れ,実績作りやノウハウの吸収にいそしんでいたという。伊藤氏の同期も,ほとんどもリクルートに残っていないそうだ。

|

伊藤氏が入社した頃のリクルートは,急激な事業成長と,それに伴う組織拡大を進めている真っ最中だった。

「私の入社した年が,3年連続で新卒を1000人採用したときの2年めだったと思います。全社員が4000人くらいで,そのうち半分が入社1〜2年めだったわけです」

こちらもよく知られた話ではあるが,リクルートは“体育会系”の会社でもあり,伊藤氏にはその雰囲気が印象に残っているようだ。これはのちに伊藤氏が同社を辞めるきっかけの1つになったという。

「もうイケイケでしたよ。天井から営業成績の表がぶら下がってるし,毎日朝礼があるし,『誰々さんが何々を受注しました』なんて社内アナウンスがひっきりなしに流れてくるし。

ノルマじゃないんですけど個人の“目標”があって,それを達成するかどうかが一番のミッションになっていましたね。もちろん新卒と入社3年めでは目標値が違って,それを達成できるが問われていました」

余談になるが,当時のリクルートは,高速回線のリセールなどを行うI&N事業に力を入れており,伊藤氏の同期の半分以上はその事業に回されていたという。東大の工学部出身なのに,回線の営業に日々走り回る人もいたそうだ。

そして伊藤氏によれば,この事業を進めるため,政治家や官僚へ近づこうとした結果が,「リクルート事件」※なのだという。

※リクルート関係者から,グループの不動産会社であるリクルートコスモスの未公開株が賄賂として複数の政治家や官僚に渡った事件。政治家や官僚に加え,リクルートの江副浩正代表取締役(当時)らが逮捕・起訴された

伊藤氏自身は,中古車情報誌「カーセンサー」の事業部に配属された。アルバイト時代は編集部で雑誌を作っていたが,正社員になってからは雑誌の広告営業として,トヨタや日産といった自動車メーカーや,ヤナセなどの販売業者を主に回っていたそうだ。

「ちなみに,今リクルートホールディングスの会長を務めている峰岸さん(峰岸真澄氏)は私の同期でして,同じ部署の営業で中古車ディーラーを担当していたんです。当時の中古車ディーラーは,一癖も二癖もある人達が多かったですから,彼はそこでも力をつけたんだと思います」

伊藤氏はそう話したが,クライアントが違うといえ,その峰岸氏と同じ部署にいたわけだから,伊藤氏の仕事も決して楽なものではなかっただろう。

「3年くらいでいろいろなことを学べそう」と思って入ったリクルートだったが,氏は2年で辞めることとなった。

「目標の達成を問う部分に関してはそんなに不満はなくて,むしろ合理的だと思っていました。ただ,達成するための方法論が,あまり賛同できなかったかな。人道的,倫理的にちょっとどうなんだろうと」

その後伊藤氏は,筆者が記事冒頭で触れたAV生活総合研究所(以下,AV総研)に入社した。同社は総勢10名程度の,リクルートとはまったく規模が違う会社だった。

|

ちなみに北方氏は,1974年にデビューし,「空飛ぶ鯨」を代表曲に持つフォークデュオ「ちゃんちゃこ」の1人として「ぎんざNOW!」「レッツゴーヤング」などのテレビ番組にも出演していた“きたかたよしろう”その人である。

ピピンアットマークでゲームとの接点が生まれる

1990年代に入ると,AV総研の親会社であるCCCは,ゲーム関連事業を手がけるようになる。TSUTAYAがゲームの販売を開始したほか,映像や音楽,書籍の企画・製作などを行うグループ会社,カルチュア・パブリッシャーズ(現カルチュア・エンタテインメント)がゲームのパブリッシングも行うようになった。

このカルチュア・パブリッシャーズのゲーム事業がディースリー・パブリッシャーへとつながっていくのだが,カルチュア・パブリッシャーズがゲームを手がけることになった経緯にはAV総研が絡んでいる。そのきっかけはあるゲーム機のプロジェクトだった。

「AV総研は,CCCとエフツウとの合弁会社だったんですが,そのエフツウの黒川社長(筆者とは同姓同名の別人物である黒川文雄氏)が,松下電器産業や日本ビクター,東芝,日立といったビデオデッキメーカーや,バンダイのコンサルティングをしていました。その流れで,『ピピンアットマーク』の企画が立ち上がりました」

ピピンアットマークは,1996年3月にバンダイの子会社だったバンダイ・デジタル・エンターテインメント(1998年解散)から発売されたゲーム機だが,販売台数は4万2000台と言われており“世界で最も売れなかったゲーム機”とされることもある。そのエピソードは4Gamerでもたびたび記事として取り上げている。

第76回「黒川塾」のテーマは「世界一売れなかったゲームハード・ピピンアットマーク!」。オンライン配信にて5月30日開催

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏が主催する「黒川塾」。2020年5月30日に開催される第76回では,1996年に発売されたゲームハード,ピピンアットマークがテーマとして取り上げられる予定。ゲストは司会進行を務める黒川氏と同姓同名で,同機のプロデュースに携わった黒川文雄氏だ。

「黒川社長とバンダイの山科社長(山科 誠氏)が,定期的にミーティングする中で,ゲームのハードウェアをやりたいという話になったんです。バンダイはそれ以前にハードウェアで失敗しているんですけれども,どうしても任天堂を意識せざるを得ない時代だったんでしょうね。エフツウは東芝を通してアップルコンピュータ(当時)とのつながりもあったので,Mac OS搭載ゲーム機の構想が立ち上がったんです」

ことの成り行きから,AV総研にいた伊藤氏もピピンアットマークのプロジェクトに深く関わることになる。これが伊藤氏とゲームとの最初の接点だった。

「バンダイ側のメンバーは当初,山科社長と鵜之澤さん(鵜之澤 伸氏。後にバンダイナムコゲームス代表取締役に就任)くらいしかいなかったので,黒川社長と私とで代行して,アップルコンピュータとの調整を進めていったんです。1993年1月にサンフランシスコで開催されたMacWorld Expoで,1回めの交渉をしました」

大事な交渉のはずだが,ここに黒川社長は参加していない。

「当初は山科社長と鵜之澤さん,バンダイの専務だったマイク早川さんと黒川社長,そして私の5人で行くはずだったんです。でも1992年の年末に,黒川社長から『行けなくなったから』と連絡があって。

すでに休みに入っていたので,黒川社長はバンダイ側に連絡してなくて,山科社長も鵜之澤さんも知らないわけですよ。それで当日,『黒川君は別のフライトで行くの?』って。私は山科社長と1対1で話したことすらなかったですし,あのときは本当に困りました」

そんなハプニングで始まったアップルコンピュータとの交渉は順風満帆とは行かず,難航したという。東芝から紹介してもらったガストン・バスティアン氏(モバイル端末であるApple Newtonの部門を統括していた)が相手だったが,交渉の中で伊藤氏らは「どうも違うぞ」と感じ始めたとのこと。

「それでクパチーノのアップルコンピュータ本社に交渉に行ったら,Mac OSのライセンスチームが出てきて,これでようやく話ができると。そのあとも契約に至るまでに二転三転しました。日本とクパチーノを行ったり来たりしたり,FAXでやり取りしたり。先方の担当者にも,浅草にあったバンダイ本社に何度も足を運んでもらいました。当時私は30歳前後で,そうしたサポートをほぼ1人でこなしていたわけですが,振り返ると貴重な体験でしたね」

ピピンアットマークのプロジェクトでは,ゲームの開発も行われた。

「エフツウの社内に,ゲームの制作チームを作ったんです。出来上がったのは。『ビクトリアンパーク』という,『宝島』と『不思議の国のアリス』を混ぜたような,ムービーっぽいゲームでした」

|

日債銀とのファンドで「SMPLE1500」シリーズがスタート

ピピンアットマークのビジネスは残念な結果に終わったが,伊藤氏自身はカルチュア・パブリッシャーズにてゲーム事業を推進することになる。

「エフツウの開発チームにPlayStationかセガサターンのゲームを作ってもらおうという話になりました。黒川社長は,ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時。以下,SCE)の業務部長だった高橋裕二さんと仲がよかったので,すぐにPlayStationのライセンス契約を締結していただいて。

それでカルチュア・パブリッシャーズの1作めとして作ったのが,1997年4月に発売した『イワトビペンギン ROCKY×HOPPER』でした。まだパーティーゲームという言葉がない時代に,それをキャッチコピーにして売り出したんです」

「イワトビペンギン ROCKY×HOPPER」はスマッシュヒットとなり,15万本ほど売れたとのこと。エフツウのチームはもう1本開発した後,バンダイのゲーム事業部門に移籍となった。

「おかげさまでカルチュア・パブリッシャーズ内でもゲーム事業を続けようという話になったんですが,開発は外部の会社に依頼することとなりました。

それからほどなくして,サクセスの吉成さん(サクセス 代表取締役社長 吉成隆杜氏)から,後に『SIMPLE1500』シリーズとなる低価格タイトルシリーズをパブリッシングしてもらえないかという相談を受けたんです。

麻雀や将棋,囲碁などのテーブルゲームが中心の8タイトルで,どれもすでに8〜9割完成していて追加の開発費がほとんどいらない,ということだったので『それならやりましょう』と」

とはいえ,この頃の日本経済は下り坂が続き,銀行の“貸し剥がし”も始まるなど,資金面の状況は厳しかった。銀行からは借りられない,親会社のCCCも債務保証できない,カルチュア・パブリッシャーズ自身は出せても数千万円程度……という状況の中で,伊藤氏はプロジェクトを進めてゆく。

「開発費がそんなにかからないとは言っても,それなりにプロモーションをやらないと売れないだろうとは考えていました。

そこで,日本債券信用銀行(現在のあおぞら銀行。以下,日債銀)から,将来的にエンターテイメント系の投資ファンドを販売していきたいという相談を受けていたということもあり,『SIMPLE1500』シリーズをファンドで立ち上げたんです。

サクセスさんは開発が途中まで終わっていたので,いわゆる現物出資,カルチュア・パブリッシャーズは当初予定していた数千万をすべて投資して,あとは日債銀が集めた投資でスタートしました」

|

当時,こうしたファンドによって開発されたゲームはほとんどなかったという。映画の製作委員会方式が近いかもしれないが,伊藤氏によれば,それとも少々違っていたとのこと。

「たとえば映画の製作委員会は,“関係者同士”で出資し合うのがほとんどですよね。でも『SIMPLE1500』のファンドは,関係のない金融機関である日債銀が集めてきた資金も投下されているところが違うんです。日債銀がこういうことをやりたいと考えていたタイミングで,『SIMPLE1500』の話が持ち上がったのがよかったんでしょうね」

このとき伊藤氏らは,日債銀の相談役として,“コンテンツ鑑定士”を用意したという。

「日債銀さんとしては,第三者評価が必要だということでした。そこで,いわゆる評価委員会としてメディアクリエイトの細川敦さん,GTVの渡辺浩弐さん,バンダイやバンプレストのコンサルをやっていた土屋新太郎さんら4名にお願いして,ゲームのサンプルやジャケット,広告プランを見てもらって,評価していただきました。皆さんには,成功報酬として多少の印税をお支払いしました」

「SIMPLE1500」シリーズのタイトルは,その名の通り1500円で販売されたのだが,サクセスから持ち込まれたときの想定価格は1480円だったという。低価格がウリなのに,あえて20円上げたのはなぜだろうか。

「マーケティングの観点から,価格は1500円や2000円にしたいと思いました。1480ではタイトル名にならないけれど,1500や2000なら違和感ありませんよね」

確かに,切りのいい数字だと字面がすっきりし,口でも言いやすく,覚えやすくなる。

価格と同様に,ジャケットデザインも伊藤氏の意向でサクセス案から変更された。

「サクセスのジャケット案は,何となく当時の無印良品みたいだったんですよ。おそらくそれを狙っていたんでしょうけど,1つ間違うと安っぽく見られかねなくて。

そこで,知り合いだった東急エージェンシー・インターナショナルのクリエイティブディレクターにお願いしました。マライア・キャリーのジャケットを手がけたりもしていた人だったので,本当に恐れ知らずなお願いでしたね」

“安い物ではあるが,安っぽくは見られたくない”という伊藤氏の意向によってできあがったジャケットは,黒を基調としたデザインで,価格とは対照的に高級感すら漂わせるものとなった。SIMPLEシリーズと聞いて,このジャケットを思い浮かべるプレイヤーは多いだろう。

|

そうやって生み出された「SIMPLE1500」シリーズは,タイトルによっては100万本超の売り上げを記録する大ヒット商品となった。

「麻雀や将棋といったゲームは一度買ったら手放さない人が多いので,中古ソフトが結構高くなるんですよね。当時の中古市場でも4000円くらいしたと思います。それもあって,1500円で出せば売れるだろうと予想を立てていたんですけれど,まさか単なる麻雀が100万本を超えるとは思っていませんでした。1タイトルあたり10万本くらいいけばいいかな,くらいの感じだったので」

「SIMPLE1500」シリーズの発売に当たっては,ほかのゲームより価格が大幅に安いこともあり,SCEと交渉して,ロイヤリティを固定制から従量制にしてもらったという。

「実はあまり記憶がないんですけれど,おそらく私が交渉したと思います。当時のSCEさんは,ライトユーザーをいかに獲得してPlayStationを伸ばしていくかを考えていたので,その戦略と『SIMPLE1500』シリーズのコンセプトがうまくマッチしたんじゃないですかね」

大成功の一方で,カルチュア・パブリッシャーズとサクセスは,シリーズに対する考え方の違いから,袂を分かつことになった。

「カルチュア・パブリッシャーズとしては,最初にタイトルのジャンルを決めて,それを開発してもらいたかったんです。具体的には,テーブルゲームの定番でヒットしたので,次は任天堂さんのファミコン立ち上げ時のように,テニスとかゴルフとかボクシングとか,そういった路線に行くべきだと。

一方でサクセスさんは,彼らが作ったものをとにかく出したいと考えていました。そこで『ちょっと考え方が合わないので』という話をしましたね」

サクセスは独自の低価格シリーズ「SuperLite」を展開することになるのだが,先行した「SIMPLE1500」の売り上げに影響はなかったという。実際,当時は「低価格のゲームといったら『SIMPLE1500』シリーズ」というイメージが定着していた。

「『SIMPLE1500』シリーズは,小売店の棚を結構取れていましたから。専用什器も作って,確か1000店舗くらいに配ったんじゃないかな。一般的なゲームの定価が6000〜7000円くらい,安いものでも4800円はした時代に1500円で出したんだから,それはもう衝撃ですよね」

|

個人でゲーム事業を買い取り,ディースリー・パブリッシャーを設立

「SIMPLE1500」シリーズ第1弾のリリースから1年足らずの1999年7月に,カルチュア・パブリッシャーズのゲーム部門は,伊藤氏が立ち上げた新会社のディースリー・パブリッシャーへ引き継がれることとなった。

「事業としては成功していたんですよ。赤字タイトルもありましたが,『イワトビペンギン』もロングセラーでリピートしていましたから。でも親会社のCCCから,ゲーム事業を止めたいという話があったんです。

おそらく,CCCがディレク・ティービー(衛星放送サービス)の失敗によって何年も上場できなかったので,主幹事の野村證券さんから,エンターテイメント流通業という本業に特化したほうがいいとアドバイスがあったのではないか……というのが,私の推測です。

ゲーム事業はコストがかかるし,先行投資も多いですからね」

筆者は社名の“ディースリー”を“DDD”,つまり元親会社のCCCからの流れだと思っていたのだが……。

「それもなくはないんですが,会社を設立するに当たって考えたキーワードが“デジタル(Digital)”“デマンド(Demand)”“デザイア(Desire)”だったんですね。またゲームと出版,音楽という3つのドメインを扱おうと考えていたので,“ドメイン(Domain)3”。それらをひっくるめて“D3”にしたんです。企業ロゴは,今は青い三日月型だけですけれど,当時は赤,緑のバージョンもありました」

ゲーム事業の引き継ぎは,伊藤氏個人がカルチュア・パブリッシャーズのゲーム部門を買い取る形(バイアウト)で行われた。

「チャレンジだったんですけれど,タイミングがよくて。CCCとのバイアウトの交渉段階でも,まだ日債銀さんとのファンドが解散していなかったんです。それをどういう形で資産評価するかをCCCと相談したんですが,結果,今もバイアウト時にありがちな,ある日を基準日にして,その段階のバランスシートをそのまま引き継ぐ──要するに,プレミアムはプラスもマイナスも付けないことにしたんです。具体的には,1999年3月31日のバランスシートに記載されている簿価ベースで,そのまま新会社が4か月後に引き受ける契約を結びました」

会社や事業の買収では,譲渡対象の価値をどう評価するかが大きなポイントになる。この場合,成功を収めたファンドの精算が終わっていたら,事業価値はより高くなり,伊藤氏が買い取ることは難しくなっていただろうというわけだ。

また,精算前であっても,そこから得られる利益を予想して評価する方法はあるのだが,そこでCCCの厚意に助けられたということになる。

「CCCとしては処分したい事業ですから。その気になれば私が“買い叩く”ようなこともできたんですが,それはフェアじゃないと考えていました。

売る側の事業責任者が私,買う側も私個人で,ある意味1人で売買していたことになりますから,そこは余計に気を使いました」

さまざまな幸運が重なったとは言え,いち企業の成功していた事業を個人で買い取る負担はかなり大きかったと思われるが,伊藤氏は「そうでもなかった」と振り返った。

それは,会社がうまく回っていくことが見えており,いっとき無理をしてもすぐ取り戻せる自信があったからのようだ。

|

実際,そのときのゲーム部門には,キャッシュとしてファンドからの広告費預かり金が数千万円あって,毎月のキャッシュフローが『SIMPLE1500』シリーズから入ってきていました。SCEさんみたいな優良クライアントもいました。そうして,毎月数千万が積み上がっていくわけです」

ディースリー・パブリッシャーのオフィスは,同社の顧問弁護士を務める内藤 篤氏の所有するビルに定めた。内藤氏は,映画や音楽,演劇といったエンターテイメント分野や,著作権絡みの仕事を主に手がけている。

「1階が内藤先生の弁護士事務所で,その上を借りました。内藤先生は国内で著作権絡みに強い弁護士ですから,そのとき顧問契約も結んで,その分家賃を多少下げていただいたりもしました」

ところで,ディースリー・パブリッシャーの公式サイトにある会社概要では,設立日が1992年2月5日となっている。事業譲渡の日付と大きな隔たりがあるのだが,伊藤氏はこの種明かしもしてくれた。

「当時の商法では,新設した会社をバイアウトの受け皿にできなかったんです。設立3年以上という条件があったので,1992年設立の不動産系の会社を知り合いから買ってディースリー・パブリッシャーに改称し,1999年7月にCCCからゲーム事業を引き継いだという流れです。

今年は設立30周年で,お花をいただいたりもしているようですが,本当はまだ20年そこそこの会社なんです(笑)」

カルチュア・パブリッシャーズからディースリー・パブリッシャーのタイトルとなった「SIMPLE1500」シリーズは,PS2用の「SIMPLE2000」をはじめ,さまざまなプラットフォーム向けに派生,発展していく。

2002年には,ディースリー・パブリッシャーとセガが,合弁会社であるスリーディー・エイジスを設立。同社からは,セガの過去の名作を復刻したPS2用の「セガエイジス2500」シリーズがリリースされた。

「スリーディー・エイジスの会長だった香山さん(香山 哲氏)は,リクルートの先輩でもあったんです。香山さんがマリーガルマネジメント(リクルートと任天堂の合弁会社)に勤めていた頃から仲よくさせていただいていて,2001年にセガさんのCOOになられたので,『ビジネスの話をしましょう』となって。

バンダイの鵜之澤さんが指揮していたゲーム事業部と一緒に『SIMPLEキャラクター2000』シリーズもやりました」

リクルートやピピンから生まれた縁がSIMPLEシリーズをさらに成長させ,ディースリー・パブリッシャーに安定的な収益をもたらした。

だが,PS2時代には,SCEの戦略と「SIMPLE」シリーズのコンセプトが噛み合わず,危機に陥ったこともあったという。

「SCEさんが,グラフィックスがあまりにも貧弱であるといった,クオリティが低いゲームをPS2向けにリリースさせない戦略を取ったので,結構苦労しましたよ。グラフィックスについては,かなり指摘されました。『SIMPLE1500』シリーズを立ち上げたときのコンセプトとして,開発費は1000万円未満と決めていたのですが,それでは厳しいとなって,もう少し増やすことにしました」

なお,初代PS用タイトルの開発費は5000万〜1億円くらいが主流で,大ヒットが狙える人気IPのナンバリングタイトルで数億円といったところだったそうだ。100億円超も珍しくない昨今とは隔世の感があるが,そんな当時でもSIMPLE1500の1000万円という開発費は,際だって低かったと言える。

激動の時代を生き抜き,会社をバンダイナムコに託す

そういった流れの中で,ディースリー・パブリッシャーは「地球防衛軍」や「お姉チャンバラ」に代表される自社IPの開発に乗り出していく。

「テーブルゲームやスポーツ系の定番を一通り出して,当初考えていた『SIMPLE』シリーズの方向ではネタが尽きてしまったてたんですよね。それで独自色の強いものを出していく中で『地球防衛軍』や『お姉チャンバラ』などが生まれて,それらを次はフルプライス化しようと。一番成功したのは,やはり『地球防衛軍』ですね。『お姉チャンバラ』もフルプライスラインになりました」

「地球防衛軍」や「お姉チャンバラ」には当初から期待していたが,それは「SIMPLE」シリーズの1タイトルとしての話で,その後の展開までは考えていなかったという。

「最初はあくまでも『SIMPLE』シリーズのタイトルの1つ。まあ,気合を入れて出す1発みたいな感じですかね。

『お姉チャンバラ』は企画段階から『SIMPLE』シリーズのタイトルでしたが,私の記憶だと『地球防衛軍』は違っていて,サンドロットさんが途中まで作っていたものを『SIMPLE』シリーズにしたと思います。

サンドロットさんは,マリーガルにいたリクルート時代の知り合いに紹介してもらったんです。『地球防衛軍』という名称は我々が考えて,さっき話したように期待の1作だったんですが,まさかこれほど長くシリーズが続くとは」

|

2004年11月には,北米支社であるD3 Publisher of Americaを設立した。THQ(当時)に在籍していた日本人スタッフをヘッドハントし,支社長に就任してもらったという。

「日本国内で開発した『SIMPLE』シリーズやフルプライスのゲーム,もしくはアメリカで開発したフルプライスのゲームを欧米のマーケットでも売っていきたいと考えたんです。

それと,キャラクターゲームですね。北米市場へ参入したころに出したのが,アニメ専門チャンネル『カートゥーンネットワーク』で人気のあったアニメ『ベン10(ベンテン)』のゲームでした。ほかにも,トミー(当時)さんが任天堂プラットフォームで出していた『NARUTO -ナルト-』シリーズのアメリカにおけるマーケティングや販売を担当したり」

|

こうしたアメリカでの展開は,2004年1月にフィールズと資本・業務提携したことによって実現したそうだ。

「フィールズの山本社長(円谷フィールズホールディングス 代表取締役社長 山本英俊氏)から,ある日突然『出資したいんだけど』というお話をいただきました。

藤原紀香さんを起用したPS2用ソフト『プロジェクト・ミネルヴァ』(2002年発売)を見て,『これを作ったところに出資したい』と思ったそうなんです。フィールズさんはパチンコ・バスロ系の販売会社で,いわゆる版権ものがヒットする業種ですから,藤原さんのような芸能人を起用したことが刺さったみたいですね」

伊藤氏と山本氏はそれまで面識がなかったが,ミーティングを進める中で,前述の香山氏が共通の知人だと分かったという。

|

「フィールズの資本が入ったことによる相乗効果のようなものは,それほど大きくはなかったですね。業種が少しずれているので,悪い意味での口出しはなく,割と自由にやらせていただきました。株主として私が2番め(※筆頭株主はフィールズ)だったこともあるんでしょうけれど」

そうやって,ゲーム企業の倒産や合併が相次いだ2000年代も“独立国”であり続けたディースリー・パブリッシャーだったが,2009年7月,バンダイナムコゲームス(当時)の完全子会社となった。

「私がどこかの傘下に入ろうと思ったわけではなく,フィールズさんから『資本回収したい』という話があったのが始まりです。それで私が売却先になってくれそうな会社を探して,その結果がバンダイナムコさんになったと。バンダイナムコさんとディースリー・パブリッシャーは,一緒にフィーチャーフォン向けの『SIMPLE100』シリーズを展開するなど,接点がいくつかありました

アメリカではまだ『ベン10』が売れていて,その玩具の版権をバンダイナムコさんが持っていたんですよね。それで,玩具とゲームの両方をやりたいという思惑があったようです」

当初はフィールズが同社分の資本回収をしたい,すなわち同社の持っているディースリー・パブリッシャー株の売却先を探したいという話だったわけだが,結果として伊藤氏も株を手放すことになった。

「それはバンダイナムコさんのリクエストです。『100%子会社になるなら買う』ということですね。当時のディースリー・パブリッシャーは,バランスシート上債務超過の会社でしたから,『ベン10』や『シンプル100』シリーズなどが将来生むであろうキャッシュフローを評価して株価算定をしても,それほどプレミアムが付きませんでした。結果として,私自身にも売却の恩恵はあまりなかったんですけどね」

このタイミングで,伊藤氏はゲーム業界の一線から退くこととなった。

「もともとディースリー・パブリッシャーは15年くらいやって,50歳くらいになったら早期リタイアしようと考えて作った会社でした。結局,20年以上続けましたけれど」

とはいえ,もちろんディースリー・パブリッシャーへの思いは強く,今も気にかけている。

「頑張ってほしいです。『地球防衛軍6』が今年出ましたけれども,私が会社を去るときに『絶対ワールドワイドで200万本行くシリーズだから,自信を持ってください』という話をしたんですよ。そのときは皆,『難しいんじゃないかな』という顔をしていたんですけど,『行けるんじゃないか』という手応えを感じているのではないでしょうか。欧米向けにはまだリリースされていませんし,私は行けると思っています」

運とタイミング,そして人との出会い

多くのゲーム会社が倒産や合併で消えていく中で,ディースリー・パブリッシャーが今もそのブランドを守り続けることができている要因には,やはりSIMPLEシリーズに代表される同社独特の戦略があったのではないだろうか。

テーブルゲームはもちろんだが,人類が異星人による侵略に立ち向かう「地球防衛軍」にしても,美女がゾンビを切り倒す「お姉チャンバラ」にしても,題材は言ってみれば“ベタ”だ。だがベタであるためにとても分かりやすく,低価格であることが相まって多くの人に受け入れられた。

凝りに凝った設定やグラフィックスのゲームが,巨額を投じて開発されるも不発に終わる……ということが目立つようになった時代に,SIMPLEシリーズはその逆を行って成功した。ゲーム作りとは違う部分でのセンス,商機を見る目を感じる。

「私の考え方のベースになっているのが,リクルートの創業者である江副さん(故・江副浩正氏)のそれなんですよね。私は2年しかリクルートに在籍しませんでしたが,江副さんはやはり尊敬すべき経営者・起業家で,そのDNAが私にも流れていると感じます。

ディースリー・パブリッシャーも,起業家精神やプロフィットロスの考え方など,リクルートのいい部分を受け継いでいるので,普通のゲーム会社とは違うんじゃないかと思います。私と同世代のリクルート出身者は,共通言語,共通の考え方を持っているんですよ。全然知らない人でも,あの時代のリクルートにいたというだけで,なぜそう考えるのか,思考の過程を分かり合えるんです」

伊藤氏は“体育会系”であるリクルートのやり方を,うまく“文化系”のゲーム業界になじませ,花開かせたと言えそうだ。

会社の方針を決める上では,ゲームパブリッシャの中で後発だったことも大きく影響したという。

「後発なので,基本は隙間でやってくしかないわけですよ。それで,たまたま低価格帯の定番テーブルゲームがぽっかり空いていたので,『SIMPLE1500』シリーズをやったんです。『地球防衛軍』がヒットしたのも,当時,あの手のいわゆるアクションシューティング的なタイトルがそれほどなかったからだと捉えています。そういった隙間の可能性にチャレンジして,当たったものが残っていると」

|

したたかに競争を生き抜いた伊藤氏に,今後のエンターテイメント業界がどうなっていくと思うか,聞いてみた。

「エンターテイメント全体で考えると,アメリカ化していくと考えています。

一番象徴的なのは,映像系プラットフォームですよね。Disney+とNetflix,あとはホーム・ボックス・オフィス(HBO)の3つくらいが残っていくんじゃないでしょうか。音楽業界も今や世界的にはソニーとユニバーサルとワーナーくらいですし,映像系もそれに倣うんじゃないかと思います。

ゲーム業界もマイクロソフトとソニーがそれなりのところに資本参加したり,あるいは買収したりしていますし。エンターテイメント業界は全体的にプレイヤー(企業)が減っていくでしょう。アメリカ以外なら中国。テンセントやNetEaseといったところが元気ですね」

日本の我々としては少々寂しく感じるところもあるが,決して悲観材料だけではない。

「そうなるとね,意外と『地球防衛軍』みたいなタイトルにとっては,競合が減るんでチャンスだったりするんです。加えて初代『地球防衛軍』を大学生のときに遊んだ人たちが30代になり,彼らのお子さんが最新作を買ってくださるようになっていますし」

だが伊藤氏自身は,第一線に戻るつもりはないという。

「今はもう,完全な個人会社で微々たる資産を管理・運用しているぐらいです。ゲーム業界に復帰するつもりはまったくないですね。中心的な存在として,何かを動かしていくことも考えていません。若い人達を応援する程度ですね。やりきった感じです」

個人で事業を買い取っての会社設立,時流に逆らっての低価格ソフト投入と,さまざまなチャレンジを成功させてきた伊藤氏だが,その要因は自身以外のところにあると考えているようだ。

「運が良かった,タイミングが良かったに尽きると思います。会社も,私個人もね。あとはやっぱり人との出会いかな。人との出会いには恵まれたと思います。世の中を見ても,東大を出ているような頭のいい人達が全員成功するわけじゃないし,『SIMPLE』シリーズだって,あのタイミングで企画が持ち込まれなかったら,成功はなかったでしょう」

筆者と伊藤氏がAV総研で知り合ってから,約30年の月日が経過した。2人が当時は接点すらなかったゲーム業界に入ること,そしてインタビューの話し手と聞き手になることなど想像もできなかったが,これも伊藤氏との出会い,縁に恵まれたということだろう。

そして,伊藤氏が現在行っているという“応援”が,若い人たちにとってのよき出会い,縁になることを願うばかりだ。

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: