イベント

「GRAVITY DAZE」はいかにして生まれたか? そのアートコンセプトと開発工程そして,チームマネジメントを開発スタッフが語る

|

GRAVITY DAZEは,ファーストパーティからのPS Vitaタイトルとあって注目を浴びつつ発売され,きわめて高評価を獲得している。ゲームシステムやアートワークの斬新さもあって,海外での評価も高いようだ。4Gamerの読者レビューを見ても,ボリュームの少なさなど不満点を挙げつつも高得点を与える人が多く見られる。

|

こういった作品がいかにして生み出されてきたのか,GRAVITY DAZE開発スタッフによる解説が行われた。

さて,このセッション,本来ならディレクターの外山圭一郎氏を中心に講演を行う予定だったのだそうだが,日程の都合でプロデューサーの五十峯 誠氏が代行することとなった。ほかに登壇したのは,アートディレクターの山口由晃氏とリードプログラマの横川 裕氏だ。この3者により,チーム運営,アートワーク,開発プロセスといった部分について個別で解説が行われたのだが,まず最初に,3者それぞれに語られた開発の経緯をまとめておくことにしたい。

そもそも,このゲームの開発が始まったのは2008年夏のことで,もとはPlayStation 3用の作品として企画されたものだったという。当時は,PlayStation 3での開発ノウハウも溜まってきており,SPUの使いこなしやディファードレンダリングなどを盛り込んだ作品にしようということで企画を練っていったそうだ。

基本コンセプトは2つ。

- フレンチコミックのエッセンスを盛り込むこと

- 重力方向を自由に定義できるアクションにすること

|

会場では,制作初期に制作されたというテストムービーが公開された。2008年9月のものでは,主要スタッフが直前まで作っていた「SIREN: New Translation」のキャラクターを使って,重力方向が変わることでどのような表現が可能になるのかをチェックしていたとのこと。

同じく,SIRENのキャラクターを使って,イメージビデオ作成の前段階となるものを作っている様子も紹介された。こちらは2008年10月のものであった。

続いて示されたイメージムービーの完成版は,いきなり完成度の高い映像となっていた。メインキャラクターのキトゥンもほぼそのまま登場となっている。それまでの,仮キャラクターを使い,テクスチャも貼られていなかった状態と比べると雲泥の差である。

「最終形でのアクションやフィーリングがブレることのないように,指針となることを目的として作られたムービーです」(五十峯氏)

とのことで,ゲームのエッセンスが詰まっているといった印象に仕上がっている。

この映像は先日公開されているものなので,もう一度以下に掲載しておこう。

さて,このムービーは3D CGツールのMayaで作成されたものだが,PlayStation 3ならこれくらいまでは実現できるという想定のもとに作成されたものだという。プラットフォームはPS Vitaに変わったが,

「細部は異なりますが,全体的な雰囲気とかゲームのテンポといったものはきちんと再現できているかと思います」(五十峯氏)

という言葉どおり,背景などは異なるものの動きやゲーム世界のイメージは製品版と大きな差はないことが分かるだろう。この時点での開発コードネームは「GRAVITE」(グラビティ)である。

2008年の夏から始まったプロジェクトで,2009年1月にこのコンセプトムービーができあがり,開発は順調に進むかと思われたのだが,2009年になって「天のお告げ」で同社プレシデントの吉田修平氏から「PS Vita用にしないか」という打診があり,開発は急展開を迎えることになった。この時点でチームもほぼ再編成され,PS Vita用ゲームとしての開発が再スタートしたという。

2010年1月のものとされる映像では,Windows上でのプロトタイプが動いている様子が示されていた。GRAVITY DAZEでは,まずWindows上にPS Vitaの互換環境を作って,その上で開発が行われている。新プラットフォームの立ち上げ時期とあって,PS Vita初期の開発環境が不安定だったこともあって,このような方法が取られたようだが,問題が起こったときにシステムが原因なのかプログラムが原因なのかを切り分ける際には役立ったそうだ。

続いて2011年1月のものという,PS Vitaの実機で動いている映像が示された。ちょうどPS Vita自体が公開された時期のものだろうか。全体的な雰囲気や動きは完成版に近い域までできあがっており,ポストエフェクトやモーションの調整などが異なるという。

さらに東京ゲームショウ 2011で公開されたムービーが上映され,現在に至る足跡が映像で示された。

GRAVITY DAZEができるまでの過程については,以前掲載した外山氏のインタビューと合わせて読んでいただければ,より理解が深まるだろう。

一連の流れで見ても初期のコンセプトムービーからのブレが非常に少ない仕上がりに驚かされる。独特な世界観も,比較的初期段階から確立されていることが分かるはずだ。

|

|

単なる絵ではなく,生きた世界を構築するデザインチーム

ムービーに続いて,基本となる設定やアート部分について,どのような経緯で生まれたのかが,アートディレクターの山口氏から語られたので紹介してみよう。

冒頭でも挙げたように,GRAVITY DAZEのコンセプトの一つにフレンチコミック調のグラフィックスがある。山口氏は,フランスのマンガ様式の一つ「バンドデシネ」が持つ哲学的側面や,独特の雰囲気に魅力を感じていたという。

ただ,バンドデシネをそのまま使ったのでは,あまりにもニッチで普通の人に受け入れられづらい可能性がある。そこで,ジャパニメーションやアメコミの要素を混ぜ合わせることによって新しい価値を生み出そうという試みが行われた。そうしてできあがったのが,GRAVITY DAZEのグラフィックスだ。

|

|

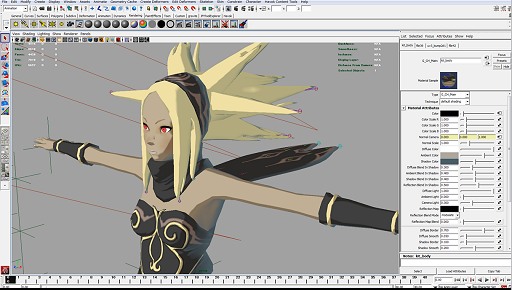

マンガ的表現を行ううえで多用されるのが,いわゆる「トゥーンシェーディング」だ。GRAVITY DAZEにもトゥーンシェーディングが使用されている。

アートの方向性にはいろいろなものがあるだろうが,山口氏は,洋ゲーなどで流行のリアルを求める方向性については,これ以上コストをかけてリアルさを追求しても,プレイヤー側でどれだけ違いが分かるのか,また,リアルなだけでは絵作りの個性が出せないのではないかといった懸念を抱いていたようで,別の方向性として改めてトゥーンシェーディングのなにがいいのかについて考察を行っていたそうだ。

その結果として,

- リアルと絵の中間的表現であること

- 絵画的表現ができること

- ゲームとの相性がよいこと

- CGと親和性が高いこと

といった事項が挙げられていた。

氏は,リアルの映像は非常に情報量が多いものの,かえって必要な情報や表現者の意図を見つけにくくなっている部分もあるという。一方,標識などに代表される記号化された情報は,見た人に明確な意図を伝えることができる。バンドデシネやトゥーンシェーディングによって表現される絵では,リアルが持つ情報量と記号性の中間の状態で,適度にリアルな感覚を与えつつ作り手の意図やプレイヤーへの示唆を反映した絵が作りやすいということのようだ。

また,マンガ的表現で多用されるデフォルメについても,「なぜ人は目を大きく描いたりするんだろう?」といった考察が挙げられた。「リアルな絵」と人が「リアルに感じる絵」には違いがあるとして,特徴を誇張して描くことで「感覚的なリアルさ」が増すという。単にリアルな絵よりも感覚的にリアルな絵を作ることこそが,デフォルメであると定義していた。これはアニメ調の絵に限った話ではないとしつつも,GRAVITY DAZEではアニメ調の絵を使うことでデフォルメの幅を広く取った表現が可能になったと山口氏は述べた。

|

|

|

|

アートディレクターというと,なんとなく感性で生きている人のような印象があったのだが,山口氏の話からは,イメージした表現手法の選択に対して徹底的に根拠を追求していく姿勢が見られた。かなりの理論派のようだ。こうして深く掘り下げることで,どのようにしたら,その手法をもっとも効果的に使えるのかを探っているようである。GRAVITY DAZEに見られる細部へのこだわりもこうしたところから生まれてきたのかもしれない。

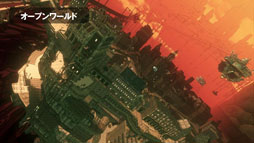

さて,CGと親和性の高いアートワークを目指すことも今回の課題だったという。CGを使うことのメリットについて,山口氏がとくに強調していたのが物量感・圧倒感についてだ。GRAVITY DAZE制作の初期に考えていたちょっと面白いアートワークというのもあったそうだが,それを忠実に作ると,ちょっと重すぎてほかの部分を削らざるをえず,世界の物量感・圧倒感が失われてしまうことになるので,それは切り捨てて物量感を出せるデザインを心がけたとのこと。また,密集感があって面白い絵が作れたとしても,「重すぎてオープンワールドは作れません」となると,それも本末転倒となるため,さまざまな要素のバランスを配慮したという。

さらにデザインに関して強調していたのは,「人は絵だけでは感動しない」ということ。プレイして感動してもらうことこそが重要であり,ゲームデザインでは,絵だけでなく全体のバランスが重要になると山口氏は語っていた。

背景部門も統括していた氏が例に出したのは,「Living Background」という概念だ。GDC 2012でも語られたものだが,なかなか反響も大きかったという。このあたりの話はGDC 2012での山口氏による講演と重なる部分も多いのだが,ご了承願いたい。

氏の提唱するLiving Backgroundとは,

- ゲームのアートを単なる絵として捉えない

- その場に存在するといった感覚を注ぎ込む

- ゲームでしか表現できないインタラクション性を持たせる

|

|

といったことを念頭に置いた背景アセットの制作ポリシーである。

なんとなく言いたいことは分かるという人も多いとは思うが,では具体的にどんな背景にすればいいのかとなると,ちょっと分かりにくい。このあたりの概念の共有についてはスタッフ間でも苦労していたようだ。

「ゲーム中にプレイヤーが背景のことを『ただの絵』だと思ってしまったら,その瞬間にプレイヤーは背景をまったく見なくなります」と山口氏は語る。では,どうすればよいのか? 「絵だけではなく情報をちゃんと与え続けて,『感覚的リアル』を提示することで,世界全部を感じながらプレイする感覚を入れることができます」とのことで,

- 見える部分には必ず行ける

- どこにでも立てる

- 街にある一定の大きさのものは必ず壊せる

といったことを徹底して行ったという。

プログラム的には,かなり無理を言って通したものもあるようだが,幸い優秀なスタッフが揃っていたので少々無茶な要求もなんとかこなせたようだ。こうして,見えている部分がすべて行ける場所であると分かると,背景に対するプレイヤーの見方も変わり,行けると思うだけでワクワク感を煽られたり,背景を無視しなくなるといった効果をもたらす。そして,小物を使ったインタラクション性があることで,「絵に触れる」という感覚が生まれ,さらに小物を戦略的に使えるということが分かってくると,「街の細部を見ずにはいられなくなる」といったようにプレイヤーの注意の払い方も変わってくるという。背景がゲームにとって意味のある「生きた」ものになってくるわけだ。

|

|

|

|

また,重力を使ったゲーム内容を生かすため,多階層の街を作るなど,これもプログラム的には難しい注文を出したようだが,重力落下を最大限に生かすにはどうしても必要ということで,説得して回った結果実現できたものだという。

GRAVITY DAZEの特徴の一つともいえる,空の色については,シーンが変わると空の色で変化をつけたり,空気遠近法(遠くなるほど霞んだ感じに背景色をブレンドしていくこと)に空の色を使うことで町全体のトーンを変えている。また,背景部分にも線描を入れることで,背景自体は霞んでほとんど見えないのだが枠線だけは見えるといった,背景の情報量的にも面白い試みができたと山口氏は語っていた。

未知のハードウェアに挑んだプログラムチーム

|

当初PS3用に計画されていたゲームが突如PS Vita用に変更になって,その「できるかどうか分からないけれど実装していく」度合はかなり強くなったのではないかと思われる。PS3版の時点でさえ,アート性やオープンワールドなどでチャレンジングな部分のあるタイトルはずなのに,新規ハードウェア,しかも携帯機にターゲットを移すというのだから大変な話だ。

PS Vita版に決まってチームは再編成され,プログラマは2名だけとなり,ハードウェアの性能もいつ発売なのかすらなにも分からないという状況に置かれたとのこと。

PS Vitaでの開発に当たって,PS VitaはPS3の開発経験が生かせるゲーム機であると感じたと横川氏は語った。周囲からもPS3並みのゲームが期待されている。とはいうものの,携帯機としてボリュームの制限は厳然としてある。PS3版の企画をそのまま移行させてよいものかと,氏はかなり悩んだようだ。

そんな状況でも作業は進められていた。「キャラクターに何ポリゴン使えるか?」「テクスチャは1024×1024でいいか」「どのシェーダなら使えるか」「壊れ物はどれくらい置けるか」といった問い合わせが他部署から相次いぎ,プログラムスタッフはスペック表を見ながらPowerVRのサイトで資料を探して「たぶん,これくらいはいけるんじゃないか」と対応する日々もあったとのこと。

読めないスケジュール,未知のハードウェア,まだ安定性の低い開発環境など,ずらずらとリストとして挙げられるほど逆境をいくつも抱えたプロジェクトとなっていたのだが,おそらくいちばん重くのしかかっていたのはファーストパーティとして,PS Vitaゲームの範となるような作品を作らねばならないというプレッシャーだったようだ。そのゲーム機がどんなものかを定義するようなゲームを作ることが問われ,先陣を切って開発しなければならなかったと横川氏は語る。

|

特徴的なのは,前述のように,Windows上での開発が行われたことだ。あらゆる部分を抽象化することで,PS VitaとWindowsで同じプログラムが実行できるようにして,仕様が違っている部分は一切使わないというほど徹底して互換環境を構築している。

|

|

しかし,実際に開発機が届いてみると,GPUアーキテクチャの違いもあってか,グラフィックス部分は完全に作り直しになったという。一度,初代PlayStation並みの絵にまで戻っての再開発となったと氏は語る。

また,Windows側の環境はPS Vitaにかなり合わせてあるものの,どうしてもハード的に埋められない部分は存在する。タッチコントローラなどはWindowsではマウスで簡易的な近似処理はできるものの,マルチタッチなどになるとお手上げであり,CPUやGPUの性能差,メインメモリ量の違いなどにも気をつけていないと,PS Vitaでテストしたときに慌てることになりかねない。

|

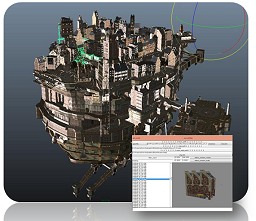

それでもなんとかすべく,負荷を軽くするためポリゴンのリダクションとLoD(Level of Detail:遠くのものには簡略した物体を使うこと),そして動的なカリングを行うシステムを開発。山口氏が述べていたような,多階層の構造物を効率よく扱うべく,中間データを参照する独自設計のノードシステムを構築しているという。

|

|

開発体制としては,社内レビューの意見をもとに問題点を洗い出し,スペックなどが未知数ということもあって開発初期からプロファイリングしながら進める方式を取ったという。PS Vitaシステムのバグなどは,「勘弁してよ」と言われるくらいに逐次報告。これもファーストパーティとしての仕事の一つだろう。

これらを繰り返すことで,なんとか当初のコンセプトに沿ったゲームに仕上げることができたと横川氏は語っていた。

制作後期でのトピックとしては,ビルドシステムを自動化したことを大きく取り上げていた。横川氏は,普通の企業では当たり前のことかもしれないと前置きしつつも,同社では大きな効果を挙げたということで,その取り組みについて紹介した。

最大のメリットは,自動ビルドの導入に伴い,ビルドまでの工程がルール化されてメインプログラマ(横川氏)の負担が下がったことだという。何時にビルドを作るからと告知を出して,わさわさとデータを集めてビルドするという工程ではコミュニケーション部分で多大なロスが生じる。

同社では,バッチとJenkinsを使って3時間ごとのビルドでルール化を行った結果,スケジュールの見積もりで共通認識ができ,作業的にも3時間にすることで節目ができるなどメリットが多かったという。また,全員が3時間おきに最新ビルドを使うという習慣をつけることで,バグへの対応も迅速になり,デバッグ効率も上がったとのこと。

キャラクターの操作では,「動かして楽しい」こと,「操作の上達を感じられる」ことの2点に留意して開発が行われたという。横川氏は,「YouTubeなどに上がっているプレイ動画を見てもらえれな,入力に対する反応も非常によく仕上がっていることが分かると思います」とし,これはアクションプログラマの努力の賜物だと続けていた。

|

|

|

|

キャラクター制御は基本的に,姿勢制御と揺れモノとの組み合わせで実現されていると横川氏は説明した。制御が難しくなるという判断で物理エンジンによるラグドール処理は導入を見合わせているという。

|

表示されたスライドを見る限り,首上部,首下部,肩,肘,手首,背骨に4か所,両脚付け根,膝,足首,足指部といった20か所のボーンに対してFKでの制御が加わっていた模様だ。変化する重力方向などを関節にかかる外力として,規定のアニメーションパターンとブレンドすることで複雑な挙動を生み出していたのだろう。この際,アナログコントローラの入力でブレンド率を状況で変えたり,乱数要素を入れることで毎回同じ動きにならないような配慮も行われているという。

描画関係では,Mayaのハードウェアシェーダ定義でPS Vitaと同等のものを組んで,デザインの時点から最終的なレンダリング結果に近いものが作れるように配慮されていたり,Maya内のコントローラで各種素材の表現を簡単に制御できるような環境が作られていたという。

|

描画イメージはコンセプトムービーをリファレンスとして,キャラクターについてはトゥーンシェーディング,背景にはHDRと2種類のライティングモデルを使用。アセットへのインタラクションなどが多いため,シャドウなどもすべて実行時に動的生成が行われており,事前の焼き込みなどは行っていないという。負荷的には不利だったと思えるのだが,横川氏はデータの変更に対しての負担が少ないことなどをメリットとして挙げていた。

ポストエフェクトでは,ブルーム処理,フォグ,トーンマッピング,線描処理など,PS3で一般的に行われているような処理が行われているとのことで,処理時間の実に25%がここに費やされているという。

|

|

今後の課題として,横川氏は,今回,Vitaでこういう絵が出せたというのは,PS3を前提に設計していたということもあるが,アセット部隊のポテンシャルが非常に高かったこと,さらなる最適化によって画質を上げることが可能だろうとの見通しを示した。

また,Windows上での開発については,いまとなってはPS Vitaの開発環境も安定してきており,そちらでの開発も十分可能であるとしつつも,短いパイプラインで作業ができるというのは開発にとって有利であり,有効な手法の一つであるという見解を述べていた。

多くのタレントをいかにしてまとめるか

最後に五十峯氏からチーム運営についての紹介が行われた。

今回のチームは,非常に高い専門性を持ったスタッフが多く加わっていたと五十峯氏は語る。そういう人材をうまく活かすにはどうすればよいかというのが,マネジメント担当である氏の課題だったようだ。

そこで,

- 個々の能動性の尊重

- コミュニケーション重視

- 臨機応変な対応力

|

|

といったものを重視した組織作りが模索され,ヒエラルキー(階層)型ではない,ニューロン型の人間関係が構築されたとのこと。イメージしたのはサッカーチームだそうだ。それぞれの役割を持ち,能力があれば若手でも主力になれ,ベテランにはベテランの仕事があり,相互に関わりを持ちつつ目標に立ち向かう。そんな関係を持った組織作りである。

一般にはゲームタイトルの開発規模が大きくなると,部門ごとに分かれて,部門ごとの壁などもできてコミュニケーションの障害になることがあるのだが,GRAVITY DAZEチームでは,プログラマもデザイナーもプランナーもとくに区別せず,席などもバラバラに混ぜて,壁をなくすことに留意しているという。

役割的にも壁をなくしており,先ほどの山口氏の講演を通して見ても,かなり積極的にゲームデザインなどへの口出しをしていることが分かるだろう。GRAVITY DAZEチームでは,それぞれのスタッフがゲームに対して感じていることを,仕様要求としての「オーダー」と利害関係のない「要望」の2種類に分けて管理することで,ブラッシュアップの精度を上げることができたとのこと。

GRAVITY DAZEは,PS Vitaを代表するようなゲームとして完成し,高い評価を得ている。その陰には,上記で紹介したようなさまざまな取り組みがあり,各部門がそれぞれにこだわりを持ちつつ高いパフォーマンスを発揮していたことが窺い知れる。会場に集まっていたゲーム開発者にとっても,かなり刺激的なセッションだったのではないだろうか。

とくに,各部門の代表がそれぞれに「良いチームだった」と語っているのが印象的だった。自由なコミュニケーションを,チームの文化として確立できたことが成功の鍵だったと五十峯氏は語っていた。このような文化を受け継いで,今後もさらなる優秀なゲーム開発が行われることを願いたい。

- 関連タイトル:

GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

- この記事のURL:

キーワード

- PS Vita:GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

- PS Vita

- アクション

- RPG

- CERO C:15歳以上対象

- ソニー・インタラクティブエンタテインメント

- 開発ツール

- イベント

- 業界動向

- 編集部:aueki

- HARDWARE

(C)2012 Sony Computer Entertainment Inc.