レビュー

リアル7.1chサラウンドヘッドセット,その実力と「使い方」を明らかにする

Razer Tiamat 7.1

|

国内発売は2012年10月であるため,発売から相当経ってしまったことになるが,PCゲームのサウンドを語るうえで重要なポイントがあり,またその実力にも見るべきものがあるなど,あえていま取り上げる価値があるという判断によるものなので,「今さらかよ」と言わずに,付き合ってもらえれば幸いだ。

自己主張の強い大型筐体に,計10個のドライバーを内蔵

リモコンは机上に置いて使う仕様

|

|

|

| 透明カバーは特殊なリベットで固定されており,付属のカバーを被せるようにすると,マグネットによってかちっとハマる仕掛けになっている |

|

| 保護用と思われるカバーを取り付けたところ。後述するとおり,Tiamat 7.1の動作にはUSBによる給電が必須なのだが,通電すると,保護用カバーの有無に関わらず,Razerのロゴマークが光る |

そのエンクロージャはさすがに大型で,一番大きな部分で実測すると片耳あたり約80(W)×100(D)×30(H)mmくらいある。ここに,左右それぞれ5基,計10基のスピーカードライバーが入っているわけだ。

スピーカードライバーは,フロント2chおよびセンター用が30mm径,リア(=サラウンドバック)2chおよびサイドサラウンド2ch用が20mm径で,サブウーファ用が40mm径。単純に口径だけで話をするなら,一般的なゲーマー向けヘッドセットの場合,40mm径スピーカードライバーを左右に1基ずつ搭載するだけで,重低域から高域までをまかなっているわけだから,そのクラスのスピーカーを重低域専用に用意しているTiamat 7.1にはかなりの低音を期待できるということになる。

|

そして,先ほど「一般的なゲーマー向けヘッドセットに左右1基ずつ搭載されているものと口径は同じ」と述べた40mm径のサブウーファが,中央から4基のドライバーを覆うような格好で置かれているわけだが,いわゆるアナログオーディオハードウェアのノウハウを持たない筆者としては,純粋に驚くほかない。

各スピーカーが,本体と同じガンメタル風のカバー(のようなもの)で覆われ,さらに,Razerのブランドカラーでもある“毒による状態異常色”(venomous green color)こと緑色のラインがあしらわれているのは,素直に格好よいと思う。

|

クッションの厚みがあるということは,それだけスピーカードライバーが耳から遠いということでもあり,サラウンド感やステレオ感が得やすくなるということでもある。それにしても,エンクロージャとクッションで合計約60mmの厚みがあるヘッドセットというのは,筆者の記憶にはない。

ちなみにこのクッションは柔からめでふわふわした感触だが,すぐにぺしゃんこになるようなヤワさはない。

表面はRazer製ヘッドセットでよく採用されている合皮である。もともとRazer製ヘッドセットの合皮は肌への“当たり”がよいのだが,厚みが尋常でないこともあって,ほかのRazer製品以上に肌触りは良好だ。なお,イヤーパッドは簡単に外してクリーニングできる。

エンクロージャとヘッドバンドをつないでいるパーツはプラスチック製で,可動域は前後約30度くらいしかない。ただ,非常に軽く動く。

|

|

|

これらイヤーパッド部とヘッドバンド部のクッションのおかげか,大柄な本体の割に装着時の圧迫感はない。もっとも,重量はケーブルを重量計からどかした実測参考値で約350gと――合計10基のスピーカードライバーを内蔵する割には重すぎないものの――相応な重さがあるため,顔を左右に振ると多少のストレスは感じる。また,その構造上,ヘッドバンドはアーチに当たるところまでしか伸びないので,ここが気になる人もいるのではなかろうか。

ヘッドバンドの内側には合計6個のクッションが用意される。これらとイヤーパッドのクッションにより,装着時の圧迫感とは無縁だ |

アーチ部を天頂部側から見たところ。緑色のステッチと,エンボス加工されたRazerロゴがいい味を出している。このあたりはさすがRazerか |

|

|

|

ちなみに,硬質ゴムに覆われたブーム先端部のマイクは,その両サイドに孔が設けられているのだが,Razerの仕様上は単一指向性とされているので,口から遠い外側の孔が何かに使われている可能性は低い。

|

|

|

|

ケーブルの途中には,机の上に置いて使うのが前提の大型インラインリモコンがあるのだが,左耳用エンクロージャからリモコンまでの長さは実測約1.3m。インラインリモコンからケーブルの分割点までが同1.85mあり,分岐点からは同110mmの3.5mmミニピンケーブル×5(マイク入力+7.1ch出力)と,同185mmの電力供給用USB標準Aケーブルがそれぞれ伸びている。

|

ただ,インラインリモコンからアナログケーブルの先端までの長さが約2mというのは,意外に短いと感じた。もちろんほとんどの場合は問題ないと思うが,リモコンを机上に置くために,回り道をするような配線をしなければならない場合もあるはずで,もう少し余裕はあってもよかったのではないかと思う(※もちろん,3.5mmミニピン×5とUSB標準A×1の延長ケーブルを用意できれば対処はできるが)。

|

| インラインリモコンに用意される小さなダイヤルはチャネルセレクター |

|

| 大きなダイヤルはマイクミュート切り替えスイッチとしても機能。マイクミュート時は「MUTE」の文字が赤く光る |

ボリュームコントローラの完成度は非常に高く,ちょっとしたオーディオ機器のような操作感だ。回すと軽いクリック感があり,ミュートのオン/オフも体感的に分かりやすい。

一点不満があるとすれば,チャネルセレクターとして機能する小さなダイヤルの周囲に書かれたグレーの文字が非常に見づらいこと。室内灯の具合によってはまったく見えないこともあり,これはなんとかならなかったのかとも思うが,総じて合格点を与えられるデキと述べていいだろう。

|

| ボリュームコントローラ近くのボタンも切り替えスイッチだ |

|

| 7.1chスピーカーセット向けのスピーカー出力ケーブル。めったに使わないものだけに,USB Micro-B互換のケーブル端子部にRazerロゴがあり「あ,これRazer製品用のケーブルだ」と把握できるようになっているのは,紛失対策の面でありがたい |

インラインリモコンから7.1ch出力をリレーするケーブルが製品ボックスに同梱されているので,もし中央ボタンを使う場合にはこのケーブルも使うことになる。

Tiamat 7.1の利用にはサウンドデバイスの「バスリダイレクト」機能が必須

さて,本格的なテストに入る前に,事前テストの実施結果をお届けしたい。最近,筆者のヘッドセットレビューはやたらと前置きが長くなっているのだが,何しろ製造メーカーや業界が,サラウンドに関する重要な基礎知識をまったくと言っていいくらい伝えていないので,こういうレビューで試聴前の説明が必要になる。毎度「長すぎだよ」と感じている人には申し訳ないが,非常に重要なので,我慢して読み進めてもらえればと思う。

|

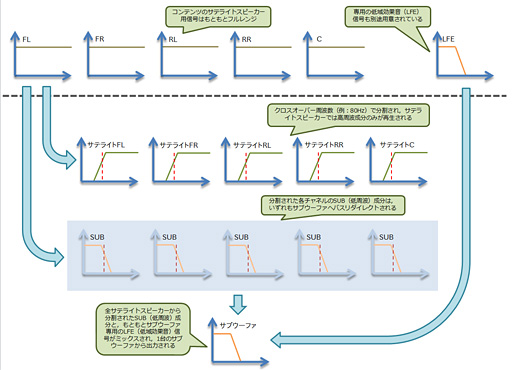

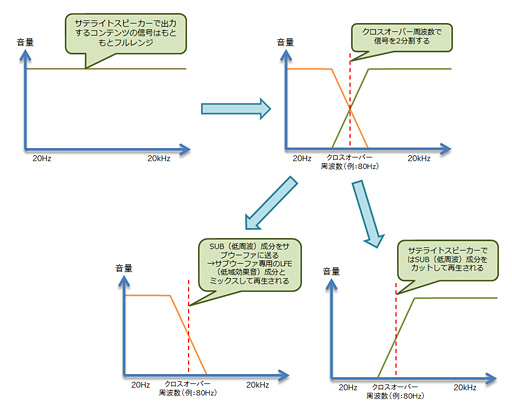

それは何かという話の前に,基本的な説明をさらに続けよう。サラウンドサウンドシステムでは,スピーカーかヘッドセットかを問わず,「クロスオーバー周波数」と呼ばれる周波数を設定のうえ,以下の処理を行っている。これをやっておかないと,たとえばフロント2chのスピーカーから重低音が鳴ったり,サブウーファから高音が鳴ったりして,音が濁ってしまうからだ。

- フロントやリア,サイドサラウンド,センターといったサテライトスピーカーに対し,クロスオーバー周波数で「ハイパスフィルタ」(=高い音だけを通すフィルタ)を設定することで,低い音をフィルタリング(=カット)

- 同じクロスオーバー周波数で設定した「ローパスフィルタ」(=低い音だけを通すフィルタ)により,サブウーファに対して高い音をフィルタリング

サラウンドシステムでは,サテライトスピーカーで音場(≒サラウンド感)を作り,低音はサブウーファに任せるというのが鉄則である。

そして,ここからが重要なのだが,サブウーファへ送られる信号には,「LFE」と「SUB」との2種類が存在する。

このうち,LFEを理解するのは簡単だ。LFEは「Low Frequency Effect」(低域効果音)の略語で,(ゲームやビデオなどの)コンテンツ制作者が,「この音はサブウーファでのみ再生させたい」として,あらかじめ用意しておいた信号のこと。具体的には,地鳴りや爆発音などといった,重低音を含むコンテンツを送ったりするもので,要所要所でサブウーファによる効果をうまく聴かせるために用いられる。

一方のSUBは,一言でまとめるなら「サテライトスピーカーで再生されるコンテンツの,低域部分のみを取り出したものの合算」といったところになる。

|

ただ,単にフィルタリングするだけだと,当然のことながら低音が失われるだけになり,スカスカで迫力のないものになってしまう。そこで,フィルタリングした低音信号を,別途サブウーファに送って再生させる処理を行うのだが,このとき送られるのがSUB(低周波)信号だ。つまり,サブウーファというスピーカーは,もともとサブウーファでの再生が前提となっていたLFE信号だけでなく,再生機器ごとに決められたクロスオーバー周波数でフィルタリングされたSUB信号も再生するということになる。

このSUB信号処理――専門用語では「SUBチャネル処理」ともいう――を,オーディオ的には「バスマネジメント」と呼ぶのだが,PCサウンド界の雄であるCreative Technology(以下,Creative)は「バスリダイレクト」「バスリダイレクション」と呼んでいるので,こちらのほうが馴染みのある読者は多いかもしれない。

本稿では以下,表記をバスリダイレクトで統一するが,本段落の冒頭で指摘した「Tiamat 7.1にない基本機能」というのは,このバスリダイレクトである。

|

なので,Tiamat 7.1を使っていくためには,PC側のサウンド出力デバイスがバスリダイレクトに対応している必要がある。対応していない場合,Tiamat 7.1のサブウーファは,LFE信号が送られたときだけ音が鳴るという,実にもったいないことになり,実際の音も,聴くに堪えない「低音スカスカ」なものとなってしまうからだ。

ちなみに,「SUBがなぜこんなに面倒な仕様になっているのか」「制作段階でハイパスフィルタを適用しておけばいいのではないか」と思った人もいると思うが,その答えは簡単で,再生機器によって,クロスオーバー周波数がそれぞれまったく異なるためである。

たとえば,ハイエンドのマルチチャネルサラウンドシステムだと,クロスオーバー周波数は50Hzあたりが多いのに対し,量販店のPCスピーカーセットコーナーで販売されているようなものだと150Hzだったりする。そのため,事前にクロスオーバー周波数を150Hzに設定してしまうと,ハイエンドシステムで聴くに堪えない音になってしまい,逆に50Hzだと,PC用スピーカーでサブウーファから何も再生されないような事態が生じうる。だから,再生機器ごとにクロスオーバー周波数を設定し,「SUB信号の周波数帯域が再生機器によって変わる」のを許容している,というわけだ。

Tiamat 7.1で問題になるのは,本製品のサテライトスピーカーが30mmおよび20mm径のドライバーなので,バスリダイレクトを適切に行い,サテライトスピーカーの低音成分をきちんとサブウーファドライバーへ送らないと,再生されるべき低音(=SUB成分)がまったく再生できなくなるという点である。言い換えると,Tiamat 7.1を使っていくにあたってはバスリダイレクト処理が必須で,しかもその処理はサウンド出力デバイス側に一任されているのだ。

正直に述べると,筆者は最初,アナログ7.1ch出力に対応したASUSTeK Computer製サウンドカード「Xonar Phoebus」をTiamat 7.1と接続したのだが,Xonar Phoebusにはバスリダイレクト機能がないため,それはもうひどい音になってしまった。

そこで,Realtek Semiconductor(以下,Realtek)製のHD Audio CODECを搭載し,アナログ7.1ch出力に対応したマザーボードにつなぎ直してみると,きちんとバスリダイレクトが有効になった。また,Creativeのアナログ7.1ch出力対応サウンドカード「PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series」(以下,X-Fi Titanium Fatal1ty)の場合は,バスリダイレクトが有効なだけでなく,クロスオーバー周波数も自分で設定できる。

Realtekのサウンドコントロールパネルで,「低音管理を有効にします」にチェックを入れるとバスリダイレクトが有効になる。確認した限り,クロスオーバー周波数は設定できないようだ |

“X-Fi世代”のCreative製サウンドコントロールパネル。「バスリダイレクション有効」にチェックを入れるとバスリダイレクトが有効になる。「クロスオーバー周波数」でクロスオーバー周波数も変更可能 |

最も一般的なHD Audio CODECがバスリダイレクトに対応しているので,大きな問題はないかもしれないが,「Tiamat 7.1のためにアナログ7.1ch出力をサポートしたサウンドカードを購入する」場合には,バスリダイレクト機能の有無を確認しておいたほうがいいだろう。

いくらアナログ接続だといっても,スピーカーサイズは決まっているわけで,クロスオーバー周波数も決め打ちでいいのだから,アナログフィルタくらいはRazerも入れておけばいいのに,とも思うが,サウンドデバイスとの互換性を確保するため……なのかどうか,いずれにせよTiamat 7.1にバスリダイレクト機能はなく,バスリダイレクトはサウンドデバイス頼みになる。Tiamat 7.1を使うに当たっては,この点が何よりも重要なポイントになるので,肝に銘じておいてほしい。

ちなみに,「サウンドカードを選ぶ」という制限はRazerも自覚しているようで,推奨サウンドカードのリストを公式サイトに上げており,参考になる。

※2013年8月1日追記

Xonar Phoebusに関して読者の方から「クロスオーバー周波数の設定は可能」とのご指摘をいただいた。筆者も検証時,かなり念入りにチェックしたつもりだったが,節穴だったようで,確かに設定は可能であったため,お伝えしたい。

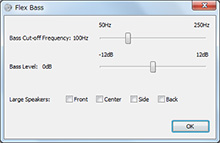

まず,指摘を受けてサウンドドライバを検証時のものにしたりしてみたが,状況は変わらず。そこで,いただいた指摘にあったキーワード「FlexBass」とを頼りに検索したところ,ASUSの「R.O.G.」ブランドが運営する掲示板で,1つの情報が得られた。

それによれば,サウンドドライバソフトウェアからは設定できず――そのために筆者は見落としたのだが――OSの「スピーカーのプロパティ」設定に,バスリダイレクト関連の設定がある。Xonar Phoebusは,各チャネルのボリュームはドライバソフトウェアから変更できるのだが,詳細設定はOS側の「スピーカーのプロパティ」から行う必要があるという,変則的なものになっているのだ。おそらく,ASUSはユーザーインタフェースを設計したが,根幹部分は(サウンドチップのメーカーである)C-Media Electronicsの仕様に従わねばならなかったのだろう。負け惜しみに聞こえるかもしれないが,何とも分かりづらい。

スピーカーのプロパティ以下,Effectsタブに「Flex Bass」の設定があった Flex Bassの設定ウインドウ

ともあれ,スピーカーのプロパティから「Effects」タブを選び,さらに「Flex Bass」にチェックを入れて[適用]を押すと,Xonar Phoebusでもバスリダイレクトは有効になり,SUB成分がサブウーファへ流れるようになる。

さらに,Flex Bassを選択した状態で[Settings…]ボタンをクリックすると,Flex Bassの設定ウインドウが表示され,クロスオーバー周波数や音量を調整できるようになった。

以上,読者のご指摘によって,Xonar Phoebusにも,Flex Bassという名称でバスリダイレクト機能が用意されていると確認できた。元記事は一部を除いてそのまま残しておくので,この点は注意してほしい。本稿のミスについては深くお詫び申し上げるとともに,ご指摘いただいた読者の方に感謝申し上げたい。

サラウンド感は十分で,ハイファイ志向も健在

ただしサウンドデバイス次第で音は相当変わる

というわけで,ようやく本検証である。

テスト環境は表のとおり。Tiamat 7.1の仕様上,アナログ7.1ch出力に対応したサウンドデバイスが必須ということもあり,ASRock製マザーボード「Fatal1ty Z68 Professional Gen3」のオンボードHD Audio CODECであるRealtekの「ALC892」と,前出のX-Fi Titanium Fatal1tyを用いる。いずれもバスリダイレクトに対応したサウンドデバイスだ。

|

テストは,iTunesによる複数の音楽ファイル再生と,「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,CoD4)のリプレイおよび「Battlefield 3」(BF3)の自動進行シーンを用いた試聴となる。CoD4ではシンプルなマルチチャネルサラウンド環境,BF3では最新世代のリッチなサラウンドサウンド環境を代表させている。

|

要するに,ヘッドセット側の“ステレオ設定”は使い物にならないため,サウンドデバイス側でバスリダイレクトを使って2.1ch――フロント2ch+サブウーファ0.1ch――再生することになるわけである。「スピーカーのセットアップ」では7.1chを選択しつつ,サウンドデバイス側のバスリダイレクト機能を有効にすることになる。

なおTiamat 7.1の場合,クロスオーバー周波数は80〜120Hzあたりが筆者のオススメだ。X-Fi Titanium Fatal1tyのように,クロスオーバー周波数を設定できるサウンドデバイスと組み合わせるときは参考にしてほしい。今回は120Hzで固定したが,ゲームの効果音をしっかりとサブウーファで感じたい場合は120Hzに近いほう,いわゆる“ディープな”低音が欲しければ80Hzに近いほうがいいだろう。

|

もっとも全体的な音質傾向は,最近のRazer製品らしい,ハイファイ(Hi-Fi)志向のもの。インラインリモコンを使えば,チャネル単位での微調整が可能なので,音楽を聴く目的でバランスを低域と高域のバランスを取りたいなら,フロント2chとサブウーファのボリュームを同じにするのがいいだろう。

相変わらずゲーマー向けヘッドセットにはマトモな解説書がなく,案の定,

ちなみに,この設定にしておくと,サラウンドコンテンツを再生するときと音楽などのステレオコンテンツを再生するときとで,設定を切り変える必要がなくなる。いったん設定しておけば,最終的にはむしろ楽なので,ぜひお試しあれ。

|

また,S/N比が(当たり前だが)X-Fi Titanium Fatal1tyと比べて低いため,相対的に音量は小さい。とくにサブウーファチャネルの音量は足りなく感じる。全体のボリュームをサウンドのコントロールパネルから100%に設定しても,X-Fi Titanium Fatal1tyの標準ボリューム設定値である68%にすら満たない感じである。これは,音楽よりダイナミックレンジの広いゲームコンテンツのテストでじわじわ効いてくるマイナスポイントといえるだろう。オンボードCODECの性能だと,大きな音で音楽を聴いたりゲームサウンドを楽しんだりするときに満足な出力が得られない可能性がある,というわけだ。

要するに,Tiamat 7.1がハイファイな音質傾向を獲得しているため,サウンドデバイス側の品質が,Tiamat 7.1の出力品質を大きく左右するということである。当たり前じゃないかと思うかもしれないが,その“振り幅”はおそらく,読者が考えているよりも,はるかに大きい。X-Fi Titanium Fatal1tyでTiamat 7.1を聞いたあとにオンボードのCODECへ戻りたいという人はほとんどいないのではなかろうか。

と,ここからはCoD4とBF3の話に移るが,結論から先に言うと,X-Fi Titanium Fatal1tyとの組み合わせでは,なまりのない,ハイファイな7.1chが得られる。ALC892だとやはり音楽の再生傾向と同じく,高域が落ちて,低域も少し弱くなる印象だ。これはサウンドデバイス自体の音質傾向を反映したものと言っていいだろう。

ただし,そこまでの音を得るためには,2月にレビュー記事をお届けしたMad Catz製ヘッドセット「TRITTON Pro+ 5.1 Surround Headset」(以下,TRITTON Pro+)と同じく,インラインリモコンを用いた,チャネルごとのボリューム調整が必須だ。

|

- フロント2ch:11時くらい

- リア2ch:12時

- サイドサラウンド2ch:12時

- センター:4時くらい

- サブウーファー:12時(X-Fi Titanium Fatalty),4時(ALC892)

まず,重要なセンター成分をしっかりと出すことで,前方の音像がぼやけず,しまるようになる。同時に,センター成分よりもフロント2ch成分のほうが一般にコンテンツ量(≒含まれる音の種類と量)が多く,相対的にセンター成分よりもフロント2ch成分のほうが音量も大きくなることから,フロントは少し下げておくのがいいだろう。

リアとサイドサラウンドは,同じドライバーの大きさであればフロントchより小さくするのが鉄則だが,Tiamat 7.1の場合,いずれも20mmドライバーで,フロントch用より小さいため,

- フロントch < リアch&サイドサラウンドch < センターch

といった感じに設定したところ,良好なバランスが得られた。X-Fi Titanium Fatal1tyでは,専用コントロールパネルから「サブウーファゲイン」を無効化した場合は,この設定がオススメだ。有効化した場合は,インラインリモコンのサブウーファボリュームをずっと下げることになるだろう。イメージとしてはボリュームダイヤルを9時よりさらに左下にする感じとなる。

一方,上でALC892のサブウーファゲインを4時としているのは,前述のとおり,低域の音量が相対的に小さいからだ。

|

ともあれ,この設定で聞いたCoD4の効果音はなまりがなく,かつ真後ろまでしっかりと音源が定位する。センターを強くしたため,自分が撃つ銃の発射音もしっかり聞き取れるようになっており,音像も締まって聞こえる感じでよい。

BF3では,跳弾がフロント右からリア左へ抜けていくようなケースで,音の動きをそのように聞き分けられる。また,戦車の走行音や大砲の発射音といった,サブウーファで体感すべきサウンドが確実に再生されるため,心地いい。

ただし,X-Fiで聴くと,どこまでいっても非常にタイトでハイファイなサラウンド感が得られる。他社のリアルマルチチャネルサラウンドヘッドセットにあるようなコンプレッション感(音圧が高く,音が潰れた感じ。適度だと大変ここちよい)はなく,レンジの広い音になっている印象だ。言い換えるなら,Razerらしいハイファイ感をそのままサラウンドに昇華させた音といったところか。

ALC892で再生すると,やはり音楽の再生傾向と同じで,高域が落ちて,低域も少し弱くなる印象。これはサウンドデバイスの音質傾向そのものと述べていいだろう。耳に近い分,通常のサラウンドスピーカーセット以上に,サウンドデバイスの品質が感じられてしまうのではなかろうか。

また前述のとおり,オンボードサウンドは平均音圧レベルがそもそも低いため,USB給電でヘッドフォンアンプを駆動させるTiamat 7.1では,サウンドデバイス側の音量がダイレクトにヘッドセットの音量として反映されてしまう。小さめの音でプレイするならとくに問題はないのだが,大音量を好む人の場合,マザーボードのオンボードサウンドとTiamat 7.1を接続した場合,音量的に物足りないケースが出てくる可能性があることは,押さえておいたほうがいいだろう。

■バスリダイレクトの理解を深めるテストも行ってみた

|

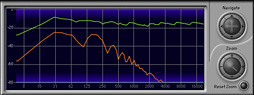

ここでは,バスリダイレクトを有効にしたPC上で,Sony Creative Software製のサウンド編集用アプリケーションスイート「Sound Forge Pro 10」を実行。「Direct Surround Sound」(※DirectX Audioのマルチチャネルに対するSound Forge Pro 10側の表記)ドライバを用い,マルチチャネル出力のテスト用となるスイープ信号を,あえてセンター/サブウーファだけ無効化した状態(=フロントとリア,サイドサラウンドを有効化した状態)で鳴らして,フロント2chだけ,もしくはサブウーファチャネルだけ計測する。

スイープ信号は20Hzから20kHzまで再生されるが,バスダイレクトが機能しているなら,フロントチャネルの計測結果ではハイパスフィルタリング処理されて低域が落ち込み,サブウーファチャネルではローパスフィルタリング処理によって高域が落ち込むはず。それを確認してみようというわけだ。

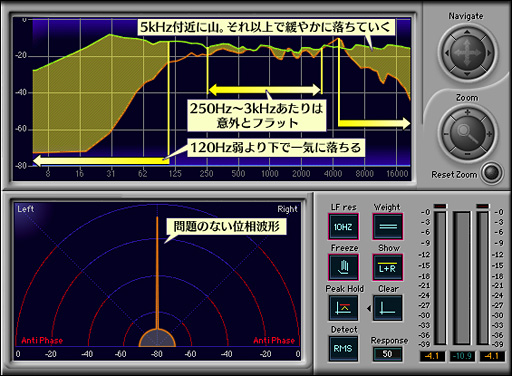

そして,ALC892の特性が下のグラフで,見事に期待どおりの結果が得られた。

波形はあくまでもALC892の周波数特性であり,Tiamat 7.1のそれではない。この点は誤解のないようお願いしたいが,ともあれテスト結果からすると,

バスリダイレクト有効時におけるALC892の特性(サブウーファch) |

バスリダイレクト有効時におけるALC892の特性(フロント2ch) |

バスリダイレクトとは関係のない余談を続けると,フロントチャネルの周波数特性は5kHz付近にピークがあり,それ以上の周波数帯域で大きく落ち込んで行っている。傾斜自体は緩やかながら,16kHz付近ではピーク比でおよそ20dB以上も落ち込んでいるのだから,「そりゃ,高域も落ち込んで聞こえるよなあ」という話になるわけである。

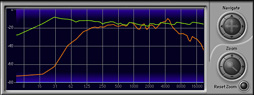

一方,X-Fi Titanium Fatal1tyはどうか。前述のとおり,クロスオーバー周波数は120Hzあたりがベターだという判断から,今回は120Hzに指定してあるため,下に示したグラフだと,ALC892と似たようなフィルタリング結果が得られている。

ALC892と決定的に異なっているのは,サブウーファのローパスフィルタリングが急峻で,800Hzくらいまでで再生が終わり,1kHz以上はまったく再生されない点だ。また,ALC892のサブウーファ成分に見えるノコギリ型の波形が発生せず,シンプルに120Hz以上をフィルタリングしただけであることも見て取れる。

フロントチャネルも同じで,120Hz以下がすぱーんとフィルタリングされている以外,リファレンスのグラフと形状が変わらない。4Gamerで以前実施したX-Fi Titanium Fatal1tyのテストどおりの音質傾向になっているわけだ。

バスリダイレクト有効時におけるX-Fi Titanium Fatal1tyの特性(サブウーファch) |

バスリダイレクト有効時におけるX-Fi Titanium Fatal1tyの特性(フロント2ch) |

マイクは,低周波をカットした「定番の」周波数特性に

最後にマイクテストである。

今回も,周波数特性および位相特性の計測と,マイクに入力した音を録音しての試聴という2パターンでテストを行った。PCにおける測定方法の説明は長くなることもあり,本稿の最後にテスト方法を別途まとめたので,興味のある人は合わせてチェックしてもらえればと思う。基本的には,本文を読み進めるだけで理解できるよう配慮しているつもりだ。

|

|

テスト結果の周波数特性は下のグラフで示したとおり。120Hz弱より下でフィルタリングされたような形状になっているのが見て取れる。Tiamat 7.1のマイクは単一指向性タイプなので,おそらくこの指向性でもって集音する室内ノイズ(=ルームノイズ)を減らしながら,同時に低周波もカットするような実装になっているのだろう。その目論みはうまく行っており,実際,Tiamat 7.1のマイクが拾うルームノイズ量は少ない。

|

もう少し細かく見てみると,250Hz〜3kHz付近は意外とフラットに近いというか,そう大きな山や落ち込みはない。そして,5kHzを頂点とした角のような山があり,その後20kHzにかけてゆっくり落ち込んでいく,というグラフとなっている。

5kHz付近を頂点としているため,「プレゼンス」と呼ばれる2kHz〜4kHzくらいの帯域もそこそこ強く,つまり何を言ってるか聞き取りやすい。同時に,250Hz〜3kHzがほぼフラットなので,嫌な音も発生しにくい印象だ。

録音して自分の声を聞いてみると,プレゼンスは強すぎず,同時に低域フィルターも緩やかなので,よほど低い声の男性でもなければ,低域もきちんと入力される。このマイクは十中八九モノラルだと思われるが,それを裏付けるように位相波形にもまったく問題はない。

総じてマイク特性は良好。何の不満もなく,何の問題もないので,優秀と述べていいと思う。

サウンドデバイス依存&PC専用というハードルはあるが,リアルサラウンドサウンド対応品としては歴代最高

最近まで,リアルなサラウンドサウンド対応ヘッドセットというのは,鬼門中の鬼門だった。その状況がTRITTON Pro+の登場で大きく変わったという話は2月12日掲載のレビュー記事でお伝えしてあるとおりだが,ほぼ同時期に登場してきたTiamat 7.1も「なんだ,ここまでできるんだ」というくらい,高いレベルで完成している。いわゆるオーディオ機器メーカーが販売している,高価なバーチャルサラウンド対応ヘッドフォンと比べても,再生品質は決して劣らないのではないかとすら思えるほどで,マトモに作ってある製品に関して言えば,「リアルサラウンドヘッドセット鬼門説」はどうやら過去のものになりつつあるようだ。

ただし。

TRITTON Pro+もそうだったが,いい音を得るには,けっこうな手間をかけて初期設定するのが大前提となる。何も考えずに未設定のまま使うと,ひどい目に遭うこと請け合いだ。2ch接続のヘッドセットではないこともあって,先頃リリースされて注目を集めたバーチャルサラウンド技術「Razer Surround」にもTiamat 7.1は対応していないため,Windows OSやサウンドデバイス側の詳細な設定が必要であり,要するに,万人に勧められる製品ではないということになる。

また,マニュアルにも相変わらず必要最低限のことしか書かれていないので,まずはアナログ7.1ch出力に対応したPCやサウンドデバイスを入手して,そのうえでボリューム調整を行う必要がある――ヒントは本稿に示したが――という状況だ。Razerはせめて,各チャネルのボリューム初期値を,フルではなく,メーカー推奨値のようにできなかったのか。それだけでもぐっとハードルは低くなったと思うのだが。

|

また,ステレオ再生時に関する記述がないのは文句なしに論外。7.1chのスルー出力を有効にしたときを除き,ヘッドセット使用時のステレオモードは使用不可にすべきだったとも思う。

……といった具合で,品質は文句なく高く,歴代のリアルサラウンドサウンド対応ヘッドフォンやヘッドセットの中でも最高峰にあると述べていいTiamat 7.1だが,実際にオススメできる対象者は,「オーディオ系の知識があるコアユーザーか,本稿を読んでテンションの上がったチャレンジャー」くらいになってしまう。Razer製品は最近,デザインも製品の完成度も目に見えて上がってきているのだが,一般ユーザーにまで普及させたい(≒もっと数を売りたい)なら,もう少し細部を詰めるべきではないのか。そういったRazerの問題点が,Tiamat 7.1からは垣間見える。

いや,しかし本当にデザインはよいし,正しく使えば音もいいしで,価格に見合った価値はあるのだ。あとは万人に受け入れられるだけの簡便さだけである。

■マイク特性の測定方法

マイクの品質評価に当たっては,周波数と位相の両特性を測定する。測定に用いるのは,イスラエルのWaves Audio製オーディオアナライザソフト「PAZ Psychoacoustic Analyzer」(以下,PAZ)。筆者の音楽制作用システムに接続してあるスピーカー(ADAM製「S3A」)を,SBX 20の前方30cmのところへ置いてユーザーの口の代わりとし,スピーカーから出力したスイープ波形をSBX 20のアレイマイクへ入力する流れになる。

PAZのデフォルトウインドウ。上に周波数,下に位相の特性を表示するようになっている

PAZを動作させるのは,Sony Creative Software製のサウンド編集用アプリケーションスイート「Sound Forge Pro 10」。スピーカーからの信号出力にあたっては,筆者が音楽制作においてメインで使用しているAvid製システム「Pro Tools|HD」の専用インタフェース「192 I/O」からCrane Songのモニターコントローラ「Avocet」へAES/EBUケーブルで接続し,そこからS3Aと接続する構成だ。

Avocetはジッタ低減と192kHzアップサンプリングが常時有効になっており,デジタル機器ながら,アナログライクでスイートなサウンドが得られるとして,プロオーディオの世界で評価されている,スタジオ品質のモニターコントローラーだ。

測定に利用するオーディオ信号はスイープ波形。これは,サイン波(※一番ピュアな波形)を20Hzから24kHzまで滑らかに変化させた(=スイープさせた)オーディオ信号である。スイープ波形は,テストを行う部屋の音響特性――音が壁面や床や天井面で反射したり吸収されたり,あるいは特定周波数で共振を起こしたり――に影響を受けにくいという利点があるので,以前行っていたピンクノイズによるテスト以上に,正確な周波数特性を計測できるはずだ。

またテストに当たっては,平均音圧レベルの計測値(RMS)をスコアとして取得する。以前行っていたピークレベル計測よりも測定誤差が少なくなる(※完全になくなるわけではない)からである。

結局のところ,「リファレンスの波形からどれくらい乖離しているか」をチェックするわけなので,レビュー記事中では,そこを中心に読み進め,適宜データと照らし合わせてもらいたいと思う。

用語とグラフの見方について補足しておくと,周波数特性とは,オーディオ機器の入出力の強さを「音の高さ」別に計測したデータをまとめたものだ。よくゲームの効果音やBGMに対して「甲高い音」「低音」などといった評価がされるが,この高さは「Hz」(ヘルツ)で表せる。これら高域の音や低域の音をHz単位で拾って折れ線グラフ化し,「○Hzの音は大きい(あるいは小さい)」というためのもの,と考えてもらえばいい。人間の耳が聴き取れる音の高さは20Hzから20kHz(=2万Hz)といわれており,4Gamerのマイクテストでもこの範囲について言及する。

周波数特性の波形の例。実のところ,リファレンスとなるスイープ信号の波形である

上に示したのは,PAZを利用して計測した周波数特性の例だ。グラフの左端が0Hz,右端が20kHzで,波線がその周波数における音の大きさ(「音圧レベル」もしくは「オーディオレベル」という)を示す。また一般論として,リファレンスとなる音が存在する場合は,そのリファレンスの音の波形に近い形であればあるほど,測定対象はオーディオ機器として優秀ということになる。

ただ,ここで注意しておく必要があるのは,「音声チャット&通話用マイクだと,15kHz以上はむしろリファレンス波形よりも弱めのほうがいい」ということ。15kHz以上の高域は,人間の声にまず含まれない。このあたりをマイクが拾ってしまうと,その分だけ単純にノイズが増えてしまい,全体としての「ボイスチャット&通話用音声」に悪影響を与えてしまいかねないからだ。男声に多く含まれる80〜500Hzの帯域を中心に,女声の最大1kHzあたりまでが,その人の声の高さを決める「基本波」と呼ばれる帯域で,これと各自の声のキャラクターを形成する最大4kHzくらいまでの「高次倍音」がリファレンスと近いかどうかが,マイク性能をチェックするうえではポイントになる。

位相は周波数よりさらに難しい概念なので,ここでは思い切って説明を省きたいと思う。PAZのグラフ下部にある半円のうち,弧の色が青い部分にオレンジ色の線が入っていれば合格だ。「AntiPhase」と書かれている赤い部分に及んでいると,左右ステレオの音がズレている(=位相差がある)状態で,左右の音がズレてしまって違和感を生じさせることになる。

位相特性の波形例。こちらもリファレンスだ

マイクに入力した声はチャット/通話相手に届く。それだけに,違和感や不快感を与えない,正常に入力できるマイクかどうかが重要となるわけだ。

- 関連タイトル:

Razer

Razer

- この記事のURL:

Copyright (C) 2023 Razer Inc. All rights reserved