企画記事

プライド月間特集:マイノリティとゲームは,実は共にある。近藤銀河さんと鳥の王国さんが考える“ゲームのクィアネス”とは?

今回4Gamerでは「プライド月間特集」と題し,クィアゲームに関する3本の記事を公開する。クィアについてよく知らないプレイヤーには,この機会に新たな視点と出会ってほしいし,ゲームについてよく知らないクィアにも,ゲームカルチャーの豊かさに分け入ってみてほしいと思う。

第2回目は,書籍「フェミニスト、ゲームやってる」を上梓したばかりの美術史研究者・近藤銀河さんと,トランスジェンダーのセックスワーカーによって制作された個人史的ゲーム「彼は私の中の少女を犯し尽くした」や,トランス男性が主人公のビジュアルノベル「ペイトンの術後訪問記」などの翻訳を手がけた有志翻訳者・鳥の王国さんによる,対談企画である。

ゲームというメディアが持つ性質そのもののクィア性とは? ゲームを通じて語りうるマイノリティの歴史とはどのようなものか? ポップ&ディープなクィアゲームの世界が,今あなたを待っている。

プライド月間特集:ゲームのジェンダー表現はどこまで進化するのか? キャラメイクから考える,多様性の現在地

非規範的な性を生きる人=クィアの可視化が進むにつれ,キャラメイクで選べる見た目の選択肢が増えたり,プロナウンス(人称代名詞)を選択できるようになったりと,ゲームの世界も変化を迎えている。その現在地はどこにあり,どう進化していくのだろうか?

なぜゲームとクィア・フェミニズムが結びつくのか?

4Gamer:

今日はお時間をいただき,ありがとうございます。最初の質問として,クィア(注1)・フェミニズムとゲームの交差点におられるお二人に,なぜ両者が結びつくのか,あらためて解説していただきたいと思います。

注1:クィアとは,非規範的な性を生きるあり方,あるいはそのような人のこと。特に性的マイノリティを指す。

鳥の王国さん:

そうですね。まず単純な次元として,最近すごく明示的にクィアなテーマを扱った作品がどんどん増えています。

当然の話ですけど,昔から作り手の中にもクィアな人々はたくさんいる。それが最近,個人的な語りを重視するようになってきたり,リプレゼンテーション(注2)が求められるようになってきたりと,明示的にクィアなテーマが,どんどんゲームの中で扱われるようになってきているんですよね。

注2:リプレゼンテーションとは,主に自己を代入しうる性質を持った表象を指す。マイノリティにとっては,メディアの中にどのような形でリプレゼント(表象)されるかという点が,マジョリティ以上に問題になる。

それを後押ししているのは,ゲームというメディアそのものが持っているクィアネスなのではないかと思うんです。

近藤銀河さん(以下,近藤さん):

そうですね。そもそもどんなジャンルでもクィアの表象はあった方がいい,ということは挙げられます。

一番最初にLGBTを扱ったビデオゲームだと言われているのが,「Caper in the Castro」という1989年に出た作品なんですね。舞台はカストロ地区というサンフランシスコの有名なゲイタウンで,プレイヤーはレズビアンの私立探偵として誘拐事件や殺人事件を追っていきます。

これはエイズの募金のために作られたチャリティーソフトで,LGBTの掲示板を通して広まりました。このように,クィアコミュニティとビデオゲームの歴史って実は共にあるものなんです。

そして,クィアな経験,特にトラウマ的な苦しい差別の経験を物語る時に,ゲームというメディアはすごく向いています。

ゲームだと,いろんな可能性が描けるんですよね。選択肢によっては,もしかしたらこうだったかもしれないし,もしかしたらこうじゃなかったかもしれない。でもやっぱり自分のクィア性や,受ける差別は変わらない。

大きな構造に対してどうやって向き合えばいいのか,という問題と,マイノリティの人々が実際に暮らす感覚が,ゲームを通じて重なっていくのではないかと思うんです。

4Gamer:

なるほど。つまり,世間の大きなルールから逸れてしまった人間として生きることのクィア性と,ルールが規定にあるゲームの世界で,プレイヤーとしてそこから「逸れる」ことが重なる,という意味でしょうか。

近藤さん:

そうですね。そういうゲームの体験と,規範と向き合いながら生きざるを得ない人々の体験がすごく重なる部分があるんじゃないのかなと思っています。

先ほどトラウマの話をしましたけど,トラウマの経験ってすごく混乱していますよね。時に矛盾していたり,細かいことが思い出せなかったりする。そういう経験を,混乱したまま,あるいは苦しいまま出せるのが,ゲームの一つの特徴なんじゃないでしょうか。

4Gamer:

ありがとうございます。鳥の王国さんはどうお考えですか?

鳥の王国さん:

ゲームがトラウマ的経験を混乱したまま提示できるメディアだというのは,本当にその通りだと思います。私が翻訳した「彼は私の中の少女を犯し尽くした」で,私が一番感銘を受けたところは,冒頭,トラウマ経験の語りえなさから話が始まっているところです。

この作品では,混乱した状態から語りがそのまま立ち上がっていきます。個人的な経験を語るときに,整理された分かりやすいナラティブに落とし込む必要はない,という提示の仕方をしているんですよね。

それは,トラウマ的な経験を語るうえでゲームが非常に適したメディアであることを示していると思います。

「彼は私の中の少女を犯し尽くした」 |

個人的な経験が開かれていく理由

4Gamer:

今,クィアな個人の経験の語りという話題が出てきたと思います。ではどうして,それが昨今ゲームというメディアを通じて表に出るようになってきたのでしょうか?

近藤さん:

特に英語圏のクィアゲームはItch.ioとかゲームジャムといったコミュニティを中心に広まっているのかな,と遠目で見ていると感じます。

鳥の王国さん:

一つのポイントとして,ゲーム制作がすごく手軽になってきた,というのはあると思います。今はbitsyのような,小さなゲームツールがいろいろ公開されていますよね。そういうものを使えば,簡単なゲームなら誰にでも作れるようになってきている。この状況が個人的な語りを可能にする下地になったと思います。

4Gamer:

bitsyに関して,ぜひ詳しく教えていただきたいです。

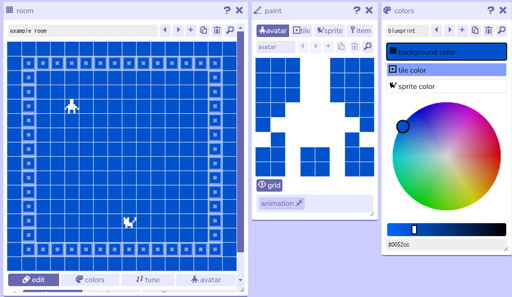

鳥の王国さん:

bitsyは,ブラウザ上で動作するゲーム制作エンジンです。ごく抑制的なビジュアルなのが特徴で,すごくシンプルなゲームが作れます。

そのエンジンがItch.ioとかで公開されていて,たくさんの人がそのエンジンを使って小さなゲームを作り,コミュニティを形成しています。定期的にゲームジャムも開催されていますね。

特徴的なのは,そのコミュニティがすごくインクルーシブ(包摂的)であるところです。Itch.ioのコミュニティのサイトでは,トランスジェンダーの権利擁護や,反権力的な姿勢が明示されています。

そして,ゲームを作るのがごく簡単ということもあって,個人的なクィアな話が公開しやすいんですね。

bitsyの制作画面 |

4Gamer:

その中で注目している作品はありますか?

鳥の王国さん:

「A MAZE.」(ドイツ・ベルリンで開催されるゲームイベント)にノミネートされていた,「Hawk & Puma」は印象的でした。

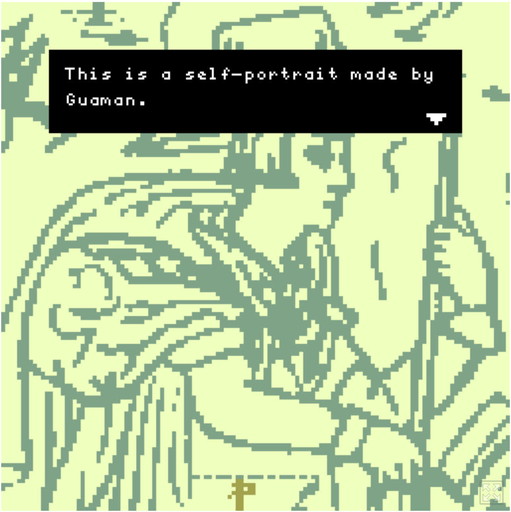

スペインが南米を侵略した時に,侵略の苛烈さを現地の歴史家的な人物が本にしてスペインに提出しようとしたという歴史的経緯があって,その話をbitsyを使って伝えるゲームです。

研究者が作ったゲームだというのが一番のポイントで,研究成果を伝えるためにゲームを使っている。研究活動と創作活動を融合させた「リサーチクリエーション」と呼ばれる取り組みなんです。

「Hawk & Puma」 |

近藤さん:

ゲームのような,プレイヤーによって結果が変わるインタラクティブなメディアと,研究というカッチリしたものが,歴史をテーマに重なるというのはすごく面白い試みですね。

鳥の王国さん:

そうです。bitsyは教育分野と相性がいいと思います。先ほどの作品のように,研究成果に対して,プレイヤーがある種の能動性を持って読んでいく動きができる。例えばクィア関連なら,エイズとの戦いの歴史を,bitsyのゲームを使って伝えるプロジェクトをやっている人もいますね。

ゲームとマイノリティはずっとそこにいた

4Gamer:

今重要な論点がたくさん出てきたのですが,先に基本的な部分を確認させてください。

クィアなゲームがなぜ今どんどん表に出てくるようになってきたのか,というお話がありました。一方「フェミニスト、ゲームやってる」で行われていたのは,「ピクミン4」など,一見クィアには読まれないゲームタイトルに対するクィア・フェミニズム批評でもあったと思います。

そのような,クィア・フェミニズム的ではないゲームに対して,どうしてクィア・フェミニズム批評をする必要性があるのか,説明していただければと思います。

近藤さん:

フェミニズム・クィア批評はずっと,小説や映画などのいろいろな作品に対してなされてきました。なので,ゲームでもやっていくと面白いし,意味があると思っています。

じゃあ具体的にどういう意味があるかというと,マイノリティのゲーム体験とマジョリティのゲーム体験は,違うものではないかと思うんですね。

マイノリティにとって,ルールや規範は多くの場合,抑圧的に働きます。そんな生活の中で,ルールと向き合うゲームをプレイすることには独自の体験があります。

マイノリティの視点から,これまでと違うプレイや読解があるんだ,ということを示せれば,批評にとってもゲームにとっても,いろいろな奥行きが生まれるんじゃないかなと思うんです。

鳥の王国さん:

とにかく今のゲームは,ビッグタイトルであっても,ジェンダーの問題やクィア・フェミニズム的な論点はどこも絶対に意識していると思います。

なので,ゲームを読み取るうえでクィア・フェミニズム的な視点というのは,もう欠かせないものになっているんじゃないかと思います。

近藤さん:

フェミニズム,クィア,あるいはレイシズム,植民地主義といったテーマを意識したゲームがたくさんある中で,特に日本語圏においては,それらの観点をメインに置いた批評がまだまだ少ないと思います。

そこに対してゲームがこれだけ応えている以上,クィア・フェミニズム批評も,今ゲームが持っているポテンシャルに応えなければならない。

また,ゲームがクィアやフェミニズムや人種問題といった,いろいろなイシューに対して意識的な表現を行っている一方で,コミュニティの中でそれを評価する姿勢がなかなか表面化されていない,という問題があります。だからこそ,批評をやらなければならないと思っています。

ゲームと歴史叙述

4Gamer:

では,ここから少しディープな話に入っていきましょう。先ほどのお話を踏まえて,ゲームを通じて過去を語り直すということが一体どんな意味を持つのか,少し深掘りしてお聞かせください。

近藤さん:

私の専門は美術史で,美術の中のレズビアン的と呼べる表象の研究者です。今ここでは,現在から見て「レズビアン的」と呼べる表現,という回りくどい言い方をしています。

それはなぜかというと,時代によって同性愛の概念が移り変わっていくなかで,「現代から見てそのように見えるものを対象にする」という言い方が,不思議な言い方に聞こえるかもしれないけど,一番適切な気がするからなんですね。

それは今の観点で過去を想像することとも強く結びついています。過去と想像的に向き合うことが,マイノリティの歴史研究ではどうしても求められてしまう。

それは,歴史がもともとマジョリティによって書かれていたからで,だからこそマイノリティの歴史を考えるのはとても難しいんです。対象を捉えるための概念さえなかったりする。

一歩間違えれば歴史修正主義ともつながってしまう危うさの中で,マイノリティの歴史研究は進んでいるんですけど,その感覚とゲームをプレイする感覚は,すごく近しいと思うんです。

例えばゲームが過去を描いていても,プレイヤーは2020年からプレイしている。プレイヤーは過去を「今」想像していることになります。一定のルールがありながらも,その中で過去を想像していく場面がゲームにはあるわけです。

ただプレイヤーは自由にゲームをプレイするのではなく,ゲームが提示する物語や状況に,応答しながらプレイをしていきます。それは過去を想像しながら,歴史の重みに対して誠実に向き合う形で歴史を編んでいくような語り方にもつながります。そういう見方が今後の歴史研究には必要なんじゃないかなと考えることがあります。

鳥の王国さん:

そうですね。「彼は私の中の少女を犯し尽くした」の作者であるTaylor McCueさんは,一度起きてしまったことを一体どうやってゲームとしてインタラクトできるものにするのか,という点がゲームを作るうえで問題になったと話していました。

最初はそれができないと感じて混乱を覚えていたけれども,テーマパークのアトラクションのように作られたコースを見て回るというアプローチを取ることで,過去の語り直しに着手できるようになったともおっしゃっていたんです。

クィアの過去の語りは,痕跡を拾って読み取っていくような形になりがちです。単純に「こういうことがあった」と,物語で伝えられる形にはなかなかならない。

ただ,その痕跡を集めて読み取って構築していく作業,それ自体がゲーム的なところがあるとも思うんです。例えばポイント&クリックとか推理ものとか,痕跡を集めて読み取って,それからナラティブを作り上げていく作業は,ゲームを通じてプレイヤーがクィア性を体験しやすい部分なのではないか。

必ずしもテーマはクィアではなかったですけど,「未解決事件は終わらせないといけないから」も,混乱したナラティブの再構築に主眼が置かれたゲームでした。プレイヤーとともに語りを作り上げていくアプローチができる点が,ゲームとクィアの相性の良さにつながっているのかもしれません。

「未解決事件は解決しないといけないから」 |

近藤さん:

私は,多分「未解決事件は終わらせないといけないから」にも影響を与えている,サム・バーロウさんの「Her Story」というゲームがすごく好きなんです。これは警察の映像にアクセスして事件の真相を探すストーリーで,夫を殺したとされる女性が,実際は何をしていたのかという,語られない歴史を探っていくものです。

あと,本でも「Syberia: The World Before」というゲームを紹介しました。これは明らかにナチスによるユダヤ人の虐殺をモチーフにしたゲームなんですが,その中で語られなかった,哀悼されなかった人々を,主人公が歴史を探ることによって発見していく。語られない人々の人生をどう語るかという点で,非常に示唆的だと思いました。

過去に対する能動性と「語りえぬもの」

4Gamer:

クィアな人々は,自分が今の自分であることの断片を過去から見つけ出したり,それらを編んで自分を作り替えたり,といった作業がどうしても必要になってきます。そのような能動性と,ゲームの持つ能動性が重なってくるということですね。

近藤さん:

そうだと思います。例えばカミングアウトしていないトランスジェンダーは,時にマジョリティに話を合わせるために過去の話を「作る」必要がありますよね。規範の中で生きていくために,歴史と能動的な向き合い方をせざるを得ない。

クィアにとって,過去は緩やかに変化します。一つの真実に対して,複数のバリエーションを持つことになる。それが,プレイヤーによってできごとが変化するゲームというものと,強く結びつくんじゃないかと思うんです。

4Gamer:

なるほど。「彼は私の中の少女を犯し尽くした」という作品においては,トランスの方のトラウマが再構築されて追体験できるようになっていますよね。あれはマイノリティにとって見えている過去のあり方を,他者にもわかる形で示したということだと思います。

そのような,ゲームというナラティブを利用してマイノリティの経験をどう表現するか,という問題について,何かお考えのことがあればぜひお聞きしたいです。

鳥の王国さん:

そうですね。「彼は私の中の少女を犯し尽くした」では,非常に苛烈なトラウマが語られます。これはマジョリティにとってまったく未知の経験であるのみならず,個人的なトラウマという側面が強いんです。

なので,私が翻訳した時には,あまりマジョリティとマイノリティの架橋は考えていませんでした。あくまで個人的な意見という感覚。

ではなぜそれが力のある作品になったのか。この作品は最初にトラウマの語りえなさから話が始まるんですが,その混乱した状況から,プレイヤーと共にゲーム内を歩んでいくんですよね。それがすごくインパクトのある表現になっているんです。

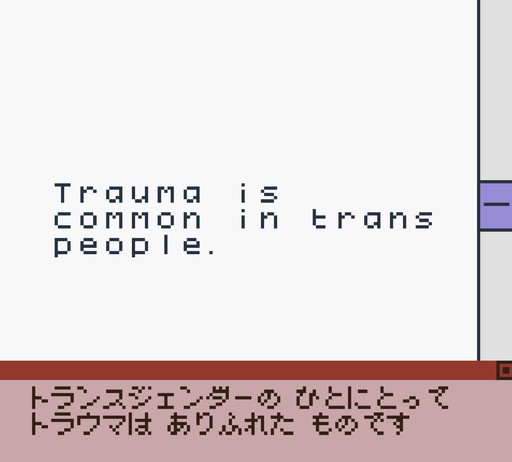

冒頭の注意喚起。トランスにとってのトラウマの普遍性にも言及されている |

トラウマについての語りえなさに言及する場面 |

あとはあの作品の中ではいろいろな要素がそぎ落とされていて,「作品として一貫性を持たせるために語られていないことがある」とも伝えられるわけですが,そういう「語りえない断片」が,手触りを保ったまま掲示されるところも,ゲームという媒体だからこそ可能な表現なんだと思います。

あと媒体に関してですが,本作はゲームボーイ上で動くように作られているんです。英語圏では,クィアなゲームがゲームボーイという媒体で公開されることに意味を見出している人が多くいます。

つまりそのような作品は,「ゲームボーイでもっとクィアなゲームをプレイできたかもしれない」という,存在しなかった過去を一瞬想像させるんです。

過去の正しい姿を見るわけでなく,むしろあり得たはずの過去を想像させる。語りえぬ断片が語りえぬままの手触りで残せるというのは,すごく大事な指摘かなと思います。

4Gamer:

ゲームの中では「語りえぬもの」が語りえないままスルーされるのではなく,不在や沈黙を気づかせるような仕組みが作れる,ということでしょうか。

鳥の王国さん:

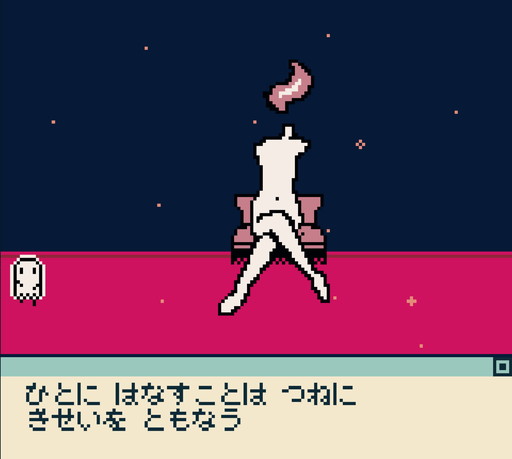

そうですね。「彼は私の中の少女を犯し尽くした」のあるシーンは,選択肢はあるけれど,どれもどう答えようもない選択肢で,「どれかマシな選択があるんじゃないか」みたいな想像を潰してくる。やりたくないことも能動的に選ばなくてはならないんです。

つまり,選択という能動性があるから,そこに自由があるように思えるんだけど,実は全然そんなことはない。それはゲーム自体そうだし,社会もそうです。特にマイノリティにとって,自分の自由意志に思えるものは実は全然自由意志ではなくて,どうしようもないのだということを,あの作品は表現しています。

「歴史叙述としてのゲーム」もそうです。それは歴史を自由に考えて変えられるという話ではなく,過去にも現実と同じような重さや変えられなさがある中で,どうやってバリエーションを模索していくか,ということだと思うんです。

近藤さん:

「彼は私の中の少女を犯し尽くした」では,何を選択しても行き詰まりにたどり着いてしまう場面が出てきますよね。それは逆に言うと,「もっとうまくやれた未来があったかも」という自分への否定を,さらに否定する語り方でもあります。

性被害のようなトラウマの体験に関して,「本当はうまくやれたんじゃないか」というような発話は,典型的な二次加害のひとつです。あの作品は「もっとうまくやれた選択肢なんてない」ことを,ゲームというメディアの特性を生かして示していたんじゃないかと思いますね。

翻訳を通じて問われていること

4Gamer:

そろそろ最後の質問です。まとめとして,クィア表象などに関して,今後の問題提起があればお願いします。

鳥の王国さん:

先ほど触れましたが,特に海外の作品だとプレイヤーが代名詞を能動的に選べるゲームがどんどん増えてきていますよね。she/her,he/himだけではなく,they/themがある,といったように。

ただ,they/themのような男女二元論に収まらない人称代名詞の翻訳は未だに定訳がないんです。

私個人としては,they/themをどう翻訳するかはかなり難しい問題だと思っています。翻訳は,外国語を単純に日本語に置き換えるだけではなくて,外国語の持つある種のマイナー性を日本語に取り込むことでもあります。

その「言葉が違う」以外の「考え方の違い」を,日本語環境にどう落とし込んでいくのか考えなければいけない。

「彼人」(注3)のような訳語を新たに考えて置き換えるのも一つの手で,それは日本語に存在しなかった概念を取り込める点で重要です。

注3:RPG「Ikenfell」で使われた,人称代名詞「ze」の訳語。「かのひと」と読む。

ただ同時に,英語という圧倒的に覇権的な言語から翻訳することにも内在的な問題がありますよね。代名詞におけるジェンダーの対立自体,そもそも翻訳語から持ち込まれた概念ですから。そのような,英語の言語を植民地化する力に抗いつつ,日本語の中のバイナリー性をどう解決していくかを考えていく必要があると考えています。

近藤さん:

そうですね。確かにthey/themや「シブリング」(男女を限定しないきょうだいへの呼びかけ)は翻訳の中で安定していなくて,ノンバイナリー(注4)を扱いかねている感じがします。

注4:ノンバイナリーとは,男女二元論には当てはまらない,ないしは男女二元論では説明できないジェンダーのこと。

それって逆に言うと,日本のさまざまなコミュニティにおいて,ノンバイナリーという存在がきちんと尊重されていないことを意味していると思うんですよね。

それを解決するためには,例えば名前を使うとか,代名詞を使わないのが一つのやり方だと思うんですけど……そうなるとこのキャラクターがノンバイナリーだということが埋没してしまう。だからやっぱりthey/themが使われることには大きな意味があるはずです。

同性が同性に「ボーイフレンド」「ガールフレンド」と言っているのを「パートナー」にして,同性愛者であることを分かりづらくさせる翻訳は,ゲームに限らず映画やドラマでも見受けられますよね。

それも単純に翻訳だけの問題ではありません。同性愛者が透明化されやすい日本社会で,表現もそれに従ってローカライズされることが問題だと思うんです。だから,海外ゲームにおけるクィア表象が日本に輸入される時は,翻訳だけが問題なのではなくて,日本社会がそれらの存在をどう扱っているかが問われているんですよ。

もちろん,同時に欧米圏がそれらをどう扱っているかも問われる。特にアジア人表象についてがそうですよね。翻訳は単純に移し替えるだけではなく,それぞれの社会が多様な存在をどう扱っているか,お互いに考えることなのではないかと思います。

それから,どんな属性の人であっても,あるいはどんな属性のキャラクターを選んでも,ゲームの世界でファンタジックな活躍ができるのは,ゲームのいいところですが,同時にそれはプレイヤーが差別について考えなくていいように仕向けている面もあります。そのような部分と,今後ゲーム表現がどう向き合っていくのか,というのは興味があるところです。

ゲームの中でファンタジックな活躍をする人々の表象と現実のマイノリティたちが受けている差別をどうつないでいくのか。それに関して,今後どんな試みが見えてくるのか,注意を払っていきたいです。

1992年,日本で生まれる。アーティスト,ライター,研究者,パンセクシャル,車いすユーザー。

彼女は主にレズビアン的と言えるような美術の表象をテーマに研究を行い,作品を発表している。作品では3Dプリンタや,CG映像,そしてVRなどを用いて,マイノリティと歴史の関係を問うている。ライターとしてフェミニズム,クィアの観点からサブカルチャーに関する論考を雑誌,ウェブメディアなどに多数寄稿。

単著に「フェミニスト、ゲームやってる」(晶文社,2024)。

公式HP https://gingakondo.wordpress.com/

- 関連タイトル:

彼は私の中の少女を犯し尽くした

彼は私の中の少女を犯し尽くした - この記事のURL: