連載

【西川善司】miniLEDにレーザー光源,巻き上げ有機ELなどなど。テレビやディスプレイはこれから新世代がやってくる!?

西川善司 / グラフィックス技術と大画面と赤い車を愛するジャーナリスト

|

(善)後不覚 |

さまざまな海外イベントに行かせてもらっているボクですが,米国・ラスベガスで毎年1月に行われている「CES」に,4Gamerの取材チームとして行くのは初めての経験でした。

もちろんCESには,これまでも15回以上は参加しているのですが,去年までは他媒体の取材でAV系や大画面系にフォーカスしていたので,4Gamerで扱うGPUやゲーマー向け製品とは縁がなかったのです。そうした事情があったので,CESでNVIDIAやAMDのプレスカンファレンスに参加したのは,CES 2019が初めてのことでした。

|

|

とはいえ,これまでのCESにおける取材経験を生かすということで,ボクは映像系の取材を担当することに。8Kの業界団体である「8K Association」の設立記者会見に参加したり,HDMIやDisplayPortの統括団体が展開するブースを取材したりといった具合に,AV関連インタフェースの技術に関わる取材が多かったのは,ある意味,いつもどおりだったかもしれません。

そうした取材の合間を縫って,CES 2019における注目のキーワードだった「8K」(7680×4320ピクセル)関連の展示や,それ以外の映像系展示も見ていました。今回の連載コラムでは,ボクがCES 2019で見てきたそうしたテレビとかディスプレイ関連のネタを紹介していこうと思います。

今年のCES 2019で「8K」の文字が躍った理由は?

8K Associationの記事でも触れたとおり,2018年のCES 2018においては,8Kに関連した展示はあまり大きく取り上げられていませんでした。CESの開催国であるアメリカ,というか北米地域では,一般消費者に対してやっと「4K」(3840×2160ピクセル)の周知が一区切り付き,4K普及に向けて力を入れはじめたところだったこと,そして北米の映像業界が「民生向けは4Kで十分でしょう」という雰囲気だったためです。NetflixやHuluといった配信系ビデオサービスも「映画を4K&HDRで見ると最高だよ」というプロモーションの方に力を入れていました。

その一方,当時8Kのアピールに力を入れていたのは,世界的に見て日本だけでした。日本というか,NHKですね。NHKは「2020年の東京オリンピックを8Kで放送する」を命題を掲げて8Kを強力に推進していますから。ちなみに,2018年12月から本放送が始まった「新4K8K衛星放送」を行う19チャンネルのうち,8K放送対応はNHKの1チャンネルのみ。民放を含めたそれ以外の18チャンネルは,4Kまでの放送です。

で,それがCES 2019でどうなったかというと,「マジか?」というくらい8Kの文字が会場で躍っていました。

|

突然ともいえる北米市場での8Kの盛り上がりは,どんな理由があるのでしょうか。ボクの個人的な考えではありますが,それにはテレビメーカーと映像パネルメーカーの事情が大きく影響していると思っています。

日本はもちろんですが,北米市場でも大画面テレビ製品においては,ミドルクラス市場向けの上位モデル以上は4Kパネルを採用した製品が増えており,4Kテレビは普及期を迎えたといってもいいでしょう。「ない」と言われ続けていた4Kコンテンツも,4K Blu-rayこと「Ultra HD Blu-ray」では最新映画を中心に数多くのタイトルが販売されていますし,大手のビデオ配信サービスも軒並み4K対応となりました。PCはもちろんのこと,PlayStation 4 ProやXbox One Xなど,据え置き型ゲーム機も上位モデルでは4K対応を実現しています。今はフルHD解像度のテレビを使っている4Gamer読者にも,「買い替えるならば4Kがいいかなあ」と思っている人は多いと思います。

となれば,この後,待っているのは4Kテレビの価格競争です……というかもう突入気味ですね。テレビメーカーとしては,価格競争になると商品を売ったときの利益率が減りますから,安定した高値で売れるハイエンド機が必要になってくるわけです。

2018年までは,ハイエンドを担っていたのは有機ELパネル(OLED)を使ったテレビでした。市場に製品が出回ってきた2016年頃,有機ELテレビは1インチで1万円か,それより上くらいの相場でした。それが2019年2月時点では,型落ちの2017年モデルが1インチ3000円前後で販売中です。たとえば,LG Electronics(以下,LG)製の55インチモデル「OLED 55C7P」は,15万円台で販売しているショップがありますし,パナソニック製有機ELテレビ「TH-55EZ950」でも,20万円前後で購入できるようです。

そんな事情もあって,世界のテレビメーカーは次の金脈を8Kに見出したようなのです。

|

ソニーの8Kテレビ「Z9G」が凄かった

さて,そんなCES 2019会場でいろいろな8Kテレビを見てきましたが,その中でも最も美しい映像を表現していたのは,ソニーの8K液晶テレビ「Z9G」シリーズでした。85インチと98インチという種類のサイズをラインナップしており,とにかくでかくて画面が明るいという印象を受けました。

Z9Gは,ソニー独自のバックライト技術「Backlight Master Drive」(BMD)を採用した3世代めのテレビです。初代の「Z9D」シリーズと,第2世代「Z9F」シリーズは4K液晶テレビでしたが,BMDの第3世代は8Kに対応したわけです。ソニーも,2019年は8Kをウルトラハイエンド機で展開するラインナップ構成にするというわけです。

ところで,ソニーは有機ELテレビよりも,このBMD採用液晶テレビをフラッグシップ扱いにしています。というのも,このBMDに絶大なる自信を持っているからです。

BMDは,いわゆる直下型バックライトシステムなのですが,一般的な液晶テレビに使われる同方式と比較して,バックライト用LEDの密度が圧倒的に高いのが特徴です。LED個数は未公開で,映像の明暗に連動してバックライトの輝度を制御するエリア駆動分割数も明らかになっていませんが,「画面サイズに応じて1000以上3000未満」という情報は流れています。

以前にソニーが公開したBMDのデモでは,バックライト用LEDの明るさだけで,白黒映像がほとんど表現できそうなシステムになっていましたから,LEDの数は相当に多そうです。

|

Z9Gでは,このBMDを最新世代のLEDに置き換えたうえで,最新世代のVA型液晶パネル(おそらくSamsung Display製)と組み合わせたものとみられます。最大輝度のスペックは未公開ですが,見た感じでは2000nit(=2000cd/m2)は余裕で超えていそうな見映えでした。眩しいシーンは,本当に明るすぎというくらい明るかったですし,カメラでテレビ画面を取り慣れているボクですら,Z9Gの画面は明るすぎてなかなかうまく撮影できないくらいでした。しかもただ明るいだけでなく,明るい領域の発色も美しかったです。

|

Z9Gは,日本でもほぼ間違いなく発売されるテレビですが,価格は,北米も国内も未定となっています。一方,他社製ではありますが,シャープが販売中の80インチ8K液晶テレビ「AQUOS 8T-C80AX1」が190万円前後なので,同じくらい高価なテレビとなるのは間違いありません。

98インチといえば,プロジェクタで見るサイズですから,大画面をアイするボクも憧れます。ソニーブースでは,しばらく立ち止まってうっとり見とれてしまいました。

映像と実物が区別できなくなる「1.5H」の法則

CES 2019会期中,ソニーは,Z9Gに関する報道関係者向けの技術説明を行いました。その中で,NHKの研究者である正岡顕一郎氏らが,2013年に発表した論文「Sensation of Realness From High-Resolution Images of Real Objects」が取り上げられました。

正岡氏の論文では,実物と,それをカメラで撮影した映像をテレビに映して見比べたときに,「どのくらい離れて見ると,実物と映像の区別ができなくなるか」を実験しています。その結果,「映像の横解像度が1分(※角度における1度の60分の1)あたり2ピクセルくらいに見える距離では,実物と映像の区別が付かないくらいリアルに見える」ということが分かったそうです。

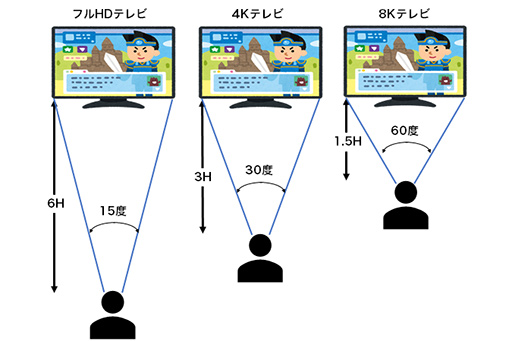

この理論を実際のテレビに当てはめると,フルHDテレビは16度,4Kテレビで32度,8Kテレビなら64度がピーク値になります。

- フルHD:1920÷(16度×60)=2

- 4K:3840÷(32度×60)=2

- 8K:7680÷(64度×60)=2

今回の説明でソニーは,一桁の数値をキリがいい0や5に丸めて表現していたため,本稿でもそれに合わせて,角度の値はそれぞれ15度,30度,60度で扱います。とはいえ,角度だとイメージが湧きにくいので,目安で用いられる画面の高さ(H)を基準にして,何H分離れて見ればこの角度になるのかを計算してみると,

- フルHD:約6H

- 4K:約3H

- 8K:約1.5H

となります(※この数値も丸めています)。フルHDテレビや4Kテレビは,それくらいは離れて見ないと「リアルに見えない」ということになりますね。

|

さて,テレビを見るとき,多くの人は1〜2mくらいの視距離で見ているのではないでしょうか。そこでこの視距離をもとに,8Kテレビがリアルに見える視距離の1.5Hとなる画面サイズを逆算すると,大体50インチ(H=62cm,1.5H=約1m)から100インチ(H=124cm,1.5H=約2m)くらいになります。つまり,50〜100インチサイズの8Kテレビは,1〜2mの視距離から見るとリアルに見えるわけです。

50インチから100インチサイズというと,確かに,国内で販売されているテレビで人気のサイズから,超ハイエンドクラスのサイズに合致するので,売り手としてはこの理論で8Kテレビの優位性をアピールすることができるのかもしれません。

ソニーとしては「8Kテレビは,普段の視聴距離で見る映像が,現実世界の実物と区別できなくなるくらいリアルに見えるようになりますよ」ということをキーとして,8Kテレビの優位性や「なぜ8Kが必要なのか」を訴求していきたいということでした。

韓国勢も8Kに注力。激化するSamsung対LGの戦い

北米地域におけるテレビ市場のシェア1位はSamsung Electronics(以下,

韓国勢のSamsungとLGは,とにかくライバル意識が強く,毎年CESでケンカみたいな展示をやっています。「うちの方が世界最大」「うちの方が世界初」みたいなことを延々とやっていて,ブースを見る分にはとても楽しいです。

そんなSamsungは,2014年に大型有機ELパネルの開発を断念しており,テレビは液晶一本に絞っています。そのため,Samsungの8Kテレビラインナップは,当然液晶テレビのみの展示でした。

とはいえ,驚くべきはそのラインナップの豊富さ。なんと65,75,82,85,98インチの5モデルで8K液晶テレビをラインナップし発表していたのです。

|

|

気になるのは82インチと85インチという微妙なサイズバリエーションですが,これについて,「LGの製品ラインナップに対抗するためなのか」とブースにいた担当者に聞いてみてたところ「それもあるが,旧世代製品の82インチモデルが人気だったから」との返答でした。

ちなみに,前述した理由によってSamsungは有機ELテレビをラインナップしていないわけですが,2017年から「うちはOLED TVはやってないけど,それよりも進んだQLED TVをやっているよ」というマーケティングを行っています。では,そのQLED TVとは何かという話になるわけですが,結論から言えば液晶テレビ(LCD TV)です(笑)。QLEDの「Q」は量子ドット(Quantum Dot)の「Q」で,LEDは「LEDバックライト搭載」を意味しています。

量子ドットとは,亜鉛やセレン,硫黄などを組み合わせた数nmサイズの微粒子のことで,これを用いたフィルタに光を当てると,量子ドットの種類に応じて光の波長を変調する性質を持ちます。これにより,RGBの光からずれた波長の光を吸収できるため,RGBの各色を際立たせて液晶パネルの色域を拡大させる効果が得られるという光学部材です。

で,これを使ってSamsungは,「うちは“O”LEDよりも進んだ“Q”LEDを採用しているんだ」とマーケティングしているわけです。QLED TVに液晶(LCD)の記述がなくなっていることに違和感を覚えますが,アメリカ市場におけるマーケティングは,分かりやすさとイメージが最優先なのでこれでいいのでしょう。

こうしてCES 2019におけるSamsungは,「うちのQLED TVが8Kになりました」と大々的にアピールしていたのでした。

対するLGですが,有機ELパネルと液晶パネルの両方をやっていることを強みにして,8Kでも有機ELテレビと液晶テレビの両方を発表していました。

有機ELテレビは「Z9」というシリーズ名で,「世界初の8K有機ELテレビ」といういつもの世界初アピールを付けて発表していました。画面サイズは88インチと,有機ELテレビとしてはかなりの大画面です。8Kで88インチサイズの有機ELパネルは,CES 2018で試作モデルが披露されたていたので,それを組み込んだテレビの製品化に目処が付いたということでしょう。

|

|

LGの8Kテレビのラインナップにおいて,有機ELテレビのほうが画面サイズは大きいのですが,これはパネルの製造による事情と思います。現状の有機ELパネルは,液晶パネルと比べて微細化(高ドットピッチ化)の難度が高いため,高ドットピッチパネルの製造コストが高く付きますので,同じ解像度ならパネルサイズが大きいほうが低コストで作れる理屈です。もともと,最近のLGは,最も画面サイズの大きいテレビ製品に有機ELテレビをラインナップしていたので,今回もラインナップを継続しただけなのかもしれませんが。

なお,LGの8Kテレビはいずれも価格未定とのことですが,2019年中頃には発売すると予告されていました。日本市場においては,Samsungがテレビ製品を展開していない一方で,LGは積極的な製品展開を行っていますので,国内で販売されるモデルもありそうです。

アスペクト比32:9の超横長ディスプレイは5K解像度に

今回のCES 2019では,テレビだけでなくPC向けディスプレイもいろいろとチェックして,いくつか興味深い製品のトレンドを見つけました。

その1つとして取り上げたいのが,アスペクト比32:9ディスプレイの新潮流です。

|

C49HG90の解像度は3840×1080ピクセルで,いわば4K(3840×2160ピクセル)を水平に半分切ったというか,フルHDを2枚横につないだような解像度でした。それに対して2019年の新製品は,横解像度を5K(5120ピクセル)とした,5120×1440ピクセルとなったのがポイントです。

CES 2019会場で見かけた32:9の5Kディスプレイは,SamsungとLGの製品でした。

まずSamsung製品は「49CRG9」というもので,C49HG90の後継機種的な製品として,超横長のゲーマー向けディスプレイという感じで出展されていました。

|

搭載する液晶パネルはVA型で,量子ドットを採用してDCI-P3カバー率95%を達成した広色域仕様で,ネイティブコントラスト比は3000:1,曲率1800R(=半径1800mmの円を描くカーブ)の湾曲パネルとなっています。AMDのディスプレイ同期技術「FreeSync」と,HDR表示関連技術「FreeSync 2」に対応しており,最大リフレッシュレートは120Hzとゲーム用途に十分なスペックを持っています。

HDR関連のスペックは,VESA規格のDisplayHDR 1000対応を謳っており,DisplayHDR 600対応だったC49HG90と比べて,解像度だけでなくバックライトのスペックも上がっていることになりますね。

ライバルのLGは,アスペクト比32:9の5Kディスプレイとして,「49WL95C」と「49WL900G」の2製品を発表していました。両製品ともスペックの違いはなく,違いはボディカラーと流通ルートとのこと。LGブースの担当者によると,「販路の違いで2モデルを設定した」そうで,49WL95Cが個人向け,49WL900Gが法人向けとなっています。

|

|

LGの製品は,Samsungの49CRG9とは違ってゲーマー向けを訴求してはおらず,垂直リフレッシュレートは60Hzまで,FreeSyncにも対応していません。横長のPCディスプレイ製品と考えていいと思います。

発売日は2019年第3四半期の予定で,価格は未定。LG製ディスプレイは日本でも販売しているので,もしかすると国内で普通に買える初の32:9ディスプレイになるかもしれません。

次世代直下型バックライトシステムの本命「miniLED」

ここからは,テレビやPC向けディスプレイにこだわらず,CES 2019で気になった映像系や大画面系のネタをお送りしましょう。

まずは「miniLED」バックライトシステムを採用したASUSTeK Computer(以下,ASUS)の液晶ディスプレイ「ProArt PA32UCX」(以下,PA32UCX)です。

|

ASUSの言うminiLEDとは,発光するLEDチップのサイズがμm級という超小型LEDチップのことです。

miniLEDはチップサイズが小さいので,配線分のスペースを確保してもLEDチップを数mm間隔で配置できます。従来の直下型LEDバックライトシステムの場合,密度の高いハイエンド製品でも,LED同士の間隔は1cm以上,ミドルクラス製品ともなれば数cm以上の間隔で配置されるのが普通でしたので,大きな進歩と言えます。

そのため,最近はASUSに限らず,miniLEDをハイエンドの液晶ディスプレイや液晶テレビに組み込む直下型バックライトに採用していこうという動きが盛んになりつつあるのです。

|

画面サイズが32インチで,解像度4Kという基本スペックは同じですし,外観も瓜二つでしたからね。しかし,ASUS担当者によれば「別モノだ」というのです。

そこで詳細なスペックを聞いてみたところ,確かに別モノのようです。

COMPUTEX 2018で見たPA32UXは,青色のminiLEDを直下型バックライトとして採用し,これを量子ドット素材によるフィルムを使って白色に変換する方式でした。一方,今回のPA32UCXは量子ドット素材を採用しておらず,白色のminiLEDを採用しているそうです。

最大輝度も,PA32UXは1400nitとでしたが,CES 2019のPA32UCXは1200nitと下がっています。色域も異なり,PA32UXがDCI-P3カバー率99%,Rec.2020色空間カバー率は83%なのに対して,PA32UCXは順に97%,89%と,微妙に異なっています。

逆に,スペックが同じ部分はというと,バックライトのエリア駆動分割数が両製品とも1000であるとのこと。HDR関連の仕様も共通で,ともにDisplayHDR 1000に準拠しており,HDR10/HLGにも対応します。

ビデオ入力インタフェースも共通で,DisplayPort×1,HDMI×4を装備するのに加えて,Thunderbolt 3はデイジーチェーン接続に対応するために2系統を備えています。

PA32UXは引き続き開発中だとのことですが,その製品化よりも先に,PA32UCXを先に発売する計画となったのだとか。価格は未定とのことでしたが発売時期は2019年4月だそうです。

|

CES 2019では,東芝レグザブランド(東芝映像ソリューション)を傘下とする中国のHisenseが,miniLED採用で75インチサイズの8K液晶テレビ「Hisense H75U9E」(以下,H75U9E)を発表していました。実のところHisenseは,ほぼ同一のminiLEDバックライトシステムを採用した4Kテレビ「H75U9D」を発表済みで,今回のH75U9Eは,事実上,液晶パネルを8Kに置き換えたバージョンと言えそうです。

miniLEDの配置は横96個,縦56個の計5376個。これらを映像の明暗に合わせて個別に駆動する仕組みなので,エリア駆動分割数は5376ブロックということになります。この5376という分割数は,ソニーのBMD(1000〜3000)を大きく超える値です。

今後,テレビのハイエンド機には,miniLEDの採用が進んでいくことになるのかもしれません。

|

発売時期や,価格は未定。日本で販売される可能性は低そうですが,このminiLED技術を採用した東芝レグザが登場してきたら面白そうですよね。

投写距離18cmで120インチの大画面。超短焦点レーザー4Kプロジェクタが2社から登場

お次はプロジェクタの新製品を紹介しましょう。

近年はホームシアター向けの超短焦点プロジェクタが,密やかな人気ジャンルなりつつあり,各メーカーが競って新製品を投入しつつあります。このジャンルを切り拓いたのは,もとを正せば日立製作所やNECのビジネスプロジェクタ製品でしたが,ソニーがこれをホームシアター向けに展開したことで注目を集めました。

とはいうものの,ソニーの超短焦点プロジェクタは,4K解像度で2500ルーメンのウルトラハイエンド製品が200万円超で,エントリークラスの「LSPX-P1」(1366×768ピクセル,100ルーメン)は約10万円と幅がありすぎでした。そんなわけで,各社から出てきた超短焦点プロジェクタはこれらの隙間を攻めています。

たとえばLGは,超短焦点プロジェクタ向けブランド「CineBeam Laser 4K」を立ち上げており,すでに「HU80K」という製品を販売中です。CES 2019では第2世代モデルとなる「HU85L」を発表しました。

|

|

実は,黄色の蛍光体に青色のレーザー光を照射することで,緑色の光を作る構造になっています。緑色レーザーを発振する半導体レーザーは高価であるため,この方式を採用したそうです。

余談ですが,エプソンのレーザー光源プロジェクタ「EH-LS10500」も,この方式と似た発想の2色レーザー光源システムを採用していました。

HU85Lのレーザー光源システムは,2500ルーメンという高輝度を実現しているそうで,ホームシアター向けプロジェクタとしては,かなり明るい機種に相当します。

映像パネルはTexus InstrumentsのDMD(Digital Micro-mirror Device)チップで,いわゆる単板式のDLP(Digital Light Processing)プロジェクタです。HU85Lのスペックでは,4K解像度となっていますが,筆者が取材した範囲では,どうやら先代のHU80Kと同じく,疑似4K仕様のようです。

気になるその短焦点性能ですが,投写距離約5cmで90インチ,約18cmで120インチの投映が可能というので,かなり優秀です。

発売時期は2019年夏頃で,価格は6000ドルを予定しているそうです。HU80Kが日本でも発売されているので,HU85Lも国内発売となる可能性は高いと思われます。

このHU85Lと非常によく似たプロジェクタ「100L7T」を発表していたのが,Hisenseです。

100L7Tは,疑似4K解像度の単板式DLPプロジェクタで,レーザー光源採用と120インチ大画面を投写距離18cmで実現する超短焦点性能を売りにしているなど,HU85Lと実によく似ているのですが,異なる点もあるのが興味深いところです。

|

まずレーザー光源システムですが,100L7Tでは赤青緑3原色の光源すべてを,それぞれに対応する半導体レーザーで生成すると,Hisenseはアピールしていました。

HU85Lでは青色レーザー光から緑色を生成する関係で,単板式DLPプロジェクタではお馴染みのカラーホイール(ロータリーカラーフィルター)が光源システムに組み込まれていますが,100L7Tではこれがないというのです。赤青緑のピークが鋭い純色から合成して色を生成するため広色域であることが特徴で,DCI-P3色空間カバー率は100%を誇ります。

いわば2灯式のHU85Lに対して,100L7Tは3灯式光源となるため輝度のスペックも高く,100L7Tはなんと3500ルーメンを達成しています。3500ルーメンはホームシアター向けプロジェクタとしては,最上級の輝度スペックで,はほとんど直視型テレビ並の明るさに感じられました。

価格は1万6000ドルと,HU85Lより1万ドルも高いわけですが,3原色オールレーザーと3500ルーメンという輝度を考えると,「まあ,そのくらいはするか」という感じではあります。発売は2019年第4四半期の予定とのこと。Hisenseは国内市場でも展開しているので,もしかしたら日本で発売されることがあるかもしれませんね。

CES 2019一番の話題は「電動巻き取り式有機ELテレビ」? おもしろ大画面技術大集合

最後はユニークな大画面技術情報をまとめて紹介しましょう。

CES 2019を報じる記事で大きく報じられているので,見たことがある人もいるでしょうが,来場者の間で必見のネタとして話題になっていたのが,LGの65インチ4K有機ELテレビ「65R9」です。

この有機ELテレビ,画面自体が曲がる有機ELパネルとなっており,視聴しないときにはディスプレイ部分をスタンド内部に巻き取って収納できるのです。いうなれば「電動巻き取り式有機ELテレビ」といったところですかね。

|

|

|

65R9で面白いのは,Google AssistantやAmazon Alexa,Apple AirPlay 2やLG ThinQといった各種AIエージェントサービスやスマホ連携機能に対応していて,画面の上部だけをケースから展開した状態で,情報ディスプレイ的に活用することも可能なところです。画面の一部だけをケースから展開して表示する状態を,LGでは「Line View」と呼んでいました。

LGブースでは「65R9なら,テレビの後ろにものを置くことだってできる。たとえば本棚とか!」といった説明をしていましたが,それが現実的かはともかくとして,使わないときにはしまっておけるテレビというのは,インテリアとしてちょっと楽しげです。

そこで気になるのは,「画面をフルで出すとたわんだりしないの?」とか,「そもそも曲げ伸ばしの耐久性は?」といったところでしょうか。

たわみについては,今回のデモ機を見る限りでは,実用上不満のないフラットな画面を維持できていたと思います。耐久性について明確な説明はありませんでしたが,フル画面,Line View,収納という3形態を行ったり来たりする使い方を奨励している以上,実用上問題のない耐久性があるんだとは思います。

この65R9,単なる試作機かと思いましたが,2019年後半に製品として発売するのだそうです。価格は未定とのことですが,かなり高価なものになるのではないでしょうか。

LGは,有機ELパネルが「曲げられる」ことをアピールするために,ブースの入口にさまざまな形に曲げた有機ELパネルを260枚も並べた巨大ビデオウォールを設置して,壮大なパノラマ映像を披露していました。ただ,ビデオウォールの総ピクセル数は約5億3000万とのことなので,使用していた有機ELパネルは,4KではなくフルHDだったようです。

一方,中国のSkyworthは,液晶パネルを2枚重ねて作った65インチ4K液晶テレビの試作機「Dual Cell」を出展して注目を集めていました。

液晶ディスプレイは,各ピクセルごとにバックライトの光をどのくらい透過するかで表示を行っています。しかし,光を透過させない黒のピクセルでも,実際には若干の光漏れが生じるので,「黒がうすら明るい」とか「黒が浮く」状態になるわけです。

この問題を解消するために,液晶パネルの裏側にLEDバックライトをマトリクス状に並べて配置し,映像の明暗分布に連動させて各LEDを個別に点灯するするのが直下型バックライトシステムです。その発展形としてminiLEDが使われそうだという話を上述しましたが,SkyworthのDual Cellは,これとは違うアプローチを採用しています。

|

ここからがユニークなのですが,Duall Cellでは,このエッジ型LEDバックライトシステムの前面に白黒の液晶パネルを配置しており,白黒画素の濃淡で実際に映像を表示するカラー液晶パネルの各ピクセルに光を導く構造を採用しました。ピクセル単位で液晶の各画素に光を導くのは,ある意味,究極のエリア駆動法と言えます。

液晶パネル2枚(Dual)の画素(Cell)を用いるからDual Cellという名称というわけですね。

|

1つはEIZO製の31インチ4K,HDR対応ディスプレイ「PROMINENCE CG3145」で,すでに2017年に発売されました。直販での税込価格は307万8000円と,とても高価ですけれども。

もう1つは,ソニーが2018年秋に発売を開始したばかりの31インチ4K液晶ディスプレイ「BVM-HX310」です。こちらも価格が約400万円ですから,相当に高価です。

SkyworthのDuall Cellも,現時点では試作機であり,近いうちに製品化する予定はないようなのですが,一般消費者向けのハイエンドテレビ製品で液晶パネル2枚搭載タイプが検討されていることは間違いないようです。

EIZOやソニーの業務用4Kディスプレイは,表示用パネルとバックライト制御用パネルのどちらも4K解像度らしいのですが,一般消費者向けテレビ製品なら,バックライト制御用パネルはそこまで高解像度である必要はないかもしれません。たとえば,もっと低解像度の480p程度であっても必要十分でしょう。現行の直下型LEDバックライトシステムを採用した液晶テレビの多くは,(超ハイエンド機を除くと)たかだか数100ブロックでエリア駆動しているわけですからね。仮にバックライト制御用パネルが480pであっても,40万ブロックのエリア駆動ができます。

miniLEDを敷き詰める方式と,低解像度液晶パネルをバックライト制御用に使う方式で,コスト的にどちらが有利なのかはちょっと興味があるところです。

というわけで,CES 2019で見てきた大画面ネタを一挙に大放出してみました。テレビにディスプレイ,プロジェクタといろいろ詰め込みすぎた気もしますが,2019年の映像系技術トレンドを掴む助けになれば幸いです。

| ■■西川善司■■ テクニカルジャーナリスト。CES 2019では会期初めに食物アレルギーが発生してしまい,発熱と嘔吐を繰り返すはめになった西川氏。アレルギーの原因物質はアボカドだそうで,うっかりと食べて体内に入ってしまい,大変なことになってしまったわけです。食べ物には普段から気を付けているそうですが,アメリカでは料理の隠し味でアボカドが使われていることも多いそうで,渡米時は数年に1度の割合で痛い目にあっているとのこと。自覚症状が出始めた頃は,高熱も出ていたので「もしやインフルエンザでは?」と同行の編集者共々震えていたのですが,胃の中身を吐き尽くすと症状が軽くなってきたので,ようやくアレルギー反応だと判明したのでした。ちなみに「ラテックスフルーツ症候群」というそうです。 |

- この記事のURL: