連載

ビデオゲームの語り部たち 第11部:鈴木久司氏が魂を注いだセガのアーケードゲーム黄金時代

|

2012年,筆者は「バーチャファイター」の稼働開始20周年に合わせて企画された関連書籍の取材で,かつてセガ・エンタープライゼス(以下,セガ)の常務を務め,当時CRI・ミドルウェア(以下,CRI)の会長職にあった鈴木久司氏に話を聞いている。だが,いつの間にか原稿の話はうやむやになり,取材内容の公開が宙に浮いて立ち消えてしまった。今回の「ビデオゲームの語り部たち」は,そのときの話をベースに改訂を加えたものである。

|

取材から長い時間が経っているため,鈴木氏に改めて話を聞いてみたいと思った。すでにCRIから退き,定年後のセカンドライフを謳歌されていたが,筆者にとっては元上司であり,師匠と弟子のような関係なので,直接電話をかけて取材のお願いをしたのだ。その日の鈴木氏は早朝からゴルフに興じていたようで「今ラウンド中だ。忙しいからオマエに任せる!」という言葉だけを残し,電話は切れてしまった。

少々乱暴な対応かもしれないが,こちらの急な依頼をなんの条件も付けずに受け入れてくれる度量の大きさは,実に鈴木氏らしい。本稿では,そんな鈴木氏と,その下に集った才能あふれる開発者たちの証言から,セガの黄金時代を振り返ろうと思う。

1鈴木時間は1.5時間

「人を信頼するということだよ」

いくつものタイトルをヒットに導いた秘訣を聞くと,鈴木氏はまずそう答え,堰を切ったように続けた。

「自分の経験を生かして,自分の仕事に誇りを持ってやってきたけど,重要なのは頼りになる奴がいるかどうかなんだ。管理職になって部下を持てば分かる。

簡単には育たないから,会社のために若い人を抜擢して伸ばす。そういう積み重ねのなかで生まれるのが信頼だね。自分がセガにいて良かったと思うのは,優秀な部下が多く育ってくれたからだ。誇らしいことだよ」

今回の取材で改めて感じたことだが,鈴木氏の話は,いったん始まるととめどなく続く。セガ時代は,役員が貴重な時間を割いてくれることに感謝しつつも,なかなかその場を離れられず,困ることもあった。

「バーチャストライカー」シリーズの開発で名を馳せた三船 敏氏も,同じような経験をしたようだ。

「仕事中に鈴木さんから突然呼ばれることが結構ありました。でも,ゲーム開発とは関係ない世間話がほとんどで,戻るときに『何で呼ばれたんだろう?』と思うことも多かったですね。

当時,鈴木 裕さんと僕で『1鈴木時間は1.5時間』みたいな話をしたのを覚えています。1回呼ばれたら,それくらい席に戻れないって(笑)。

でも,ほかの部署や会社の上層部の話も聞かせてもらえたりして,いろいろと役立ったと思います。今と違って情報が入手しづらい時代でしたから,久司さんは気に掛けてコミュニケーションを取ってくださったんでしょう」

※本稿では鈴木久司氏を「鈴木氏」とし,鈴木 裕氏はフルネームで記している

|

鈴木氏の下で働いていた当時のセガ社員達は皆,筆者や三船氏と同様の感想を語っている。話は長いが,みんなに愛される上司であった。

ところで当の鈴木氏は,何を思ってこのようなコミュニケーションの取り方をしていたのだろうか。

「自分がアミューズメント事業部門の責任者だった頃は,タイトルを1年間かけて開発し,市場に出すというサイクルだった。たくさんのタイトルがヒットしたけど,ゲームの内容に関しては,あまり相談には乗らないようにしていたんだ。深く関わると,自分が壊れるから」

そうは言っても立場上,ゲームの内容で相談されるケースはたくさんあったはずだ。

「あるところで線を引くんだよ。基本的な部分には,あれこれとうるさく言うこともあったが,詳細は気にしない。ゲームの全体像を見て感じたことをやってきた。CRIでも,そのポリシーは変えていない」

ここでCRIの沿革を軽く紹介しておこう。

CRIのルーツは,1983年に設立されたCSK総合研究所である。故・大川 功氏が率いたCSKのグループ企業で,主な業務内容はマルチメディア系技術の研究や,ゲームコンテンツの開発だった。現社名にある「CRI」は,CSK総合研究所の英語表記「CSK Research Institute」に由来する。

CSKとの関係が深かったセガは2001年8月,分社化に伴って第2AM研究開発部(通称AM2研)の事業をCSK総合研究所に譲渡し,それを受けてCSK総合研究所は社名をSEGA-AM2に変更した。このとき鈴木氏は,SEGA-AM2の社長に就任している。

これと同時に,それまでCSK総合研究所が手がけていたミドルウェアの研究開発・販売事業を移管するために設立されたのが,CRI・ミドルウェアだ。

その後,SEGA-AM2は,2004年7月にセガへ吸収合併され,いわば元の鞘に収まったのだが,このときCRIは鈴木氏を会長に迎え,経営体制の盤石化を図った。

最初に鈴木氏を取材した2012年は,同氏がCRIの指揮を取るようになってから7年が経っていたが,その間の業績はずっとプラスだったという。好調を維持できた理由は何だったのだろうか。

「ゲームソフトなんか作るな,常に映像と音をサポートする開発を追求をしろ,と言ってきた。そうしたら,ミドルウェアの時代が来て,現在ではCRIがきちんと評価されている。“縁の下の力持ち”というような,セガとは違う仕事だけど,部下は育ったんだよ」

時代が良かったのだという人もいる。確かにそうかもしれないが,自身の経験を生かそうとゲーム事業に乗り出すのではなく,部下を信じてミドルウェア開発に集中させたことが大きいのではないだろうか。信頼された者がそれに応えようと努力をして結果を出すという,プラスのサイクルを生んだように思える。

そんな鈴木氏は,世界的なアーティストの心も開いていた。King of Popこと,マイケル・ジャクソンである。マイケルがセガのゲームを気に入り,自身の邸宅であるネバーランドに体感ゲームを置いていたエピソードはよく知られているが,マイケルにとっての鈴木氏は「好きなゲーム会社の取締役」ではなく,友人と呼べる存在だったようだ。

「ネバーランドには3回くらい行ったよ。マイケルが音楽の世界ですごいことはもちろん知っていたけど,音楽の話はしなかった。『お前のファンじゃないし,サインも必要ない』と言ったくらいだ。だからこそマイケルとは親しくなって,サイン入りのゴールドディスクをプレゼントされたりしたんだろう。肩書きや仕事じゃなくて,個人の存在が重要だと思うんだ」

マイケル・ジャクソンをテーマにしたゲーム「マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー」がセガから発売されたのは,この関係があったからかもしれない。

|

人生を何人分も生きようとするな

経営者としての鈴木氏は,CRIをゲーム事業に参入させなかったように,目先の利益を追ってむやみに動くことはよしとしなかった。それだけに,かつてセガが行った分社化は手ひどい失敗だったと考えている。

「リストラを兼ねて独立を促したつもりが結局うまくいかなくて,最後は全部吸収したじゃないか。本当に独立して採算があう部署なんて,SEGA AM2だけだったんじゃないか。外部から呼んできた役員だか代表取締役だか知らないが,そいつらにさんざん引っかき回されたんだよ」

分社化のタイミングでセガを去った者も多く,開発力の分散や低下を招いた。多額の費用をかけた結果がそれなのだから,愚策なのだろう。

「経営者も会社も,ビジョンがないと短命に終わるんだ。ちゃんと人生設計して,得意なフィールドで一生懸命コツコツやることがプラスになる。中途半端に何かを得ようなんて奴は挫折するんだ」

だが鈴木氏は,得意なフィールドを見つけるための試行錯誤には寛容だった。

「35歳までは何やってもいいよ。将来のことなんて分からないし,人生は長いんだ。行くところまで行けば何かになれるが,そこから勝ち抜くことは大変だから,しつこく頑張ることだ。会社を移るのは構わないが,業界は変えるべきじゃない。人生を何人分も生きようとするな,ということだ」

ゲーム業界で活躍した鈴木氏だが,自身が「35歳までは何をやってもいい」と語っているように,経歴はユニークだ。若き日の鈴木氏は,東急くろがね工業に勤務していたのである。

その名前を聞いてもピンとこない人のほうが多いだろうが,同社はかつて存在した自動車メーカーだ。日本最初の四輪駆動乗用車とされる「九十五式」(帝国陸軍の小型乗用車,通称「くろがね四起」と呼ばれる)を開発した日本内燃機をルーツに持ち,主に3輪トラックを製造していた。

鈴木氏は同社で自動車設計を担当していたが,1961年ごろに会社が経営難に陥り,「仕事しなくてもいい」と言われるような状況になったため,大学時代の先輩が働いていた日本機械製造に転職した。同社はアーケードゲームを開発していた会社である。

転職のエピソードも奮っている。近況を先輩に伝えたところ,羽田にあった日本機械製造に呼び出され,きちんとした説明もないまま,今も京急大鳥居駅の近くにある高野病院で健康診断を受けさせられたという。そして問題なしという結果が出ると「合格だ。社員証は作っておくから」と言われたそうだ。

健康診断のあたりで,先方が採用を考えていることは察したのだろうが,鈴木氏からすれば,転職するとはっきり言う前に社員にされてしまったわけで,驚いたという。

鈴木氏が転職した後の1964年,日本機械製造は,初の国産ジュークボックス「セガ1000」の開発販売を手がけた日本娯楽物産に買収される。翌1965年,日本娯楽物産はローゼン・エンタープライゼスを買収し,セガ・エンタープライゼスとなった。

|

|

誕生間もないセガの開発者は総勢で40人くらいで,その中の1人が鈴木氏だった。その後のセガがアーケードゲームを次々とヒットさせ,急成長したのはご存じのとおりで,最盛期には在籍するゲーム開発者が1000人規模にまでなった。

筆者が在籍していたときも,アーケードゲーム事業でビデオゲーム開発5部署と筐体開発1部署の計6部署,それとは別にコンシューマゲーム事業でも2つの開発部署があったのを覚えている。

現在のゲーム,とくにコンシューマゲーム機向けタイトルの開発では,権利を持つ会社(パブリッシャ)が開発業務のほとんどを別会社(デベロッパ)に委託することも珍しくないが,セガがアーケードゲームで大ヒットを連発していた時代は,すべての作業を社内で完結するのが主流だった。鈴木氏はこう振り返る。

「当時,ゲーム会社の御三家と呼ばれたのがセガ,タイトー,ナムコだったが,この3社は,ソフトとハード両方の開発ができたし,メカトロニクスの工場も持っていた。

セガで言えば,『アウトラン』『アフターバーナー』「スペースハリアー」のような,シートがダイナミックに動く筐体を作れた背景には,そんな環境があったからなんだ」

三船氏が「アウトラン」をテストしている珍しいショット |

操作に合わせてシートが機敏に動く「スペースハリアー」は当時のプレイヤーに衝撃を与えた |

当時はインターネットも普及しておらず,仮に何かを外注しようと思っても,それができる下請けや工場を探すのが大変な時代だった。

「実際,後発の企業は,ハード開発が難しいうえに工場も持っていなかったから,自然と基板のロムを変えて売るのが主たる商売になったわけだ。

セガは開発企画から製造,販売,アフターサービス・メンテナンスまで,一貫してできる会社だった。自動車会社のようなすごい存在だったんだ」

会社が成長する中で,採用も積極的に行われていたのだが,株式上場などで知名度が高まると,とりたててビデオゲームが好きではなくても,将来性のある就職先としてセガを志望する者も増えてきた。

それによって社風も少しずつ変わっていったのだが,鈴木氏には,大企業になる前のセガに在籍していた人々の印象が強いようだ。

「社員が少なかった頃は,いい意味でアクの強い連中ばかりだったから,それを束ねるのは大変だったよ。セガの開発者は作家とかと同じで,コスト度外視でもいいものを作りたいという気持ちが強い。もちろんその気持ちは尊重したけど,ときにはこっちのペースに持ち込んで,相手に理解してもらうことも必要だった。

そうやって信頼関係が生まれると,双方ともに一生懸命やる。その一生懸命やるってことは,ゲームに魂を入れるということなんだ。人に感動を与えるのは,並大抵の努力じゃできないよ。

そうは言っても,すべてをフォローすることはできないから『あいつは放っておけ』となるときもあったし,当初の予定通りにリリースできたタイトルなんてないけどね(笑)」

元部下が語る鈴木氏像

鈴木氏は,今でも心に残る開発者として,熊谷美恵氏,亙 重郎氏,三船 敏氏の名前を挙げた。その3人に,鈴木氏との思い出を語ってもらっている。

かつてセガのAM3研に所属し,子会社であるヒットメーカーの社長も務めた熊谷氏は,その後セガを退職したが,現在もゲームの開発管理関係の業務に携っている。

|

「鈴木さんは,お客様の感覚を教えてくださる人でした。例えば,タイトルの命名では『日本人でも分かる英単語で2語!』という指示があったんです。当時セガで開発したゲームはそれが守られていましたし,私の場合はセガを辞めた後もその命名規則がしばらく抜けませんでした。

稟議申請は毎回2度3度と突き返されましたが,後々になって『開発者や企画者の本気度を見ているんだ』とその理由を教えてもらいました。開発者としての情熱をいつも試されていた気がします。 言ってみれば“登竜門”でしたね。

鈴木氏は部下を評価するポイントもユニークだったようだ。熊谷氏は社内の昇格試験に合格したときのエピソードを教えてくれた。

「どこを評価されて合格になったのかと聞いたところ,発想力でもなく,リーダーシップでもなく,“強靭性”だと言われました。思い当たる節はなかったのですが,その後,難しい課題と向き合う度に,『自分は強靭性があるんだ!』と自分に思い込ませて,励みにできたと思っています」

仕事中に度々呼び出され,特に仕事とは関係ない話をされた三船氏が語る鈴木氏像も,熊谷氏のものと通じるところがある。

「鈴木さんには,細かい話をあれこれとするのではなくて,本質的なところを分かりやすく伝える必要がありました。一般のユーザーさんを相手にするときに必要なことで,そこを鍛えられたのが今でも生きています。

バーチャストライカーを開発していたとき,裕さんを通じて聞いたのですが,『敏には好きにやらせとけ。あいつなら何かしら形にするだろう』と言ってくれたそうです。それを聞いて,企画内容とか理屈ではなく,自分自身を信じてくれていることに応えたい,全力でやるしかないと思いました。

鈴木さんは人間的な魅力があって,信頼できる人でした。その下で仕事ができたのは,幸せなことだったと思います」

放任主義にも見える鈴木氏だが,不可と判断したものについては,自身が「あいつなら何かしら形にするだろう」と評価した三船氏の企画であっても通さなかった。

「一瞬にしてボツになったプロジェクトがありまして。『ターボアウトラン』をリリースした後に『アフターバーナー』の基板を使って,疑似3Dのロボットシューティングを作ろうとしていました。まだ試作段階で,偶然にもアフターバーナーの戦闘機をロボットの絵に載せ替えた日に,たまたま開発室に鈴木さんが来て,『これはだめだ!』と……。

理由は『ロボットに隠れて画面の奥が見えない』というものだったんですが,最近になって,『電脳戦機バーチャロン』(以下,バーチャロン)の開発では『ロボットものは受けない』と反対したと知って,本当の理由はそっちだったのかなと(笑)」

最後は,そのバーチャロンで鈴木氏と大激論を繰り広げた亙氏だ。

「鈴木さんと最初にお会いしたのは,採用面接のときです。企画志望と申し上げましたら,いきなり『企画職ってのはさ,崖っぷちぎりぎりのところで深みをのぞきこみつつ,でも落っこちずに歩いていけるような,そんな気持ちがなくっちゃ勤まらないもんなんだよな!』と威勢よく語りはじめ,その気さくな雰囲気が印象的でした。

『面白いことをいう面接官だな』ぐらいにしか思いませんでしたが,後に常務であることを知り,びっくりしたものです」

亙氏がセガに入社したときのアーケードゲームシーンは,カプコンの独壇場だった。言葉を変えれば,1991年にリリースされた「ストリートファイターII」が大ヒットしていた時期だ。その一方で,セガのゲームには元気がなかった。

「鈴木さんからは『なぜストIIを超えるような新機軸が作れないんだ!』とはっぱをかけられていました。

状況が変わったのは92年以降で,AM2研が『バーチャレーシング』,93年に『バーチャファイター』と大ヒット作を連発し,ポリゴン描画による3DCGゲームのブームを巻き起こしてからです。カプコン一強の様相を呈していたアーケードを,その時代を,塗り替えました。

鈴木さんはこの状況を生み出したキーマンでしたが,それを鼻にかけることなく,現場の若い人にも持ち前の気さくな態度で接していました。そういった姿勢が開発部内に活気を与え,人材の成長を促したと思います。当時の社内は本当に多士済々で,特に開発ではさまざまな才能が花開き,まばゆいばかりでした」

亙氏はこれに続こうと,後にバーチャロンとしてリリースされる対戦型ロボットゲームを企画したが,前述した通り鈴木氏から大反対された。

「鈴木さんからは『ロボットものが売れたためしはない!』と大反対されましたが,その経験則はポリゴンの技術で克服可能だと思い,そう説明しても,聞く耳を持っていただけませんでした。言い出したら聞かないという,鈴木さんの頑固な一面を思い知らされる出来事でした。

当時は私も若かったのでカッとなって反論し,中山(隼雄)社長に「まあまあ」などと間に入られたりなど,かなり大人げないこともありました。が,最終的にはリリースできて,鈴木さんも結果に対してはフェアで,認めていただけたのは嬉しい思い出です」

「そんなもの買えるか,バカヤロー!」と言われた稟議を押し通す

亙氏が話したように,1991年ごろの鈴木氏はストリートファイターIIを超えるタイトルをリリースしようと,開発メンバーに奮起を促していた。同作の登場は鈴木氏にとっても衝撃だったようで,お披露目となったAOUショー(1991年2月26・27日開催)の様子をこう語ってくれた。

「主催者の開会挨拶が終わり,開場時間にホールに入って会場を見下ろすと,大勢のお客さんがカプコンのブースに流れるのが見えたんだ。当時はネットもなかったけど,注目作品は何かっていうのをみんなクチコミで知ってるんだよ。それがストリートファイターIIだった。

だから自分も部下たちにプレイしてこいって言ったんだ。理屈をこねる前に触って分析しろと。行ったメンバーはみんなびっくりしていた。

閉場時間が迫って「蛍の光」が流れたとき,サーッとお客さんが引くゲームはだめなんだが,ストIIは電源を切られるまでお客さんが離れなかった。ヒットタイトルの証だ」

そこから,ストリートファイターIIに対抗しうる対戦格闘ゲームの開発がセガの至上命題となったが,当然ながらそう簡単にできるものではない。

そこで鈴木氏は,カプコンの開発現場を見学するという,驚きの行動を取った。サラリーマンは役職が上位になるほど保守的になったり,社内の権力闘争に明け暮れたりすると言われるが,その点で鈴木氏はまったく逆だ。

「どうやって開発しているのか知りたくて,もうお亡くなりになった坂井昭夫さんを頼って,大阪に行ったんだ。岡本吉起さんや藤原得郎さんにも挨拶した。

まぁ驚いたよ。セガとはゲームの開発体制がまったく違ったんだ。その頃のセガは,開発,企画,音楽といったように、仕事の分野で部署を分けていた。その体制は,個人の実力が伸びやすい一方で,組織としての力が付きにくいんだ。伸びる奴は伸びるけど,伸びない奴はずっとそこに留まり続けるという感じだな。

カプコンはゲームのプロジェクトごとに部署を作っていて,同じ場所で各自が違う仕事をする体制だった。分野をまたぐ問題が起こっても,その場で話し合えて解決できるし,プロジェクトが一体化していい方向に持って行けそうだと感じた」

ただ,鈴木氏はセガにその体制を導入するのは時期尚早だと判断した。導入するにしても,それぞれの社員や,組織に応じた編成改革が必要だというのがその理由だ。

だが時間は待ってくれない。ストリートファイターIIはアーケード市場を席巻し,人気と収益を独占しようとしていた。社長の中山氏から新タイトルの開発を迫られる鈴木氏は,体感ゲームで立て続けにヒットを飛ばしていた鈴木 裕氏に白羽の矢を立て,カプコンから学んだ総合的なチームを実験的に発足させる。

その当時,鈴木氏は3Dグラフィックスがゲームを変えると睨んでいた。

「それまでのゲームは,ハリボテというか,“3D風”のキャラクターやアクションだったわけだが,すぐにすべてが3次元のデータで表示されるようになると感じていた。実際,ナムコは『ウイニングラン』でそれを実現して,技術のセガは置いてきぼりをくらっていたんだ」

鈴木氏の言う通り,この分野で先行していたナムコは,CGスタジオのジャパン・コンピュータ・グラフィックス・ラボ(JCGL)を1984年に吸収合併して,1988年には日本初のアーケード向け3Dグラフィックスレースゲーム「ウイニングラン」をリリースしていた。業務用のハイスペック基板,SYSTEM21の第1弾ソフトだった。

鈴木氏の意を受け,鈴木 裕氏率いる開発チームは3Dグラフィックスのレースゲーム開発に着手する。これが後の「バーチャレーシング」だ。

ストリートファイターIIに対抗するなら3Dグラフィックスの対戦格闘ゲームを作るのが筋なのだろうが,本連載の第2回で紹介した通り,当時はポリゴンでできた人間のモデルを動かすのはしばらく無理とされていた。

開発当初のコンプセプトはクラシックカーを走らせるレースゲームだったが,当時日本で爆発的なブームとなっていたF1にモチーフを変更した。ちなみにセガはその前にもF1をテーマにした2Dグラフィックスのレースゲーム「F1エキゾーストノート」をリリースしていたが,そちらは思ったような結果を残せなかった。

バーチャレーシングは当時の最先端を行く技術での開発となったため,機材にかかる費用も高騰し,鈴木氏はその調整に奔走することになる。

「開発用ツールとして,裕がシリコングラフィックスのワークステーション『IRIS』の購入稟議書を持ってきた。予算は1億円だ。常務の決裁印を押して,中山社長に持っていったら,『そんなもの買えるか,バカヤロー!』って怒鳴られたよ。それでもあきらめずに2回持っていったかな……最後は『分かった』って承認印を押してくれたんだ」

新しい体制で挑む,新しい技術を使ったゲーム開発は難航した。

「開発を進める中で,裕が『F1のようなマシンを走らせて効果的な演出を行うには,秒間2100ポリゴンが最低限必要』と言いだしたんだ。ハード担当のメンバーから,秒間700ポリゴンしか出ないと聞かされると,『その程度なら,やらないほうがいい』って返していたな。

難しくても,ナムコにレースゲームで勝つにはそれをやるしかないから,毎週のようにソフトとハードのメンバーで会議を開いて,総力戦で取り組んだ結果,2500ポリゴンが出せるようになったんだ」

|

そうして1992年にリリースされたバーチャレーシングは,大ヒットタイトルとなる。 鈴木氏は満足そうに振り返った。

「従来のスプライトでは無理だったものが表現できた。バーチャレーシングのグラフィックスはリアルさに欠けるフラットシェ−ディングだったけど,それがかえってスピード感を生んでいたと思う」

リアリティの追求が生んだ「バーチャファイター」

バーチャレーシングのヒットで一息ついたものの,ストリートファイターIIを超える対戦格闘ゲームへの道筋はまだ見えない。

小口久雄氏(現セガサミークリエイション代表取締役)が部長を務めていたAM3研が,当時最新鋭のSYSTEM32基板を使った「DARK EDGE」をリリースするも,劣勢を覆せなかった。

|

DARK EDGEは2Dグラフィックスで3D空間を表現する,いわば“疑似3D”の対戦格闘ゲームだった。鈴木氏は同作をこう振り返る。

「ストリートファイターIIはX軸とY軸,つまり二次元のゲームだけど,セガはそこにZ軸を入れた。その技術自体は他社に真似できない高度なものだったけれど,プレイヤーにはウケなかった。早すぎたってことだ」

そんな頃,鈴木氏の常務室に鈴木 裕氏がやってきて,「遊びで作ったものなんですけど……」と1本のビデオテープを差し出した。

「テープが回ると,バーチャレーシングのピットクルーが出てきたんだが,その動きがゲーム中にない,独自のものだった。人型モデルの関節を動かすデモだったんだ。『バーチャファイター』の原型だよ。おそらく,数学的な演算処理を取り入れていたように思うが,当時そういったことができるのは,セガくらいしかなかったんじゃないだろうか。

裕たちが,より少ないポリゴン数でモデルを作る研究を盛んに行っていたのも覚えている」

バーチャファイターのプロトタイプについては,本連載の第2回で石井精一氏に語ってもらっているが,それによれば石井氏が作ったプロトタイプは,バーチャレーシングのピットクルーを使ったものではない。おそらくその後,常務である鈴木氏に提出するため,よりインパクトのある映像を作ったのだろう。

ともあれ鈴木氏は,この映像を観て3Dグラフィックスの対戦格闘ゲームが作れると確信したという。

「3DCGで人間を動かせるはずがない,できると考えるほうがおかしい,そう言われる時代に,裕はやりたいと言ってきた。それがアイツの凄いところなんだ」

|

筆者はセガ在籍時,鈴木氏から「ゲームは撃って,走って,飛んで」だとよく聞かされた。これはアーケードゲームのヒット要素を端的にまとめた言葉で,「撃って」はシューティングゲーム,「走って」はレースゲーム,「飛んで」はフライトアクションゲームのことである。セガの「撃って,走って,飛んで」は,3Dグラフィックスの登場によって大きく飛躍した。

「裕が持ってくる企画,鈴木 裕のゲームはすべて“リアリティ”だったと思っている。

裕がリアリティにこだわったおかげで,3DCGの格闘ゲームであるバーチャファイターができたんだ。登場キャラクターも,現実にいそうな奴ばかりだろう。

完成したバーチャファイターを見たとき,その素晴らしさにみんなで唖然としたよ。現場にいた石井(精一氏)や池淵(透氏)も,よくがんばってくれたと感謝している」

バーチャファイターはまさに,鈴木氏が切望した「ストリートファイターIIを超える対戦格闘ゲーム」だった。それを象徴するようなエピソードがある。

「カプコンの見学でお世話になった坂井さんが東京に来ると聞いたから,完成したばかりのバーチャファイターを見せようと,セガ本社に招待したんだ。坂井さんはバーチャファイターを見て,呻くように『やられた……これで終わりだ,負けた』と言っていたね。

坂井さんが,なぜそこまで言ったか。これは想像だけど,カメラが切り替わったり,回り込んだりする演出が衝撃的だったんじゃないかと思っている。

バーチャファイターはカメラを効果的に使って,アクション演出の幅を広げた。2Dグラフィックスでは,とてもじゃないができないことなんだ」

|

|

バーチャファイターにまつわる鈴木氏の思い出は尽きない。

「開発の連中がプレイ中に『痛い』と言ったのを聞いて,大成功すると思ったよ。熱を感じた。やればやるほど技を覚えるから,ゲームを途中で止められない。つまりリピート性あり。開発初期には段位をつけて戦うプロトタイプ版もあったんだ

一番大変だったのは,キャラクターのバランス調整だったが,1993年の9月にお披露目して,12月に発売する段取りをつけた。

稼働開始後,対戦会のようなイベントを組んだら,そこで腕を磨こうとする人が集まって,さらに盛り上がった」

「バーチャ」と付けば何でもヒットした

|

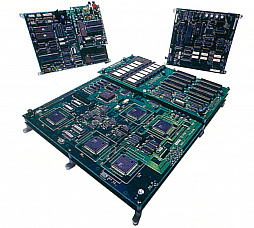

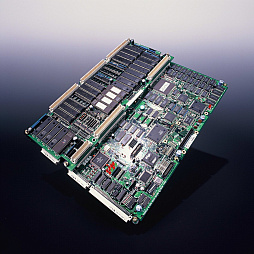

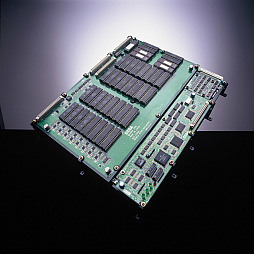

だが鈴木氏は,その時代をただ待っていただけではない。バーチャレーシングやバーチャファイターで採用された基板「MODEL1」は,セガとGeneral Electric Aerospace(米国GEグループの航空宇宙部門)という異色のタッグで開発されたものだが,この協業の立役者が鈴木氏だったのだ。

「GEとの協業は運がよかったんだよ。旧ソ連が崩壊して,冷戦はアメリカの勝利で終わったが,敵がいなくなれば国防予算は削減される。アメリカの軍需産業にしてみれば,国外に取引先を見つけるしかないわけだ。最初はCSK経由で,GEのフライトシミュレーション開発部署から売り込みがあった」

その技術でフライトシミュレーションゲームを……とならなかったところが,鈴木氏の慧眼だろう。

「GEと協議して,ゲーム用の基板を共同開発しようということになった。それがMODEL1だ。セガがCPU関係,GE側がテクスチャ関係を担当して,提携から1年で完成した。

後継のMODEL2では動きやテクスチャの表現が格段に良くなって,それが『バーチャファイター2』に生かされたし,バーチャストライカーで可能になった多人数表現の延長上には,名越(稔洋氏)が開発した『スパイクアウト』(1998年リリース,MODEL3向けタイトル)がある。世の中の動きをうまく利用できたことが,その後の大きなプロジェクトの成功につながったんだ」

「MODEL2」 |

「MODEL3」 |

MODEL1がなければ,セガの3Dグラフィックスゲームは数年の遅れを取ったかもしれない。自身では「運が良かった」と謙遜するが,鈴木氏は間違いなく時代を引き寄せたのだ。

1994年のセガは,バーチャファイター2とバーチャストライカーをリリースし,いずれも大ヒットを記録するという,まさに破竹の勢いだった。鈴木氏もこう振り返る。

|

「『バーチャ』と付けば何でもヒット,という感じだよ。新作ゲームは1回で3000から5000台の受注が入った」

だが,その栄光も長くは続かず,陰りが見え始める。亙氏はその転換点を指摘した。

「象徴的だったのは1997年に発売された『ファイナルファンタジーVII』です。あの作品が世に出た時,ビデオゲームの趨勢は決定的にコンシューマゲーム機に傾き,その後も強まりこそすれ,変わることはありませんでした」

ファイナルファンタジーVIIがセガサターンとPlayStationとのゲーム機戦争に決着を付けた,とはよく言われるが,亙氏はアーケード対コンシューマという,もっと大きな戦争での敗北だと受け取っている。

「セガのアーケードゲーム事業の栄光は,開発だけの功績ではなく,営業,販売と三位一体となった結果成立した,戦略的成功であったと思います。1990年代初頭まで続いたシグマさんとの競を経て店舗数トップに君臨し,メダル機器やクレーンゲームなどの定番商品を擁した販売も強力でした。すなわち営業と流通を押さえていたわけで,これにトレンドとなるヒットタイトルが加わればオールマイティでいられたのです。しかしコンシューマ市場では,このような状況を作り出すことはできませんでした」

1990年代後半のセガは,サターンがPlayStationとのシェア争いで苦戦を強いられ,やがてアーケードの成長も頭打ちとなり,ここから長い苦闘の時代が始まる。亙氏にとっても苦い思い出として残っているようだ。

「事態の打開を目指してうたれる施策の優先順位はおおむねコンシューマのものとなり,アーケードゲーム側は徐々に発言力を失っていきました。厳しい状況の中,鈴木さんも相当お疲れになっていたようで,トレードマークだった威勢の良さが次第に鳴りを潜め,昔話が増えるようになりました。

以前の鈴木さんを知っている者にとってこれは辛いもので,心中を推し量り,心配しました」

「ノーコントロール」の状態に陥ったシェンムーの開発

ここに1枚の写真がある。セガ開発陣のトップがアメリカからの賓客を囲んだときに撮ったものだ。

すぐに分かった人もいると思うが,賓客とは映画監督のスティーブン・スピルバーグ氏である。写真には写っていないが,この場には当時の中山社長や中 裕司氏,石井洋児氏もいた。

微笑ましい写真だが,鈴木氏の証言によると,これがある大きなプロジェクトの発端になったのだという。

「映画のプロモーションツアーで日本に来たときだったと思うが,スピルバーグがセガを見学したんだ。彼もGameWorksというゲーム会社を持っていたからね。中山社長が先導して一緒に開発現場を回ったんだよ。

そのとき,『バーチャファイターRPG』をスピルバーグに見せたら『ワンダフル!』みたいな反応でさ……中山さんはそれに気を良くして,本格的な開発を指示したんだ」

バーチャファイターRPGは,後にドリームキャスト用ソフトとしてリリースされる「シェンムー」のプロトタイプだった。同作を開発するため,鈴木 裕氏はコンシューマゲームの開発部署へ移るのだが,それは彼が鈴木氏の下を離れることも意味していた。

「ゲーム開発は,ある程度その現場を分かっている奴,人心を掌握できる奴が,市場との親和性や開発コストを常にチェックしていていないとダメなんだ。クリエイターだけでやると,プロジェクトが肥大化する。

中山さんや入交(昭一郎)さんは,裕を管理できなかった。最終的にはノーコントロ−ルになったじゃないか」

自身の管轄外ではあったが,鈴木氏はシェンムーの開発状況を気にかけていた。

「いつまで経っても完成しないし,進捗状況も分からない。開発スタッフも増える一方で,とんでもない奴がたくさん入ってきた。『何が起こっているんだ。おかしくないか?』って思うようになったよ。

ある程度時間が経ってから分かったことだが,ゲーム中で遊べる『スペースハリアー』や『ハングオン』といったゲームの開発に,結構なコストをかけていたようだ」

鈴木氏が「ノーコントロール」と表現したように,シェンムーの開発は長期化し,プロジェクトは迷走を重ねていた。

「まだ1章の開発途中なのに,全16章だって言うじゃないか。これはできあがらないと思ったよ」

この鈴木氏のコメントには少々補足が必要だ。こちらのインタビューで鈴木 裕氏は,「今まで『16章作った』って言った記憶はない」と語り,シェンムーのストーリーは全11章だと主張している。

だが,当時のメディアなどで「全16章」と喧伝されていたのも事実のようで,そう記憶している人も多いだろう。

誤植が一人歩きした可能性もあるが,トップである鈴木 裕氏の知らないところで勝手にプロジェクトが肥大化していたという,シェンムーの開発を象徴するような話だ。

鈴木氏は1日も早くシェンムーを完成させるため,鈴木 裕氏の取締役会出席を免除し,開発に集中させたが,それでも時間は足りなかった。

「裕はシェンムーのテレビコマーシャルまで全部チェックしたというんだ。それではだめだろうと。餅は餅屋と言うじゃないか」

鈴木氏は,ある開発者の進言を受けて,シェンムーのプロジェクトを終わらせる決意を固めた。

「あるとき名越が来て,『鈴木さん,シェンムーの開発はこのままだと一生終わりません。やめさせましょう』と言ってきたんだ。それで終わらせた」

結局,セガのタイトルとしては1999年に「シェンムー 一章 横須賀」,2001年に「シェンムーII」の2作がリリースされたが,ストーリーは未完のままだった。現在,鈴木 裕氏が「シェンムーIII」(PC / PS4)を開発中(2019年8月27日に発売予定)であることを知っている人も多いだろう。

|

「シェンムーのコンセプトは素晴らしかった。あれは,あの頃のセガだからこそできたものだ。名越もシェンムーがあったから,『龍が如く』を作れたんだよ。龍が如くはセガらしい作品だ。セガは常にサムシングニューを提供しなくちゃいけない」

鈴木氏と鈴木 裕氏の関係は,親子のようなものを感じさせる。

「裕のコンテンツへの執着は並々ならぬものがあった。あいつはすごい奴だよ。だけど,常に誰かが隣にいて,バランスを取ってやらないとダメなんだ。名越も『裕さんには右腕がいないと』って言っていた。

アーケードゲームでは毎年タイトルをリリースしていたのに,シェンムーから途端に出せなくなった。どんな優秀なクリエイターでも,適度な枠のなかでやらせないとだめだ。

今でも裕は素晴らしい才能を持つ開発者だと思っているよ。でも,その周りに『おい裕,おかしいじゃないか』と言える,本当の理解者はいないんじゃないかな」

開発完了を宣言するのは開発者自身

2018年8月,セガサミーグループが東京の品川区大崎に移転し,“セガ”は慣れ親しんだ大鳥居の地を去った。かつてのセガ本社ビル跡地も売却されるという。社内の雰囲気も変わっていくのだろう。

今もセガゲームスに籍を置く亙氏には,1990年代のセガが特別なものに感じられるようだ。

「思い返してみると,1990年代のセガの輝きには独特なものを感じます。どことなく町工場的な雰囲気を残しつつ,一部上場企業への脱皮を図りつつ,刻一刻と変わる状況の中で栄光を勝ち得,またさまざまなものを失いました。

ユニークなあの時代を,鈴木さんのような個性の持ち主が牽引していたことは,非常に印象深いものがあります」

かつて暴走したシェンムーの開発にストップをかけた鈴木氏だが,最近のセガには逆に物足りなさを感じているようだ。

「セガは,社是の『創造は生命(いのち)』を徹底していた会社だった。でも,今はどうだ? 牙を抜かれたようじゃないか。予算と売り上げのバランスを見ながら開発するのが当たり前になったのか?

セガは365日灯りが消えない,不夜城のようなところだった。開発完了を宣言するのは開発者自身だったんだよ。みんな『自分の作品だから,もっと頑張ろう』と思っていたんだ。

自分だって,『もっと売れるものになります。この完成度で市場に出したらダメです。ユーザーに叱られますから』って納期延長を申し出ては,中山さんから怒られたし,よく揉めたよ。……まぁ,期をまたぐのはまずいが,それさえ守ればオッケーだ」

そう言い終えると,鈴木氏は大きく笑った。

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

写真提供:熊谷美恵 三船敏 セガゲームス

(C)SEGA CHARACTERS (C)SEGA/AUTOMUSS

- この記事のURL: