レビュー

MSIのクリエイター向けディスプレイ「Creator PS321QR」は,ゲームもクリエイティブな用途もこなせる万能ディスプレイだ

そんなおりに,筆者がゲーム用として利用していたサブディスプレイが,天寿を全うしそうになったため,新たに購入したMSI製液晶ディスプレイ「Creator PS321QR」(以下,PS321QR)を紹介したい。

|

MSIのPS321QR製品情報ページ

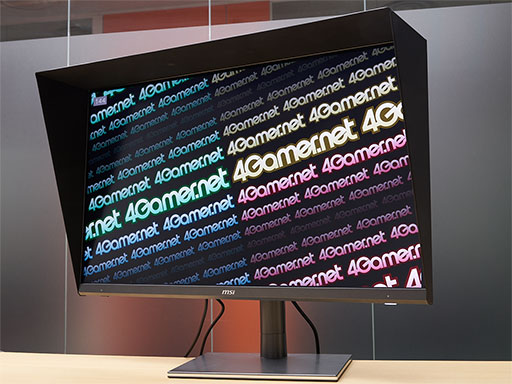

最大165Hz表示に対応した32インチ,解像度2560×1440ドットのディスプレイ

PS321QRの紹介に入る前に,2021年現在におけるゲーマー向けディスプレイの状況を,軽く俯瞰してみよう。まずディスプレイのサイズは,24インチ〜27インチが主流だ。海外イベントの動向を見ると,31インチ以上の製品も増えているが,日本国内の場合,設置場所の問題やマルチディスプレイの構築がしやすいかなどを考えると,27インチ程度が都合のいいサイズである。解像度は,いまだ1920×1080ドットの製品が中心だ。ただし,最近は2560×1440ドットや3840×2160ドットといった高解像度ディスプレイの種類が豊富になり,価格も下がっている。

リフレッシュレートは,144Hz〜240Hz表示に対応した製品が目立つ。かつては,高リフレッシュレートといえばTNパネルの独壇場だったが,いまではVA方式パネルやIPS方式パネル(※互換品を含む)採用の製品でも,144Hz以上の表示に対応する製品は多い。また,応答速度は,中間調(Gray to Gray)でもMPRTでも1ms程度が当たり前になっている。

対応する色域についても,これまで一般的だった「sRGB」よりも広い色表現が可能な「DCI-P3」との比較で色再現性を現す製品が増えており,ゲーマー向けディスプレイでも発色の幅が広がっていることがうかがえる。HDR表示への対応については,最低基準と言える「DisplayHDR 400」は当たり前で,それを超える製品も目にするようになってきた。リフレッシュレートに目が行きがちなゲーマー向けディスプレイ界隈であるが,ディスプレイ全体の性能が底上げされてきたというところだろうか。

|

PS321QRは,32インチサイズで解像度2560×1440ドットのIPS方式パネルを採用したディスプレイだ。色域に関する規格の1つである「AdobeRGB」のカバー率が99%という広色域での表示に対応するのが特徴で,MSIは,本製品をクリエイター向けの製品に位置付けている。一方で,垂直最大リフレッシュレート165Hz表示対応や中間調応答速度1msといった,ゲーム用途でも使えるスペックを有するのがポイントだ。

幅広い用途に対応できるポテンシャルを秘めているので,PCでゲームだけではなく,写真や動画編集,3Dモデリングを楽しんでいる人にも気になる製品といえるだろう。

ゲーマー向けディスプレイと共通点は多いが落ち着いたデザイン

PS321QRの公称本体サイズは,727.1(W)×235(D)×551.58(H)mmで,公称本体重量は約9.57kgだ。化粧箱を含めた製品ボックスがなかなかに巨大なので,開封作業をするスペースはちゃんと準備しておきたい。

|

PS321QRは,ディスプレイ本体とアーム,ベース,および付属品がバラバラに梱包されている。

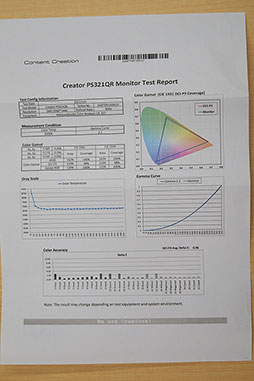

パッケージを開けると真っ先に目に入る場所に,PS321QRのキャリブレーションレポートが確認できる |

マニュアルなど |

付属品のうち,多くのゲーマーには珍しく思えそうなのが遮光フードだ。写真や動画編集を行う人にとっておなじみのアイテムだが,環境光がディスプレイ面に映り込むのを減らすためのものになる。使う場所によっては,ゲーム用途でも有効だろう。

|

まずは,製品の外観からチェックしていいこう。

PS321QRは,正面から見ると最近のディスプレイらしく,上部と左右のベゼルがかなり細いデザインだ。ただし,厳密にはベゼルと表示領域の間に黒い枠が入っており,見た目から受ける印象ほど狭ベセルというわけではない。

|

筐体はMSIのゲーマー向けディスプレイと共通する部分が多く,背面にLEDイルミネーションを備えるところまで,そのままだ。PS321QRのメインターゲットであるクリエイターが,LEDイルミネーションを必要とするかは疑問だが,利用しない場合は機能をオフにできる。ただ,LEDの輝度が低くそれほど明るくないので,単なるデザイン上のアクセントとして,点けっぱなしにしておいても害はなさそうである。

|

|

スタンドのベースは角型で,裏面のゴム足はかなり細めだが,安定感は良好だった。スタンドのアーム部分は,とくに記載はないがガススプリング式のようだ。

スタンドのベース部分。ゲーマー向けディスプレイによくある円形やトライポッドではなく角型を採用する |

ベースの裏面。ゴム足がかなり細いが安定感がある |

スタンドアーム |

本体に取り付けて,VESAカバーをはめた状態 |

スタンドは,上下回転(チルト)と左右回転(スイベル)には対応するが,縦回転(ピボット)の機能はない。可動域はチルトが−5〜20度,スイベルが−35〜35度となっている。

|

|

|

高さは0〜100mmまでの間で調整可能だ。高さの調整幅はあまり広くないほうだが,安定性を重視しているからと思われる。高さ方向の動きはスムーズでありながら,ズリ落ちてくる気配もない。

|

|

なお,本体を組み立てるにあたって,組み合わせるディスプレイアーム(モニターアーム)によっては,付属のスペーサーを利用しないと取り付けられないケースがあるようだ。実際に手持ちのディスプレイアームで試してみたところ,スペーサーを使用しないと微妙なズレが生じて,固定できなかった。

|

PS321QRの操作系もチェックしよう。

正面から見てディスプレイ下側面の左端には,任意の機能を呼び出すためのマクロキー,右端には電源ボタンを配置する。マクロキーと電源ボタンの隣にある孔は,マウスバンジーを取り付けるための孔だ。MSI製のゲーマー向けディスプレイには,マウスバンジーが付属している製品があるのだが,PS321QRには付属しない。ただ,MSIに確認したところ,国や地域によっては別途販売する可能性もあるとのことだった。

|

|

|

|

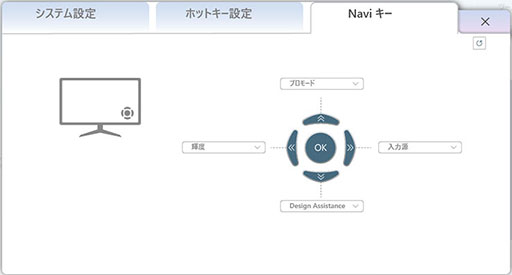

背面には,MSIが「Naviキー」と呼ぶ操作用スティックがあり,押し込むとOSDメニューを呼び出せる。とはいえ,PS321QRは,MSI独自の設定用ソフトウェアである「Creator OSD」が利用できるので,Naviキーを使うのは輝度を調整するときぐらいだろう。

|

インタフェース類は,背面と左側面にまとめられている。映像入力インタフェースは,DisplayPort 1.2a×1,HDMI 2.0b×2,USB Type-C(DisplayPort 1.2a Alt mode)という構成で,すべて背面に下向きで並ぶ配置だ。

|

PS321QRは,USBハブ機能を備えており,背面にはダウンストリームのUSB 3.2 Gen 1 Type-B×1とアップストリームのUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1を搭載する。USB 3.2 Gen 1 Type-Bは,後述するSDカードリーダーのデータ転送やCreator OSDの制御にも使う。そのほかに背面には,4極3.5mmのサウンド用端子がある。なお,USB Type-Cは,画面出力のみが可能で,USBのデータ転送には対応していない。

|

ポートの配置から考えると,USBハブ機能はワイヤレス接続型のゲームパッドやマウスのレシーバーを接続するのが良さそうだ。筆者の場合は,背面のポートにゲームパッド,左側面のポートにワイヤレスマウスのレシーバーを接続している。

SDカードリーダーはSDXCカードに対応しており,実際にデータを読み書きしたところ,逐次読み出し性能および逐次書き込み性能は,ともに90MB/s前後であった。周辺機器として,カードリーダーを別に用意しなくてもいいのはうれしいのだが,ディスプレイと正対した状態では,カードをまともに挿入できたためしはなく,側面をのぞき込んで使用している。

広い色域に対応したRAPID IPSパネルを採用

続いては,PS321QRのディスプレイパネルを見ていこう。製品のスペックをまとめたのが以下の表となる。

| サイズ | 32インチ |

|---|---|

| パネル駆動方式 | RAPID IPS |

| 表面タイプ | ノングレア(非光沢) | バックライト | LED,フリッカーフリー |

| パネル解像度 | 2560×1440 |

| 画素ピッチ | 0.27675mm×0.27657mm(約92ppi) |

| 垂直最大リフレッシュレート | 165Hz |

| HDR対応 | DisplayHDR 600 |

| 輝度 | 400cd/m2(ピーク時:600cd/m2) |

| 表示色 | 約10億7300万色 |

| コントラスト比 | 1000:1 |

| 視野角 | 左右178度,上下178度 |

| 色域 | sRGBカバー率:99% AdobeRGBカバー率:99% DCI-P3カバー率:95% |

| 中間調応答速度 | 1ms |

| 内部フレーム遅延 | 未公開 |

| 公称消費電力 | 41W(通常),0.5W(待期時) |

パネルの駆動方式は,「RAPID IPS」呼ばれている。発色の傾向から見ると,LG製のNano IPSパネルではないようだ。解像度やリフレッシュレート,応答速度いったスペックから,AU Optronics製のAHVAパネルではないかと筆者は考えている。

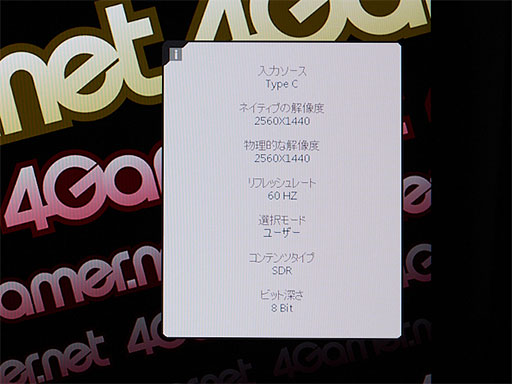

垂直最大リフレッシュレートは,DisplayPort接続時で165Hz表示,HDMI接続時で144Hz表示となる。4K映像の入力にも対応するが,その場合はディスプレイ側でダウンスケールしての表示となり,リフレッシュレートは60Hzまでとなる。

PS4 Proを接続してみたところ,OSDでも「ネイティヴの解像度」と「物理的な解像度」が住み分けされているのを確認できる。

|

対応する色深度は,2560×1440ドットで10bit(8bit+FRC)とある。これはDisplayPort 1.2a接続時,リフレッシュレート165Hzまたは144Hz表示での話だ。60/120Hzの場合はネイティヴ10bitになる。OSDで入力情報を見ると,8bitと10bitと表示が切り替えられており,ネイティヴ10bitカラーで作業をしたい人にとってうれしい仕様だ。

|

|

画面の表面はアンチグレア加工を施しており,ギラツキは感じられない。輝度は実測で,最も暗くした場合でほぼ100cd/m2,最大で400cd/m2となった。

|

HDR映像では,400cd/m2よりも明るいと感じるシーンもあり,ピーク性能はおおよそカタログスペック通りと思われる。なお,アンチモーションブラー(残像感低減)機能を有効化した場合は,輝度の調整ができなくなり,135cd/m2前後で固定された。

輝度を最小にした状態でも,色温度が安定しており,黒が浮いている感じも極めて少ない。DisplayHDR 600の要件である黒レベル通りといえるだろう。もちろん真っ暗な部屋では,液晶パネル端からの光り漏れも確認できるが,IPS方式の仕組み上しかたがない部分であるし,この価格帯のディスプレイに求める部分ではない。

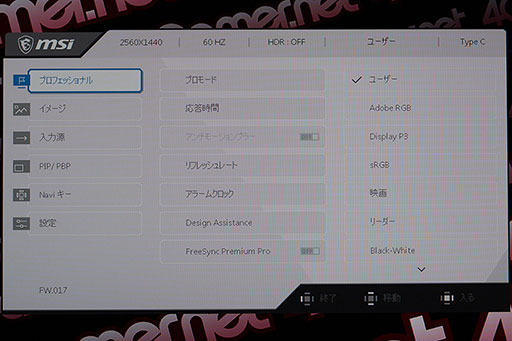

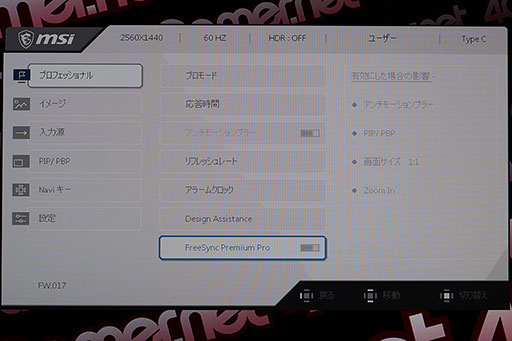

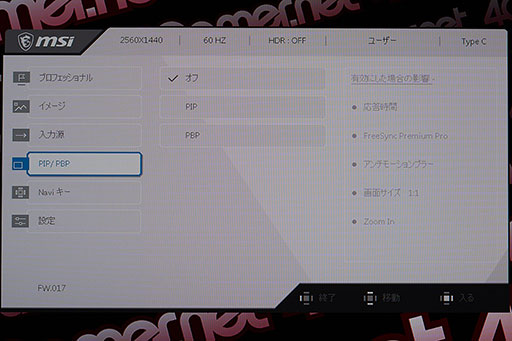

機能は豊富だが分かりにくいOSDメニュー

OSDメニューに豊富な機能を備えているのも,PS321QRの特徴となる。定番の機能ではアンチフリッカーやブルーライト軽減機能,「Picture in Picture」(PiP)や「Picture by Picture」(PbP)機能を搭載するのに加えて,前述したようにアンチモーションブラーも利用可能だ。ゲーム向けのディスプレイ同期技術は,AMD独自の「FreeSync Premium Pro」に対応する。

|

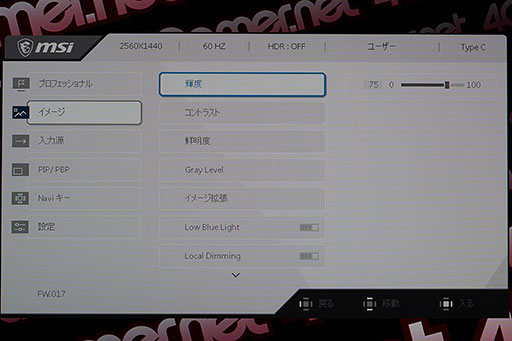

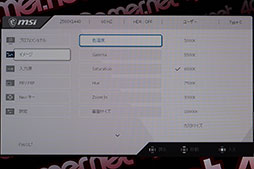

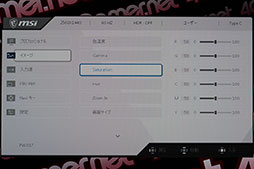

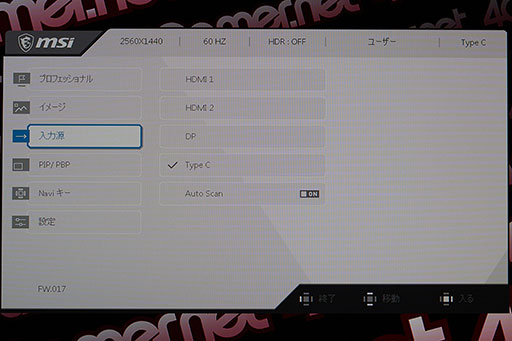

OSDの設定項目を確認すると,「プロフェッショナル」,「イメージ」,「入力源」,「PIP/PBP」,「Naviキー」,「設定」という6つのカテゴリに分かれていた。

プロフェッショナルは,色域や応答速度,アンチモーションブラーなどの設定を変更できる。Design Assistant機能の有効化もここから行う。ただし,動作モードを選択する「プロモード」によっては,設定可能な項目が変わる。

|

|

|

応答速度は,「通常」「速い」「最も速い」という3段階で変更できる。色関連の設定と比べると,とくに数値もないフワっとした設定項目なのだが,おそらく「最も速い」が,中間調応答速度1msの状態だろう。「速い」でも,残像感はほとんどなく,「最も速い」にすると気持ち画面が白くなるため,基本は「速い」でよさそうだ。

また,FreeSyncとは排他となるが,アンチモーションブラーをオンの状態でも「最も速い」は選択可能だ,しかし,用途で切り換えるのは面倒なので,アンチモーションブラーのことは,忘れてもいいかもしれない。

OSDメニュー全体にいえるのだが,ある設定を変更すると,表示がグレーアウトとなり調整できなくなる項目があったり,中にはHDRを有効にすると利用できなくなる機能があったりと,ごちゃっとしているのがネックだ。例えばプロフェッショナルの項目では,FreeSync Premium Proを有効化すると,アンチモーションブラーとPIP/PBP,画面サイズ1:1,Zoom Inが使用できなくなるのだが,これがちょっと分かりにくい。基本的にはCreator OSDを使った設定変更をおすすめしたい。

|

イメージのカテゴリでは,以下のような項目を設定できる。

- 輝度

- コントラスト

- 鮮明度

- グレイレベル

- イメージ拡張

- Low Blue Light

- Local Dimming

- 色温度

- Gamma

- Saturation

- Hue

|

鮮明度とイメージ拡張は似た挙動で,シャープネスを強引に上げるような処理だ。複数段階用意されているが,大雑把な処理なのでゲーマーもクリエイターも使用するに値しない。それに対して,色温度やGamma,Saturation,Hueといった項目はプロモードで「ユーザー」を選んだ場合に,とくに重宝する。なお,ローカルディミングに関する具体的な仕様は不明だ。有効化するとパキパキした絵になり,気持ちよくなれるのだが。

|

|

|

|

入力源のカテゴリでは,入力ソースの切り替えを行う。標準設定ではAuto Scanになっている。PIP/PBPもその名のとおり,PIPとPBPの設定を行う項目だ。PIP設定では,機能有効時における子画面のウインドウサイズと,表示位置が変更できる。これらの項目も本体のOSDメニューからではなく,Creator OSDで設定したほうが楽だ。

|

|

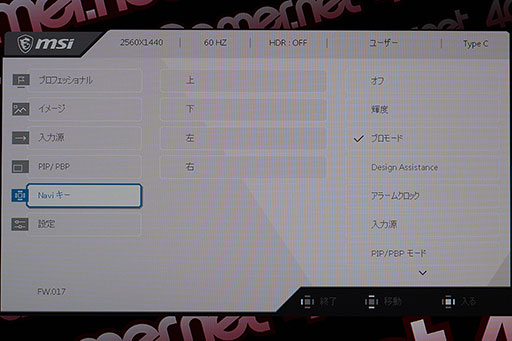

Naviキーのカテゴリでは,背面のスティックを倒したときに呼び出せる機能を設定する。上下左右の4方向に対してそれぞれ割り当てが可能だ。

|

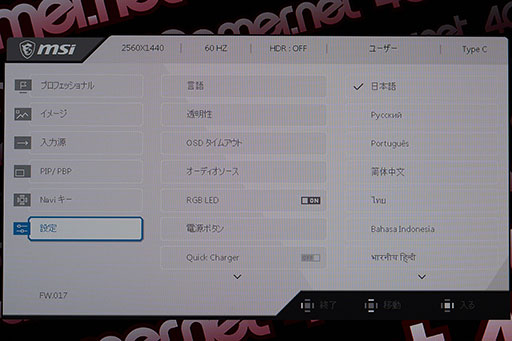

最後の設定カテゴリでは,言語やオーディオソース(デジタルかアナログか),背面に搭載するLEDイルミネーションのオンとオフ,電源ボタンを押した際の挙動,USBポートでのQuick Chargeの有効化などを設定できる。

|

本体の設定は専用ソフトウェア「Creator OSD」がおすすめ

繰り返し述べたとおり,PS321QRの設定を変更する場合,本体のOSDではなく,専用ソフトウェアであるCreator OSDを使ったほうが分かりやすい。こちらは,1つ画面に大半の設定項目が集約されており,どんな項目が設定できるのか,あるいはできないのかといった状況も把握もしやすい。

|

|

|

Creator OSDでのみ設定可能な項目としては,「Macro key」がある。これは本体の下側面に搭載するマクロキーに対して,本体のOSDメニューで設定可能な項目を呼び出したり,Creator OSDを起動したりといった機能を割り当てられる。

|

マクロキーに割り当てられる機能は,それほど多くない。筆者は,Design Assistant(Creator OSDでは画面アシスタント)機能を設定し,3分割の線を表示し,ゲームのスクリーンショットを撮影するときの補助ボタンとして使っている。というか,これくらいしか使い道が思い浮かばなかった。任意のアプリケーションが呼び出せるようになると,また話は別なのだが。

本体背面のイルミネーションは,20の領域に対してLEDの色やエフェクトを設定できるほか,プリセットからも動作を選択できる。

|

操作する気持ち良さと表示の良さが両立

さて,PS321QRを選んだ理由を端的にいうと,性能と機能,価格のバランスだ。まず,ゲームをプレイするし,Photoshopなどで写真編集も行うという筆者の用途を考えると,もっとも適切に思えたのがPS321QRだった。また経費として処理できる価格帯であるのも重要だ。

これまで使っていたディスプレイの中間調応答速度が1msであり,これに近い製品にしたかったというのも大きい。PS321QRと同価格帯でクリエイター向けディスプレイを謳う製品の場合,映像表示における性能はいいのだが,応答速度がネックとなる。ゲームを操作しているときと同じ感覚で,キーボードショートカットの入力をしていると,微妙なズレが気になってしまう。PhotoshopやCapture Oneといった写真編集ソフトでトーンカーブを調整するときも,60Hz表示よりも144Hz表示以上の高リフレッシュレートのほうが,吸い付く感じがあって気持ちがいい。60Hz表示に戻れなくなった人であれば分かる感覚だろう。

操作しているときの気持ち良さは,妥協したくない。その一方で,色関連の調整がどうであるかも大事な部分だ。

|

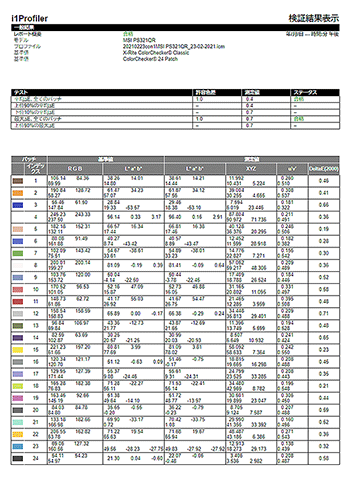

キャリブレーションレポートには,色差を表すΔE(デルタイー)の計測結果もあった。ΔEは色差のことであり,近似した色を並べたときに見分けられるかどうかという指標だ。最近は,ゲーマー向けディスプレイのスペックでも目にするようになってきた。ΔEが2以下であれば実用的な範囲に入る。PS321QRのΔEは平均で0.96であった。

ΔEについて,具体的に触れると盛大に脱線するため,詳しく知りたい人はX-riteのWebサイト(関連リンク)をチェックしてみるといいだろう。

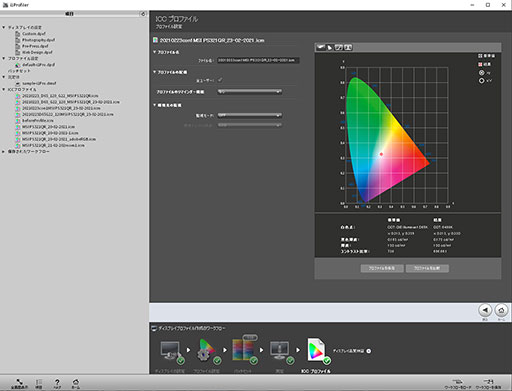

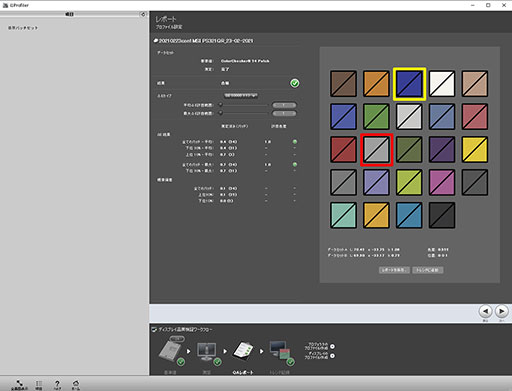

さて,筆者も実際にキャリブレータを使ってチェックしてみたが,PS321QRのスペックは,ほぼデータシート通りだった。なお,キャリブレータは「i1 Display Pro」で,アプリケーションは「i1Profiler」と「DisplayCAL」を使用した。

|

|

|

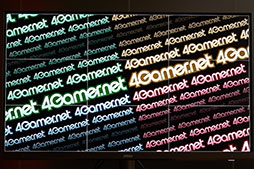

ゲームにおける色域について

AdobeRGBがよいかというと,必ずしもそうではない

実際にPS321QRを使用する中で気になった点にも触れたい。PS321QR用のカラープロファイルを適用すると,DCI-P3対応ディスプレイユーザーならば経験があるはずだが,デスクトップ画面の壁紙やアイコンの色が,厳密な意味では間違いとなるが,分かりやすくいえば派手になる。

とくにChromeやFirefoxのアイコンが分かりやすいのだが,微妙なグラデーションがふっとんで,色が飽和してしまう。これはWindowsの複雑な色管理が原因だ。sRGBの色空間を想定したデータを,そのままほかの色空間にマッピングするときのズレにより,派手な感じに見えてしまう。

本来であれば,Windows 10の色管理システムである「Windows Color System」(WCS)によって管理され,接続しているディスプレイのカラープロファイルを前提に,その色空間内において,sRGBの色空間に見えるよう変換して表示するべきものだ。しかし,これにはアプリケーションごとに旧世代の色管理システムである「Image Color Management」(ICM)を用意している必要がある。ところが,Windows 10のエクスプローラーはICMを搭載していないため,ズレが生じるというわけだ。

この事情はゲームでも変わらない。ICMもカラープロファイルの埋め込みもないが,最近ではDCI-P3では違和感のないように配色されているゲームタイトルが増えつつあり,気にしなくてもよくなっている。あとは色に対する好みの問題といった程度だ。

ただし,AdobeRGB対応ディスプレイの場合はちょっと事情が異なり,よりキツい色調になりがちだ。PS321QRは,プロモードから動作モードを変更することで,さまざまな色域に合わせて設定が変えられるのだが,ハードウェア側で色空間を変更しているだけで,sRGBに知覚的変換されていない。そのため,いくつかある動作モードはほとんど存在意味がない。価格帯としてはどこかしら弱点があるものなので,しょうがないのだが,クリエイター向けの製品として考えると,ほかに省略する要素があったと思うのだが。

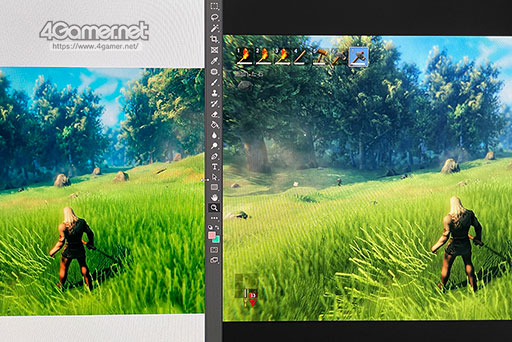

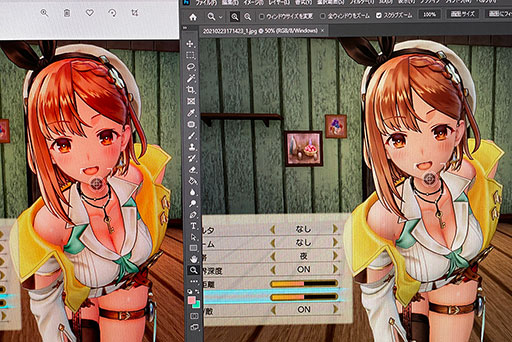

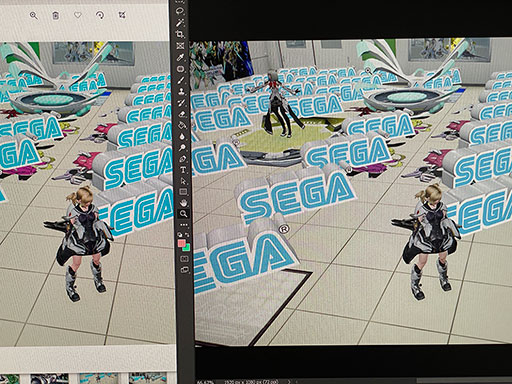

実際に画面を撮影したデータで見てみよう。左はゲーム画面を撮影した画像をWindows 10に標準搭載するビューワー「フォト」で表示した。一方,右の画像は,同じ画像をPhotoshopの色校正機能を使ってsRGBベースで表示したものだ。なおフォトはICMを用意していない。

|

|

|

ゲームをプレイをするだけならば,ゲーマーの好みに合わせればそれでいいのだが,たとえば4Gamerの記事で使うスクリーンショットを撮影する場合は話が異なる。また,SNSにスクリーンショットを投稿する場合も,同様に色のズレが気になる。もちろん,色は環境依存度の高い要素であり,その人がそれでOKならOKな世界ではあるが,製作者が意図した色から離れすぎてしまうと,個人的に辛く感じるというわけだ。

そこで活用しているのが,WindowsのHDRモードだ。Windowsの設定からHDRモードをオンにすると,SDRソースに対して,ICMの有無に関わらず,まずは「BT.709」(=sRGB)で割り当てる処理が行われる。呪詛が漏れ得るくらい面倒なWCSの仕様からすると,とてもシンプルな色管理システムで,エクスプローラーはもちろんゲームにも有効だ。

おそらく,この仕組みが改良を経て,次世代の色管理システムになると思われる。sRGB表示に最適化した他のディスプレイと見比べても,違和感はない。この点はDisplayHDR 600の規格どおりで助かっている。

ただ問題もあり,HDRモードをオンにすると,PS321QR本体とCreator OSDから輝度調整ができなくなったり,アンチモーションブラーといった一部の機能が使用できなくなったりするため,明るさの調整は「HDR/SDR 明るさのバランス」で行うしかない。ちなみにPS321QRの場合だと「HDR/SDR 明るさのバランス」のスライダーを12〜13に設定すると,おおよそ120cd/m2,23前後で160cd/m2になる。ともあれ,ゲームや映像を楽しむ際はHDRモードをオン,Photoshopなどで作業をする際はHDRモードをオフといった使い分けになっている。

PS321QRは価格対性能比に優れた万能ディスプレイだ

|

PS321QRはクリエイター向けを謳うが,ゲームもできるというあたりに惹かれるという人もいるだろう。最大165Hz表示対応や1msの応答速度に加えて,DisplayHDR 600やローカルディミング対応など,幅広い用途に対応できそうな使い勝手のよいディスプレイだといえる。

ゲームをするうえでは,Windowsの色管理が仇となってしまうが,HDRモードにすることでおおよその問題は回避できそうだ。ゲーム以外にもPCを酷使しているのであれば,本製品の良さはすぐに分かり,うまくまとめた製品と感じるだろう。Naviキーなどおそらくコストカットしたであろう部分も許しやすい。気になる人は店頭での実機チェックをおすすめしたい。

MSIのPS321QR製品情報ページ

- この記事のURL: