北米時間2018年3月13日,SteelSeriesは,ゲーマー向けヘッドセット「Arctis」の新たなラインナップとなる「

Arctis Pro」シリーズを発表した。

Arctis Pro Wireless

|

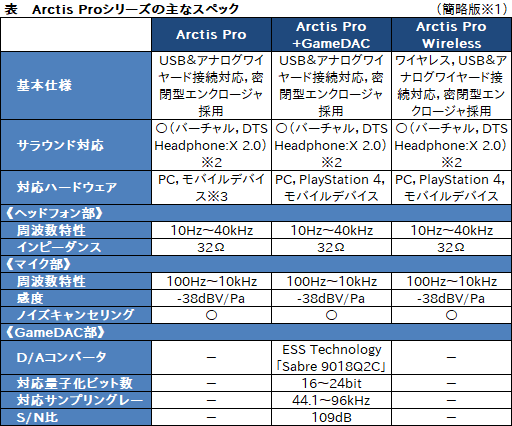

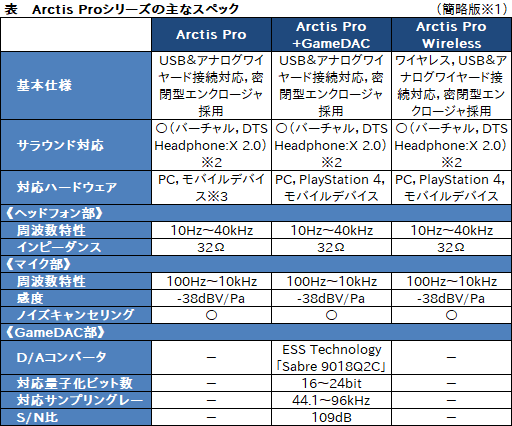

ラインナップは,最大40kHz出力に対応した,いわゆるハイレゾ対応のスピーカードライバーを採用のうえ,USBおよびアナログ接続に対応して,PCとのUSB接続時には「

DTS Headphone:X 2.0」ベースのバーチャルサラウンドサウンド出力を利用できる“無印”と,USBおよび光角形サウンド端子による接続に対応し,PCとのUSB接続時だけでなく光デジタル入力時にもDTS Headphone:X 2.0を利用できるUSBサウンドデバイス「

GameDAC」が付属する「

Arctis Pro+GameDAC」,そして,GameDAC(とLEDイルミネーション)を省略する代わりにUSB接続のワイヤレストランスミッタ兼レシーバーを付属させ,2.4GHz帯によるワイヤレス接続に対応した「

Arctis Pro Wireless」の3モデルとなる(

表)。

北米市場におけるメーカー想定売価は順に199.99ドル,249.99ドル,329.99ドル(いずれも税別)だが,SteelSeriesは同時に,

Arctis Pro無印を3月23日に直販価格2万3000円(税込2万4840円)で国内発売することも明らかにしている。GameDAC付きモデルとワイヤレス対応モデルの発売時期と価格は,後日あらためて発表する予定とのことだ。

※1 そのまま掲載すると縦に長くなりすぎるため,簡略版を掲載した。表画像をクリックすると完全版を表示するので,合わせて参考にしてほしい

※2 DTS Headphone:X 2.0を利用できるのはPCとのUSBもしくは光デジタルサウンド接続時,PlayStation 4との光デジタルサウンド出力時。いわゆる「スリムPS4」であるCUH-2000シリーズは光角形端子を持たないが,テレビ側に光出力端子があれば利用できる可能性がある

※3 アナログ接続時はPlayStation 4のDUALSHOCK 4と接続して利用できるはずだが,SteelSeriesは言及していない

|

“無印”の製品ボックス

|

4Gamerでは,発表に合わせて,“無印”のArctis ProをSteelSeriesから入手することができた。発表時点では統合ソフトウェア「SteelSeries Engine 3」のArctis Pro対応版が手に入っていないので,DTS Headphone:X 2.0などは試せていないが,実機をチェックし,実際に音を鳴らしてみて気付いたことを,今回はファーストインプレッション的にお伝えしてみたい。

製品ボックスを開けたところ(左)と,内容物一覧(右)

|

|

外観はさらにシックにミニマルに

Arctis Pro本体の外観は,同シリーズの登場によって下位モデルとなるArctisシリーズのそれを踏襲している。

Arctis Pro

|

こちらはArctis 7。アルミ合金製のアーチとプラスチック製のヒンジ,幾何学的な模様入りヘッドバンドを採用していた

|

左右のエンクロージャをつなぐアーチが金属製なので,オリジナルのArctisシリーズに詳しい人ほど,ワイヤレス&ワイヤード接続対応の「

Arctis 7」に近い印象を持つかもしれないが,採用する素材は異なる。Arctis 7だと,アーチはアルミ合金,エンクロージャ周りに可動部をもたらすヒンジ部はプラスチック製だったのが,Arctis Proでは順に,ガンメタル加工済みの「lightweight steel」(軽量鋼)とアルミ合金になっているのだ。

「Soft touch coating」(ソフトタッチコーティング)がなされたヒンジの可動域を見たカット。ちなみにArctis Proだが,ケーブル抜きの実測重量は約344gだった。これはオリジナルArctisのUSBおよびアナログ接続対応モデル「Arctis 5」の約305gと比べるとざっくり40g重い計算だが,金属素材を採用しながら40g増で済んでいるのはなかなか頑張っているとも言える

|

|

付け加えると,オリジナルのArctisで大きな特徴となっていた,スキーのゴーグルと同じ素材を用いているとされるヘッドバンドは,Arctis 7で幾何学模様入りだったものが,Arctis Proでは黒一色となった。

スカンジナビアンデザインと思しきエンボス加工は入っているものの,近寄らないと分からないレベル。SteelSeriesロゴのエンボス加工もさりげない。

スキーのゴーグルと同じ素材でできているというヘッドバンドが,lightweight steel製のアーチを表から裏までぐるりと囲む仕様はArctis 7と同じ。マジックテープで長さを調整する機構も変わっていない。むしろ違いは,金属製アーチの内側に薄いゴム素材が貼ってあることのほうだ

|

|

非常に柔らかな高反発マットレス素材「エアウィーヴ」を用いたイヤーパッド部のクッションは健在。装着時の肌触りからして,ここはオリジナルのArctisから変わっていないようだ。内側の一部に合皮を貼って音漏れ防止としているところも変わらない

|

|

エンクロージャ部のSteelSeriesロゴも目立たない

|

結果としてArctis Proは,つや消しの黒と,黒に近いガンメタルでまとまった,非常にシックかつミニマルなデザインに仕上がっている。エンクロージャ部にある楕円状のLEDイルミネーション以外はすべて黒色に溶け込んでいる印象で,オリジナルのArctisシリーズと比べても圧倒的にミニマルと言っていいだろう。

エンクロージャ部にある楕円状のLEDイルミネーションくらいしか派手な要素はないとも言えるが,プロゲームシーンでの地味さ(?)を考慮してか,Arctis ProではSteelSeriesが「Ear Plate」(イヤープレート)と呼ぶエンクロージャ部のカバーを取り外せるようになっていた。今後,プロゲームチーム用の派手なロゴ入りカバーなどが出てくる可能性はあるだろう。

魚の開きのように180度開けるエンクロージャ部は,左耳用のほうに操作系がある。左耳用エンクロージャは左から収納したブームマイク,2名以上で音をシェアするときに利用できるという3.5mmミニピンアナログ出力端子,PCやゲーム機などと接続するための専用ケーブル用端子,ボリュームノブ,マイクミュート切り換えスイッチという並びだ

|

左耳用エンクロージャ部にブームマイクを収納できたり,音量調整やマイクミュートのための機構を備えていたりするのは,オリジナルArctisシリーズ(のワイヤード接続対応モデル)と同じ。ただ,ボリュームコントロールノブの素材はゴムのような,触れたときに粘りを感じるものものに変更され,マイクミュートの有効/無効切り替え用プッシュスイッチは,全長がオリジナルArctisの実測約8mmから今回は同20mmくらいに長くなり,またミュートが無効な状態でも本体から少し浮き出る格好になった。

いずれも,装着時に操作するときの利便性を向上させるための変更という理解でいいだろう。

左がマイクミュート無効(=マイク入力有効)時,右が有効(=マイク入力無効)時。マイクミュート有効時にマイク部が赤く光り,エンクロージャ部で赤いラインが見えるのは従来同様だが,マイクミュート無効時にボタンが筐体より少し盛り上がった感じになったのは,使い勝手を考えるとプラスだ。大きくなったのもいい

|

|

イヤーパッドを取り外すと,ハイレゾ対応とされるスピーカードライバーを確認できる

|

……と,ここまで仕様を細かく見てきたが,最も重要な変更点は,冒頭でも触れたとおり,Arctis Proがハイレゾ対応のスピーカードライバーを搭載することだ。オリジナルArctisだと公称の周波数特性上限は22.05kHzで,サンプリングレートは44.1kHzであるわけだが(※1),Arctis Proでは公称の周波数特性上限を40kHzにまで引き上げてあるというのが大きな特徴である。

※1 「あるオーディオ波形を正確にサンプリング(=標本化,データ化)するためには,当該波形の周波数成分よりも2倍以上高い周波数を用いる必要がある」という「サンプリング定理」に基づいた解釈。

オリジナルArctisシリーズ用のスピーカードライバーは独自のものだとして,「S1」という名を与えていたのに対し,今回SteelSeriesはそういうことをしていないので,どこかのメーカーのスピーカードライバーを調達したのだと思われる。いずれにせよ,ドライバーが変わる以上,出力音質傾向がオリジナルArctisから変わるのは間違いない。

着脱可能かつ単体で洗えるイヤーパッドを外したところ。イヤーパッド部のネットはオリジナルArctisと比べて厚みが若干増している印象だ。ハイレゾ対応を受けて,超高域の出方を調整しているのではなかろうか |

オリジナルArctisと同様,スピーカードライバーは斜めに取り付けられている。これは耳に対してスピーカードライバーの向きを正対させることでステレオ感を向上させるためのものだ |

実際に装着してみると,オリジナルArctisよりもカチッとした印象がある。かっちりしすぎだと感じたらスキー用ゴーグルと同じ素材のヘッドバンドを少し緩めるといいので,国内発売された暁にユーザーが最初に行う作業は,ヘッドバンド調整になるのではなかろうか。

オリジナルArctisの装着感はどちらかというとソフトでカジュアルだったが,今回のProモデルは,標準がかちっとしていて,調整によりオリジナルArctisへ近づけることができるという仕様になっている。

左はArctis Pro,右はArctis 7を,同じマネキンに取り付けたところ。外観の似た両製品だが,アーチのたわみ方はまったく異なるのが分かるだろう。工場出荷時設定のArctis Proはソフトさではなくかっちり感が先に立つ

|

|

ヘッドバンドを緩めると,一気にカジュアルな装着感にはなるが,それでもイヤーパッドの下側が浮いて音が漏れるとか,そういった心配は無用だ。

オリジナルのArctisは歴代SteelSeries製ヘッドセットの中でも圧倒的に優れた装着感だったが,Arctis Proは,タイトにもソフトにも装着できて,どちらを選んでも破綻が生じないといいう意味で,さらによくなったと言っていいように思う。

「ClearCast」マイクはさりげなく強化。一方の「ChatMix Dial」は色が変わっただけか

Arctis Proのマイクブームは実測で長さが約85mm,太さが約4mm。設置時の遊びが少なく,太くなっても引き出し式で狙ったところに設置できる,「安心のSteelSeriesマイク」だ

|

「ClearCast」と呼ばれる双方向指向性のコンデンサ型マイクはオリジナルArctisと変わらず,ぱっと見にも大きな変更はない……と書くつもりだったが,よく見ると,オリジナルArctisでマイクブーム径が実測約2mmなのに対し,Arctis Proは同4mmと,2倍に太くなっていた。また,マイクカバーは外から見たときにツヤありとなしのツートンになっている。

スペックを見ると,新機能として「Mylar Diaphragm」(マイラー・ダイアフラム)と書いてあるのも気になるところだ。米Du Pont(デュポン)製のポリエステルフィルムをダイアフラム(≒振動板)として採用しているのだろう。それがマイク入力音質にどのような影響をもたらすかは,SteelSeries Engine 3の入手後に,あらためて確認してみたいと考えている。

実測約7(W)×23(D)×15(H)mmのマイク部。先端がツヤありの黒色,残りが暗い灰色となっている。双方向指向性なので,口側の反対側にある空気孔も飾りではなく,機能に必須のものだ

|

|

USB接続のイメージ。こんな感じでPCとArctis Proとの間にUSB Chatmix Dialは挟まる

|

PCとUSB接続するとき,ゲーム側のBGMや効果音と,ボイスチャット相手の声とで音量のバランスを取るためのデバイス「USB Chatmix Dial」は,オリジナルArctisのUSB&アナログ接続両対応モデルである「

Arctis 5」から変わっていないようだ。本体色はArctis Proに合わせてより暗い灰色になっているが,本体の大部分を占めるノブで無段階に調整する仕様とその効果は,試した限りArctis 5のそれと同じである。

ゲームとチャットの音量バランスを調整できるダイヤルという触れ込みのUSB Chatmix Dialだが,実態は簡易ミキサー機能付きのUSBサウンドデバイスという理解でいい。左右中央で軽くロックがかかる状態から左に回すとボイスチャットの音量が下がり,右に回すとゲームの音量が下がる。本体サイズは実測約35(W)×42(D)×23(H)mmで,実測重量はケーブル込みで約59g

|

|

|

出力品質のポテンシャルは高そう

Arctis Proヘッドセット自体は完全なアナログ接続型なので,付属の専用ケーブルを組み合わせると,4極3.5mmミニピン接続のヘッドセットとして,PlayStation 4(のDUALSHOCK 4)やNintendo Switch,ヘッドセット接続端子搭載のスマートデバイスでも利用できる

|

冒頭で触れたとおり,4GamerではまだArctis Pro対応版SteelSeries Engine 3を入手していない。PCとUSB接続したり,PCやゲーム機とアナログ接続したりすれば「普通の」ヘッドセットとしては使えるが,目玉のDTS Headphone:X 2.0を試すことはできない状況だ。また,SteelSeries Engine 3を導入することで,イコライザ処理が入り,USB接続時の音質傾向は変わる可能性がある。

それでも気になるということで,今回はあえてPCとUSB接続して音を聞いてみたが,オリジナルArctis 7と基本的な傾向こそ似ているものの,やはりそこはハイレゾ対応ドライバー,超高域の出方はまったく異なっていた。

繰り返すが,SteelSeries Engine 3を導入すると,音質傾向は変わる可能性がある。そのため,あくまでも現状の参考程度と考えてほしいが,Arctis Proを聴いた後でArctis 5やArctis 7の音を聞くと,先のレビューであれほどよいと評価した両製品の音を「ぬるい」と感じてしまうくらい,決定的に異なるのだ。

オリジナルArctisの超高域は,いい感じにロールオフする(≒落ちる),音楽的な印象なのに対し,Arctis Proの超高域は落ち込まず,すっと伸びている感じがある。結果として,音の輪郭が非常にカリっとして聞こえるようになり,定位を把握しやすくなる。

なら高域がうるさく感じるかというと,そんなことはない。プレゼンス(※2)を不必要に持ち上げた,パチモノのハイレゾヘッドセット的でも,もちろんない。“ゲーマー向けヘッドセットのハイレゾ対応”などそれほど劇的な効果はないだろうと高をくくっていたので,この結果はちょっと驚きである。

外観はオリジナルArctisと比べて幾分かちっとしただけに見えるかもしれないが,中身は完全に別モノだ。ソフトウェアを入手し次第,本格的にテストしてみたいと思うので,国内発売ともども,楽しみにしていてほしい。

※2 2kHz〜4kHz付近の周波数帯域。プレゼンス(Presence)という言葉のとおり,音の存在感を左右する帯域であり,ここの強さが適切だと,ぱりっとした,心地よい音に聞こえる。逆に強すぎたり弱すぎたりすると,とたんに不快になるので,この部分の調整はメーカーの腕の見せどころとなる。

SteelSeries

SteelSeries