イベント

ドロッセルマイヤーズが考える,ゲームシステムと世界観の理想の関係とは? ボードゲーム制作の視点からメカニクス構築を紐解く講演会レポート

|

ドロッセルマイヤーズはこれまで12回にわたり,「20名の参加者全員で,4時間以内にボードゲームを1つ作る」というワークショップを開催してきた。今回の講演会は,それらのワークショップを踏まえ,これまでのワークショップの中では(主に時間的余裕のせいで)触れられなかった点について解説する,いわば「番外編」である。このためイベントタイトルこそ「ワークショップ」とついているが,実際には3時間みっちりと,3部に分けての講演が行われた。

プロのゲームデザイナーや,インディーズゲームの制作者も多数集まった講演会の模様を,ざっくりとご紹介したい。ざっくりと言うわりにやたら長くなったが,ざっくりとした紹介でこんな感じだったので,そこは前もってご承知いただきたい。

|

ゲームとはなにか

|

まず最初に,渡辺氏は「ゲームとは何か」を考えるところから講演を開始した。

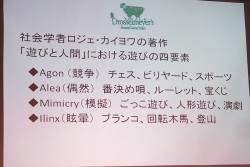

ゲームとは何かという定義については,過去から現在に至るまで多数のアイデアが提示されている。有名なのものとしてはロジェ・カイヨワが示した「遊びの四要素」(ただしこれは文字とおり「遊び」の定義であり,「ゲーム」とは微妙に異なる)がある。

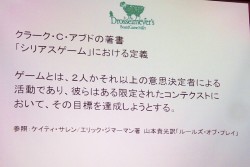

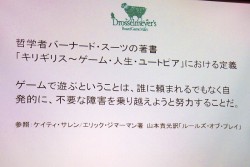

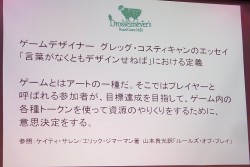

またクラーク・C・アブドは「ゲームとは2人またはそれ以上の意思決定者による活動であり,彼らはある限定されたコンテクストにおいて,その目的を達成しようとする」とした。バーナード・スーツは「ゲームで遊ぶということは,誰に頼まれるでもなく自発的に,不要な障害を乗り越えようと努力すること」としたし,グレッグ・コスティキャンは「ゲームとはアートの一種だ。そこではプレイヤーと呼ばれる参加者が,目的達成を目指して,ゲーム内の各種トークンを使って資源のやりくりをするために,意思決定をする」と,かなり具体的なところに踏み込んだ定義を提示している。

|

|

|

|

だが渡辺氏は,これらの定義に対し,「ちょっと狭いのではないか」と疑問を示した。そして「ゲームの領域はとても広く,人によっても時代によっても視点が大きく変化する」と指摘する。

その上で,氏がかつて最も影響を受けたゲームの定義として,1999年に伊藤ガビン氏が提示した「ゲームの魅力」を引用する。これはちょっと長いので割愛するが,ゲームの核心はもはや勝ち負けとか,クリアした・しないとかいうところではなく,インタラクションの積み重ねそのものにある,という考え方だ。

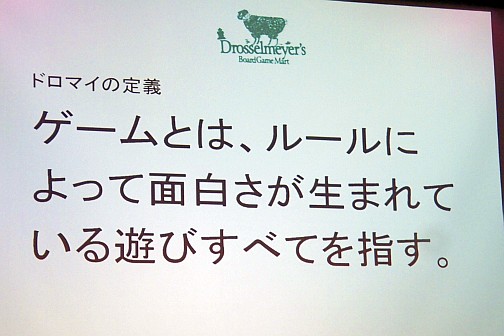

そして現在,ソーシャルゲームやARG(Alternative Reality Game)など,ゲームの領域はさらに広がっている。これを踏まえ,渡辺氏はドロッセルマイヤーズにおけるゲームとは「ルールによって面白さが生まれている遊びすべて」であると定義した。

ここで重要なのは,ルールがあるか・ないかが問題なのではない,ということだ。世の中には面白さのためではないルールというものもある(典型例は交通規則)。そうではなく,そのルールによって面白さが生まれる,言い換えれば,面白さがルールに依存していることが,氏の語るゲームの要件である。

|

「正解」の存在とゲームの分類

この定義に則ると,その「ルール」の中でのプレイヤーの振る舞いに,ベストなふるまいが存在する可能性が生まれる。この「ベストなふるまい」を,氏は仮に「正解」と定義した。そしてこの「正解」のあり方によって,ゲームはいくつかのタイプに分類できるのである。

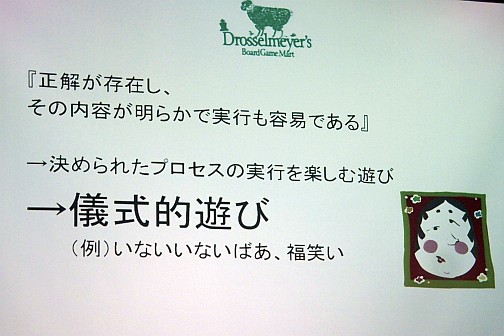

(1)正解が存在し,その内容が明らかで,実行も容易である。

このタイプのゲームの例としては,「いないいないばあ」(実行がきわめて容易なプロセスによって面白さが作られている)や「ふくわらい」などが挙げられた。氏はこれらをまとめて「儀式的ゲーム(遊び)」と称した。

このタイプのゲームは,しばしば「ゲームではなく作業だ」という批判を受けることがある。が,これに対して氏は「それが面白くないなら作業であり,面白いならゲームだ」と語る。実際,ヨーロッパには「何をどうしたら勝てるのか,とても明白で,かつ簡単に実行できるボードゲーム」が子供向けゲームとして多数作られている。これらは,対象年齢となっている3〜4歳の子供にとっては「面白いゲーム」なのだ。

|

(2)正解が存在するが,それが隠されている

隠された正解を探すタイプのゲームであり,パズル・クイズ・なぞなぞなどがこれに相当する。リアル脱出ゲームもこの区分に入る。

|

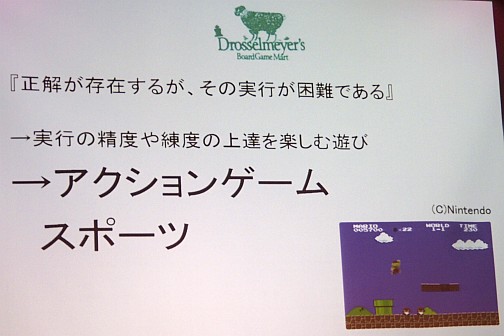

(3)正解はあるが,実行は困難

何をすればいいかは明らかだが,それを実行するのが難しい,というタイプ。いわゆるアクションゲームや,スポーツがこれに相当する。プレイヤーは実行の精度や練度を鍛え,その上達を楽しむ――「分かっているけれどできない」を「できた」に変えていくのである。

|

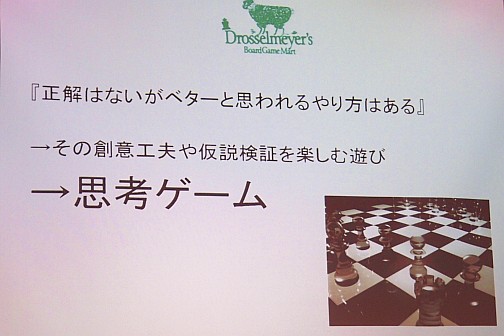

(4)正解はないが,ベターと思われるやり方がある

「これさえ達成すれば良い」という絶対の選択は存在しないが,プレイヤーは与えられた条件から「こうすればベターなのではないか」という選択肢を探すことになる。この過程における創意工夫や仮説の検証を楽しむ,いわゆる思考ゲームは,このジャンルに入る。ある意味で,一番狭い意味におけるゲームと言える。

|

(5)正解はなく,ベターなやり方もない

操作不能な運命を楽しむ遊び,つまり純粋なギャンブルである。

|

渡辺氏は「これら5つはすべてゲームの一種である」と語る。またゲームは多様であり,これら5つのジャンルを組み合わせたゲームも多い。

その上で,多くのボードゲームが属する(4)の思考ゲーム,その「正解はないがベターと思われるやり方があり,その創意工夫や仮説検証を楽しむ遊び」という定義を吟味することが,面白いボードゲームを作るポイントとなると指摘した。

ゲームデザイン・5つの手法

比較的理論的な話が続いた第1部と異なり,第2部では実際にゲームをデザインする上での方法論が語られた。といっても「こうすればゲームが作れる」というハウツーではなく,あくまで考え方のベースの提示である。

さて,先ほどの「思考ゲームの定義」を踏まえて,ボードゲームにとって重要になる要素を逆に辿ると,そこには3つの原則が見えてくるという。この3原則はそれぞれ,

- プレイに正解がない

- ベターなやり方はある

- それを思いついたり(創意工夫),試したり(仮説検証)できる

である,と渡辺氏は指摘した。

その上で,この三原則を実現するための具体的手法として,5つの手法がピックアップされた(実際にはこの手法は無限にも近いバリエーションがあるが,“あくまで代表的なもの”として5つが紹介された)。

(1)ジレンマ

ジレンマとは,AとBの要件があるとき,その両方を満たしたいのに構造上できないか,どちらかを選ぶと望ましくないもう一方もついてきてしまう,そんな矛盾した状況を指す。

この場合,そこには唯一解は存在しない。プレイヤーはAとBの間で,自分が「そこがベターに違いない」と確信できる配合を見つけねばならない(もちろん,「全部A」「全部B」といった,いわゆる「全振り」もあり得るだろう)。

ジレンマを用いたゲームメカニクスとしては,「リソースマネージメント」と「バースト」が紹介された。

前者は「使用できる資源(リソース)の総量は決まっており,それを配分して行動を行うが,ベストの配分は存在しない」というものだ。多くの場合,このリソース配分はほかのプレイヤーとの競争になるが,すべての要素に満遍なくリソースをばら撒けばすべての要素でほかのプレイヤーに勝てない可能性が起こり,かといって一点集中では2つ以上を確保できたプレイヤーに負けてしまう。

後者は「たくさん得られれば得られるほど良いが,一定水準を超えると無に帰したり,逆にペナルティが発生したりする」というものだ。トランプのブラックジャックを想像すると分かりやすい。

|

(2)マルチプレイヤー

マルチプレイヤーは,自分の意志で判断して行動するプレイヤーがたくさんいるため,プレイの中で「正解」が移ろうという手法だ。ただし正解がまったく見えないかと言えばそうでもなく,人間の行動意図には一定の傾向があるため,それを予測したり想像したりすることで,ベターな選択肢を探ることができる。

これは言うまでもなく,ボードゲームにおいては極めて一般的な手法となる。だが実際にさまざまなゲームをプレイすると分かることだが,「多人数で同時にプレイしている」ことがゲームにおいてさほど重要な意味を持たない作品もまた,珍しくはない。マルチプレイヤーという手法がゲームの中でどれくらいの重要度を持つかは,ケース・バイ・ケースなのだ。

マルチプレイヤーを用いたゲームメカニクスとしては,「ブラフ」「間接情報」「交渉」「競り」がピックアップされた。

このうち「間接情報」というのは,ジェスチャーゲームを想像すると理解しやすい。誰かがゲームの開始となる言葉をもとに,それをジェスチャーで示す。そのジェスチャーを見たプレイヤーは,それを言葉にして次のプレイヤーに伝える。それを聞いたプレイヤーはジェスチャーでその言葉を表現する……といった形で,情報が変化していくのを楽しむメカニクスである。

|

(3)ステージ

ステージとは,マップやカードなどで示される,ゲームの前提条件である。「カタンの開拓者たち」のようにプレイのたびにマップが変わる(PCゲームで言えば「シヴィライゼーション」)のようなゲームや,あるいはカードゲームなど「最初の手札が毎回違う」ゲームなどは,この手法を使っている。

この手法は,とことん突き詰めれば,「正解」があり得る手法ではある。それこそ,「ゲーム開始時の状況」をコンピューターに入力し,総当り式に「最善手」を見出すことが可能なゲームは,確かに存在する。が,現実的な範囲で言えば,「必要十分に正解が分かりにくい」と言えるだろう。

ステージを使ったゲームメカニクスとしては,トリックテイキングとカードドラフトが紹介された。

前者は非常に古いメカニクスで,トランプよりもさらに古い歴史を持つ。トリックテイキングの場合,ゲーム開始時の手札が異なるため,同じ戦略で勝利することは難しい。

後者は,カードの山をプレイヤーの間で巡回させ,それぞれのプレイヤーが「自分が使いたいカード」を1枚ずつ取っていくというメカニクスだ。これもまた,プレイのたびにスタートの条件が変わることになる。

|

(4)ランダム性

サイコロやカードなどの装置を使って,偶然性をゲームに持ち込む手法である。正解は「神のみぞ知る」であり,特定は不可能だが,確率計算をすることによって「ベターな選択肢」を模索することは可能だ。ある意味で,ギャンブルの面白さを思考ゲームに応用する手法と言える。

ランダム性を用いたゲームメカニクスとしては,「ダイスロール」「カードデッキ」「手札」が挙げられた。

ダイスロールは「サイコロを振る」というメカニクスで,これは非常に多くのゲームで利用されている。手札もまた,カードを使ったゲームではごく普通に見られるメカニクスである。

カードデッキは,トレーディングカードゲームによって生まれたメカニクスだ。プレイヤーは「そのゲームで自分が使いたいカード」を事前に固定しておくことが可能(予測性を高めることが可能)だが,実際に何がドローできるかは運頼みとなる。

|

(5)アクション性

アクション性とは,正確さ・スピード・反射神経などをプレイヤーに要求する手法である。「ボードゲームでアクション?」と思われるかもしれないが,この手法を用いたボードゲームは少なくない。実際の行動に失敗の可能性がつきまとうため,それを考慮すると「正解」が確定できなくなる。

ただしこの手法には一つ,大きな問題がある。というのも,プレイヤーの一人の技量が突出していた場合,ほかのプレイヤーに挽回のチャンスがないことがあり得るのだ。

アクション性を用いたゲームメカニクスとしては,「バランス」「早取り/早出し」「投てき」が紹介された。

バランスは,「ジェンガ」のようなゲームがズバリそのままである。プレイヤーはいまにもバランスを失って崩れそうな物体を操作していき,誰かが崩したらそこでゲームは終了となる。

早取り/早出しは,「スピード」というトランプゲームが適合する。スピードもまた,突き詰めると「絶対にこの手順で勝てる道筋」があり得るゲームだが,それを一瞬で判断することはできない。

投てきは,実際に物を投げて,目標に当てたり,カゴに入れたりといったメカニクスである。輪投げやダーツは,最もシンプルな例となるだろう。

|

渡辺氏は,あくまでこれらは「よく使われているものというだけで,ほかにもある」と重ねて強調した。これらはいわば「ゲームデザイナーにとっての引き出し」であり,考え方のベースである。新しいゲームメカニクスを考えたり,古いメカニクスを新しい方法で使ったりといった創意工夫は,ゲームを作る大きな楽しみの一つだ。

その上で,ルールによってこれらの要素を表現し,その有機的な組み合わせによってゲームシステムを構築していく作業こそが,ゲームデザインであると氏は定義した。

ゲームデザインの具体例と,ノーヒント問題

さてさて,理屈ばかりだと直感的に分かりにくいということで,渡辺氏はここで氏が実際に制作し,ドロッセルマイヤーズで販売しているゲームである「HYKE」を例に,そこでどのような手法が用いられているかを解説した。

|

HYKEの骨格はいたってシンプルだ。プレイヤーの一人はお題をもとに俳句を詠み,ほかのプレイヤーはその俳句からお題を推理する。一種のクイズと言えるだろう。

渡辺氏はHYKEを作るにあたり,まず最初に「面白いクイズの出題とは何か?」を考えるところからスタートした。というのもクイズには――正確には「クイズの出題者」には,そのゲームにおける「正解」がある(これは「クイズの問題の正解」ではなく,「そのゲームにおける絶対的に正しいやり方」という意味)。というのも,出題者としてクイズに挑む場合,必要なのは「回答者がギリギリ解けるか解けないか程度の問題」を出すことだからだ。

クイズを作るにあたって,回答者が絶対に解けない問題を作るのは簡単なことで,それこそ出題者の個人情報をてんこ盛りにした問題を作れば良い(「私は今日,朝起きて最初に何をしたでしょうか?」など)。だが,これでは出題者も回答者もつまらない。逆に,誰でも解けるような問題(「いまあなたはどの国に住んでいますか?」など)もまた,面白くない。

つまりクイズを面白くするためには「出題が分かりやすすぎてもダメ,分かりにくすぎてもダメ」であり,従って「そのような適切な難度の問題を出したときに,出題者が最大得点できるようなルール」を考えればいい,ということになる。

|

HYKEのルールは,これに従い,「問に対して出された不正解の数だけ,出題者と正解者が得点を得る」という形式になっている。正解者が出ないとそもそも得点が発生しないので,出題者は「すぐに正解が出る問題ではないが,最後の1人が正解してくれるような問題」を考える必要がある。ここには「ジレンマ」の構造が完成している。

渡辺氏は,HYKEのゲームシステムはこの得点方式に集約されており,実はこれだけでゲームとしてほぼ成立する,と指摘した。実際,HYKEのセットを使って「絵を描いて出題する」「ジェスチャーで出題する」ことにしても,ゲームは成立する。

一方,先に述べられたゲームの手法を活用してデザインされているにも関わらず,ゲームがどうにも面白くない,ということはあり得る。氏はその例として,ワークショップ第1回で作成された「巨竜の歯磨き」の作成過程を例として示した。

|

「巨竜の歯磨き」は,いつ閉じるか分からないドラゴンの口の中に入って,その歯を磨く,というゲームだ。

ドラゴンが口を開けている時間,各プレイヤーが「歯を磨く」時間はそれぞれカードに数値で表されている。ドラゴンが口を開けている時間を示すカードは伏せられているので,プレイヤーは手札から「これくらいだったら大丈夫だろう」と推測して歯を磨く時間を決める。

その後,各プレイヤーがプレイした「歯を磨く」時間を合計していき,ドラゴンが口を開けている時間をオーバーしたプレイヤーはドラゴンに食べられて減点,それ以前に歯磨きに成功していたプレイヤーはその時間の長さに応じて加点,歯磨きできなかったプレイヤーは0点となる。

このゲームは,「長時間の歯磨きカード」をプレイすれば,得点は大きいが食べられる(減点される)リスクが高まり,「短時間の歯磨きカード」をプレイすれば,得点は小さいがリスクも小さいという構造になっている。ジレンマの成立である。

……が,氏は「これでゲームになるかと思いきや,まだゲームになっていなかった」と語る。

ここで渡辺氏が先に提示した,思考ゲームの三原則を振り返ってみよう。

- プレイに正解がない

- ベターなやり方はある

- それを思いついたり(創意工夫),試したり(仮説検証)できる

「巨竜の歯磨き」プロトタイプは,正解はないし,ベターなやり方もあるが,「創意工夫」「仮説検証」のための手がかりとなる情報が欠落していたのだ。

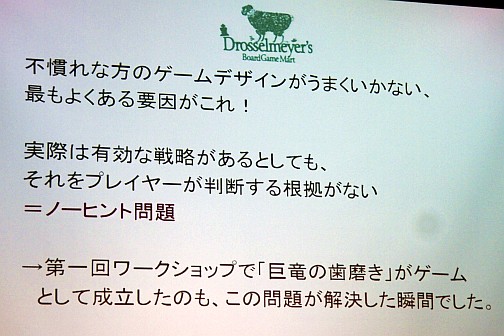

この「実際には有効な戦略があるが,プレイヤーがそれを判断する根拠がない」状況を,氏は「ノーヒント問題」と呼び,これはゲームを作り始めたばかりの初心者がしばしば陥る罠であると語った。

|

最終的に「巨竜の歯磨き」は,このノーヒント問題を解消することによって完成した。スタートプレイヤーが密かに「ドラゴンが口を開けている時間」カードを見ることができる,というルールを追加したのである。

これによって,「スタートプレイヤーがどれくらい長く歯を磨くか」という情報が,ほかのプレイヤーにとって自分の判断を行う根拠となる。一方,馬鹿正直にスタートプレイヤーのカードプレイ方針を信じていると,そこにはブラフが仕込まれている可能性もある(本当は口を開けている時間は短いのに,長めの歯磨きカードをプレイする,など)。

このように,「ジレンマを維持したままヒントを出す仕組み」を作ることで,「巨竜の歯磨き」はノーヒント問題を克服した。

ちなみにHYKEも一見するとノーヒントに見えるが,HYKEにおいては出題者が問題を考えるにあたって,回答者に対するヒントを考える必要がある。無論,プレイヤーが相互に知り合いであれば,「この人はこういう趣味だ」「この人はこんなことを知っているはずだ」といった情報も活用可能だ。渡辺氏はこういった「ゲーム外の情報資源」を活用できるのも,ボードゲームの魅力であると語った。

ゲームと世界観

|

さて,世界観とは実際よく聞く言葉だが,渡辺氏は世界観の説明を始める前に,まずは「ゲームとは何か」を別の観点から見てみよう,と提言した。

ゲームをメカニズムとして見ると,「たくさんのギアやクランクが組み合わされた機械のようなもの」である,と氏は語る。しかるに,外部から何かを入力すると,何か別のものが出てくる,という仕掛けである。

だがこの機械には,動力がついていない。よって,外部からの入力が大きければ大きいほど,出力も大きくなる。だからこそ,ゲームは「理数的なデザインだけではなく,プレイヤーの動機をデザインすることも重要になる」のである。この「動機のデザイン」,外部から加わる力のベクトルを司るのが,ゲームにとっての世界観である,というのがドロッセルマイヤーズにおける「ゲームと世界観」の関係である。

|

さて,一般に世界観と言うと,とくにPCゲームの世界においては世界のさまざまな設定や,それをベースにした人物のエピソード,そしてその上に生まれるストーリーなどを指すことが多い。だが真城氏は,「これらは世界設定であり,ドロッセルマイヤーズにおける世界観とは違う」と指摘する。

では世界観とは何か? 氏は「例えばオセロには深い世界観がある」と語る。オセロの世界観をまとめると,

- 白と黒だけで構成される世界

- 白と黒は表裏一体

- 挟まれた色が,挟んだ色に変わる

|

この3点となる。これは一見するとゲームシステムに見えるが,抽象的モチーフのゲームは,システムと世界観が一体化しやすいのだ。むしろ注目すべきは,このように世界観は,ストーリーがなくても成立することである――ストーリーは,あくまで世界観の上にあるのだ。

ストーリーと世界観の違いという点では,「スーパーマリオ」も提示された。この作品の世界観は「アスレチック」である,というのが真城氏の分析である。運動する(走る,ジャンプする,などなど)が気持よく,楽しくできるかが,スーパーマリオの世界において重要なのである。一方,「スーパーマリオ」のストーリーを見ると,クッパ大王がピーチ姫を誘拐し,配管工のマリオとルイージが助けに行くといった物語があるが,これは「アスレチック」を楽しませるための物語と言える。

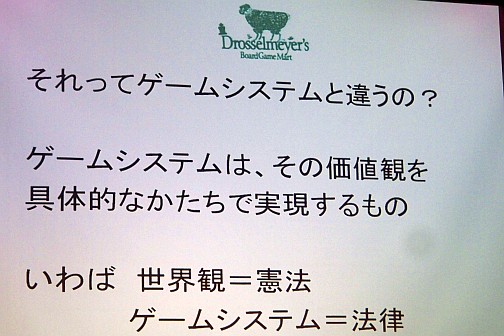

このように,世界観とは「その世界の秩序」であり,そのゲーム世界において「何が良いことで,何が悪いことなのかという価値観」なのだ。

結果として,ゲームの世界観は,ゲームのシステムと一体化しやすい。この両者の関係を,真城氏は「憲法と法律の関係」と指摘する。憲法が世界観であり,法律がシステムというわけだ。

|

ただし,世界観を考えるにあたっては,あまりにも現実からかけ離れたものを考えると,うまくいかない。プレイヤーが(ときにはデザイナーですら)イメージできなくなってしまう世界観では,活かすこともできなくなるからだ。

一方でこれは,すべてを「現実のあるがままにすべき」という話でもない。例えば人間には欲望があり,その欲望にはある程度まで固定されたパターンのようなものがある。これを利用するのが簡単だ。「テトリス」であれば,「散らばったものを,うまく整理したい」という欲望が機能している。あるいはこれが「電車でGO!」であれば,「電車を運転してみたい」という欲求が機能する。このように,既に存在している欲望をどう活かすかが重要だと氏は指摘した。

世界観の効果とゲームデザインの客観性

では実際に,ゲームの制作にあたり世界観はどのように機能するのだろうか。

まず端的に,ゲームのビジュアルデザインにおいて,世界観は重要な意味を持つ。どのような方向性にするのか,その判断を的確に行うには,世界観が確立している必要があるからだ。

さらにゲームデザインにおいても,システムの取捨選択に対しては世界観デザインの立場から方向性づけや判断が行われる。例えばカードゲームであれば,手札を同時に出すのか,それとも交互に出していくのか。これは明らかにゲームシステムの範囲だが,この点においても世界観デザインの観点は必要になるという。

ドロッセルマイヤーの提唱する世界観デザイナーというポジションは,一般には「コンセプトワーク」と呼ばれる仕事の範疇だ(ただしより踏み込んでいる)。真城氏からは,このコンセプトワークにおいて「コンセプトを最後まで徹底すること」の重要性が語られた。

一般的に言って,ゲームを作るというのは楽しい作業だが,「煮詰まってしまう」困難な作業でもある。これはゲーム制作になれた人であっても,変わらない。

こういう煮詰まった状況において,デザイナーはしばしば,それまでになかったアイデアを思いつく。思いついてしまう。そして煮詰まりの焦燥感ゆえ,新しく思いついたアイデアを,無批判にゲームに組み込んでしまうことがある。

だが,例えば「スーパーマリオ」を作っているときに,デザインに煮詰まった結果,非常に面白い(はずの)パズルを思いつき,嬉しさのあまりそれをゲームシステムに足してしまったら,どうなるだろう? 「スーパーマリオ」の持つ「アスレチックの面白さ」はスポイルされ,何かがズレたゲームになってしまうはずだ。

このように,ゲームデザインはときに主観的になり,何が良くて何が悪いのかが分からなくなることがある。このときに,「コンセプトを最後まで徹底する」ことを重視し,かつ「システム・デザインとは別の視点でゲームを見る」人間がいることの意味は大きい。これもまた,世界観デザインの効果(そして世界観デザインとゲームデザインで人を分ける効果)と言えるだろう。

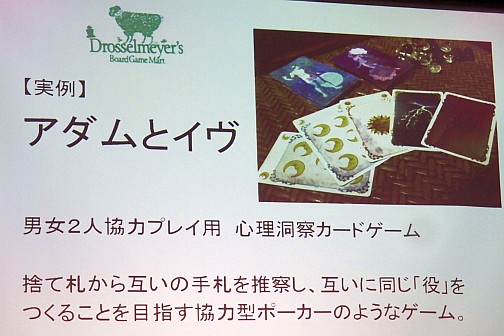

■アダムとイブ

ではゲームデザインと世界観デザインが,ゲームが作られていく過程において,どのような相互作用を起こすのかを見てみよう。渡辺氏はこの実例として,ドロッセルマイヤーズが販売している2人用協力ゲーム「アダムとイブ」の制作過程をとりあげた。

|

この作品は,2人でプレイするカードゲームだが,どちらかが勝利を目指すのではなく,2人で協力して2人の勝利を目指すという,協力型のゲームである。

このコンセプトが生まれたのは,主にマーケティング上の理由である。ドロッセルマイヤーズの実店舗(現在は閉店)があった中野では,店を営業していると,しばしばゲームにあまり詳しいとは言えないお客が来店する。しかも,男女のカップルというケースが多い。

そういったお客に,例えばその場でちょっと遊んでもらえたり,あるいは購入してもらえる2人用ゲームがほしい,というのが制作のスタート地点である。

カードゲームやボードゲームの世界には,もちろん2人用ゲームは無数にあるが,大まかな傾向として,それらは「ガチ」なゲームであることが多い。つまり勝敗がきっぱりと分かれるタイプのゲームであり,これらをゲームにさほど親しんでいるわけではないカップルにオススメするには,いささか問題があるというわけだ。

さて,2人で協力して行う行為にはさまざまなものがあるが,真城氏はここで「恋愛」をピックアップした。そして,プレイすることで恋愛しているような感覚が体感できる,そんなゲーム世界を構想する。

これを前提に選ばれたモチーフは,「いばら姫」であった(眠り姫,ないし,眠れる森の美女と言ったほうが通じやすいかも)。障害の先で待つ姫と,姫を救出しに向かう王子,という構図である。

この世界観デザインをもとに,渡辺氏はシステムデザインを行う。プロトタイプとして作られたのは,姫プレイヤーからヒントが出され,それを元に王子プレイヤーがイバラを切り開いていく,というスタイルのゲームだった。

だがこのゲームには,いささか問題があった。というのも,「相手が何を考えているかを推測する」のが目的となるゲームにおいて,片方のプレイヤーが一方的に完全な情報を握っていると,あまりゲームが面白くならないのだ。

これは想像すれば明白だ。例えば,王子プレイヤーが何かカードをプレイしようとする。そのカードが正しければ,姫プレイヤーは何らか「それが正しい」というサイン(笑顔など)が出てしまいがちだ。当然,間違っていれば逆になる。その自然な反応を「表に出すな」というのはあまりスマートではないし,一方で表に全開にされてしまうとゲームが成立しなくなる(ゲーム内の情報をもとに推理するのではなく,姫プレイヤーの表情をうかがうだけのゲームになる)。

この問題に対し,世界観デザイナーとして真城氏は,男女の立場を均衡させたほうがいいのではないか,という提案をする。そして男女の立場が均衡しているモチーフとして,「アダムとイブ」をとりあげた。このとき,「アダムとイブ」製品版のシステムである,「ポーカーをベースにする」というアイデアも,真城氏は提案している。そこまで踏み込んだ提案が必要なのが,世界観デザインという仕事なのだ。

この提案を受け,渡辺氏は協力型ポーカーとしてゲームを再構築する。そしてこれだけだとゲームが簡単すぎるので,新しいモチーフとなった「アダムとイブ」から,「神」と「蛇」という要素を抜き出し,ゲームをひとひねりするシステムとした。

結果,ゲームシステムは非常に簡素なものに仕上がったため,人数の縛りも緩くなった。プレイヤーは偶数人である必要こそあるものの,「アダムとイブ」が2セット,3セットとあれば,4人,6人でプレイが可能になったのだ。渡辺氏はこれを「合コンモード」と命名した。

その後も,ゲームバランスの調整やビジュアルデザインの選定など,作業は続くことになるが,世界観とゲームのデザインは,このように相互に影響しながら進行するのである。

|

まずは手を動かす

長いようであっという間の3時間となった講演だが,渡辺氏は最後のまとめの中で,「これからは遊びが豊かになるために,遊ぶ人の筋力が必要になる。遊びの筋肉を鍛え,遊び手がただゲームを受け身に遊ぶだけでなく,遊び手がゲームそのものに介入していくことが必要だ」と語った。

ただ,今回紹介した講演の内容は,あくまでドロッセルマイヤーズにおけるゲームデザインの手法であり,「これしかない」「これが絶対の真実」というものではないことは,理解しておく必要があるだろう。渡辺氏も講演中,「どんな手法で作ろうと,完成したゲームが面白ければ,それがベスト」と言い,これを強調していた。

ゲームデザインにはさまざまな技法があるため,「こんな方法は何もかも間違っている!」とのっけから否定したくなる読者もいるかもしれないし,逆に「なるほどこれは完璧だ,これ以外にあり得ない!」と思ってしまう読者もいるかもしれない。だがこれは,いずれも氏の望む方向性ではない。

氏がゲームを制作するにあたって,理論的側面から順を追って組み立てていくのは,ボードゲームが,「1人の人間が,本当のゼロからゲームを作っていくことができる」ゲームジャンルだからだという。ゲームデザイナーが「自分にとってゲームとはこういうものだ」という部分を考え,定義し,それをもとに望むゲームを作っていく。こういうプロセスは,多くの人間か関わり,大規模になってしまうコンピューターゲームの開発においては,なかなかに難しい。それが可能であることが,氏にとってのボードゲーム制作の大きな魅力の一つになっているそうだ。

その上で,順番は逆になってしまうが,渡辺氏がなぜボードゲームを実際に作るワークショップを開催してきたかを説明した言葉をもって,講演レポートの結びとしたい。

「どんなジャンルでも同じだと思いますが,まずは手を動かして,形にしてみることが大事です。それが,実際にものを作れるかどうかの,分水嶺になります」

|

- この記事のURL: