イベント

2017年に盛り上がりを見せたアミューズメント施設向けVRコンテンツの状況,そして2018年の展望について第一人者が語る。「黒川塾 五十六(56)」聴講レポート

|

|

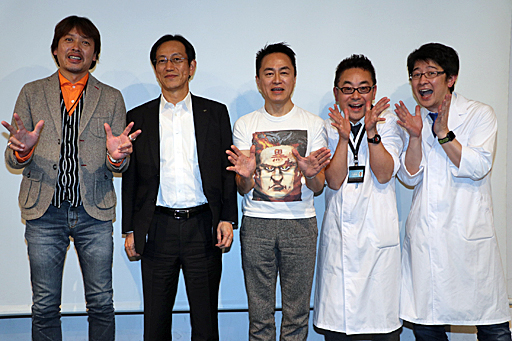

コーエーテクモウェーブ代表取締役社長,阪口一芳氏,CAセガジョイポリス エグゼクティブ・プロデューサー兼チーフ・クリエイティブ・アドバイザーの小川明俊氏,バンダイナムコエンターテインメント AM事業部のエグゼクティブプロデューサー,小山順一朗氏,そして同事業部 AMプロデュース1部 プロデュース4課 マネージャーの田宮幸春氏という,アミューズメント施設などで展開するアーケードVR(ロケーションVR,ロケーションベースVR)の第一人者が集まり,2017年のVR市場を振り返りつつ,2018年のビジョンや市場とテクノロジーの可能性についてトークを繰り広げた。

コーエーテクモウェーブ 代表取締役社長,阪口一芳氏 |

CAセガジョイポリス エグゼクティブ・プロデューサー兼チーフ・クリエイティブ・アドバイザー 小川明俊氏 |

バンダイナムコエンターテインメント AM事業部 エグゼクティブプロデューサー 小山順一朗氏 |

バンダイナムコエンターテインメント AM事業部 AMプロデュース1部 プロデュース4課 マネージャー 田宮幸春氏 |

最初の話題は,イベント当日に稼働を開始したコーエーテクモウェーブのアーケード向け体感VR筐体「VR センス」について。阪口氏はVR センスがテクモ設立50周年を記念して企画され,2016年5月に開発がスタートしたことをあらためて紹介した。

ちなみにVR センスの発案者であるコーエーテクモウェーブ ゼネラルプロデューサーの襟川恵子氏はかつて,「(コーエーテクモグループの)経営会議でVRをやってみたいといったら,役員に一斉に反対された」「VRをやるのならコーエーテクモゲームスの人間は使うな,と言われた」という旨の発言をしている。

そんな経緯もあってVR センスは,コーエーテクモグループの中でもパチンコやパチスロの制作,アミューズメント施設の運営などを手がけるコーエーテクモウェーブが開発することになった。もともとゲーム開発が専門ではないため,大変苦労したそうだ。

そのうえ襟川氏がデザイナー出身でクリエイティブに対するこだわりが強く,稼働開始日の前の週まで調整を重ねたコンテンツもあるという。

|

VR センスは2017年9月にロケテストを行っているが,阪口氏によれば女性客の反応が予想以上に良かったという。当時はまだ「3 Majesty × X.I.P. DREAM☆LIVE」を公開していなかったが,女性客が「超 真・三國無双」を熱心にプレイしていた様子が印象に残っているそうだ。

ロケテストのアンケート結果からは,体験者の約半数が普段ゲームセンターに足を運ばない人達だったことも分かった。阪口氏は「VRセンスのためだけに来たという人がこれだけいることは,ゲームセンターの新たな集客ツールになり得るのではないか」と期待を示した。

加えてHMDの装着でも大きな問題は起こらず,80%以上の人が「(2回め以降は)アテンドなしでも装着できる」と回答しているところも心強く思っていると述べた。

|

また小山氏と田宮氏は,VR センスの筐体前部に貴重品などを収納できるロッカーが用意されていることにも感心したという。ゲームセンター内でしばしば問題となる盗難に対処するもので,VR センスのコンテンツをプレイしている間,オートロックされる仕様になっている。

VR センスは,8つのギミックで人間の五感を刺激し,没入感を高めることをセールスポイントにしている。海外のロケーションVRに詳しい小川氏は,「こうした仕様のVRハードウェアは,おそらく世界でも初の試み」と述べ,「日本独自のアーケード市場に着目したもの」と続けた。

さらにVR センスは,「スパークリングシルバー」と「スパークリングブルー」の2種類が用意され,それぞれ異なる3つのコンテンツが搭載されている(各筐体とも,最大5つのコンテンツが搭載できる)。明確な区分ではないが,どちらかといえばシルバーには男性向けの,ブルーには女性向けのコンテンツを選んでおり,阪口氏はその理由として「(HMDは頭部に直接着用するため)男性がプレイした直後のHMDを装着することに抵抗感を覚える女性もいるのではないか」という配慮があったそうだ。

また,一つの筐体で複数のコンテンツを提供することに関して小山氏は,「自分達も作ってこなかったし,ほかでもあまり見ない」とコメント。続けて「例えば『超 真・三國無双』をプレイしている振りをして,実は『DEAD OR ALIVE Xtreme SENSE』を楽しむこともできますよね。とてもいい」と,独特の着眼点で賞賛していた。

続いての話題は,すでにオープンしているVR アミューズメント施設について。

バンダイナムコエンターテインメントが展開するVR アミューズメント施設「VR ZONE」は,東京の新宿にオープンした「VR ZONE SHINJUKU」を筆頭に,全国および海外にも展開している。

現在VR ZONE SHINJUKUは,休日は混雑気味だが,平日は割と利用しやすいとのこと。田宮氏は,「オープン当初の混んでいるイメージが定着しているようですが,実は平日なら快適にテンポよく遊べます」と説明した。平日はまた,海外からの観光客の利用も多いそうだ。

CAセガジョイポリスの屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」では,2016年7月にオーストラリアのZERO LATENCYが開発した「ZERO LATENCY VR」を導入し,フリーロームタイプのVR コンテンツを展開している。こちらもVR ZONE SHINJUKUと同様,人気は衰えていないが,平日は落ち着いて遊べるという。

現在,東京ジョイポリスのZERO LATENCY VRでは「ZOMBIE SURVIVAL」「SINGULARITY」など3つのコンテンツを展開している。システムとしては,最大3コンテンツを切り替えて提供できるとのことで,今後は6〜7コンテンツを日替わりや週替わりで3つずつ用意することも視野に入れているという。

|

現在,VR センスはプレイヤーが筐体に座る従来のアーケードタイプ,ZERO LATENCY VRはフリーロームでプレイヤーが自由に動けるタイプ,そしてVR ZONEは双方のタイプをそろえたテーマパークタイプになっている。小山氏は,VR ZONEのコンテンツは,アーケードの体感ゲーム開発で培った技術を応用したことで,比較的時間をかけることなく実現できたとコメントした。

阪口氏は,稼働当初こそゲームセンターを中心にVR センスを設置したが,テーマパークやホテル,空港などへの展開も視野に入れていると明かした。さらに,老人ホームなど介護施設において,VRを介して外出がままならない人達に,もう一度外の世界を体験してもらうといった活用法も検討しているそうだ。

小川氏は,CAセガジョイポリスは今後もアミューズメント施設型として展開していくと説明。ただし規模は大小あってしかるべきで,東京ジョイポリスのような大型施設だけでなく,例えばカラオケボックスやネットカフェ,あるいはサバイバルゲーム施設などで展開できるようなビジネスモデルを検討しているという。詳細は後日あらためて発表されるとのことで,多くは語られなかったものの,誰でもプレイ可能でe-Sportsとしても成立するコンテンツを用意するといった内容になる模様だ。

またVR ZONE SHINJUKUでは,フリーロームタイプの「近未来制圧戦アリーナ 攻殻機動隊 ARISE Stealth Hounds」の稼働が12月9日にスタートしているが,田宮氏によれば非常に好評で,「このコンテンツを目的に,もう一度来館したいか」という質問に「はい」と回答した人が70%を超えたという。

加えて上記のとおり,VR ZONE SHINJUKUは平日だと観光客が多いが,とくにこのコンテンツを楽しむ外国の人が多いとのこと。

「近未来制圧戦アリーナ 攻殻機動隊 ARISE Stealth Hounds」は,プレイの模様をほかの人が観戦できるため,小山氏と田宮氏は「何だあれ,面白そう!」と,自分でもやってみたくなる人が多いのではないかと分析していた。

その一方,当初の予想とは異なる現象も見られたという。例えば本コンテンツは人気が高いにもかかわらず,プレイヤー枠が一つだけ空いてもなかなか参加者が現れない。理由は,VR ZONE SHINJUKUの来館者が基本的にグループ客であるため,一人だけで参加するケースが少ないからだ。

フリーロームということで安全面の不安もあったが,モーションキャプチャの精度を高めたこと,そして走ると不利になるルール設定のおかげで,実際にはプレイヤー同士がぶつかるようなケースはほとんどないという。

安全性に関連して,話題はVRコンテンツの年齢制限に移行した。現状,VRコンテンツは一般的に13歳未満非推奨とされているが,これは主として若年層の立体視細胞の形成および瞳孔間距離の問題を踏まえたものだ。

田宮氏はこのことについて,ロケーションベースVR協会で専門家などと相談しつつ,新たなガイドラインを制定できないか検討していると述べた。ロケーションVRは比較的短時間で楽しめるコンテンツが多く,スタッフによる管理も容易であることから,パーソナルなVRとは異なるガイドラインになる可能性もあるという。

一方,VR センスはPlayStation VRを利用するため,年齢制限もソニー・インタラクティブエンタテインメントの規定に沿った形になるとのこと。もちろん,ほかのゲームソフトや映像作品と同様,コンテンツの内容に応じて15歳以上推奨や18歳以上推奨といったことになるケースもある。

|

ここで小川氏は,中国や韓国の事例を紹介した。それによると中国では,数年前にVRシステムを搭載した子ども向けの乗りものがショッピングモールで普及したため,VRの年齢制限という意識はあまりないという。もっとも,そうした乗りもののクオリティが低いこともあり,中国ではVRというと「子ども向け」「子どもだまし」といったイメージも定着しているとのことだ。

韓国では,2017年の夏に大型VRアミューズメント施設がオープンしたが,クオリティの差こそあれ,中国と同様,基本的には子ども向けだという(小川氏の記憶では年齢制限なしとのこと)。

小川氏は「小学生くらいのお子さんがVRコンテンツを体験してしまうと,従来のゲームに戻るのは難しいのではないか」とし,「彼らは,いわばVRネイティブ。数年後のロケーションビジネスではVRが当り前になる」と話した。

さらに小川氏は,韓国の取り組みに対して「提供の仕方をすごく研究している」とする。例えば日本ではVRコンテンツを提供するにあたって,機器を設置して「さあ,どうぞ」という感じになりがちだ。しかしそれでは,興味を持っているはずの人でも「ちょっと恥ずかしい」と感じて,手を出しにくくなる。とくに日本人の場合,羞恥心が強い傾向にあるという。

それに対して韓国の施設では,家族やグループだけで入れる空間を用意している。もともと,「このコンテンツを体験したい」というモチベーションを共有し,かつ見知った人だけがいる空間なので,羞恥心を抱いたり遠慮をしたりすることなく楽しめるというわけだ。

実際,CAセガジョイポリスが梅田ジョイポリスで展開しているVR脱出ゲーム「エニグマスフィア」は空間を区切り,かつ2人同時協力プレイという形にしており,小川氏は「今後のVRコンテンツは,こうした環境部分に配慮する必要性が大きくなっていく」と語った。

それに関連して田宮氏も,衛生面の関係からHMD用の保護マスクを採用したときのエピソードを披露した。当初,社内では「誰もこんなもの付けたがらないだろう」「とくに女性は無理」という声が挙ったが,フタを開ければ保護マスクを付けた自撮り写真をSNSに投稿する女性客が続出した。つまり彼女達にとって保護マスクを付けることは,「VR ZONEに遊びに来た」という意識を盛り上げる行為にほかならなかったのだ。

小山氏も,実際にコンテンツを体験する前段階としてプレイヤーに心の準備をさせること,モチベーションを持たせることが心理的に重要だと指摘した。例えば「ここは皆が遊ぶところ」と認識させた場所では人はより楽しみやすくなる。その意味では,VR ZONE SHINJUKUは,もっと情報発信をして「遊ぶところ」だという認知を強めていく必要があると述べた。

加えてVR センスをホテルに設置するという案に対して阪口氏は,「例えばシティホテルに置いても誰も遊ばない。したがってリゾートホテルなど,遊びを目的にした環境を前提に話を進めている」と話した。

ここで話題は,海外から見た日本のVRコンテンツにおよんだ。小山氏と田宮氏によれば,VR ZONE SHINJUKUでは「エヴァンゲリオンVR The 魂の座」などのIPコンテンツが外国人客に人気で,さらに「ドラゴンボールVR 秘伝かめはめ波」や「機動戦士ガンダム 戦場の絆 VR」では,劇中のセリフを口にする人もいるという。

一方で,「ホラー実体験室 脱出病棟Ω」では,疑問を口にする欧米人が多い。というのは,欧米では「病院=ホラー」という印象が一般的ではないからだ。VR ZONEはロンドンでも展開しているが,実際に身体を動かすタイプのVRコンテンツが人気だという。

外国人に限らずだが,3人一組のコンテンツより4人一組など,偶数人でプレイするコンテンツのほうが席が埋まりやすい傾向があるという。これは,繰り返しになるが,VR ZONE SHINJUKUの来館者がほとんどグループ客であることに起因している。例えば3人席にまずカップルが座ったとき,残りの1席にほかのグループから1人だけ参加するということにはなりにくい。しかし,これが4人席なら,先にカップルが座っていたとしても,別のカップルやグループの2人が加わるという形で席が埋まるのだ。

|

最後は,登壇者達がそれぞれ2017年を振り返り,2018年の展望を語った。

小山氏は,「2016年の今頃はPS VRが盛り上がっていたが,そこから少しずつトーンダウンして今に至っている。それでもVR ZONEについては,2016年にお台場で成功したことを受けて,VR ZONE SHINJUKUを展開できた。その意味では2017年はロケーションVRが元気に見えた年だったのかと感じている。2018年は,VRデバイスが進化し,再び盛り上がる機運が見られるので,我々としても恩恵を受けられるのではないだろうか」と期待を語った。

田宮氏は,「今のVRは,デバイスにしろ環境にしろ,少しずつ改善され,特別なものではなくなりつつあり,いずれ,今は越えられないような壁も乗り越えられる。我々はコンテンツを作る側なので,デバイスメーカーの皆さんにはぜひ頑張っていほしいと思っている」と述べた。

小川氏は「この1〜2年はZERO LATENCY VRや,韓国SKONEC EntertainmentのVRコンテンツを日本で展開することに注力し,2018年には海外発の新たなコンテンツも展開し,さらにロケーションベースとは異なる形のVRコンテンツも手がけていく。かなりのリソースを割いて注力することになるので,ぜひ期待してほしい」と語った。

最後に阪口氏が,「ようやくVR センスをこの年末に稼働させることができたので,2018年はこれをきちんとビジネスにつなげていきたい。2018年にはVRのハードウェアが大きく進化していくはずなので,我々もしっかり追いかけていきたいし,VR センスの海外展開を踏まえた足がかりを作っていきたい」と意気込みを述べて,トークを締めくくった。

- 関連タイトル:

VR センス

VR センス

- この記事のURL:

(C)コーエーテクモウェーブ All rights reserved.