レビュー

Windows MR対応VR HMDの実力はどの程度なのか

Dell Visor with Controllers VRP110

Inspiron 15 7000 Gaming(7577)

PC用のVRヘッドマウントディスプレイ(以下,HMD)といえば,2016年に登場したOculus VRの「Rift」と,HTCの「Vive」がよく知られており,対応ゲームも豊富だ。PC用VR HMDの市場は,事実上この2強が独占していると言っても過言ではないだろう。

|

そんなWindows MR対応VR HMDの1つである,Dellの「Visor with Con

|

|

なお,Visor with Controllers VRP110は,VR HMDと付属コントローラのセットについた製品名であり,VR HMD単体での製品名は「Visor VR118」,コントローラは「Visor Controllers VRC100」となっている。そのため以降では,セット全体を示す場合は「VRP110」,VR HMD単体を示す場合は「Visor」,コントローラ単体はモーションコントローラと記すことをお断りしておく。

|

Windows MR対応VR HMDとは何か?

|

Windows MRとは,Microsoftが開発したVRや拡張現実(Augmented Reality,以下 AR),複合現実(Mixed Reality)

いずれもMicrosoftが定義した仕様とAPIに準拠しているため,Windows MR対応VR HMDで,Windows MR対応アプリケーションを実行するのであれば,メーカーが異なっていても互換性の問題が生じないのが利点である。

当然ではあるが,まったく異なるVRプラットフォームであるRiftとWindows MR対応VR HMDの間には,一切互換性がない。Rift専用のVRアプリケーションやVRサービスは,Windows MR対応VR HMDでは利用できないのだ。一方,Viveのプラットフォームである「Steam VR」とは,すべてではないが互換性のあるアプリケーションもある。詳しくは後段で説明しよう。

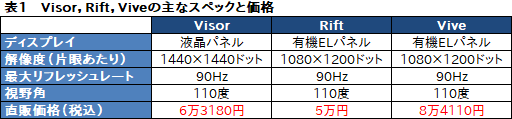

Microsoftが定めた仕様に基づいているので,現在,国内市場で流通しているWindows MR対応VR HMDは,ディスプレイ関連のスペックがまったく同じだ。ディスプレイパネルは液晶パネルで,解像度は片眼あたり1440×1440ドット,映像のリフレッシュレートは最大90fpsだ。接眼レンズは,各社ともフレネルレンズを採用しているが,視野角は95〜110度と製品により異なっており,Visorは110度というやや広めの視野角をサポートしている。

VisorとRift,Viveのスペックを表1にまとめておこう。ちなみに世界市場では,Samsung Electronicsの「HMD Odyssey」のように,解像度1440×1600ドットの有機ELパネルを使用する高スペックな製品もあるのだが,日本国内では正式販売されていない。

|

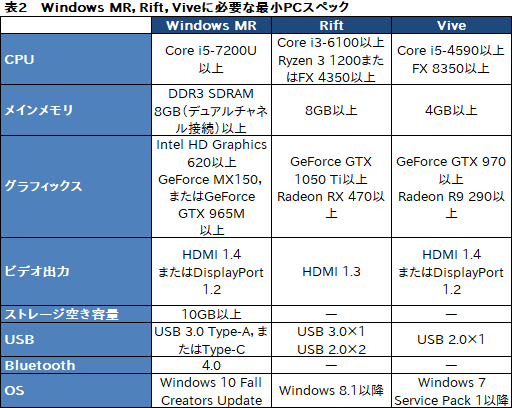

Windows MRにおけるもう1つの利点は,要求するハードウェアスペックが,RiftやViveに比べれば低めであることだ。表2に,Windows MR対応VR HMDとRift,およびViveの最小PCスペックと推奨PCスペックをまとめてみた。見てのとおり,Windows MR対応VR HMDの最小PCスペックは,単体GPUを必要としておらず,CPUさえ要件を満たしていれば,単体GPUを持たないノートPCでもVRコンテンツを体験できるわけだ。

とはいえ,高いスペックのPCであれば,より快適な体験が可能なことはRiftやViveと変わらないので,高性能なGPUとCPUを備えるPCで,Windows MR対応VR HMDを利用するほうが賢明であろう。

|

そのほかにも,VR HMD自体の実勢価格が安いとか,RiftやViveよりもセットアップが簡単といった利点もある。ただ,前者はRiftの値下げによって,国内での販売価格が高いWindows MR対応VR HMDのほうが,逆に割高となってしまったのは残念だ。

後者のセットアップについては,後段でじっくりと説明していこう。

白いボディがソフトな印象を与えるVisor

それではVRP100について見ていこう。

VRP100の大きな製品ボックスを開けると,中にはVisor本体とWindows MR対応のモーションコントローラが2本入っていた。

|

|

|

Visor本体は,前面に2つのカメラが付いた白いゴーグル部分と,頭に被るヘッドバンド部分で構成されている。公称サイズはゴーグル前面の幅が170.5mm,ヘッドバンド部分の最大幅は210mmで,奥行きは最大330mm,高さは130.5mm,重さは約590g(ケーブル含まず)。RiftやViveの重量が約470g(※Viveの初期ロットは約555g)なので,それよりはだいぶ重いが,PlayStation VR(以下,PS VR)の約610gよりは,やや軽い。

|

|

Windows MR対応VR HMDは,内蔵するジャイロセンサーや加速度センサー,磁気センサーと,ゴーグル部分に備えたステレオカメラによる外界認識を組み合わせて,ユーザーの頭部やモーションコントローラの動きを認識するわけだ。

ちなみに,VR HMDの外に認識用のセンサーやカメラを置かなくても,位置や動きを認識できるこの仕組みは,「インサイドアウト」方式と呼ばれており,同じような仕組みは,HTCのスタンドアロン型VR HMD「Vive Focus」や,Qualcommが開発したVR HMDのリファレンスデザイン「Snapdragon 845 Mobile VR Reference Design」でも採用されている。

|

|

|

|

|

|

Windows MR対応VR HMD共通の特徴で,もう1つ評価したいのは,ゴーグル部分がヘッドバンドに蝶番(ちょうつがい)で取り付けられており,外界を見たいときにはゴーグルを上に跳ね上げるだけで済むというところだ。RiftやVive,PS VRを使用中に外界を見たくなった場合,ゴーグルを上にずらしたり,下側の隙間から覗いたりする必要がある。その点,Windows MR対応VR HMDなら,ゴーグル部分を上に上げるだけで前を見られるようになるので,ヘッドバンドがずれるようなことがないのだ。

|

|

|

|

VR HMDを装着中に,通常のディスプレイ画面を見たり操作したりしたくなることはよくあるものだが,Windows MR対応VR HMDは,そういうときにもサッとゴーグルを上げるだけで済む。後発製品だけに,使い勝手の工夫が凝らされているという点は,Windows MR対応VR HMDの利点である。

モーションコントローラは全メーカー共通

続いては,モーションコントローラのVRC100も見ていこう。

Windows MR対応VR HMD本体は,メーカーによって異なるデザインやスペックを採用しているが,モーションコントローラのほうは逆に,Microsoftが定義した仕様を各社ともそのまま製品化している。そのため,プリントされた各社のロゴマークを除いて,モーションコントローラに違いはなく,VRC100をAcerのWindows MR対応VR HMD(関連記事)と組み合わせても,問題なく使用できた。

|

モーションコントローラは,左右それぞれで異なる形をしており,「Thumb stick」と呼ばれるアナログスティックが左側にあるものが右手用,逆にアナログスティックが右側にあるものが左手用となっている。グリップ部分を握り,親指でアナログスティックを操作,人差し指で背面側のトリガーボタンを操作するというのが基本的な使い方だ。

先端にあるリング状の部品には,多数のLEDライトが埋め込まれている。これをVR HMD側のカメラによって認識することで,モーションコントローラの位置や向き,動きをVRコンテンツ内で再現する仕組みだ。

|

|

|

モーションコントローラは,アナログスティックと円形のタッチパッドに加えて,[Windows]ボタンと[Menu]ボタン,トリガーボタン,[Grab](グラブ)ボタンという計4つのボタンを備えている。

親指でアナログスティックを操作し,モーションコントローラを向けた方向にあるものをトリガーボタンで選択したりつかんだりするのが基本的な使い方だ。[Grab]ボタンは中指で操作し,タッチパッドや[Windows]ボタン,[Menu]ボタンはアナログスティックから離した親指で入力する。

|

|

モーションコントローラは,加速度センサーや磁気センサー,振動機能を内蔵しており,バッテリーとして単3型乾電池を2本使う。単3型乾電池は,グリップ部分にある電池ボックスに取り付ける仕組みで,乾電池を取り付けた状態の重量は,実測で約180gであった。

なお,PCとの接続にはBluetooth 4.0+LEを使用するので,Bluetooth通信機能のないPCで使う場合,別途USB Bluetoothアダプターなどを用意する必要がある点には注意が必要だ。

|

|

GeForce GTX 1060 6GB搭載でパワーアップを果たしたInspiron 15 7577

今回,VRP100のテストに用いたノートPCのInspiron 15 7577も紹介しておこう。

Inspiron 15 7577は,Dellの一般消費者向けブランド「Inspiron」から登場した15.6インチサイズの液晶ディスプレイを備えるゲーマー向けノートPCである。Inspiron 15 7577は,2017年に登場した前世代機「Inspiron 15 7567 Gaming」の後継となるもので,内蔵GPUにNVIDIAのMax-Qテクノロジに対応する「GeForce GTX 1060 6GB」を採用したのが最大の特徴だ。

|

|

前世代機の搭載GPUは「GeForce GTX 1050 Ti」であったため,VRコンテンツを快適に動かすには力不足が否めなかったが,GeForce GTX 1060 6GBであれば,どんなVRコンテンツも最高の品質で快適に……とはいかないが,相応に快適な程度で実行できそうである。

今回のテストに用いた機材の主な仕様は以下のとおり。

●Inspiron 15 7577(New Inspiron 15 7000 ゲーミングプラチナ・GTX 1060搭載 VR)の主なスペック

- CPU:Core i7-7700HQ(4C8T,定格2.8GHz,最大3.8GHz,共有L3キャッシュ容量6MB)

- チップセット:Intel HM175

- メインメモリ:PC4-17000 DDR4 SDRAM 16GB

- グラフィックス:Max-Q対応GeForce GTX 1060 6GB(グラフィックスメモリ容量6GB)

- ストレージ:SSD(PCI Express接続,容量256GB,東芝「KXG50ZNV256G」),HDD(Serial ATA 6Gbps接続,容量1TB,Western Digital「WD10SPZX」)

- パネル:15.6インチIPS液晶,解像度1920×1080ドット,ノングレア(非光沢)

- 無線LAN:IEEE 802.11ac+Bluetooth 4.2

- 有線LAN:1000BASE-T

- 外部インタフェース:Thunderbolt 3×1,USB 3.0(Type-A)×3,HDMI 2.0(Type A)×1,4極3.5mmミニピン(ヘッドセット/ヘッドフォン/マイクおよびライン)×1,RJ-45×1

- スピーカー:内蔵2chステレオ

- マイク:内蔵

- カメラ:内蔵(720p)

- バッテリー容量:56Whリチウムポリマー電池

- ACアダプター:出力180W

- 実測サイズ:約389(W)×274.7(D)×24.95(H)mm

- 重量:約2.65kg

- OS:64bit版Windows 10 Home

- BTO標準構成価格:16万9811円(税込,送料込)

|

|

|

|

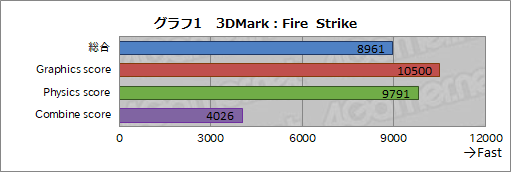

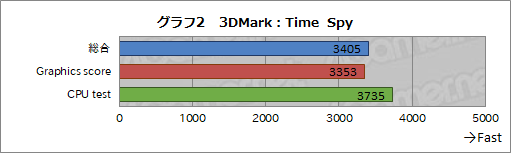

本稿は,Inspiron 15 7577の性能を詳しく調べるのが目的ではないので,ベンチマークテストによる性能面の比較は行わない。ただ,大まかな性能の目安として,「3DMark」(Version 2.4.4163)によるスコア計測は行ってみた。

3DMarkのFire StrikeとTime Spyの結果をまとめたものがグラフ1,2になる。ベンチマークテスト自体やWindows 10,ドライバソフトのバージョンが異なるので直接的な比較はできないが,GeForce GTX 1060 6GBを内蔵する「Razer Blade 14”(2016)-GTX1060」は,Fire Strikeの総合スコアが「9195」,Time Spyの総合スコアは「3503」だったので,それよりやや低い程度の性能ということになる。

|

|

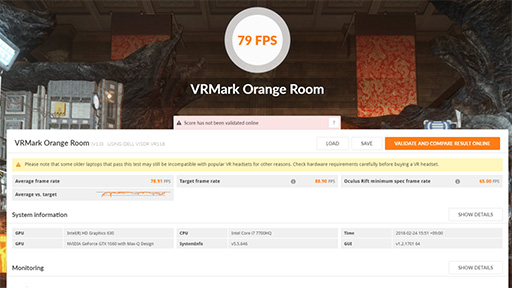

また,Visorを接続した状態で,FuturemarkのVR対応PC向けベンチマークソフト「VRMark」(Version 1.2.1701)を実行してみたのだが,DirectX 11ベースの「Orange Room」は動作したものの,DirectX 12ベースの「Cyan Room」は,なぜかまったく動作しなかった。Cyan Roomを実行したときに,後述するSteamVRが正常に動作していなかったため,そのあたりに問題があるのかもしれないが,今回は突き止めることができなかった。

そのOrange Roomの測定結果だが,「Average Frame Rate」(平均フレームレート,以下 TFR)は78.91fpsで,「VRコンテンツをフレーム落ちを生じることなく実行できる基準」となる「Target Frame Rate」(目標平均フレームレート)の88.9fpsには届いていない。ただ,Orange Roomが定義する「Riftの動作に必要な最小スペック」でのフレームレートは,65fpsだそうだ。

この結果から考えると,Inspiron 15 7577は,VR HMDに必要な最小スペックよりは高い性能を有するが,高品位のVRコンテンツを実行するには力不足の面もあるという,おおよそ納得のいく結果が出たといえそうだ。

|

セットアップの手軽さがWindows MRの大きな魅力

|

Windows MR対応VR HMDのセットアップは,RiftやVive,PS VRのセットアップに比べると,非常に簡単と言っていい。Windows 10の最新版であるFall Creators Updateを使っていれば,VR HMDから伸びるケーブルをPCのHDMI出力とUSB 3.0 Type-Aにつなぐだけで,自動認識して必要なソフトウェアが用意される。ユーザー自身がインストールする必要は一切ない。

Windows 10がVisorを認識すると,自動で「Windows Mixed Realityポータル」(以下,Windows MRポータル)というソフトウェアが起動する。これはWindows MRを使うための基盤となるもので,ここからVR HMDやモーションコントローラのセットアップや,VRアプリケーションの実行などを行える。

|

|

RiftやVive,PS VRのセットアップでは,VR HMDやコントローラを追跡するためのカメラやセンサーをプレイする空間に取り付けて,正常に追跡できるかどうかを確認するプロセスが必要だ。しかし,インサイドアウト方式の追跡機能を持つWindows MR対応VR HMDでは,そうした手間は必要ない。やることといえば,VR HMDをPCにつなぐことと,2つのモーションコントローラとPCをBluetoothで接続すること,そしてVR HMDを被ったまま歩き回って操作する「ルームスケール」の設定を行うことくらいだ。これくらい手軽だと,VR導入に対するハードルも下がるだろうと思える。

|

|

|

|

Visorとモーションコントローラのセットアップが終わると,次はVR HMDを被って移動しながら操作できる「ルームスケール」にするか,それとも座ったまま操作するかを選ぶことになる。ルームスケールにする場合,横2m,奥行き1.5mの何もないスペースが必要であるという。6畳間くらいの部屋でPCを使っていると,これだけの広さを確保できないこともあるだろうが,多少なら狭くても大丈夫なようだった。

|

|

なお,椅子に座ったまま操作することを選択すると,このプロセスは省略できるが,歩き回るタイプのVRゲームを正常に操作できなくなるので,注意が必要だ。

|

|

|

|

|

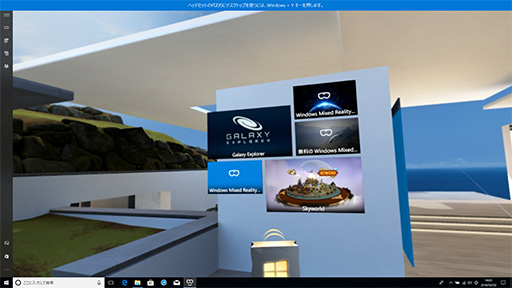

セットアップが済んだらVisorを被る。すると,視界には海辺の豪邸内を思わせるVR空間が広がっていた。ここでは,VR対応アプリケーションの起動や,VR空間内で一部のWindowsアプリケーション(※WebブラウザのEdgeやメッセージングソフトのSkypeなど)を使うことができる。

Windows MRポータルのVR空間は,ある種のチュートリアルステージも兼ねているので,この中をしばらく歩き回ったり,アプリケーションを実行してみたりして,基本的な操作を覚えるといいだろう。

|

|

|

|

|

VRゲームも思った以上に快適

しばらく操作して,Windows MRポータルの操作に慣れたので,早速VRゲームに挑戦してみることにした。

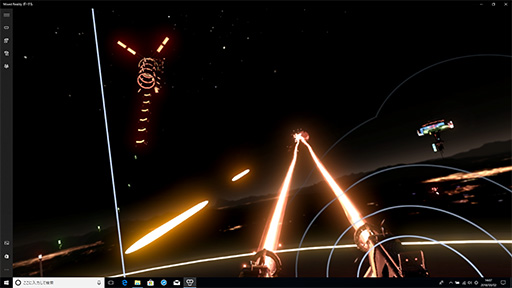

まずはWindowsストアで販売されているWindows MR対応ゲームの中から,「Space Pirate Trainer」というゲームをやってみた。シンプルなガンシューティングゲームで,周囲に湧いて出るさまざまドローンを,両手に持った2丁の銃で片っ端から撃ち落とすというシンプルなものだ。

|

|

銃には4種類の射撃モードがあって,機関銃のように連射したり,レーザー銃のように直線的な光線を連続で照射したりできる。また,敵に交じってときどき出てくるアイテムを撃つと,一定時間強力な武器を使えたり,防御シールドが周囲に展開されたりといったギミックもある。

|

シンプルなゲームだが,ステージが進むと敵の攻撃はどんどん激しくなるので,本気で攻略しようとすると,なかなか手強いゲームだと感じた。ルールも簡単なので,友達にVR HMDを体験してもらうためのコンテンツとしても良さそうだ。

|

Microsoftもその懸念は理解しており,ViveのプラットフォームであるSteamVR用のアプリケーションを,

Windows MR for SteamVRをインストールすると,Windows MR対応VR HMDがSteamVR側から認識できるようになり,SteamVR対応のVRアプリケーションをWindows MR対応VR HMDで使えるようになるのだ。

|

|

「素晴らしい! これで高価なViveを買わなくても,すべてのSteamVR対応VRゲームがWindows MR対応VR HMDでプレイできるんだね」と思う人もいるかもしれないが,残念ながらそこまでうまくはいかない。VRアプリケーション側でもWindows MRへの対応作業は必要となるようで,この手段で使えるようになるSteamVR対応VRアプリケーションは,Steamのストアページ上で,「VRサポート」欄に「Windows Mixed Reality」と書かれているものだけのようだ。

|

|

|

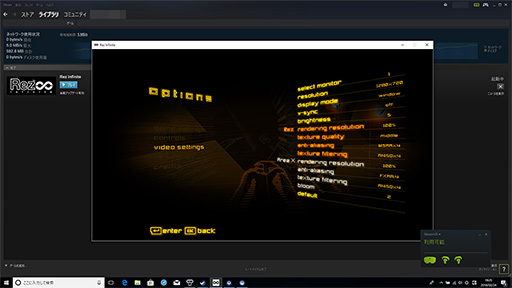

試しに,Windows MR非対応のPC版「Rez Infinite」をプレイしようとしてみたが,

|

というわけで,Windows MR対応を明らかにしているSteamVRのゲームを,いくつか試してみることにした。

1つめは「ぎゃる☆がんVR」。言い寄ってくる女の子を眼力で撃って昇天させるという,ぎゃる☆がんシリーズを知らない人には,何を言ってるのか分からないゲームだと思うが,要はガンシューティングである。

|

|

ぎゃる☆がんVRは,敵として出てくる女の子たちを除けば,それほどリッチなグラフィックスのゲームではないこともあり,Inspiron 15 7577でのプレイも実に快適だ。基本的には,歩き回ったりすることなく立ったままでプレイできるし,激しく左右を見回さなければならないゲームでもないので,3D酔いに弱い筆者でもまったく問題なかった。

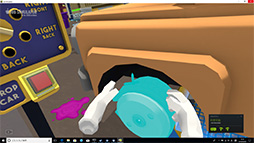

もう1つ試してみたのは,RiftやViveが登場した頃から評価の高いお仕事体験ゲーム「Job Simulator」だ。

先に紹介した2タイトルは,立ったままでもプレイできるので,プレイに広い空間は必要ない。しかし,Job Simulatorは多少とはいえ動き回る必要があるゲームなので,Windows MRポータルの設定でルームスケールを選択しておく必要がある。

|

Job Simulatorがどのようなゲームかは,ライターの徳岡正肇氏がViveで体験したときの記事を見てもらいたいが,実際にプレイしてみると,VR空間内でさまざまなお仕事をこなしていくのが,意外なほど面白い。

ゲーム画面上には,プレイヤーの持つモーションコントローラが両手として表示されており,画面内に置かれたアイテムをこの手で持って,与えられた仕事をこなしていくのだが,そんな単純な作業がなんとも面白いのである。カートゥーン調のグラフィックスやユーモラスな作業が,仕事を体験という単調になりそうな内容を面白いゲームに仕立てている。

|

|

|

|

たまにノーヒントでこなさなければいけない作業があったりして,「どうすりゃいいんだよ……」と途方に暮れることもあるが,それまでに行った作業のどれかに正解があるので,試行錯誤すればクリアできるようだった。

さて,一通りVisorでVRゲームを体験してみたわけだが,ひとつ気がかりなことがあった。筆者が使用した機材では,とくに左手側のモーションコントローラが,小刻みに震えるような挙動を示すことがあったことだ。

すべてのVRコンテンツで生じるわけではなく,Windows MRポータルではほぼ発生しないが,ゲームによってはそう見えるという具合なので,ハードウェア的な問題ではなさそうであるが,原因がいまいち分からない。

ただ,この現象がVRゲームのプレイフィールに悪影響を与えるかというと,そうとも言い切れないのが悩ましいところ。筆者を含めた4人でこの現象を確認してみたところ,4人中筆者を含む3人は,「VRゲームのプレイ中は気にならない程度」と感じたのだが,残る1人は「(震えが気になって)まったくプレイに集中できない」とさじを投げるほどで,感じ方にかなり個人差があるようなのだ。4人とも,VRゲームは以前から経験しており,さじを投げた1人も,Viveで同じVRゲームをプレイしたときには,そのような問題を感じなかったという。

今回の問題が,試用機材に固有の問題なのか,それともWindows MR側の問題か,あるいはアプリケーション側の問題なのかは分からないが,そういう現象もあったということで記しておきたい。

セットアップの手軽さはVRの裾野を拡大する可能性あり

問題は米国よりも割高な国内価格

|

VRP100は,とにかく「手軽であること」を高く評価したい。PCの外にカメラやセンサーを設置する必要はないし,最新版のWindows 10であれば,追加のソフトウェアインストールも不要。ケーブル1本(※先端は二股だが)でPCと接続できるうえ,ルームスケールの設定も簡単である。外の様子を見たければ,ゴーグルを跳ね上げるだけでOKと,RiftやVive,PS VRより,準備も使うのも手軽といったところは,素直に賞賛できる。

後発の製品であるだけに,既存のVR HMDにユーザーが感じている不満点を,きちんと解消してきたと言えよう。この手軽さは,VR HMDの裾野を広げるのに役立つはずだ。

Windows MR対応のVR HMDは,製品によってスペックが異なるのだが,ことVRP100に関しては,RiftやViveと比べて,スペック面で劣る要素もない。問題となるのは,対応するVRアプリケーションが先行2製品ほど多くはないことだが,MicrosoftがSteamVR互換機能を用意したことで,ある程度は解消できるだろう。

VRP100における問題は,国内における販売価格だけと言っても過言ではない。米国のDellでは,VRP100を税別349.99ドル(約3万7076円)で販売中である。機能やスペック,手軽さを考えると,かなりお買い得な価格と言ってもいいだろう。それが国内に来た途端,税別5万8500円と,税込5万円のRiftよりも高い価格になってしまうのだからやりきれない。

もっとも,内外価格差が大きいのはDellに限った話ではなく,国内におけるWindows MR対応VR HMDは,いずれも割高な価格で売られているのが現状だ。このように間違った価格設定は,Windows MR対応VR HMDの持つ可能性を殺すだけだ。物は悪くないだけに,適正な価格で販売されるようになることを切に期待したい。

DellのVisor with Controllers VRP110製品情報ページ

DellのInspiron 15 7577製品情報ページ

- 関連タイトル:

Windows Mixed Reality

Windows Mixed Reality

- 関連タイトル:

Inspiron

Inspiron - この記事のURL: