インタビュー

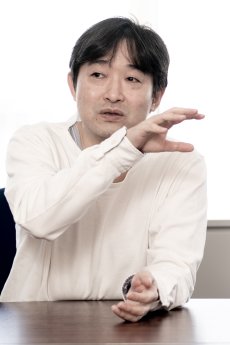

「ゼノサーガ」の紆余曲折が「ゼノブレイド」を生んだ――不定期連載「原田が斬る!」,第7回はゼノシリーズ総監督の高橋哲哉氏にモノリスソフトの今を聞いた

「ゼノサーガ」シリーズに何があったのか

|

RPGが羨ましいって話に戻るんですけど,この「ゼノサーガ エピソードI[力への意志]」(以下,Ep1)って,発売当時もちろんプレイさせてもらったんですが,ゲームがスタートしてから20〜30分ぐらい,ほとんど何も操作できないですよね。

高橋氏:

そうですね。

原田氏:

それが当時の僕らには強烈だった。当時の鉄拳チームの中でも意見が二つに分かれまして,「えっ,ありえない!」という人がいる一方で,僕なんかがその時に感じたのが,純粋に「羨ましい」という気持ちだったんです。

4Gamer:

ありえない,とは?

原田氏:

当時のナムコってほら,アーケードゲームがルーツにあったから。コンシューマゲームを作ったとしても,根っこの部分はやっぱりアーケード文化に引っ張られるわけです。「スタートから30秒以内にプレイアブルにして,3分以内に面白いと思わせ,その頃にはゲームーオーバーになる」みたいな。だからゲームを始めて最初の数十秒ならともかく,数分間も操作に介入できないとかありえない,というのが根底にあって。

4Gamer:

ああ。アーケードゲームだと,1プレイの回転率でお店の売上げが決まりますものね。

原田氏:

そう。「パックマン」「ゼビウス」の時代から受け継がれてきた,そういうアーケードの思想を,僕らは先輩からイヤというくらい叩き込まれた。最近は,そこをモバイルゲームなどが引き継いでいるのかもしれませんが,元々はアーケードがそういう世界だったんです。

4Gamer:

一方で,RPGはPCやコンシューマゲーム機で発展してきた,コンソールの文化です。

原田氏:

そうなんだよ。これだけの膨大な時間を使ってプレイヤーに説明していいなら,キャラクターの性格から背景まで盛り込んで,さらに伏線だって張ることができる。そうすればその物語はきっと人の心に残るし,感動させられるじゃないですか。

|

|

|

|

高橋氏:

ありがとうございます。ただEp1のあれは……もちろん意図した演出ではあるんですが,半分ぐらいは“仕方なく”の側面がありました。今だから話せますけど,あれの描画エンジンが完成したのって,マスターアップ期限の半年前だったんですよ。

原田氏:

え? そうだったんですか?

高橋氏:

描画エンジンのプログラマーが入ったのがその少し前で,もし彼がいなかったらおそらく完成してなかったでしょう。だからゲーム部分はほぼ半年で作りました。やたら映像が長いのは,実はそれしか方法がなかったというのが実情ではあるんです。

4Gamer:

ああ,つまり映像パートだけ先に作っておいたと。

高橋氏:

はい。幸いにも,スクウェアの旧CG室(現ヴィジュアルワークス)出身の人間がいたので,ムービーイベントなら先に作れました。それならエンジンが何であっても対応できますから。あの頃は会社の立ち上げ直後で人手がなく,ものすごく大変な時期だったんです。人を集めようにも集まらず,2年あった制作期間も,ただ時間とお金だけが目減りしていくだけでした。

原田氏:

……そう聞くと見え方が変わってきますね。“たられば”を今になって言っても仕方ないですけど,ナムコからモノリスにもっと出向させたら良かったのに。世界最高峰のプログラマーが,当時同じビルにあれだけいたんだから。

4Gamer:

当時の鉄拳はナンバリングだと……。

原田氏:

「鉄拳タッグトーナメント」の直後ぐらいですね。あの頃の僕を当時の高橋さんがみたら驚愕したと思いますよ。「原田,何もしてないのに2か月経ってるから。毎月億近いお金がお前のチームから飛んで行ってるから」って当時の課長に言われても,「え,何かまずいですか? 最終的にウン百万本売ればいいんですよね?」みたいな感じだったから。

当時のナムコには,世界最高峰の3Dポリゴン技術とゲームデザインという,確固たる自負がありましたし,あり余る人材と才能をチームに抱えてました。その豊富な人材がですね,僕らが企画や仕様をどうするか考えている間ずっと,待機に近い状態になってるというやつです。

4Gamer:

もったいない!

原田氏:

今なら「あれ? じゃあ待ってもらっている間は人材をよそに送り込めばいいじゃん」って分かるけど,当時は自身も20代で若いだけじゃなく,業界が若いこともあってそんなプロダクトマネジメントの視点とか,経営側の視点は持っていませんでしたから。

いやでも,ゼノサーガのEp1が出た後に意見を出したことはあったはず。「モデリングとかグラフィックスはナムコでやったほうがいいんじゃないか?」って。たぶん何人かはお手伝いに行きましたよね?

高橋氏:

ええ,そういった時期もあったと思います。ただ,そこでナムコさんが救いの手を差し伸べなかったのは,石川さんの当時のポリシーだったと,後でご本人から聞きました。まず厳しい環境に置いて育てなきゃならないと考えていたそうです。心を鬼にしたと。

原田氏:

え,あの石川さんが? 石川さんを厳しいと思ったことって,僕は一度もないですけど。

高橋氏:

実際すごく優しい方ですし,面と向かって鬼のようなこと言われたとかじゃないです。ただ独り立ちするために乗り越える必要があることだったから,あえて何もしなかったと。

原田氏:

なるほど。であれば結果的には良かったのかもしれませんね。その時の苦労があって,今があるわけですし。

高橋氏:

そうだと思います。ただEp1の後,すぐに状況が改善したわけではなかったんです。Ep1を作ってるときは当然のように不夜城でしたし,今だから言えますが,休みなしにずっと働き続けているような状況でした。経営的にも苦しかったですし,その反動が「ゼノサーガ エピソードII[善悪の彼岸]」(以下,Ep2)に出てしまった。

4Gamer:

反動ですか?

高橋氏:

皆の気持ちが反対に振れてしまったんです。Ep1のときみたいな不夜城にならないよう,社内が「限られた期間と予算の中でできることをしよう」という空気になっていきました。誰が言いだしたわけでもなく。

原田氏:

ああ,全員に来ちゃったんですね。

高橋氏:

で,そうして色んな部分が間引かれて完成したEp2では,確かに不夜城化することもなく,予算内で作り終えることができました。でも発売後のプレイヤーの反応が……大変なことになってしまった。

原田氏:

そうでした。

高橋氏:

それを受けて「やっぱりこのやり方は間違っていて,変えなきゃいけないものなんだ」って方に空気が変わっていくんですけど,その時はもう「ゼノサーガ エピソードIII[ツァラトゥストラはかく語りき]」(以下,Ep3)の制作が進行している最中だったんです。

それまでは「Ep2は予算内に収まったんだし,いいじゃないか」って声も大きかった。「確かにそうかもしれないけど,それでお客さんは喜んだのか」って話になって,大きく舵を切り直しましたが……最後まで直し切ることはできませんでした。本当に申し訳ないです。

|

4Gamer:

……ゼノサーガシリーズには,そんな紆余曲折があったんですね。

高橋氏:

ただ,この3作があったからこそ,後の「ゼノブレイド」シリーズがあるんだと思います。「ゼノサーガ」シリーズでの経験は,モノリスにとってものすごく大きな財産になっています。先ほどお話した,モノリスが積み重ねてきたものって,まさにこのことなんですね。

原田氏:

そういう経験がないと,最後まで諦めずに作り込むって言う境地には行き着かないんですよね。……いやあ,この記事を海外のゼノサーガファンが見たら,また騒ぎ出すだろうな。可能性があるじゃないかって。というか,ゼノサーガのこの話,初めて聞きましたよ。

高橋氏:

初めて話しました(笑)。もう一つ,これももう話していい頃合いだと思うんですが……モノリスの立ち上げ時の話です。

会社を興すにあたって,実はナムコさんのほかに,別のもう一社さんともお話しさせていただいてたんです。どちらの担当の方も親身に相談に乗ってくれて,最終的にどっちにするかを決めるにあたっては,杉浦と二人でかなり悩みました。結果,ナムコさんにお世話になることになったんですが……。

原田氏:

そうだったんですか。その話は石川さんもご存知で?

高橋氏:

もちろん,ご存知だと思います。ナムコさん側で相談に乗ってくれたのが石川さんでしたし,断る形になったもう一社の方にも,お詫びに行きましたから。ただもし,あのとき逆の選択をしていたらどうなっただろう,というのは今でも考えますね。

原田氏:

……分からないですね,そればっかりは。

高橋氏:

その後の合併やら再編やらで,業界内の地図も大きく変わりましたし。

原田氏:

ああ,そこに巻き込まれた可能性は,あるかもしれないですね。

高橋氏:

ですから,ナムコさんにお世話になったのは,やっぱり正しかったのかもしれない。幸せなことだったんだって,ときどき思うんです。

原田氏:

横浜クリエイティブセンターの,あの開発に集中できる環境が良かったのかもしれません。本当にほかに何もすることがなかったですし。

高橋氏:

そうですね,本当に何もない場所でした。

原田氏:

セキュリティドアを挟んでですけど,あのとき同じ空間に寝泊まりして,同じ景色を見てたわけじゃないですか。そう考えると,今こうやって話してるのが,とても不思議な感じがしますよ。

|

ゲーム会社の仕組みとキャリアパス

原田氏:

そろそろ採用の話を聞いてみたいと思うんですが,中途採用では僕も面接官をやってましたし,ここ数年は新卒採用の面接に立ち会うようにもなりました。そこで志望者からよく聞かれる質問が,“企業側が求める人物像”はどんななのかってことなんですけど,モノリスさん的にはどうなんですか。

高橋氏:

デベロッパはどこも同じだと思うんですが,やっぱり“良い人”に来てもらいたいわけです。ただ,その“良い人”の方向性が会社によって少しずつ違って,モノリスの場合は自分の作っているゲームに愛情を持てる人,なのかなと。ここでいう愛情っていうのは,単純に好きって言葉でもいいですし,責任感でもいいんですが。

原田氏:

こういう経験をしてきる人がいいというのはありますか?

高橋氏:

やっぱり「修羅場」をくぐってきた人がいいですね。

原田氏:

やっぱりそうですか。開発職としての視点で考えると,そこは僕も同じですね。

高橋氏:

ちょっと誤解されがちですが,モノリスは残業がないと思われている節があって,でもそんなことはないですからね。忙しい時にはもちろん残業があります。ただ,ズルズルと続けるんじゃなく,しっかりスケジュールを管理して,残業が必要か否かは上長が判断するというシステムです。

原田氏:

それは今,どこも同じですね。さっきも言ったとおり,1990年代は会社に住んでるような人も珍しくなかったけど,最近は良い意味でほんとなくなりました。

高橋氏:

そうですね。だけど辛い時はやっぱり辛いですよ。不夜城はダメだけど,そこで修羅場をくぐってきた人だと耐性があるというか,「まぁ,これくらい大したことないや」って頑張れる。経験値が高い人なら,こういうときはこう動けばいいとか,こういう解決方法があるというのも分かってますし。

4Gamer:

不夜城よりも,今の体制のほうがゲームは作りやすいですか。

高橋氏:

作りやすいですね。先ほどのマップの話じゃないですけど,コスト管理がしやすい。不夜城だとコストの計算がまったくできなくなっちゃうんで,8時間きっかり労働時間が決まっていて,その中で何をやるべきか考える,というのはシステムとしても優れています。

原田氏:

確かにそうですね。人件費も含めてなんですけど,何よりもゲーム作り自体に昔とは比較にならないほどお金がかかるようになってしまって。僕らの若い頃にあった,3人があと4日徹夜すればカバーできる,みたいな話が無理筋になってきた。徹夜したところで焼け石に水というか,そのやり方が「ほぼ完全に通用しなくなった」というのが大きいと思います。働き方改革とかそういう次元じゃなく,そういう時代になったんだなと。

4Gamer:

全体に対して,個人の影響力が小さくなったということですか?

原田氏:

一部の人間が頑張ったぐらいじゃダメなんだ。じゃあ全員でやろうとなっても,結果的に皆の体力が落ちて,そのしわ寄せが後で絶対に来る。当たり前だけど泊まり込みでやるっていうのは,実に非効率なんです。でも昔は,それで効率的にできたことだって本当にあったんだよ。本気でなんとかなってました。目指すものに対して,ゲームの規模も仕様もシンプルに集約されてた。それが,今となっては何ともならない規模なんです。

高橋氏:

齢を取ったっていうのもありますし,作るものがより高度化したってこともありますよね。

原田氏:

しかし,それぐらいの修羅場をくぐっている人となると,年齢層が高くなりがちな気がするんですけど,そこはどうなんです?

高橋氏:

そこが痛し痒しで,経験値が高い人ほど体が壊れやすいっていうのはあります。ただ最近は30代で責任あるポジションに就かれる人も多いですよ。なるべく活きがいいというか,まだ枯れてない人がいいです。悟りをひらいちゃった感じだと,それはそれで困ってしまうので。

原田氏:

40代でも枯れてない人はいっぱいいますね。そこにどれだけの意欲があるかだと,僕は思ってます。とくに家庭用の重厚長大なゲーム開発となると,若いアイデアが活きる場面もありますが,経験がものを言うことのほうが多いじゃないですか。モノリスさんの場合,社員の平均年齢ってどれくらいなんですか。実際のところ。

|

35歳ぐらいです。最近若い子が少し入ってきたので下がりました。ただおじさんも多いので。

原田氏:

それは創業時からの人がけっこう残ってる感じですか。

高橋氏:

創業時からの社員もけっこういます。ウチは社員番号が入社した順なんですが,今の新人の社員番号が300番台で,在籍中の社員は200人強だから,100人ぐらいは抜けてる計算なんですけど。細かく見ると,立ち上げの頃から残ってくれてるメンバーも多いですが,実は50〜100番台が一番辞めています。ゼノサーガの制作時期に当てはめると,ちょうどEp2のあたりで入った人達。Ep2が終わった辺りで,大きな入れ替わりがあったんですよ。

原田氏:

なるほど。ちょっと違う質問なんですが,ゲーム会社って2種類の人間がいて,クリエイティビティの方に寄った人間も必要ですけど,いわゆるゼネラリストで,経営やマネジメントに注力できる人間も必要じゃないですか。モノリスさんはデベロッパなので,それでいうと前者が欲しいのかな,とも思うんですが,そのあたりは?

高橋氏:

ほかのデベロッパがどうかは分からないですけど,弊社の場合は“どちらも”ですね。最低限の役割分担があって,例えばクリエイティビティが必要な部分は僕が担ってますけど,すぐ下でディレクションをしている人間には,どちらかというとマネジメントの強さが求められたりもしますから。お互いが得意な分野を持ち寄って,足りない部分を補い合いながらやっていくのが,うちのスタイルです。二人三脚ですね。

原田氏:

そうするとやはり,幅広い人材に来てほしいと。

高橋氏:

そうですね。クリエイティブはもちろん,マネジメントでも次の世代を育てていかないといけないので。今のプロデューサーがいなくなったときに,じゃあ次どうするの? という話になってきますし。

原田氏:

プロデューサーもですけど,僕はどちらかというと,若いディレクター不足のほうが業界的に深刻さを感じています。モノリスさんはディレクターが潤沢なんですか?

高橋氏:

会社の規模を考えると,いる方だと思いますよ。森住(森住惣一郎氏,2017年にモノリスソフトを退社)はいなくなっちゃいましたけど,ディレクターを任せられる人材は3〜4人ですね。現状なら「こんなもんかな」って肌感なんですが,次の世代という意味では,後進の育成にもっと真剣に取り組む必要があることは感じています。

原田氏:

ということは,ディレクターへのキャリアパスが確立されてるってことですか。我々も含めてですが,意図してこれを組み上げている会社ってほとんどないみたいなんですけど。そもそもディレクター職の重要性が社内でなかなか伝わりづらいこともあって,育成しようとしても,結局は本人の素養に依存することになってしまう。

高橋氏:

専門家を招いてのリーダー研修とかは,定期的にやってはいます。ただ現状がどうかと言われると,やはりそこは古い日本のゲーム業界の体質を引きずっている部分があります。旧スクウェアのカラーが,いまだに残っているんですね。

原田氏:

そういうの,ありますよね。

高橋氏:

やっぱりルーツは変えられないといいますか。伝統的にプランナーがディレクションを担当するケースが多くて,モノリスもその傾向にあるように思います。僕はデザイナー上がりなので例外なんですが。

原田氏:

昔のナムコがそうでしたね。当時のナムコはなかなか不思議で,企画と呼ばれるプランナー職が一番開発スキルがないくせに王様なんですよ。で,その周囲をベテランプログラマーが固めるっていう。僕なんかはその典型で,5〜6人の魔法使いのようなプログラマーが勝手に育ててくれた,ゲームデザイナーやディレクターにとって非常に恵まれた環境でした。

高橋氏:

当時のスクウェアは,どちらかというと「俺の背中を見て勝手に育て」みたいな文化でしたね。上から「こうしなさい。ああしなさい」というのはあまりなかったです。

原田氏:

ただディレクターはともかく,そこから上のマネジメントにまで行く人は,不思議なことにデザイナーやプログラマーのエンジニア出身者が多いんですよ。いかにキャリアパスが“意図して引かれてないか”が分かる話でもあるんですけど。

高橋氏:

任天堂さんでもディレクションやプロデュースをやられている方は,伸也さん(企画制作本部長の高橋伸也氏)にせよ青沼さん(「ゼルダの伝説」シリーズ総合プロデューサーの青沼英二氏)にせよ,元デザイナーの方が多いですね。

任天堂は今,何を“Switch”しようとしているのか。取締役常務執行役員の高橋伸也氏と,Nintendo Switch総合プロデューサーの小泉歓晃氏に聞く

Nintendo Switchが,ついに発売される。この新しいハードが,どのような経緯で生まれたのか,そしてプレイヤーにどのような体験をもたらすことになるのか。任天堂の取締役常務執行役員 企画制作本部長の高橋伸也氏と,Nintendo Switch総合プロデューサーの小泉歓晃氏に聞いた。

原田氏:

デザイナー系で上に行った人に,今の姿を10年前,20年前の自分が想像できたかって聞いたら,まったく想像してなかった人がほとんどなんです。たぶん,本人も意図してないキャリアパスだったんだと思います。

4Gamer:

デザイナーって,基本的にはキャラクターデザインをしたり,ドット絵や3Dグラフィックスに携わったりする職種ですよね。マネジメントというより,どちらかといえばアーティスト的な印象を受けますが,そうでもないんですか?

原田氏:

僕自身がそうだったから分かるんだけど,誰でも開発に飛び込んだら下っ端から始まるわけじゃないですか。でもやっぱり,若い人ほど自分の絵やデザインを採用してほしい,もしくは自分が思うゲームシステムを導入してほしいって思うわけです。でもそれを実現するためには,努力や才能だけじゃなく,ある程度の権限も持たなくちゃならない。

高橋氏:

そうですね。

原田氏:

じゃあ全体をコントロールできる立場になろうと思って,それをモチベーションにして頑張って,主任,係長,課長みたいに偉くなっていくわけです。だけど,そこまで来てふと気付くんですよ。なんか,一番楽しそうなところはみんな部下の若い子達がやってる。権限を持ったはずなのに,自分が本来やりたかったはずのデザインができないって。僕自身も気付いたら30代の頃に部長になってて,自分はキャラデザイン画の1枚も描けないし,スクリプトの1行も書けない立場になってました。

4Gamer:

ああ,なるほど。

原田氏:

40代のクリエイター達が集まって,「今の俺らって,20代の頃になりたかった姿なのかなぁ」って話したりするんです。僕らもだけど,大きい企業ほどそうした葛藤を抱えてる人は多いんじゃないかな。そこのところ,モノリスさんはどうなんですか。プレイングディレクターやプレイングマネージャーみたいなことができる会社なんですか?

高橋氏:

そのためには,まず僕が身を引かなきゃならないですね。

原田氏:

つまり,高橋さんは今やってらっしゃるわけだ。

高橋氏:

はい。なので,モノリスの経営側の立場からすると,あまりよろしくないと思ってます。本当は現場に全部任せるべきなんですよね。けれど,それが完全にはできていない。

原田氏:

何が健全かは難しいですが,僕には魅力的な環境に見えますよ。頑張った結果として権限を持つことができて,なお自分のクリエイティブを突っ込んでいける風土があるってことじゃないですか?

高橋氏:

ただそれは,どこかの時期でやはり譲っていかないと。いつまでたっても会社が成長していかないと思います。誤解を恐れずに言うなら,バンドでずっと僕がボーカルをやってるようなものですから。

原田氏:

確かに,そうかもしれません。でも経営視点ではともかく,開発者から見てお手本にすべきロールモデルが社内にあるのは,良いことなんじゃないですか? ボーカルやるはずだったのに,いつの間にかバックステージで見てる側にまわるなんてのは,誰しも望んでないわけですし。

高橋氏:

そこはさっきお話したように,お互いが足りないところを補いあう,二人三脚なところがうまく機能しているのかな,とは思いますね。

|

- 関連タイトル:

ゼノブレイド2

ゼノブレイド2

- 関連タイトル:

ゼノブレイド2 黄金の国イーラ

ゼノブレイド2 黄金の国イーラ

- 関連タイトル:

XenobladeX

XenobladeX

- 関連タイトル:

ゼノブレイド

ゼノブレイド

- 関連タイトル:

ゼノブレイド

ゼノブレイド - この記事のURL:

キーワード

- Nintendo Switch:ゼノブレイド2

- CERO C:15歳以上対象

- MONOLITHSOFT

- プレイ人数:1人

- 任天堂

- Nintendo Switch:ゼノブレイド2 黄金の国イーラ

- Nintendo Switch

- Wii U:XenobladeX

- Wii U

- 3DS:ゼノブレイド

- 3DS

- Wii:ゼノブレイド

- Wii

- インタビュー

- 企画記事

- 編集部:touge

- カメラマン:佐々木秀二

- ライター:井筒和幸

- 原田が斬る!

(C)2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

(C)2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

(C)2015 Nintendo / MONOLITHSOFT

(C)2010-2015 Nintendo / MONOLITHSOFT