インタビュー

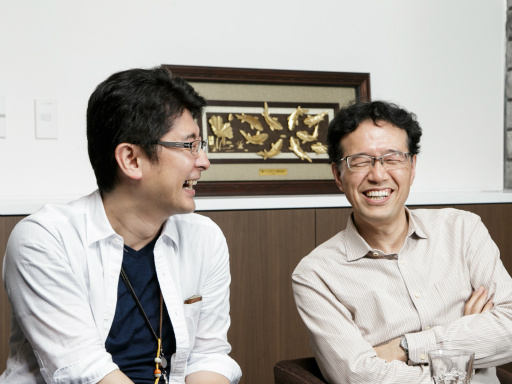

VR ZONE「アーガイルシフト」はいかにして生まれたのか。原田勝弘氏や荒牧伸志監督らにまったく新しいVRアクティビティの開発過程を語ってもらった

|

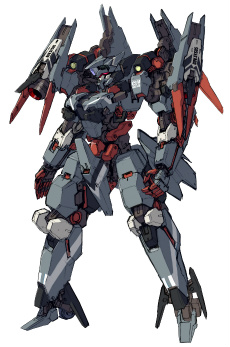

「サマーレッスン」や「鉄拳」シリーズの原田勝弘氏を筆頭に,監督にはSOLA DIGITAL ARTSの荒牧伸志氏を起用し,世界観設定・シナリオにProduction I.G,メカニックデザインに柳瀬敬之氏(代表作「アーマード・コア2」「楽園追放」など),キャラクターデザインとしてバンダイナムコスタジオの川野琢嗣氏(代表作「鉄拳」「ソウルキャリバー」など)という錚々たるメンバーが集まったプロジェクトであり,前評判どおりの好評を博している。

|

|

|

|

今回4Gamerでは,原田氏と荒牧氏,さらにVR ZONE Project i Canの“タミヤ室長”こと田宮幸春氏,開発現場でプロデューサーとして活躍したバンダイナムコスタジオの水島能成氏に集まっていただき,「アーガイルシフト」がどのように開発されたかをじっくりと尋ねてみた。

話は「アーガイルシフト」のみに留まらず,バンダイナムコにおける「VRのこれまで」と「これから」にも及び,いささか長いインタビューとなったが,なるべく余すところなくお届けしたい。

なお,「アーガイルシフト」の体験におけるネタバレに言及している箇所もあるので,これからまっさらな気持ちで体験したいという人はご注意を。ちなみに,VR ZONEは10月10日をもって営業終了が発表されている。

■関連記事:

- バンダイナムコがお台場ダイバーシティに仕掛けた“VRエンターテインメント研究施設”「VR ZONE Project i Can」をじっくりと体験してみた

- バンダイナムコはなぜ「VR ZONE Project i Can」を立ち上げたのか。プロジェクト仕掛け人のコヤ所長とタミヤ室長にいろいろ聞いてみた

- VR ZONEの新アクティビティ「装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎」「マックスボルテージ」を体験。レポート&開発者インタビューを掲載

- 「ガンダムVR『ダイバ強襲』」が本日稼働開始。お台場のVR ZONEでガンダムとザクの激突を目の前で体感してきた

|

「VR ZONE Project i Can」公式サイト

技術研究として社内で進めようという流れもあった

4Gamer:

本日はよろしくお願いします。

まずは,「アーガイルシフト」にどのような立場で関わられたのかをお聞かせください。

田宮幸春氏(以下,田宮氏):

私はVR ZONEのアクティビティ全体を監修しているのですが,「アーガイルシフト」に関してはバンダイナムコエンターテインメント側のプロデューサー的な立場という感じです。

|

僕の場合は,「『アーガイルシフト』という企画があるんだけど,Unreal Engine 4を使って映像化するのに協力してくれないか」というお話からスタートしました。内容を聞いたら,すごく面白そうだったので「それならぜひ」と。

僕もVRには非常に興味があったので,後先あまり考えずに引き受けました(笑)。

ただ,「アーガイルシフト」には映像だけではなく,インタラクティブ要素もあります。それを踏まえて,弊社を中心にいくつかの会社に集まっていただいたんですが,そこでの統括役もしていました。

インタラクティブパートや可動筐体など盛りだくさんな企画でしたが,僕らが担当したのはその中でも映像プランと演出,制作が中心です。

4Gamer:

バンダイナムコさんとのお付き合いは長いのですか。

荒牧氏:

ナムコ時代からゲームのムービーなどでお手伝いさせていただいていますね。「エースコンバット2」や「風のクロノア」のムービーとか。直近では「鉄拳7」のオープニングムービーを制作しました。

4Gamer:

なるほど。

|

えー,「40代男性」の原田です(笑)。「サマーレッスン」を仕掛けたことで,「バンダイナムコといえばVR」というイメージを1人でほぼ作り出してる状況です。

僕が「これからはVRだ」と言い始めてから,2年目か3年目になってようやく,みんなも腰を上げてきたという感じですよ。正直,「遅い!」と思わなくもないんですが(苦笑)。ともあれ,そんな感じで社内を焚き付けています。

実は,「サマーレッスン」の前にも「鉄拳」で研究はしていたんです。そこでの試行錯誤と失敗を経て,仮説をもとに「サマーレッスン」を作って,それでまたいろいろ分かってきたというのが現状です。

VRコンテンツの開発は,積み上げ型だとうまくいかないものです。逆算して作らないといけない。サマーレッスンは手探りで積み上げ型に作ってきましたが,「アーガイルシフト」では,まず僕が設計や組み立てを一通り,最高の体験をさせるためにと逆算的に考えて,「こういう仕組みならできる」というところまでを,「サマーレッスン」の玉置(絢氏)も巻き込んで一緒に作りました。

その後,僕はいろいろなタイトルで忙しくなって,「アーガイルシフト」では原作者の立場で全体の監修をした形になります。

4Gamer:

VR ZONEという施設も「サマーレッスン」からの流れだったのでしょうか。

原田氏:

VR ZONEは小山(順一朗氏)からの動きですね。小山はドーム筐体を手がけていたこともあって,VRに興味を持っていたんです。でも,社内的になかなか突破口がなかった。

そんなときに「サマーレッスン」が話題になり,VRが盛り上がっていくなかで,VR ZONEの企画が形になっていったという経緯になると思います。

「サマーレッスン」がなかったとしても,VR ZONEは誕生したと思いますが,「サマーレッスン」がその時期を早めたのは間違いないでしょう。「サマーレッスン」以降,「VR」という言葉が社内で急激に普及しましたから。新規事業の企画書で困ったら,みんな「VR」と言い出すくらいには(笑)。

4Gamer:

VR ZONEのアクティビティのなかでも,「アーガイルシフト」は若干浮いているイメージがあります。そのあたりは原田さんの影響があるのでしょうか。

原田氏:

浮いてますかね?

一同:(笑)

|

原田氏:

確かに,「アーガイルシフト」はVR施設用の企画ではなくて,「1台でもいいからロケテストをやろう」と思っていたような業務用の企画だったんですよ。事実,Project i Canが立ち上がる前に,設計だけはできていましたからね。

なので,ちょっと異質な感じはするかもしれません。一般向けというより,元のコンセプトがコア向けでしたから。

4Gamer:

たまたまVR ZONEの立ち上げとタイミングが合ったと?

原田氏:

そうですね。

|

「アーガイルシフト」は,もともと技術研究として社内で進めようという流れもあったんです。そこを「表に出せるような形で進めましょう」と,VR ZONEにぐいっと引っ張ってきた経緯があります。

水島能成氏(以下,水島氏):

実際,最初に荒牧監督とお話したときは「この企画はあくまで技術研究です」と伝えたんですよ(笑)。

荒牧氏:

そうですね。なんだか,そこからどんどん追い込まれるような形に(笑)。

4Gamer:

気づいたら話が大きくなっていたと。

原田氏:

当初は技術研究という名目でしたけど,商品化は目論んでいたんですよ(笑)。なので,元のアイデア上では,「アーガイルシフト」はかなり先までのプランが組まれています。

少し話を戻しますが,「アーガイルシフト」がVR ZONEのほかのアクティビティと「違う」と感じたのなら,それは僕ら「アーガイルシフト」のチームが持っている「VRに対する知見の深さ」が理由ではないかと思います。

ほかのコンテンツより,特別に制作期間が長いということはなく,「もっとお金と時間をかければ,もっと作り込めた」という思いもある。

じゃあ,何が違うかと言うと,経験なんですね。偉そうなことを言いたいわけではないですが,「脱出病棟Ω」や「トレインマイスター」のチームには,VRコンテンツの基礎を僕がレクチャーしました。

VRコンテンツの設計には,1回やってみないと分からない罠がたくさんある。でも,僕らはVRコンテンツ制作の初心者がやらかす試行錯誤をせず,「こういう設計をすると,こういう結果が見える」というところから逆算して設計できます。そこでの差が出ているところはあると思いますね。

4Gamer:

最後に水島さん,お願いします。

|

「アーガイルシフト」では,バンダイナムコスタジオ側のプロデューサー兼ディレクターという立場になります。

もともと鉄拳シリーズのムービーを作っていて,その流れで「鉄拳 ブラッド・ベンジェンス」というフルCG映画のプロデューサーを務めました。映像系は得意ジャンルということで,今回も関わらせてもらったという経緯です。

原田氏:

ビジュアルデザイナー系のプロデューサーですね。

水島に僕のアイデアや仕事を引き継いでもらった形になります。荒牧監督には映像部分の制作と演出を担当していただき,ハードが絡むトータルのデザインはバンダイナムコスタジオのほうで進めました。

荒牧氏:

インタラクティブ要素が絡んでくるので,そのあたりはバンダイナムコさんのほうでジャッジしてもらわないと,僕らでは何ともしようがないんですね。「こうするといいんじゃないか」と思いついても,それが簡単なことなのか,とても難しいことなのか,僕らには判断できないわけです。

そのあたりをすべて水島さんにお願いして,そのフィードバックをもらっては現場に指示を出す,といった形でしたね。

これからHMDが「来る」。それが立体視にもなる

4Gamer:

原田さんがVR技術に取り組み始めたのは,いつごろでしょうか。「アーガイルシフト」に限らず,「VR技術でゲームを作る」ということについてうかがえますか。

原田氏:

鉄拳プロジェクトとしては,Oculusが登場するより,ちょっと前の時点で研究を始めています。

比較的安価なHMD(ヘッドマウントディスプレイ)として,ソニーさんの「HMZ」シリーズがあったじゃないですか。それで,さまざまな映像を見たり実験を始めたりしたのが,2011年から2012年。次にOculusの初回の開発キットでキャラクターを間近から見る,という試みをしていました。それは2013年頃ですね。もっとも,その当時は僕とプログラマーが2人だけでウニョウニョやってる程度でしたが(笑)。

4Gamer:

まさに技術研究という形ですね。

原田氏:

ええ。まず概念を固めるような段階でした。

ただ,「VRの新しい波が来る」という確信はありましたし,HMDはこれから「来る」。それが立体視にもなるだろうと思っていました。

4Gamer:

昔は立体視ができないHMDが普通でしたよね。

原田氏:

そうです。

ゲーム屋としては,ゲームのキャラクターをより好きになってもらう手段をずっと探しているんです。なので,VR技術を研究するというより,キャラクターとより密接にインタラクションできる方法,もっと間近でキャラクターを見る手段として,HMDが使えるのではないかと思ったんです。これがそもそものきっかけですね。

最初はHMZシリーズを装着し,そこにSkypeの画面を表示してチャットすることから始めました。普通のディスプレイとどう違うのか,というところから調べていかなくてはいけませんからね。

一方で,バンダイナムコにはアミューズメントマシンにVR技術を使うという路線もあります。Oculus DK1が登場した頃には,アミューズメントマシンのゲームをHMDで遊んだらどうなるか,という研究も始めました。

そういう意味では,僕の中にも2つのラインがあったと言えるかもしれません。

|

4Gamer:

アミューズメントマシンと言えば,田宮さんが所属するAM事業部は「機動戦士ガンダム 戦場の絆」などを手がけられています。

田宮氏:

ええ。セガさんとかと一緒に,いわゆる「VRブーム」を体験してきました(笑)。

ただ,当時は体感型ゲーム筐体を使って,ポリゴンで3Dを表現して,といった技術とのセットだったんです。なので,HMDとはまたズレていました。

原田氏:

ポリゴンの技術が世に出回ってきたあたりで,僕らはもう「VR」と言い始めていたよね(笑)。

田宮氏:

ですね(笑)。その流れで,体感型ゲーム筐体のタイトルを作っていたというわけです。

実は,「戦場の絆」の頃にもHMDは存在していたんです。でも,まだ皆さんに使ってもらうには難がありました。そこで我々の回答として,「映像に包まれる体験」を実現するドームスクリーンを採用したという経緯になります。

その開発の過程で「映像に包まれると,こんなに酔うのか」「こういう演出をすると,酔いがひどくなる」「この演出は,このように受け取られるのか」といった知見を得てきました。

4Gamer:

かつてのVRと言うと,HMDを使ってシステムキッチンを疑似体験するものから,「CAVE」のような施設まで,さまざまな試みが行われてきました。そうした試みというのは,アミューズメントマシンを作る側としては,やはり意識していたのでしょうか。

田宮氏:

つねに,そういう技術を意識するところはありました。でも,たとえばCAVEだと広大な敷地面積が必要になるので,アミューズメントでは無理です。「じゃあ,どうしよう?」と考えたときに,ドーム型ディスプレイであったり,あるいは椅子がゲームに合わせて動いたりするという着地点を探していった感じですね。

原田氏:

昔からよく引き合いに出されていたのは,HMDやVRというキーワードが表に出る以前に,アメリカのユニバーサルスタジオがサービスしていた「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ライド」のようなアトラクションですね。旧ナムコ時代から「うちのアミューズメントでも,あれくらいのことができないかなあ」と言われてました。

田宮氏:

そういう思いが,「ギャラクシアン3」やナンジャタウンのAR系アトラクションなどに結実したんだと思いますね。

4Gamer:

そういう過去の蓄積があって,原田さんがHMDの分野に挑戦していくことになったと。

原田氏:

そうですね。「画面で目を覆う」のは,VRの世界における1つの基礎です。そして,その予兆は2011年〜2012年頃にはあったんです。

それに気づいているかどうか。まず,その予兆に対する気づきがあって,そこにソニーのHMZシリーズが出てきた。なので,それを使って勝手に技術開発を始めるのは当然の流れだったわけです。

4Gamer:

その研究素材として,Skypeのチャットを選んだ理由は?

原田氏:

キャラクターともっと親しくなるにはどうすべきか,というのが自分の中に大きな課題としてあるんです。

鉄拳に足りないものとして,鉄拳プロジェクト内でもよく言われていたのは「キャラクターに対する愛着」でした。なにしろ,鉄拳は格闘ゲームですから,キャラクターは戦ってばかりじゃないですか。

キャラクターを好きになってもらうために,映像の世界でよく使われる技法として「物を食べさせる」というものがあります。だから,悪役は食事のシーンがあまり出てこないというわけですが。

しかし,鉄拳の場合,そういうシーンを見せる機会がなかなか無い。そうなると,どうしても愛着や親近感が湧きにくいんです。

ならば,キャラクターと食事したり話したりできれば,もっとキャラクターを好きになってもらえるんじゃないか,と思ったわけです。いまになって思えば,超アホなアイデアなんですが(苦笑)。

4Gamer:

え,そうでしょうか?

原田氏:

たとえば,ブライアンやカズヤみたいな悪くて怖い格闘家と飯を食っても,楽しいはずがないですよ!

一同:(笑)

|

原田氏:

でも,当時はそんなことを思いつかなかったので,「やろう」ということになりました。ただ,キャラクターを画面に映して食事や会話ということになると,いろいろと準備が大変で……。そこで,「まずは実写だ」と。

Skypeの動画チャットを使って,実際に目の前の相手としゃべってみる,という実験をしたのは,そういう経緯があったからですね。さまざまな映像コンテンツを試してみましたが,想像以上に臨場感がありました。

ただ,僕だけ「すごい迫力だ!!」と盛り上がっていましたが,当時は誰も目もくれませんでしたね。

VRならではの最高の体験には,どんなコンテンツが良いのか

4Gamer:

ここからは「アーガイルシフト」の企画についてお聞きしたいのですが,どのようにしてスタートしたのでしょうか。

原田氏:

「ロボットに乗りたい」「異性のキャラと一緒に過ごしたら楽しいかも」といったところから始ったと思われるかもしれませんが,この企画はまったく違います。

まず「サマーレッスン」を作ったことで見えてきたことがあります。そこから逆算して,「いま,ないし半年から1年以内にVRでできること」「現行のVR機材と我々の技術を使って,VRならではの最高の体験をさせるには,どんなコンテンツが良いのか」というゴールから考え始めたんです。

具体的な技術面においても同じです。「VR体験において,視界の中で地面だけを揺らすのは,酔いの原因になるからダメ」といった制限は分かっています。そういう演出をすると,酔うだけじゃなく,臨場感も足りなくなる。となると,椅子ごと揺らす必要があるから,つまり可動筐体が必要になる。

しかるにコンシューマ用VRでは絶対に無理ですから,逆に言えば「ここでしか味わえない体験」になって,大きな差別化要因が生まれる。こんな感じに,逆順でコンセプトが決まっていきました。

4Gamer:

最初に「VRならではの最高の体験」というゴールを固めた,と。

|

それから,「VR HMDを装着する意味」を考えました。HMDをつけるという行為そのものに,そのゲーム世界における意味を与えられないか,と。

これは「サマーレッスン」で感じたことですが,HMDが顔の前に密着しているという状態をプレイヤーはなるべく無視しようとします。でも,頭のどこかでは「顔に何かをつけている」と感じているんですよ。このギャップは,やはり気持ち悪い。

「サマーレッスン」の玉置ディレクターも,この「HMDを装着しているという違和感」を大いに気にしていました。だから,最初は「物理的に違和感を消す」ことを考えたんですが,まあ無理ですよね。10年後には解消できるかもしれないけれど,いまは無理です。

ならば,「HMDを装着するのが当然」という状況を作ればいいじゃないか,と。「プレイヤーがHMDを装着する必然性」を作る,と言い換えてもいいですね。

そこで討議を重ねた結果,ゴーグルを装着するのが自然だったり,当然だったりする状況として,そのときはスキーゴーグルやスキューバダイビング,ミリタリーといった案が出てきました。そのうち,僕らはミリタリーを選んだというわけです。

4Gamer:

そして,スキーの案は「スキーロデオ」に採用されたということですね。

原田氏:

兵士がHMDを装着することが一般的なら,舞台は近未来ということになります。さらにHMDを装着してくれるキャラクターがいて,その演出があれば,プレイヤーはより自然にゲーム世界に入っていけるだろう,と考えました。

つまり,企画の非常に早い段階で「ゲームの冒頭,プレイヤーにHMDを装着させるシーンがある」というのは決まっていたんですよ。

4Gamer:

何もかも逆順ですね。

原田氏:

ここからもずっと逆順です。

次に「プレイヤーの乗り物は,何が適しているか」ということを考えました。

車とVRコンテンツはかなり相性が良いというのは,把握していました。でも,HMDを装着する必然性を考えると,自動車はいまいち噛み合わない。

まずは「戦闘ヘリだろう」という方向に話が進みました。なぜかと言うと,地平線を15度以上,急激に傾けると酔うからです。可動筐体だと,身体を一緒に傾けられるので15度以上でも大丈夫でしょうが,垂直方向に派手に回転させるのはアウトですね。

だから,戦闘機はダメだったというか,プレイヤーが100人いたら,100人が酔わないというコンテンツにはできない。

4Gamer:

それで水平移動するヘリだった,ということですか。

原田氏:

しかし,ヘリでもちょっとしっくり来なかったんです。

田宮氏:

「ドローン」というアイデアもありましたね。

|

そうそう。でも,結局は「やっぱりロボットでやってみよう」ということになりました。

登場キャラクターを人間型にしたのにも理由があります。「サマーレッスン」で,女性キャラクターが近くにいるということによる臨場感の強さを分かっていたので,メカメカしいものではなく,人間的なキャラクターを置きましょう,と。

あと,これも重要なポイントですが,プレイヤーの「手」という問題があります。

4Gamer:

手,ですか。

原田氏:

プレイヤーの手は,VRコンテンツにおいて問題になるんです。

VRコンテンツを設計するとき,最初に大抵の人は「何でもできる」と思う。でも,実際にVRコンテンツを作っていくと,実は「プレイヤーの自由をどれだけ制限できるか」ということを考えなくてはいけないと気づかされます。僕らは,これを「プレイヤーの拘束」と呼んでいるのですが。

実際,プレイヤーが自由に動けると,不具合が山のように発生します。たとえば戦闘機のコクピットに座ってもらうコンテンツの場合,シートベルトでプレイヤーを固定して立ち上がれないようにしないと,頭がキャノピーからはみ出してしまう可能性がある。

意外かもしれませんが,こういうことでさえ,一度もVRコンテンツを作ったことが無いチームは,事前に気づかないんですよ。

4Gamer:

なるほど。

原田氏:

同様に「本来,自分の手が視界に入っていないはずなのに,なぜかCGで描画された自分の手がある」と,ものすごく違和感を覚えます。だから,正しい位置にプレイヤーの手を描画すればいいのですが,これを操縦とうまく連動させるのは,かなり特別なデバイスを用意しない限り非常に難しい。

というわけで,椅子に座ってシートベルトで拘束し,さらに両手の自由を与えないUIが望ましい。つまり,両手に操縦桿を持つこと。そして,操縦桿が視界外のほとんど見えない位置にあること。これによって,手の問題を解決しようとしたわけです。

そのUIで操縦する乗り物は何かを考え,それに合う世界観を構築していく。ここもまた逆順なんです。

田宮氏:

原田のほうで体験のデザインは完成しつつあり,そこに演出や世界観を当てはめていく感じでしたね。

自分が「アーガイルシフト」の企画を見たとき,すでにイメージボードはいくつか存在していて,「こういうシーンがある」というところはもう完成していました。

荒牧氏:

僕のところに企画が来たときも,そのあたりのイメージがはっきりしていたのは大きかったですね。「何がやりたくて,何をするべきか」が,とても明瞭でした。

|

「VR ZONE Project i Can」公式サイト

- この記事のURL: